|

2月16日、インターブランドジャパンが発表した2023年版の日本企業のブランド価値ランキングでは、「トヨタ」が15年連続で首位となり、評価額は前年比10%増の597億ドル(約8兆円)だったということです。

Interbrand “Best Japan Brands 2023” ブランド価値による日本ブランドのランキングTop100を発表 株式会社インターブランドジャパン 2023年2月16日 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000155.000000092.html 知財・無形資産への投資の拡大という視点で、「ブランド価値向上への戦略策定と実行」は重要ですが、その指標として、ブランド価値評価指標(スコア等)、広告宣伝費、ブランド戦略上の商標権の件数などが挙げられています。 「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」(第16回)資料3 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai16/siryou3.pdf 知的財産の価値というと特許の価値に置き換えられて評価されていることが多いのですが、ブランドの価値も非常に重要です。特許の価値評価も難しいですが、ブランドの価値評価はもっと難しいということで、学者の方々もあまり議論されていません。ブランドの価値について、もっと研究され、議論されることを期待しています。 日本企業ブランド価値、トヨタが15年連続首位 民間調査 2023年2月16日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC137RZ0T10C23A2000000/ 日本企業のブランド価値ランキング 成長率上位はヤクルト、ワークマンなど AdverTimes. 2023.02.16 掲載 https://www.advertimes.com/20230216/article411570/ ランキングの評価方法 https://www.interbrandjapan.com/ja/brandranking/method.html

0 Comments

『「パブリック・ドメイン・アプローチ」を通じた柔軟な知的財産制度の構築を目指して』という「知財とパブリック・ドメイン」の第3巻「不正競争防止法・商標法篇」は、第1巻特許法、第2巻著作権法に続く第3弾です。

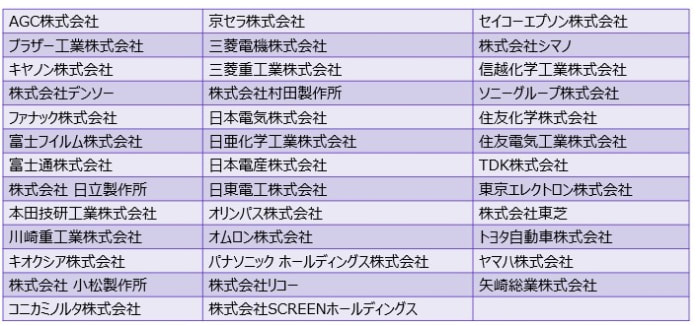

帯のキャッチコピーには、『「パブリック・ドメイン・アプローチ」を通じた柔軟な知的財産制度の構築を目指して』と大きく書かれ、さらに、『従来、知的財産権の及ばない領域にあるものとして、ともすれば知的財産権に対立するものと考えられることが多かった「パブリック・ドメイン」。しかし、それは、知的財産の創作を促すために不可欠のものであり、その醸成と利用の確保こそが、知的財産権の究極の目的なのではないだろうか。本書では、そのような視点から、全3巻を通して各法を横断的に分析し、真の意味での産業や文化の発展に資する知的財産制度の構築を目指す。第3巻では、不正競争防止法・商標法を扱う。』と書かれています。 北海道大学 大学院法学研究科 中山 一郎 教授の「あとがき」は、説得力があります。 『知的財産法の究極の目標は、パブリック・ドメインの醸成と確保にある。』 『パブリック・ドメインを支える知的財産法、という発想が奇抜に映るとすれば、それは、知的財産法の世界に浸かった我々の呪縛ではないのか』 『パブリック・ドメインの醸成と確保というよりも知的財産権の保護強化が先決であるとの信念は根強いかもしれない。』 『知的財産権の世界に深く浸るほど、我々が消費者としても、創作者としても、パブリック・ドメインの恩恵を受けていることを忘れがちになる。知的財産権の保護は、それ自体が目的ではなく、豊かなパブリック・ドメインを醸成し、確保することを究極の目的とすべきであるとの田村善之教授の問題提起は、まさに、知的財産法の世界にいる我々が見失いがちな視点を気付かせてくれる。』 知財とパブリック・ドメイン 第3巻:不正競争防止法・商標法篇 2023/2/24 田村 善之 (編集) https://www.keisoshobo.co.jp/book/b620148.html パブリック・ドメインの醸成と確保という視点から、新たな時代に対応できる柔軟な知的財産法の構築を目指す意欲的研究書 知的財産法の世界では、近年のめざましい技術の進歩を背景として、パブリック・ドメインとの境界線上における紛争が多発している。本書では、従来あまり重視されてこなかったパブリック・ドメインを中心に据えて、創作の奨励や産業・文化の発展のため、いかにしてパブリック・ドメインを豊かにし、その利用を確保するのかという観点から、各種の知的財産法の構築を目指す。 第1部 総論 第1章 プロ・イノヴェイションのための市場と法の役割分担:インセンティヴ支援型知的財産法の意義──限定提供データの不正利用行為規制を素材として[田村善之] 第2部 不正競争防止法 第2章 産業上の創作に関するパブリック・ドメインと不正競争防止法上の商品等表示としての保護[宮脇正晴] 第3章 標識法における機能性法理[小嶋崇弘] 第4章 人工知能に特有の知的成果物の営業秘密・限定提供データ該当性[奥邨弘司] 第5章 ビッグデータの法的保護をめぐる欧米の議論動向──データプロデューサーの権利の創設提案を中心に[山根崇邦] 第6章 データの集積・加工の促進と知的財産法によるデータの保護[前田 健] 第7章 不正競争防止法における理由のない特許権侵害警告──特許権者による裁判外の差止請求と市場競争の自由とのバランスのとり方[駒田泰土] 第3部 商標法 第8章 商標権侵害訴訟における商標の類似性要件の実証的研究[平澤卓人] 第9章 商標的使用論の再構成[宮脇正晴] 第10章 メタタグ・検索連動型広告における商標の使用[金子敏哉] あとがき [中山一郎] プロ・イノヴェイションのための特許制度の muddling through (5・完) 田村 善之 知的財産法政策学研究 Vol.50(2018) https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/2018/05/b2f466dfbfc8a7a3b32c81df36e7dca7.pdf 商標権侵害訴訟における商標の類似性要件の実証的研究 平澤 卓人 知的財産法政策学研究 Vol.57(2020) https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/2020/10/38fb48a8d4c3ba4c429af34325359681.pdf ビッグデータの保護をめぐる法政策上の課題―欧米の議論を手がかりとして― 山根 崇邦 パテント Vol. 73 No. 8(別冊 No.23)(2020) https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3556 データの集積・加工の促進と知的財産法によるデータの保護 前田 健 パテント Vol. 73 No. 8(別冊 No.23)(2020) https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3562 理由のない特許権侵害警告と不正競争防止法―権利行使の“真正さ”を論じる必要はあるか― 駒田 泰土 特許研究 第66号(2018) https://www.inpit.go.jp/content/100865259.pdf 2023年2月16日、クラリベイトがClarivate Top 100 グローバル・イノベーター 2023を発表しました。 「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター」は、世界中の発明データの比較分析を行い、革新力に直接結びつく指標を用いて各特許アイデアの優位性を評価し、グローバルイノベーションエコシステムのトップに位置する、優れたイノベーションパフォーマンスを継続的に発揮している企業や組織を年に一度選出するものです。 評価は2段階のアプローチに基づいており、1段階目では2000年以降に500件以上の出願を行い、過去5年間で特許登録された発明を100件以上保有する企業・組織を抽出し、2段階目では、それぞれの発明を評価し、「影響力」「成功率」「グローバル性」「希少性」の4つの要素で卓越性を評価し、世界の⾰新的企業・組織上位 100 社を選出しています。 日本からは38社が選出されトップ、2位が米国(19社)、3位台湾(11社)、4位がフランスとドイツ(7社)、6位が韓国(5社)、7位が中国(4社)。 日本企業は世界トップの38社選出 クラリベイトがTop 100 グローバル・イノベーター 2023を発表 https://clarivate.com/ja/news/clarivate-names-top-100-global-innovators-2023/ アジアから最多の58選出 革新的企業・機関トップ100 https://spc.jst.go.jp/experiences/economy/economy_2314.html 「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター」に選出された日本企業38社

2021年4月に発足した「知財ガバナンス研究会」は、日本企業が知財ガバナンスを的確に実践するために、企業の知財部門責任者をメンバーとして、政府機関や報道機関、大学、弁護士、会計士、弁理士や知財サービス提供企業等の方々を「チーム知財」として集結し、知財ガバナンスに向けた具体的な取組みや、実践方法等について分析・検討や相互の情報交換を行うための研究組織です。

コロナ禍で発足したため、リアル開催できない状態が続いていましたが、有志によるリアル研修会が企画され、100名以上が参加するリアル研修会となりました。 知財ガバナンス研究会幹事の菊地 修氏(HRガバナンス・リーダーズ株式会社フェロー、元ナブテスコ株式会社 理事 技術本部知的財産部長兼R&Dセンター長)による講演「これまでの知財人生を振り返り、知財ガバナンスへの想いを語る」を基に、28テーブルに分かれてグループディスカッションを行い、その後、全体で自己紹介、グループ発表を行いました。そして、情報交換会(懇親会)となり、会員間の交流が行われました。 知財ガバナンスに積極的にかかわっている企業の方、関係機関(アドバイザー・サポーター)の方がリアルの場で交流できたのはとても良かったと思います。幹事の方々ご苦労様でした。 まだ入会されていない企業の方、知財コンサルティング、情報サービス会社等の方、弁護士・弁理士・会計士等の事務所の方、ぜひ入会をご検討ください。 知財ガバナンス研究会 https://www.hrgl.jp/service/ipgovernance/ 企業のサステイナブル経営の一環として、コーポレートガバナンス・コード(CGC)に定められた、知財投資の重要性に鑑み、その実効性を取締役会等で監督することや、知財情報を非財務情報として開示等する取り組みを、「知財ガバナンス」と定義し、各企業がこの知財ガバナンスに対して高い水準で取り組んでいくために、以下のテーマについて、メンバー相互による情報交換を行い、その実効性を高める研究活動を行っています。 1.知財ガバナンスに関する政府や投資家の動向や情報の確認 2.知財ガバナンス実行内容に関する研究(メンバーによる情報共有、検討) (1)知財投資の重要性と経営資源の配分の在り方 (2)知財投資に対する取締役会での監督の在り方 (3)知的財産への投資に関する、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識した具体的な情報提供の在り方 3.日本企業の知財ガバナンスの実行状況調査による上記在り方の検討 4.その他 知財ガバナンス等に関する情報共有や人的交流 「知財投資・活用戦略の開示・発信の在り方や社内におけるガバナンスの在り方等について深堀をしたガイドライン」に対する「知財ガバナンス研究会」の期待と要望等について https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai2/siryou4.pdf CGC 改訂後の「知財・無形資産」情報開示 最新状況調査 JPX400 のコーポレートガバナンス報告書での記載内容を分析 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai11/siryou5.pdf 2月8日に行われた「つながる特許庁in日立」のアーカイブ動画がYouTubeのJPO Channelで公開されていました。

セッション1『カーボンニュートラルを見据えた社会の変容と知財戦略』では、内田・鮫島法律事務所 代表パートナー 鮫島正洋弁護士の講演、株式会社イーパテント 野崎篤志社長の講演がありました。「中小企業のための知財戦略入門論 カーボンニュートラル社会の実現に向けて」という鮫島弁護士の話は、 第1部 技術を収益化するためのメカニズムと知財の効能(契約や知財戦略はビジネスを進めるためのツール) 第1ステップ:技術を収益化するための要件 第2ステップ:知財はどういう役割を持つ? マネタイズ4要件①マーケティング②製品開発③生産体制の整備④販路開拓 第2部 知財戦略を活用してニッチトップへ 何を特許化し、何をブラックボックスとするか? いつもながらの話ではありますが、話を聴かれたことのない方には、良い機会だと思います。説得力があります。 セッション2「脱炭素に向けた未来技術」では、今橋製作所、茨城大学、日立製作所の話がありました。日立製作所の話では、「脱炭素」は慈善事業ではないことが印象的でした。 中小企業、大学、大企業のそれぞれの立場からどうつながるか、人材交流・コラボの話、環境関連技術における知財の在り方では、特許排他を強力行使にする分野ではない、オープンクローズの切り分けが独占から変わってきている、投資家のマインドも社会貢献を含めて企業の価値を評価するようになってきている、CGCで言われているストーリーでオープンの価値を説明できるようになってきている、社会貢献と独占排他のバランス、発明者の意識の変化(社会貢献がモチベーションになる)などの議論があり、参考になりました。 余談ですが、モデレーターの鮫島先生の最後の締めも秀逸でした。 つながる特許庁in日立 アーカイブ動画 2023/02/24 https://www.youtube.com/watch?v=U3TEDYsPMb8 令和5年2月8日に開催された「つながる特許庁 in 日立」のアーカイブ動画です。 0:00:00~ イベント開始、開会挨拶 0:20:22~ セッション1『カーボンニュートラルを見据えた社会の変容と知財戦略』 1:42:03~ セッション2『脱炭素に向けた未来技術』 「つながる特許庁 in 日立」 https://tsunagaru-jpo2022.go.jp/hitachi/ 2023年2月8日(水)13:00~16:30 主催者挨拶:特許庁長官 濱野幸一 来賓挨拶:日立市長 小川春樹 氏 日本弁理士会会長 杉村純子 氏 セッション1「カーボンニュートラルを見据えた社会の変容と知財戦略」 内田・鮫島法律事務所 代表パートナー 弁護士 鮫島正洋氏 株式会社イーパテント 代表取締役社長 / 知財情報コンサルタント 野崎篤志氏 セッション2「脱炭素に向けた未来技術」 登壇者 株式会社今橋製作所 代表取締役 今橋正守氏 茨城大学 工学部機械システム工学科 教授 田中光太郎氏 株式会社イーパテント 代表取締役社長 / 知財情報コンサルタント🄬 野崎篤志氏 株式会社日立製作所 グローバル知的財産統括本部 知財イノベーション本部 担当本部長 比嘉正人氏 モデレーター 内田・鮫島法律事務所 代表パートナー 弁護士 鮫島正洋氏 「つながる特許庁」について https://www.jpo.go.jp/support/chusho/tsunagaru-tokkyocho.html 「つながる特許庁」特設ホームページ https://tsunagaru-jpo2022.go.jp/ 日立が知財活動の優れた革新的企業として「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター」に12年連続で選出 2023年2月17日 https://www.hitachi.co.jp/information/info/20230217.html 知財戦略は発明起点から価値起点に変えることが大事 日立製作所 Chief Intellectual Property OfficerのStephen Manetta氏 18/12/2022 https://yorozuipsc.com/blog/9487763 日立製作所の研究開発・知財戦略説明会アーカイブ動画 9/12/2022 https://yorozuipsc.com/blog/4476996 日立製作所の研究開発・知財戦略説明会 7/12/20220 https://yorozuipsc.com/blog/7658782 日立における環境と知的財産に関する取り組み 6/12/2021 https://yorozuipsc.com/blog/9737728 日立製作所の環境戦略・研究開発戦略・知財戦略 27/2/2021 https://yorozuipsc.com/blog/3105566 デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎えているTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」(毎週土曜 20:00~20:30)で、「日本企業と欧米企業にある「20年の差」とは?」「このままでは本当に太刀打ちできなくなる」という荏原製作所 執行役 情報通信統括部長兼CIO 小和瀬浩之氏の話を聴きました。

小和瀬浩之氏は、1986年に花王株式会社に入社。その後、2014年に株式会社LIXILに入社。CIO執行役員IT推進本部長、上席執行役員CIO兼情報システム本部長を経て、2018年に荏原製作所に入社。2020年3月に執行役 情報通信統括部長、2023年1月に執行役 情報通信統括部長 兼 CIOに就任という経歴が示す通り、DXを推し進めてきた情熱が伝わってきました。 下記のタイムフリーで2月26日午前4時59分まで聴けます。 DIGITAL VORN Future Pix https://radiko.jp/#!/ts/FMT/20230218200000 日本企業と欧米企業にある「20年の差」とは? 荏原製作所・小和瀬浩之「このままでは本当に太刀打ちできなくなる」 2023/2/22 https://news.merumo.ne.jp/article/genre/12464384 「収益の改善にもかなりつながっています」荏原製作所・小和瀬浩之が語る“DX化の大きなメリット”とは? 2023-02-13 https://news.audee.jp/news/Jrl7d2BYQn.html?showContents=detail DX戦略 https://www.ebara.co.jp/ir/business/information/dx.html なお、荏原製作所は、「技術人材戦略」が注目されています。注目されるのは、「技術人材の見える化」=技術・技能を持つ専門人材を紐づけたデータベースとして構築した「荏原グループ技術元素表」です。統合報告書などで、開示されています。知的財産の取り組みとしては、「知財プロアクティブ活動」で、他社の特許戦略や技術動向及び商標活動などを総合的に判断し、経営・事業判断・IRに資する情報として発信・提案しており、新事業の探索や立ち上げ、研究開発方針の決定に貢献しています。 統合報告書 2022 https://www.ebara.co.jp/ir/library/annual-report/pdf/__icsFiles/afieldfile/2023/01/25/INT22_a3_JP_2.pdf コーポレート・ガバナンスに関する報告書 https://www.ebara.co.jp/ir/governance/information/__icsFiles/afieldfile/2023/01/12/20221025EBARACGR_2_1.pdf 2022年12月期決算および新中期経営計画説明会 動画(約1時間12分) https://www.youtube.com/watch?v=ys8qjrHhVbc 2023/02/21 0:00 挨拶 3:12 決算説明説明(業績) 19:05 決算説明(業績予想) 24:18 中期経営計画 決算説明会資料 https://www.ebara.co.jp/ir/library/earnings/settlement.html 中期経営計画「E-Plan2025」資料 2023.2.14 https://www.ebara.co.jp/corporate/newsroom/release/ir/detail/__icsFiles/afieldfile/2023/02/16/news20230214J.pdf 荏原製作所の技術人材の見える化16/10/2022 https://yorozuipsc.com/blog/2216414 統合報告書に記載された知的財産に関する取り組み 中外製薬、デンソー、キヤノン、Z ホールディングス、東宝、昭和電工、荏原製作所、バンダイナムコホールディングス 27/7/20220 https://yorozuipsc.com/blog/8246233 荏原製作所における知財価値評価とその活用 26/7/20220 https://yorozuipsc.com/blog/8444205 「パブリック・ドメインの醸成こそが,知的財産法の究極の目的」という「知財とパブリック・ドメイン」の第2巻著作権法を読み始めました。

「知的財産法の世界では、近年のめざましい技術の進歩を背景として、パブリック・ドメインとの境界線上における紛争が多発している。本書では、従来あまり重視されてこなかったパブリック・ドメインを中心に据えて、創作の奨励や産業・文化の発展のため、いかにしてパブリック・ドメインを豊かにし、その利用を確保するのかという観点から、各種の知的財産法の構築を目指す。」という内容で、第1巻が特許法、第3巻が不正競争防止法・商標法となっています。 著作権法は、「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」もので、著作権の保護強化は当然のことですが、「強すぎる著作権の保護は行き過ぎると新たな創作活動を妨げる」マイナス面もあり、その境界をどう見るかは確かにむずかしい問題のようです。 実務においては、模倣品対策に著作権を活用することを推進していましたが、少なくともその範囲においては、この問題に遭遇しなかったのは幸運でした。 知財とパブリック・ドメイン 第2巻:著作権法篇 2023/2/21 田村 善之 (編集) https://www.keisoshobo.co.jp/book/b620149.html パブリック・ドメインの醸成と確保という視点から、新たな時代に対応できる柔軟な知的財産法の構築を目指す意欲的研究書 知的財産法の世界では、近年のめざましい技術の進歩を背景として、パブリック・ドメインとの境界線上における紛争が多発している。本書では、従来あまり重視されてこなかったパブリック・ドメインを中心に据えて、創作の奨励や産業・文化の発展のため、いかにしてパブリック・ドメインを豊かにし、その利用を確保するのかという観点から、各種の知的財産法の構築を目指す。 第1部 総論 第1章 文化創出におけるパブリックドメインの役割──オープンソースソフトウェアとマッシュアップの事例[ブラニスラヴ・ハズハ(翻訳:津幡笑)] 第2章 著作権法による自由[上野達弘] 第3章 フランスにおける著作権と表現の自由の「公正なバランス」の探求──Klasen事件・カルメル派修道女の対話事件を中心に[比良友佳理] 第4章 ダウンロード違法化拡大になぜ反対しなければならなかったのか?──インターネット時代の著作権法における寛容的利用の意義[田村善之] 第2部 著作物性 第5章 著作権法上のアイデアに関する一考察──アイデア・表現二分論におけるアイデア二分論の試み[金子敏哉] 第6章 香りと味の標章性・著作物性再考──欧州の判決例等を手がかりに[駒田泰土] 第3部 著作権の保護範囲 第7章 著作権の保護範囲[田村善之] 第4部 著作権の制限 第8章 柔軟な権利制限規定の設計思想と著作権者の利益の意義[前田 健] 第9章 著作権の制限規定の立法をめぐる今後の課題──2018年・2021年著作権法改正を踏まえて[村井麻衣子] 第10章 権利制限規定・法定許諾による著作物の利用と対価の還流──英豪両国の著作権法を手がかりに[小嶋崇弘] 第11章 著作権法における補償金スキームによる利益配分モデルの補完[孫 友容] 第12章 美術鑑定書判決以降における引用の裁判例に関する総合的研究[平澤卓人] 第13章 Google v. Oracle事件合衆国最高裁判決──Java APIを実現するプログラムのフェア・ユースについて[奥邨弘司] 第14章 欧州におけるデジタル消尽の行方──Tom Kabinet事件CJEU判決を踏まえて[奥邨弘司] 第15章 著作権,パロディ,パブリック・ドメイン──ドイツ及び日本著作権法に対する文化的影響の検討[クリストフ・ラーデマッハ(翻訳:森綾香)] 産業構造審議会知的財産分科会の令和4年度第1回審査品質管理小委員会が2月17日に開かれ、(1)審査品質管理の実施体制・実施状況に関する評価結果(案)について(2)審査品質管理の実施体制・実施状況に関する各委員の改善提案について(3)ユーザー評価及び審査官向けアンケートに基づく今後の審査の品質管理・品質向上に向けた方向性、が議論されたとのことです。

下記の資料に、ユーザー評価及び審査官向けアンケート結果をもとに特許庁が打ち出した方向性が記載されています。 特許についてみると、ユーザー評価で、外国特許文献の調査、非特許文献等の調査、判断の均質性の満足度が下がってきているのが気になります。そして、審査官向けアンケートの外国特許文献の調査、非特許文献等の調査の自己評価が低いこと、判断の均質性の担保(協議等の活用)についてはそれほど低くないこと。特許庁は、ユーザー評価との比較による課題の把握、審査官の担当分野・属性毎の対策をおこなっているようですが、しっかり解析されることを期待したいと思います。 ユーザー評価及び審査官向けアンケートに基づく今後の審査の品質管理・品質向上に向けた方向性 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/hinshitu_shoi/document/2022-01-shiryou/11.pdf 毎年、委員がしっかりコメントしており、各委員のコメントが下記にまとめられています。妥当なコメントであり、それを特許庁もしっかり受け止めようとしており、大きな方向としては良い方向に向かっていると思います。 資料 4 令和 4 年度第 1 回審査品質管理小委員会 審査品質管理の実施体制・実施状況に関する各委員の改善提案 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/hinshitu_shoi/document/2022-01-shiryou/10.pdf 資料1-1 令和3年度改善提言に関する特許審査の取組状況 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/hinshitu_shoi/document/2022-01-shiryou/03.pdf 資料2-1 各評価項目についての特許審査の実績・現況等 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/hinshitu_shoi/document/2022-01-shiryou/06.pdf 産業構造審議会知的財産分科会 令和4年度第1回審査品質管理小委員会 議事要旨 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/hinshitu_shoi/2022-01-gijiyoushi.html 産業構造審議会知的財産分科会 令和4年度第1回審査品質管理小委員会 議事要旨 日時 令和5年2月17日(金曜日)10時00分~12時00分 場所 特許庁庁舎16階特別会議室+Web会議室 出席者 市川委員、井上渉委員、大須賀委員、君嶋委員、下川原委員、鈴木委員、椿委員、外川委員、別宮委員 議題 (1)審査品質管理の実施体制・実施状況に関する評価結果(案)について (2)審査品質管理の実施体制・実施状況に関する各委員の改善提案について (3)ユーザー評価及び審査官向けアンケートに基づく今後の審査の品質管理・品質向上に向けた方向性 議事内容 (1) 審査品質管理の実施体制・実施状況に関する評価結果(案)について 事務局より、資料3に沿って、審査品質管理の実施体制・実施状況に関する評価結果(案)の説明が行われた。 当該説明を踏まえ、自由討議が行われ、評価結果(案)の内容について了承された。 (2) 審査品質管理の実施体制・実施状況に関する各委員の改善提案について 各委員より、資料4に沿って、審査品質管理の実施体制・実施状況に関する改善提案の説明が行われた。 当該説明を踏まえ、自由討議が行われた。 (3) ユーザー評価及び審査官向けアンケートに基づく今後の審査の品質管理・品質向上に向けた方向性 事務局より、資料5に沿って、ユーザー評価及び審査官向けアンケートに基づく今後の審査の品質管理・品質向上に向けた方向性の説明が行われた。 当該説明を踏まえ、自由討議が行われた。 次回の小委員会では、各委員の改善提案に基づく、本小委員会の改善提言を含め、令和4年度審査品質管理小委員会報告書(案)について審議される予定。 「メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議」は、3つの分科会がそれぞれ2回開催されました。

【第一分科会】 現実空間と仮想空間を交錯する知財利用、仮想オブジェクトのデザイン等に関する権利の取扱いについて 【第二分科会】 アバターの肖像等に関する取扱いについて 【第三分科会】 仮想オブジェクトやアバターに対する行為、アバター間の行為をめぐるルールの形成、規制措置等の取扱いについて 課題把握と論点整理の今後のスケジュールは、分科会における検討 [2022年12月~2023年2月]を経て、 <メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議第2回> [2023年2月頃] 〇その他の検討事項について 〇とりまとめ① ・各分科会からの論点整理案の報告 ・討議(→論点整理案の了承) <メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議第3回> [2023年3月頃] 〇とりまとめ② という予定のようです。 今後の動向をしっかり見ておきたいと思います。 R5. 2.10 メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議 第二分科会(第2回)の開催されました。 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kanmin_renkei/dai2bunkakai/dai2/gijisidai.html R5. 2. 1 メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議 第一分科会(第2回)が開催されました。 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kanmin_renkei/dai1bunkakai/dai2/gijisidai.html R5. 1.30 メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議 第三分科会(第2回)が開催されました。 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kanmin_renkei/dai3bunkakai/dai2/gijisidai.html メタバースをめぐる知的財産法上の課題 上野 達弘 早稲田大学 法学学術院 教授 季刊 Nextcom Vol.52 2022Winter (2022年12月1日発行) メタバース https://www.kddi-research.jp/topics/2022/120101.html メタバースと著作権(早稲田大学法学学術院 上野達弘教授)2022年7月23日 公開模擬講義(約46分、講義は3分くらいのところから) https://www.youtube.com/watch?v=l4jEAKa5AxM メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応 25/1/2023 https://yorozuipsc.com/blog/3038308 広報誌「とっきょ」メタバース特集 「とっきょ」メタバース特集 3/8/2022 https://yorozuipsc.com/blog/9974507 「弁護士・高石秀樹の特許チャンネル【特許】海外サーバ問題(プログラムの提供、配信システム)~(海外⇒国内)有体物の場合との対比」(2月17日公開、約31分)の動画を視聴しました。

知財高判平成30年(ネ)10077<本多>、東京地判令和元年(ワ)25152<國分>の説明から、第一訴訟(平成30年(ネ)10077)と第二訴訟(令和元年(ワ)25152)とを整合的に理解しています。そして、今回の案件でも多用されている、分割出願戦略を展開しています。 弁護士・高石秀樹の特許チャンネル 【特許】海外サーバ問題(プログラムの提供、配信システム)~(海外⇒国内)有体物の場合との対比 2023/02/17に公開済み(約31分) https://www.youtube.com/watch?v=tS4Xl9oRXfs プレゼン資料 https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_ce6878142a254ef98dfebb22646e9301.pdf 海外サーバ問題(プログラムの提供、配信システム)~(海外⇒国内)有体物の場合との対比 <目次> 1.2つの特許の関係 2.第一訴訟(プログラム+表示装置の特許) (1)逆転充足~特定の場面で充足ならOK? (2)属地論~国内ユーザへのプログラム配信 ⇒プログラムの「提供」と有体物の「譲渡」とは、パラレルであるか? (3)規範的侵害主体論(著作権の「カラオケ法理」) 3.第二訴訟(システム特許)~複数主体 4.分割出願戦略(一般) (第131回)知財実務オンライン:「発明の容易想到性とは、発明特定事項への容易想到性なのか?─パラメータ発明や内在同一の取り扱い─」(ゲスト:神戸大学大学院法学研究科教授 前田 健)約1時間33分をアーカイブで視聴しました。

前田教授の問題意識は、特許発明に依拠しない独自開発技術への権利行使はどこまで許されるのか?アブリックドメインの浸食?特殊パラメータ発明や、公知物の新効果に基づく発明は、安易に認められすぎているのか?ということで、新規性要件の特許庁実務、裁判例に切り込んでいます。用途発明についても。 進歩性についても、ノンアルコールビールテイスト飲料の例を用い、発明特定事項説(外苑説)、具体的物説(実施態様説)から切り込み、平成31年(ネ)第10014号「PCSK9に対する抗原結合タンパク質」(知的財産高等裁判所 東京地方裁判所 令和元年10月30日判決)<前田教授は被告側意見書提出>を例に説明されました。 東京高判平成15年9月30日平成13年(行ケ)第489号(バネ構体)が具体的物説。方法の発明としてなら、特許要件をクリアしたかもしれない旨を指摘。バランスをとる一つの方法か? 進歩性要件の考え方として、創作過程説(容易推考説、誘引基準説)と発明内容説(技術貢献説)の説明。 果実ジュースの設例<特殊パラメータ(甘味指数)の請求項>の検討によって、新規性要件、進歩性要件の問題意識の披露。 悩ましい問題です。 https://www.youtube.com/watch?v=RJO1EiH9jwk&t=271s 平成31年(ネ)第10014号「PCSK9に対する抗原結合タンパク質」 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/010/089010_hanrei.pdf 東京高判平成15年9月30日平成13年(行ケ)第489号(バネ構体) https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/813/010813_hanrei.pdf 後出の特許による既存事業の差止めは許されるか 「知財管理」誌 72巻(2022年) / 8号 / 899頁 前田 健 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/72/8_899.html 特許権は絶対的効力を有するから、独自に開発された技術に基づいて事業に着手した場合であっても、後から現れた他者の特許により、事業の継続が困難となる場合がある。現在の一部の裁判例の立場を前提とすると、既存事業が後出の特許により差し止められるリスクは相当程度ある。しかし、特許権は、創作のインセンティブを付与するために必要な限度で与えられるべきものであって、既存の技術や独自開発された技術の利用が制約される事態は、必要最小限度にとどめなければならない。 以上によると、先使用権の要件たる発明の同一性は緩やかに認めるべきであり、新規性・進歩性は、「新規」でない技術が技術的範囲に含まれる場合には、原則として否定されるべきである。また、クレームに効果・機能を記載することによりサポート要件を潜脱することを防止すべきである。このように、上記理念に沿うよう特許法解釈を行えば、前記リスクを抑えることができる。 後出の特許による既存事業の差止めは許されるか 23/8/2022 https://yorozuipsc.com/blog/3319864 進歩性要件の意義と機能-近時の裁判例を踏まえて 31/8/2021 https://yorozuipsc.com/blog/3711849 ビジネス方法・ゲームのルールに関する発明の特許性と技術的範囲の判断 https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3811 進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の意義 https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3816 対象物を新着眼の特性で特定したクレームの特許性 : 発見かそれとも発明か? : 機能的に表現された抗体の発明のサポート要件及び進歩性要件を題材として https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/81012050/81012050.pdf 用途発明の意義―用途特許の効力と新規性の判断― https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3403 先使用権の成立要件 ―制度趣旨からの考察― https://www.inpit.go.jp/content/100868551.pdf 「広すぎる」特許規律の法的構成― クレーム解釈・記載要件の役割分担と特殊法理の必要性 ― https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3260 進歩性判断の法的な構造 https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201005/jpaapatent201005_119-132.pdf 知財・無形資産ガバナンス・ガイドラインを作成した内閣府「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」の座長である一橋大学大学院経営管理研究科教授 加賀谷哲之氏の「グローバル知財戦略フォーラム2023」(1月27日)での基調講演「社会課題解決による企業価値向上への知財の役割について」では、オムロンのサステナビリティ経営を称賛されていました。

https://ip-forum2023.inpit.go.jp/program.html 社会課題解決による企業価値向上への知財の役割 16/2/2023 https://yorozuipsc.com/blog/7584924 オムロンのサステナビリティ経営は、企業理念経営X ROIC経営X ESGインテグレーションということになるようです。 YouTubeにアップされている、第3回 GLOBIS経営者セミナー「サステナビリティを追求する「企業理念経営」」という動画(2022年8月24日開催)、ちょっと長い約49分ですが、わかりやすく説明されています。 オムロンは10年長期計画、3年中期計画、年次計画で価値創造をデザインしており、ROIC経営を2010年前後に本格スタート、ESG経営を2015年前後に本格スタート。成長性、収益性、それぞれ右肩上がりになっているということです。 「サステナビリティ経営」の本質について 2022/10/05 https://www.jpx.co.jp/equities/improvements/follow-up/nlsgeu000006gevo-att/nlsgeu000006o55t.pdf 「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」 (第12回)議事次第 令和4年9月7日(水) プレゼンテーション(1)(オムロン株式会社 井垣勉様) https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai12/siryou4.pdf 第3回 GLOBIS経営者セミナー 「サステナビリティを追求する「企業理念経営」」 (2022年8月24日開催/Zoomオンライン)~オムロン株式会社 執行役員 井垣勉氏 https://www.youtube.com/watch?v=SREf3ibDBjM (約49分の動画) オムロンは創業間もない頃から、社会的課題の解決によってよりよい社会をつくることを理念に掲げ、企業として長期に渡って持続可能な社会づくりに取り組んでいます。時代の趨勢を先取りしていたかのようなオムロンの活動はなぜ可能だったのか、その要諦はどこにあるのか。事業活動とサステナビリティへの取り組みを一体化した経営の実現、それらを支える理念の浸透や社員一人ひとりが挑戦できる仕組みづくり等、企業理念を軸にしたサステナビリティ経営の取り組み事例について井垣氏に聞きました。(肩書は2022年8月24日開催時点のもの) 0:00 オープニング 01:20 オムロンの経営の特徴 28:55 オムロンが考える次の10年、2030年とは 40:55 企業理念実践の取り組み「TOGA」 知財の取り組み https://www.omron.com/jp/ja/technology/property/ 統合レポート2022 https://www.omron.com/jp/ja/ir/irlib/pdfs/ar22j/OMRON_Integrated_Report_2022_jp_A4.pdf 技術・知財本部 https://www.omron.com/jp/ja/ir/irlib/pdfs/ar22j/OMRON_Integrated_Report_2022_jp_19.pdf コーポレート・ガバナンス報告書(2022年12月1日) https://www.omron.com/jp/ja/assets/img/sustainability/governance/corporate_governance/policy/20221201_governance_report_j.pdf オムロン、ROIC「10%」で事業選別 決意・実行力問う 2022/11/21 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB145FR0U2A111C2000000/ オムロン、旭化成の事例 13/9/2022 https://yorozuipsc.com/blog/september-13th-2022 オムロンの「ROIC経営」「ROIC逆ツリー展開」 25/8/2022 https://yorozuipsc.com/blog/roicroic 知財ガバナンスに関する企業の取組事例集(旭化成、味の素、伊藤忠商事、オムロン、キリンHD、東京海上HD、ナブテスコ、日立製作所、丸井グループ) 12/7/2022 https://yorozuipsc.com/blog/3518906 オムロンのオープンイノベーションと知財マネジメント 16/1/2021 https://yorozuipsc.com/blog/4771275 オムロンにおける知財マネジメントの取組み 2019年 9月 25日 https://www.inpit.go.jp/content/100868666.pdf IPジャーナル第23号(発行日:2022年12月15日)では、「意匠の利活用」が特集され、「意匠制度に対する認識及びその利活用のユーザーニーズに関する調査研究について」

http://fdn-ip.or.jp/files/ipjournal/vol23/IPJ23_04_11.pdf 「事例で見る意匠権の有効活用~意匠を基点とする製品の多面的保護~」 「ヤマハ発動機におけるデザインの利活用」 「ソニーグループのデザイン開発と意匠権による保護の取り組み」 が掲載されています。 ヤマハ発動機は「デザイン」を重要な経営資源として位置付け、デザイン経営を推進するとともにデザイン本部(現クリエイティブ本部)の設立、イノベーションセンターの建立を通してデザインのさらなる発展・向上に尽力してきており、2021年には、知財功労賞 特許庁長官表彰 デザイン経営企業 を受賞しています。 知財部門ではIP for Businessの旗印の下、事業戦略と連携した知財活動を展開し、新たな取り組みに挑戦しているとのことで、その内容が書かれています。 また、最近、北欧IT新興に出資、農業ドローン新興に出資なども活発に行われているようです。 ヤマハ発動機におけるデザインの利活用 (特集 意匠の利活用) IPジャーナル = Intellectual property journal (23):2022.12 p.23-28 http://fdn-ip.or.jp/ipjournal/latest.php ヤマハ発動機は「デザイン」を重要な経営資源として位置付け、デザイン経営を推進するとともにデザイン本部(現クリエイティブ本部)の設立、イノベーションセンターの建立を通してデザインのさらなる発展・向上に尽力してきた。これらのデザインを適切に保護すべく、知財部門ではIP for Businessの旗印の下、事業戦略と連携した知財活動を展開し、新たな取り組みに挑戦している。 ヤマハ発動機 統合報告書2022 https://global.yamaha-motor.com/jp/ir/integrated-report/integrated2022/e-book_jp/index.html#page=55 ヤマハ発動機株式会社 コーポレートガバナンス報告書 最終更新日:2022年3月24日 https://global.yamaha-motor.com/jp/ir/governance/pdf/corporate_governance.pdf (3)知的財産への取り組み 当社では、グローバルな知的財産戦略を推進し、知的財産権の創造・保護・活用を行うことでさらなる企業価値・ブランド価値の向上を図っております。旗印として「IP for Business」を掲げ、知財活動方針の四本柱を推進しております。 知財活動方針の四本柱は以下のとおりです。 ①既存事業の製品開発や技術開発に連動した知財創出を主とする従来型の知財活動から一歩先へ。 ②既存技術の先を見る「先取り」と、既存市場の先を見る「領域拡大」の知財活動に取り組む。 ③さらなる「先取り」と「領域拡大」を担う先進的な領域を、知財ランドスケープから示す。 ④経営の判断や戦略策定および価値創造に、知財の視点から貢献する。 また、当社はブランド価値をさらに高め、輝かせることが、重要な企業経営目的と考えています。デザインは経営やブランディングに寄与する ものと考え、2012年にデザイン本部を設立、2020年にはブランド推進力の強化を図るためクリエイティブ本部を立ち上げ、さらなるブランド価値 の向上を目指して取り組みを進めています。 知的財産およびブランド価値向上への取り組みは当社WEBページ、統合報告書(P34-37、P40-41)にて開示しています。 https://global.yamaha-motor.com/jp/ir/integrated-report/integrated2021/ ヤマハ発動機、北欧IT新興に出資 ボート貸し出しDX 2023年2月14日 https://www.nikkei.com/prime/mobility/article/DGXZQOUC078W50X00C23A2000000 ヤマハ発、前期純利益12%増 2期連続で最高益 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC133LL0T10C23A2000000/ マリン事業DX 北欧ITと協業 ヤマハ発動機 2023.2.8 https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1190371.html ヤマハ発動機が農業ドローン新興に出資、次世代機のベース提供 2023.02.02 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/18/14549/ ヤマハ発動機株式会社 - 知財功労賞 特許庁長官表彰 デザイン経営企業 https://www.jpo.go.jp/news/koho/tizai_koro/document/2021_tizai_kourou/yamahahatsudoki.pdf 受賞のポイント ・当時の社長(現会長)の言葉、「コンセプトとデザインは譲れない」をベースに2012年にデザイン本部が発足しており、事業部単位だったコンセプト・デザインの統一を目指している。さらに、商品が短期間でコモディティ化する世界でヤマハ発動機製品を買う「意味」をお客様に届ける必要性を強く感じたことでデザイン経営に取り組んでいる。 ・事業戦略構築の最上流である経営会議にデザイン責任者が参画するとともにデザイン経営の考え方を社内に浸透させるためデザイナーが事業戦略構築へ参画し、お客様に届ける価値の「意味」を明確化するプロセスをサポートしている。2017年にはイノベーションセンターを新たに建設し、デザイナーとエンジニア含め多くの者が気軽に深く連携しやすい環境と、仕組みを整備している。 ・知財部門の理念は、「IP for business」を旗印とし、ビジネスに貢献するための知財活動の実践である。「YAMAHA」ブランドについては商標をほぼ全世界・全区分で権利化するとともに、デザインについても多くの国で権利化し、ブランド・デザインの毀損に対しては毅然と対応することで企業価値を高める活動を行っている。 知財管理 2019年11月号69巻 11号 1497頁(2019年) 巻頭言・挨拶 ヤマハ発動機の長期ビジョン及び中長期成長戦略と知財活動 大谷到 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji1911.html ヤマハ発動機の知財活動 これらグローバルな事業活動および先進的な成長領域における競争力を高めるためには,製品開発や技術開発と連動した知財創造を主とする従来型の知財活動に加え,他社に先駆けた新技術・新市場コンセプトによる差別化を知財面からも実施していく必要があります。このため当社は,「IP for Business」という旗印を掲げ,既存の事業や市場の先にある長期ビジョン及び中長期成長戦略で掲げた成長領域,更にはその先の潜在的な成長領域を見据えて,以下を「知財活動方針の四本柱」として取り組みを進めています。 ①既存事業の製品開発や技術開発に連動した知財創出を主とする従来型の知財活動から一歩先へ。 ②既存技術の先を見る「先取り」と,既存市場の先を見る「領域拡大」の知財活動に取り組む。 ③更なる「先取り」と「領域拡大」を狙う先進的な領域を,知財ランドスケープ分析から示す。 ④以て,経営の判断や戦略策定に,市場・技術の成長分析に加え,知財分析の視点から貢献する。 現在はこの四本柱に基づき,各事業部門と知財部門とが密にコミュニケーションを取り連携しながら,各取り組みを進めています。これらを通して当社の強みを更に活かした新技術及び新市場領域の探索や事業協業・M&A・技術提携等の検討を知財面からも行い,新たな知財創出にも繋げながら,ヤマハ発動機グループの更なる競争力向上と持続的成長を支えていきます。 ブランド力の向上を目指したヤマハの知財活動 8/2/2021 https://yorozuipsc.com/blog/2974201 先日、1月27日に行われた「グローバル知財戦略フォーラム2023」におけるパネルディスカッション「成功するIPランドスケープと失敗するIPランドスケープ」で、「ぽろっと本音が語られていたりしています。」という紹介をしたところ、どの部分だという問い合わせがありました。

80分全部聞くのは確かに大変です。 本日(2/17)まで無料でアーカイブ配信中ですので、まだ視聴されていない方は、下記から登録すれば無料で視聴できます。 https://ip-forum2023.inpit.go.jp/regist.html パネルディスカッション「成功するIPランドスケープと失敗するIPランドスケープ」 ブリディストン 荒木氏 約20分~約28分 旭化成 中村氏 約29分~約35分 特に、後者のところ、約30分のところです。 成功するIPランドスケープと失敗するIPランドスケープ 11/2/2023 https://yorozuipsc.com/blog/ipip 1月27日に行われた「グローバル知財戦略フォーラム2023」では、知財・無形資産ガバナンス・ガイドラインを作成した内閣府「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」の座長である一橋大学大学院経営管理研究科教授 加賀谷哲之氏の基調講演「社会課題解決による企業価値向上への知財の役割について」がおこなわれました。

明日(2/17)まで無料でアーカイブ配信中ですので、まだ視聴されていない方は、視聴されると参考になります。https://ip-forum2023.inpit.go.jp/regist.html 以下の内容で話されています。 ・なぜ社会的課題の解決が求められるのか? ・サステナビリティ開示と知財 ・無形資産投資ポジションと無形資産投資の効果 ・サステナビリティ経営を支える知財 無形資産 コーポレートガバナンス・コード改訂の背景となっている、欧米における「社会的課題の解決」「サステナビリティ開示」などの動向がわかりやすく説明され、「相対的に利益創出の不確実性が低い有形資産による利益創出の機会は減少し、むしろ不確実性の高い無形資産投資を効果的に実現できる企業が競争優位を構築できる。」として、「無形資産が企業価値の決定因子」となってきていることが説明されています。 「無形資産投資は、その不確実性の高さゆえに、投資家をはじめとするステークホルダーへの理解を得ることは容易ではない。そうした無形資産投資を実現させるためには、その正統性を担保する①過去実績、②市場機会を成果に結び付けるロジック・ツリー(因果経路)、③想定される因果経路を実現するためのマネジメントガバナンスシステムの構築、④①~③をステークホルダーヘの説明力が問われる。」としています。 また、「無形資産への投資を行うためには、その原資となる高水準の粗利と経営を変革しないと淘汰されるという現状に対する強い危機感、将来いかに成長していくかという投資家と共感できるシナリオが不可欠。」「社会や環境課題を起点とした変化への対応力を高めるためには、骨太での差別化源泉をアウトカム実現のためにいかに磨き高めていくかの因果経路の設定と徹底したシナリオ分析を通じた事業機会とリスクヘの認識力の強化を図っていくことが不可欠。」とし、オムロンのサステナビリティ経営を称賛しています。 現在策定中の「知財・無形資産ガバナンス・ガイドラインVer.2」を理解するのに好適でしょう。 基調講演 「社会課題解決による企業価値向上への知財の役割について」 加賀谷 哲之 氏 一橋大学大学院経営管理研究科 教授 [ 略歴 ] 2000年一橋大学大学院商学研究科後期博士課程修了同博士(商学)。00年一橋大学商学部専任講師。04年から一橋大学商学部准教授。20年から現任。2012年経済産業省「コーポレート・ガバナンスの対話のあり方分科会」座長。企業活力研究所CSR研究会座長。内閣府「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」座長。日本経済会計学会理事、日本IR学会理事、日本政策投資銀行客員研究員、ニッセイ基礎研究所客員研究員 ・なぜ社会的課題の解決が求められるのか? Planetary Boundariesにいかに対応すべきか? 国連を中心としたサステナビリティの取り組みの潮流 投資コミュニティーにおけるパラダイム変化 EUにおけるサステイナブル・ファイナンスの動向 SFDR(機関投資家によるサステナブル投資開示)の動向 サステナビリティ関連の法規制の枠組み ビジネスと人権を争点とした法訴訟 ・サステナビリティ開示と知財 サステナビリティ開示の史的展開 ISSB vs CSRD-ESRSとの比較 サステナビリティ開示・フレームワーク サステナビリティ開示の異同(気候変動開示を中心として) サステナビリティ経営の実践をいかに説明するか? ESG評価の新潮流 Green Washingをいかに克服するか? 気候変動に伴う変革と技術ロードマップ ・無形資産投資ポジションと無形資産投資の効果 Capital Allocationの中での無形資産投資の位置づけ なぜ無形資産が企業価値の決定因子となっているのか? 貸借対照表上の無形資産 無形資産割合の国際比較 市場付加価値(MVA)の国際比較 無形資産投資と損益計算書の関係性 有形資産投資と無形資産投資の非対称 研究開発投資の国際比較 将来投資の国際比較 税引前利益の国際比較(赤字企業の割合) なぜ日本企業は無形資産投資に積極的ではなかったのか? 成長力―収益性マトリックスと投資家ターゲット 成長力―収益性マトリックス 2000-2021年度における価値創造の変化 ・サステナビリティ経営を支える知財・無形資産 世界が直面する社会課題は? 社会課題をめぐる企業への期待変化をいかに成長機会に結び付けるか? 投資家のロジックツリー 価値協創ガイダンス2.0 価値協創ガイダンス2.0と価値創造ストーリー サステナビリティ経営に関する価値共有プラットフォーム サステナビリティ経営の全体像 オムロンのサステナビリティ経営①②③ オムロンROIC-EBITDA倍率マトリックス 「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」(第19回) 資料3 事務局説明資料1 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai19/siryou3.pdf 「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」(第20回) 議事次第 令和5年2月14日(火) https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai20/gijisidai.html サステナビリティ開示研究の新展開 加賀谷 哲之 https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20220516/02.pdf 2019 年 12 月 20 日・25 日開催 東証主催「企業価値向上経営セミナー」講演録 【第 1 部】企業価値向上と『資本コスト』~経営への活用に向けた基盤構築と実践~ https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/award/nlsgeu000002dzl5-att/1_kagaya.pdf 企業価値向上と『資本コスト』経営への活用に向けた基盤構築と実践 https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/award/nlsgeu000002dzl5-att/MrKagaya.pdf コーポレートガバナンス改革を企業価値創造に結び付ける取り組み https://www.camri.or.jp/files/libs/367/20170327114728927.pdf スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議 (第27回)事務局説明資料 2022年5月16日 https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20220516/02.pdf 古河電工の知的財産報告書2022がホームページに掲載されました。

2022年10月24日に設立された「知財・無形資産経営者フォーラム」(古河電工の小林社長が副会長)への参画、特許庁長官との意見交換会(2022年12月14日)など最近のトピックスまで含まれています。 古河電工の知財活動の特徴の一つは、収益機会のサステナビリティ指標としてIPランドスケープ実施率を設定していることです。事業強化・新事業創出テーマに対するIPランドスケープ実施率を2021年度17%実績を2025年度に100%にするという目標です。「IPランドスケープ実施率」を指標とすることに関しては、一部のIPランドスケープを推進されている方々から強い批判が出ています。確かに、実施率ではなくその内容が問われなければいけないのですが、「知財は戦略のど真ん中」というスローガンを掲げる社長が牽引しており、「新技術を大切にせよ」と「知的資産への投資を通じた事業の強化と創出」を進めている古河電工においては、「攻めの知財」という考え方を社内に定着させる指標としてはとても良いのではないかと思います。 知的財産報告書2022 - 古河電工 https://www.furukawa.co.jp/rd/ip-report/pdf/ip-report_2022.pdf 目次 1 知財経営推進 1-1. 古河電工グループの知的財産戦略...3 1-2. リスクミニマム:知財リスクマネジメント...4 1-3. チャンスマキシマム:IPランドスケープ...5 取り組み 知的資産による事業の強化と創出...6 2 知的財産活動体制 2-1. 推進体制...10 2-2. 活動拠点...11 取り組み 知的財産教育・表彰制度...12 3 知的財産の分析レポート 3-1. 知的財産ポートフォリオ...13 3-2. サステナビリティ指標(IPランドスケープ実施率)...15 取り組み Competitive Technology Mapによる強みの可視化...16 4 知的資産の活用インタビュー カーボンニュートラルに寄与する新事業創出の取り組み...17 ライフサイエンス事業創出の取り組み...19 5 トピックス ・「知財・無形資産 経営者フォーラム」への参画...21 ・特許庁長官との意見交換会...21 古河電工 知的財産部 https://www.furukawa.co.jp/rd/profile/ip.html 古河電気工業株式会社と意見交換を行いました 2023年1月23日 https://www.jpo.go.jp/news/ugoki/202301/2023012301.html 個人投資家の皆さまへ https://www.furukawa.co.jp/ir/library/seminar/pdf/20221207_pre01.pdf 知財活用、経営者が連携 旭化成やキヤノンなど30社取り組み共有 2022年10月17日 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO65134750U2A011C2TCJ000/ 古河電工グループ 統合報告書2022 - サステナビリティ https://furukawaelectric.disclosure.site/pdf/library/175/ja/FurukawaReport2022_jp_A4.pdf 古河電工グループ 中期経営計画2022~2025(25中計) https://www.furukawa.co.jp/ir/library/mid_briefing/pdf/2022/20220526.pdf 古河電工の知的財産報告書2020 https://yorozuipsc.com/blog/20207239774 2月14日発売の日経サイエンス別冊「デジタル時代の知財経営戦略」は、112ページですが、読みごたえがあります。

「知財は戦略のど真ん中」というスローガンを掲げる古河電気工業 小林敬一社長と、東証のコーポレートガバナンス・コードに知財を入れた仕掛け人のひとりである日本経済新聞社 渋谷高弘編集委員の巻頭対談では、「経営戦略に知財を活かすにはトップの意識改革が重要」として、知財で日本を元気にしていく決意が語られています。 Part1 デジタル時代の知財戦略 取材協力/内閣府 知的財産戦略推進事務局 Part2 知財とは何か 取材協力/日本弁理士会 副会長 伊賀誠司氏 Part3 IPランドスケープ 取材協力/日本経済新聞社 編集委員 渋谷高弘氏 SPECIAL INTERVIEW 知財と経営の距離を縮め日本企業の躍進に貢献する 日本知的財産協会 専務理事 上野剛史氏 Part4 M&A・アライアンス・資金調達の知財戦略 取材協力/シクロ・ハイジア 代表取締役CEO 小林 誠氏 Part5 知財戦略の先進事例 東京大学 ナブテスコ グリー という各パートも、うまくまとめられています。 日経サイエンス別冊257 デジタル時代の知財経営戦略 2023年2月14日発売 https://www.nikkei-science.com/sci_book/bessatu/b257.html 知的財産(知財)についての特集です。DX改革が急速に進み,デジタル時代を迎え、社会のなかで知的財産の重要性は益々高まり,その考え方・取り組みなどは大きく変化しています。知的財産とは何か,から,最新の経営戦略まで,豊富な事例,インタビュー,解説記事等で,デジタル時代における知的財産について,日経サイエンスならではの切り口でわかりやすく解説します。 日経サイエンス編集部 巻頭対談 経営戦略に知財を活かすにはトップの意識改革が重要 古河電気工業 代表取締役社長 小林敬一氏 × 日本経済新聞社 編集委員 渋谷高弘氏 Part1 デジタル時代の知財戦略 取材協力/内閣府 知的財産戦略推進事務局 1 デジタル化の進展、 産業構造の変化は知的財産をどう変えるか? 2 海外と日本、知財戦略の違い 特許数重視vsオープン&クローズ戦略 3 大学・スタートアップの知財エコシステム強化で研究成果のスピーディな社会実装を 4 コーポレートガバナンス・コード改訂が企業・投資家・金融機関に変化・改革を促す Part2 知財とは何か 取材協力/日本弁理士会 副会長 伊賀誠司氏 1 知的財産権とは何か 保護の対象と主な要件 2 知的財産を守るための権利を取得する手続き 3 知的財産権を登録する前に 特許権等の調べ方と相談窓口 4 デジタル時代の知財・無形資産 広がる範囲とその活用に向けて Part3 IPランドスケープ 取材協力/日本経済新聞社 編集委員 渋谷高弘氏 1 IPランドスケープとは? ビジネスの成長・拡大に必要な手法 2 IPランドスケープが解決できる経営課題は主に5つある 知財戦略を練るための「経営デザインシート」 3 IPランドスケープを実現するには知財部門を活かす組織づくりが重要 4 IPランドスケープで分析する知財情報戦略の8つのポイント 5 グローバル企業の5つの事例にみるIPランドスケープの分析 SPECIAL INTERVIEW 知財と経営の距離を縮め日本企業の躍進に貢献する 日本知的財産協会 専務理事 上野剛史氏 Part4 M&A・アライアンス・資金調達の知財戦略 取材協力/シクロ・ハイジア 代表取締役CEO 小林 誠氏 1 M&Aの目的は市場拡大から知財の獲得へ 2 知財獲得を目的にしたM&A・アライアンスの流れ 3 知財デューデリジェンスで重視すべき6つのポイント 4 知財を活用した資金調達には情報の開示と十分な説明が不可欠 5 知財が企業のかたちを変え持続的な成長を支える Column「知財経営」の実行には……社内の知財専門人材の育成がカギ Part5 知財戦略の先進事例 CASE-01 東京大学 知財をてこに「エコシステム」を創る 10社に1社が上場する東大発スタートアップ 未来ビジョン研究センター副センター長/教授 執行役・副学長 工学系研究技術経営戦略学専攻教授(兼務)渡部俊也氏 CASE-02 ナブテスコ 知財部を中心にIPランドスケープを活用 全社の経営にも関与し、コア価値の向上を目指す 技術本部 知的財産部長 弁理士(特定侵害訴訟代理人) 井上博之氏 CASE-03 グリー 成功するまで諦めない精神で事業部をサポート シナジー効果を発揮する知的財産の発掘を目指す コーポレート本部 法務総務部 商標著作権チーム マネージャー 原田 浩氏 コーポレート本部 法務総務部 知的財産グループ シニアマネージャー/特許チーム マネージャー 渡邉美春氏 ※本誌の情報や内容は、2023年1月31日現在のものです。 2月8日に、政府の経済安全保障法制に関する有識者会議(第5回)が開かれ、特許の出願の非公開に関する基本指針(案)がパブリックコメントにかけられることとなりました。(3月12日まで)

パブリックコメント終了後は、有識者会議で、基本指針案に関するパブリックコメントを踏まえた審議を行ったうえで、基本指針を閣議決定後、政令(特定技術分野、付加要件、審査期間、外国出願禁止の例外等)の策定、府省令(審査手続、意思確認時の提出書類、適正管理措置等)の策定作業を行い、制度周知、Q&A等の作成・公表を経て、令和6年春頃に制度運用開始のスケジュールになっています。 経済安保 特許出願内容を非公開にできる制度 損失補償を議論 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230209/k10013975311000.html 経済安全保障法制に関する有識者会議(令和4年度~) https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/4index.html 経済安全保障法制に関する有識者会議(第5回) 議 事 次 第令 和 5 年 2 月 8 日 ( 水 ) https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r5_dai5/gijisidai.pdf 特許出願の非公開に関する基本指針(案) https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r5_dai5/siryou5.pdf 特許出願の非公開に関する基本指針(案)の概要 2023年2月 内閣官房・内閣府 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r5_dai5/siryou4.pdf 特許法の出願公開の特例に関する措置、同法第三十六条第一項の規定による特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明に係る情報の適正管理その他公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明に係る情報の流出を防止するための措置に関する基本指針(案)に関する御意見募集(パブリックコメント)について 令和5年2月 11 日 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095230180&Mode=0 案の公示日 2023年2月11日NEW 受付開始日時 2023年2月11日0時0分 受付締切日時 2023年3月12日23時59分 2023-02-10 日本: 秘密特許(特許出願の非公開)に関する基本指針(案)が有識者会議の資料で公開される https://www.patent-topics-explorer.com/entry/2023/02/10/185826 法務・知財を企業戦略に「守りの黒子」から攻めへ 編集委員 渋谷高弘 2023年2月6日 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO68208410V00C23A2TB0000/ 経済安全保障と日本企業 https://www.npi.or.jp/research/data/npi_researchnote_sakai_20230206.pdf https://ascii.jp/elem/000/004/117/4117971/ 「特許出願の非公開制度」に関する基本指針案 4/2/2023 https://yorozuipsc.com/blog/1213997 経済安全保障推進法案における特許非公開制度 6/7/2022 https://yorozuipsc.com/blog/6542695 「出願時の独立請求項をどうするか? - 知財実務情報Lab.®」では、知財実務情報Lab. 専門家チームの田村良介弁理士(ライトハウス国際特許事務所)が、「独立請求項については、出願の段階では、新規性があればOKだと考えています。進歩性については、あまり気にしていません。」としています。こういう感覚が一般的ではないかと思います。

さらに、新規性についてはどうでしょうか? 完全に新規性がないのは諦めるにしても、すべてを調査できるわけではないので、調査結果からは一応新規性ありとなっていても、そんなはずないだろうなあと思うことがあります。そういう場合を新規性が微妙な場合とすると、新規性が微妙な場合でも、チャレンジするべきだと思います。まあ、特許庁に新規性調査をやってもらう感覚です。 出願時の請求項に非常にこだわる方も多いようですが、日本出願では、請求項のつくり方にあまりこだわる必要はないと思っています。 特許は、有用な発明をなした発明者またはその承継人に対し、その発明の公開の代償として、一定期間、その発明を独占的に使用しうる権利(特許権)を付与するものであり、出願時の願書に添付した明細書又は図面の範囲が公開された範囲ということになりますから。 出願時の独立請求項をどうするか︖2023.02.07 https://chizai-jj-lab.com/2023/02/07/0207/ 願書に添付した特許請求の範囲、明細書及び図面の補正をすることはできますが、時期的制限があります(特許法第17条の2第1項)。 また、補正の内容的な制限として、願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲を超える補正(新規事項の追加)をすることはできません(同第3項)。 審査実務の運用については「特許・実用新案審査基準」「第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」参照。 特許・実用新案審査基準 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html 第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 第1章 補正の要件(特許法第17条の2) 第2章 新規事項を追加する補正(特許法第17条の2第3項) 第3章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正(特許法第17条の2第4項) 第4章 目的外補正(特許法第17条の2第5項) 関連規定 2月12日(日)放送のNHK「NHKスペシャル 混迷の世紀 第8回 『“貿易立国”日本の苦闘〜グローバリゼーションはどこへ〜』」では、三菱電機漆間社長のインタビューや経済安全保障統括室長の密着取材、テクノスマート柳井社長のインタビューなどが放送されました。

これまで恩恵を受けてきた世界経済をつなぐ仕組みが土台から崩れようとしている激動のグローバル社会で、今何が起こっているのか?それに立ち向かう日本企業の姿(三菱電機、テクノスマートなど)が描かれていました。 経済安全保障の重要性がよくわかります。 ■放送局名 NHK(全国) ■番組名 「NHK スペシャル」 混迷の世紀 第8回 「“貿易立国”日本の苦闘〜グローバリゼーションはどこへ〜」 ■放送日時 2月12日(日)21:00~21:50 ■番組URL https://www.nhk.jp/.../ts/2NY2QQLPM3/episode/te/PM8RQN5JGN/ NHK+で、配信期限 :2/19(日) 午後9:49 まで https://plus.nhk.jp/watch/st/g1_2023021234213 2月16日(木)午前1:15 再放送予定 https://www.nhk.jp/p/special/ts/2NY2QQLPM3/schedule/te/PM8RQN5JGN/ さよならグローバル化? 欲しいものが手に入らなくなるのか https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230209/k10013975771000.html 【NHK】「経済」と「安全保障」が重なる時代。これまで恩恵を受けてきた世界経済をつなぐ仕組みが土台から崩れようとしている。 各国で“見えないルール”も避ける時代 経済安保、企業活動に網 海外規制の「域外適用」も 2023.1.27 https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/special/01337/ 経済安保で天下り?その訳は 三菱電機役員の元エネ庁長官に聞く 2022年5月12日 https://digital.asahi.com/articles/ASQ5D5WZNQ5DULFA00F.html 安全保障貿易管理と大学・研究機関における機微技術管理について https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku/seminer/r4/meti2.pdf 安全保障貿易管理について~安全保障貿易管理説明会~ https://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/anpo_anpokanri_2022.pdf 経済安保、対応急ぐ三菱電機やデンソー 人材難で支援ビジネスも 2021.11.15 https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00030/111500277/ 三菱電機、経済安保リスク管理統括室を新設 2020年9月17日 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO63917450W0A910C2TJ2000/ 執行役職務分掌変更及び組織改編のお知らせ https://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2020/0916-a.pdf 各国の経済安全保障政策の急激な変化に対応して、政策動向や法制度を調査・分析し、全社における輸出、情報セキュリティ、投資、開発等に関わる経済安全保障の観点から見たリスク制御を統合的に行うことを目的に、社長直轄組織として「経済安全保障統括室」を新設する。 |

著者萬秀憲 アーカイブ

September 2025

カテゴリー |

|

Copyright © よろず知財戦略コンサルティング All Rights Reserved.

|

サイトはWeeblyにより提供され、お名前.comにより管理されています

RSS Feed

RSS Feed