|

ユニ・チャームで知的財産の責任者だった地曳慶一さんが、貝印でIPランドスケープに取り組むなどして大きな成果をあげ、現在は、上席執行役員知的財産部長兼法務部長となっています。

下記は、地曳さんの話していることです。 社員の意識を変えるために私が取り入れていることのひとつに、「IPランドスケープ」という手法があります。 「IPランドスケープ」とは、「IP」(Intellectual Property<知的財産>)と、景観や眺望を意味する「ランドスケープ(landscape)」を組み合わせた造語であり、知財情報にマーケティング情報など他の情報を併せて分析し先を読むことで、経営・事業・開発の戦略的な意思決定に役立てる手法として注目されています。 この手法が貝印に必要なものであると私は考え、導入することを決めました。 ただし、貝印は歴史のある会社です。これまでのやり方を大きく変えることになる私の考えは受け入れられるのか。 しかし私の不安は杞憂であることがすぐにわかりました。 貝印には、実は、新しいことを積極的に受け入れる土壌があり、私のことも好奇心を持って迎え入れてくださいました。 こうした新たな取り組みとこれまでの技術やデザイン等の実績が評価され、うれしいことに、2019年4月には平成31年度知財功労賞において“特許庁長官表彰”を受賞するに至りました。 「貝印グループ2021年度採用情報」から引用 https://www.kai-group.com/global/recruit/interview_31.html 貝印の知財活動に関しては、いろいろなところで取り上げられています。 「チーム地曳(じびき)を作ってくれ」。18年春、大手日用品メーカーから刃物などを手掛ける貝印の知的財産部長に転じた地曳慶一執行役員は、遠藤浩彰副社長からこう頼まれた。貝印は同年からの中期経営方針で知財強化を掲げていた。 地曳氏は知財分析のノウハウをもつアナリスト1人を中途採用し、結果を開発陣に説明した。ひげそりで競合する米大手との比較では、貝印の特許を米大手が参考にしていたことが判明した。この事実が社内に伝わると「開発陣の若手が自信をつけ、目の色を変えて特許やアイデアを考えるようになった」(地曳氏) 「攻めの知財」シフト進む 専守脱却、新事業に活用 日本経済新聞 2019/5/13付朝刊 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO44455290X00C19A5TCJ000/ 特許庁の広報誌「とっきょ」でも取り上げられています。①情報ソースとしての機能(技術文献)②独占排他権としての機能(権利書)という知財が持つ2つの本質的機能を使い倒すことが「知財マネジメントの神髄」というのが貝印の考え方で、創業110周年を機に大きな変革を図り、経営戦略本部を創設、将来的に社の要となるであろう部署として、2018年に知的財産部を立ち上げ、世の中のトレンドやニーズを先読みし、自社の進むべき道を指し示す”水先案内人”機能が知財部門の役目であり、そのためには商品企画や事業開始「前」の段階から知財部門が入り込むようになっています。「IPランドスケープは、知財部員の「シナリオ力」と「勇気・度胸・割り切り」が大切。」というのは共感します。 知財活用企業紹介、特許庁、広報誌「とっきょ」2019年10月7日発行号 https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/vol43/06_page1.html 貝印の商品開発の基準は「DUPS」。D=Design、U=Unique、P=Patent、S=Story & Safetyを意味しています。この基準は、1998年に知的財産基本法が施行された頃に作られ、世の中で知的財産権の重要性が認識されるより前だったとか。古くから意匠や特許を意識した商品作りを心掛けていたわけです。 2018年に打ち出した中期経営方針の中に「知財強化」を導入し、真っ先に着手したのが「知財分析・コンサル機能」。各事業や新規参入領域のリスクチャンスを知財が中心となり発信し全社をリードすることを目指すために、その手法として必須だったのがIPランドスケープの使いこなしでした。 それまでは、社内には競合メーカーとの競争に対する疲弊感がありました。そこで、カミソリの競合企業が貝印所有の特許を見本として、様々な類似の出願をしていたことを、知財本部が社内に提示したところ、開発陣の若手が自信をつけ、特許やアイデアを考えるようになったのです。開発のみならず全社的にIPランドスケープを使いこなすことが貝印の変革に必須と考え、その定着のために経営会議メンバー・関係部署へIPランドスケープ通信の定期発信を開始しました」と髙橋氏は語ります。 「パテントマップは過去のデータ。それに比べてIPランドスケープは、今後のシナリオ。これからの知財部員にはこのシナリオ力が必要」と地曵氏。経営陣に刺さる情報を提供するためには、もちろん内容自体が重要ですが、より大切なのが、「勇気・度胸・割り切り」であるとも指摘します。 「IPランドスケープによって、自社の進むべき道を指し示す“水先案内人”機能により先見力を発揮する体制を目指す。当社の差別化ポイントを指し示し、それらを権利化し、差別化の「証」である知財権の価値をセールストークや消費者コミュニケーションへ活用し、顧客に伝えることが今後より徹底していくことだ」と話す地曳氏。「結局は、知財が持つ本質的な機能を使い倒すことが重要だ」とも。

0 Comments

ユニ・チャームは、「統合レポート」において、「知的財産本部は、知的財産を経営意思決定に役立てる「IPランドスケープ」の実践を目指し、ユニ・チャームグループの知的財産を一元管理し、事業戦略・開発戦略と連動した知的財産戦略を策定・遂行しています。」と記載しており、それは同社のホームページ上にも掲載されています。

特筆すべきは、グローバル特許出願率、日本特許登録率の高さでしょう。グローバル特許出願率は72.3%(2016年)、日本特許登録率は96.8%(2018年)。そして、商標についても、世界160カ国以上の国で出願・権利化とその活用を行っており、パッケージ保護も含めたブランド保護を実践していることです。さらに、 各国政府とも連携した権利侵害品、模倣品の排除でも大きな成果を挙げています。 ユニ・チャーム統合レポート2020、P64-65、ユニ・チャームグループのサステナビリティ 知的財産を守るために 知的財産本部は、知的財産を経営意思決定に役立てる「IPランドスケープ」の実践を目指し、ユニ・チャームグループの知的財産を一元管理し、事業戦略・開発戦略と連動した知的財産戦略を策定・遂行しています。 特許出願戦略として、事業・開発成果に対する保護・活用を図るとともに、事業のグローバル展開に応じ、国内および海外特許出願を強化しています。その結果、グローバル特許出願率は72.3%(2016年)、日本特許登録率は96.8%(2018年)と業界トップクラスの割合を実現しています(「特許行政年次報告書2019年版」より)。また、当社では環境に配慮した商品および技術の開発に注力しており、2019年度は使用済み紙おむつから衛生的で安全な上質パルプを得るオゾン処理技術に関する特許権、使用済み紙おむつの洗浄処理における環境負荷を低減するための処理技術に関する特許権を取得しました。今後も、技術開発と併走して知的財産の保護と積極的な活用とを推進していきます。 グループのブランドを守る商標については、世界160カ国以上の国で出願・権利化とその活用を行っており、パッケージ保護も含めたブランド保護を実践しています。 また、知的財産権の質を高めるとともに、日本特許庁の「特許審査ハイウェイプログラム」の積極的な活用、日本や中国、台湾一大中華圏、韓国、タイにおいて音声商標等の権利化を進めるなど、国内外での知的財産ポートフォリオの構築とその強化に取り組んでいます。 一方、自社の知的財産権の侵害、不当な権利行使に対しては訴訟など断固とした姿勢で臨み、事業部門・開発部門・海外現地法人と緊密に協働し、各国政府とも連携を図りながら、国内はもとより、アジア、中東、アフリカ、またeコマース上での権利侵害品、模倣品を排除しています。 特許や商標、景品表示法などに関する社内コンプライアンス教育は、国内および海外現地法人の社員に対して、OFF-JTやOJT、またeラーニングを組み合わせることで、グループの行動指針にもある自社および他社の知的財産の保護・尊重を浸透させ、知的財産を活用する企業づくりを行っています。 さらに社会的な活動として、当社では、日本、アジアの特許庁との積極的な意見交換を通じて、国際的な知的財産政策への提言や働きかけも進めています。 http://www.unicharm.co.jp/ir/library/annual/__icsFiles/afieldfile/2020/06/29/J_Integrated_Report_2020.pdf ユニ・チャームの知財活動の特徴は、経営層との密なコミュニケーション、経営層との「風通しのよさ」で、グローバルの競争環境の変化に対応するため、知的財産を組み合わせて、ポートフォリオとして活用していることです。 岩田淳、経営層との「風通しのよさ」が、経営に資する知財戦略を支える、特許庁、経営における経営における知財戦略事例集(2019)、P10 https://www.jpo.go.jp/support/example/document/keiei_senryaku_2019/keiei_chizaisenryaku.pdf 経営層との密なコミユニケーシヨンを推進 ユニ・チャームは、生理用品、乳幼児・大人向け紙おむつ等を世界80カ国で製品を販売し、海外売上高比率が6割を超えるグローパル企業である。 我々の知財活動の転機は、グローパル展開を進めていた1990年代後半、海外企業との聞で特許侵害に関するトラブルが発生し、経営層と連携してトラブルに対応したが、結果として多額の金銭の支払いが生じたことである。これをきっかけとして社内で知財の重要性が認識され、それ以来、開発・生産の現場だけでなく営業を含めた末端まで知財を尊重するマインドを育ててきた。そのような歴史的経緯もあり、経営層から全社に向けて知財に関するトピックを発信する等、園内の支社に加えて海外支社でも知財に対する意識の向上に努めている。また、社内に自社事業領域に関する特許の専門家に加えて、商標・法務などの専門家、IT等の他分野の専門家も有し、多様な課題に応えている。 グローバルの競争環境の変化に対応するため、知的財産を組み合わせて、ポートフォリオとして活用 今、自社を取りまく競争環境が大きく変化してきている。 一つは、新興国市場に関する点。従来、国内外の大手メーカーとグローパル市場で、戦ってきたが、近年は、ローカルメーカーの台頭が著しい。このようなローカルメーカーは、先行するグローパルメーカーの先行品と類似する製品を製造・販売しており、これらの製品は、先行品との類似はあるものの、特許を回避した「シンプル」なものとなっている。そこで優位性を出していくためには、我々は本当に顧客が価値に感じる点、実際に「使ってわかる」に加え「見てわかる」部分を保護する必要がでている。そのため、知財を特許に限らず大きくとらえ、意匠権や商標権、実用新案権を含めた、知財ポートフォリオを最大限活用して自社の製品の「売り」を積極的に保護している。 もう一つは「デジタルトランスフォーメーション」への対応である。当社では社長の旗振りの元、製品・サービスのデジタル化が進んで、いるが、一方で知財活動のデジタル化も進めている。製品・サービスのデジタル化においては、紙おむつと組み合わせたスマートフォンのアプリケーションの開発なども社内で進めており、知財部門としては、特許庁のまとめ審査を活用して関連する特許・商標・意匠の早期権利化に取り組んだ。また、知財活動そのものをAIやITを使って効率化していく方針である。今後、その効率化で生まれた時聞を、iIPランドスケープ」といわれる事業に直結する戦略策定のために使っていけるかが重要になると考えている。 経営層との「風通しのよさ」が、経営に資する知財戦略を支える 当社では、社長・経営層と知財部門の対話が日常的に実行されており、海外出張中の社長から直接「この他社の製品は当社の権利を侵害しているのではつ」と いった連絡が入札対応を協議する機会なども生じている。このような圧倒的な「風通しのよさ」はユニ・チャームの特徴であり、経営に密着した知財活動のカギである。私自身も、ビジネスに直結する知財の面白さを感じており、積極的に、知財に関するコミュニケーションを経営層と行っている。 また、経営層との対話機会は知財担当役員に限られるものではない。若手社員も含めた個々の担当者が経営層に対して知財活動等の計画を直接プレゼンテーションする機会を設けており、これらを通じて、知財部員が経営に資する知財戦略を支えるマインドを持てるような工夫をしている。 日経ビジネスで紹介された「社内の埋もれた知的財産を徹底的に発掘する部隊」もユニ・チャームの知財活動を象徴するものです。 中沢 康彦、ユニ・チャームや旭化成が先手、埋もれた技術を蘇らせる4つの戦略、日経ビジネス、2020年4月3日 https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/special/00400/?n_cid=nbponb_twbn .8月27日 富士フイルムのIPランドスケープ

株式会社テックコンシリエ、知財教育協会共催、ユーザベース「SPEEDA」、ビューロー・ヴァン・ダイク「Orbis IP」協賛による公開WEBセミナー第1弾「知財部門に未来志向のイノベーション提案ができるのか?~アフターコロナ、新時代のテックリーダーのあり方を考える~」が7月17日に開催されました。 その中から、特別ゲストの某精密化学メーカー(富士フイルム株式会社)の知的財産部統括マネージャーによる基調講演「イノベーション活動における知的財産部の貢献のあり方」がフェイスブック上にアップされましたので視聴しました。 富士フィルムの取組みの一端が話されていますので参考になります。 富士フイルムは、下記のように、多くの知的財産権を保有しています。 特許行政年次報告書2020年版では、特許登録件数上位200社(2019年)中16位 https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2020/document/index/0210.pdf 【化学】特許資産規模ランキング トップ3は富士フイルム、三菱ケミカル、住友化学 https://www.patentresult.co.jp/news/2019/10/chemistry.html 【化学】他社牽制力ランキング2019 トップ3は富士フイルム、三菱ケミカル、花王 https://www.patentresult.co.jp/news/2020/06/fcitchem.html 工藤一郎国際特許事務所の最新の特許競争力指標(YK値)による企業ランキングでは、大型株で、富士フイルムは5位 http://www.kudopatent.com/_userdata/PDF/KudoPat_press_release20200806.pdf 富士フイルムは知的財産部門のトップが役員級であり、知的財産を積極的に保護、活用することで、幅広い事業の競争力強化に寄与してきたのが特徴のようです。 今井正栄、Interview「事業転換期において知財部が果たすべき役割」、IP Business Journal 2017/2018 http://www.lexis-seminar.jp/wp-content/uploads/2017/10/%E3%80%90WEB%E7%94%A8%E3%80%91IPBJ_2018.pdf 富士フイルム株式会社 執行役員・知的財産本部長の今井 正栄氏が、IP Business Journalのインタビュー記事で下記のように話しています。 最近では知財部からの積極的な情報等の発信業務を求められています。事業の失敗を防ぐことを目的に、自社の製品やサービスが他社特許に抵触しないかどうかを調べることを主眼にしていた活動から、自社の戦略や事業を成功に導くことを目的とした知財重視の経営戦略、いわゆるIPランドスケープを作れるような知財部となるよう取り組んでいます。 IPランドスケープという概念は決して新しいものではなく、当社でも以前から取り組んでいることですし、大手企業と呼ばれるところはどこも既に着手しています。今後はこの取組みをさらに加速していく考えです。 鈴木俊昭、富士フイルムにおけるグローバルビジネス展開と知的財産戦略 https://www.inpit.go.jp/content/100554924.pdf また、外部からも高い評価を受けています。 特許庁、社長直下の知財機能が成功確度の高い将来事業領域へのリソース配置等に寄与、経営における知的財産戦略事例集、P57 https://www.jpo.go.jp/support/example/document/keiei_senryaku_2019/keiei_chizaisenryaku.pdf 富士フイルムでは、特許権に含まれる多種多様な「情報」に着目し、これらの情報を多様な公知情報と組み合わせ、経営戦略の策定に価値ある情報を知財機能から提示しており、知財機能が「インテリジェンス機能」としても機能している。 例えば経営層向けには、潜在的な競合企業のIPランドスケープを作成し、自社との比較を行うことで自社の強みと弱み、他社の強みと弱みを認識し、より成功確度の高い将来事業領域を抽出・提案している。特に、今後進出を検討する事業分野においては、事業部がマーケットから得られる情報が限られることから、特許情報に基づく分析が価値を持つ。同社は本業務を7~8年間に渡り試行錯誤を繰り返しながら実施してきたことで、ノウハウを蓄積してきた。 なお、事業部において競合となる対象企業が明らかな場合、事業部と中長期的な戦略を定期的に共有し、事業戦略に即した分析を実施している。 富士フイルムでは、経営戦略、R&D戦烙、知財戦略を一体的に実行するための知的財産本部を構築。過去10年弱に渡り、出顧以外の戦略系業務(情報分析・出顧戦略業務)を年々拡大させており、かつて研究開発部門内にあった知財部門は現在、社長直下の部門となっている。これにより、知財部門が経営計画の策定・事業戦略の立案などの多様な役割を担うようになり、顆られる部門へと進化してきた。 なお、知財部門では、特許に限らずノウハウ等も「技術資産」として特定し、これらを一括して管理し、全社の幅広い無形資産を統合的にマネジメント可能な体制を構築している。 藤掛康伸、「IPランドスケープ」で知財情報を経営判断に活かす https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/opinion/business/pdf/business171002.pdf 富士フイルムHDの場合は、「銀塩写真」で培った基盤技術やコア技術を活用して医療機器分野に進出し、自社で不足している技術は企業買収で補うなど、「オープン戦略」と「クローズ戦略」をうまく組み合わせています。同社の知的財産本部は、他社競合分析によりビジネス上の俊位性を確立する戦略目標・方針を提案したり、製品の優位性を発揮するための工業標準策定活動をけん引したりするなど、同社の事業戦略を支援する役割を担っています。 8月25日に行われた【オンラインH2Hセミナー】IPランドスケープが変える、「攻め」の経営~技術・知財戦略に期待する、ダイセル新中期経営計画の真意~を聴講しました。

https://jp.ub-speeda.com/event/event20200825.html 知財活⽤という、未来の経営デザインのあり⽅において、新たにIPランドスケープを中期経営計画に据えて、急速に事業改⾰に挑むダイセル社。その要となり、IPランドスケープを推進し、経営全体に知財から変⾰を仕掛けるお⼆⼈に、会社の過去・現在・未来の視点で、実態の苦難や取り組みのリアルを対談形式で、お届けします。 ”知財ソリューション“への挑戦で、以下の知財ソリューション(新たな知財機能)に挑戦中で、IPランドスケープ、ビジネスモデル開発、知財先行取得、知財初テーマ提案&推進中とのこと。 話を聞いた感じ、まだまだ成果にはつながっていないとのことですが、知財の枠を超えた活動になっているようで、楽しみです。 中期計画の中でIPランドスケープという言葉が入っているのは、ダイセルが初めてだそうです。 https://www.daicel.com/news/assets/pdf/20200608-1.pdf P20 事業創出力のページに出てきます。 技術・知的財産 Proactive IPで事業を強く 事業を創出するキープロセスのアンテナ 市場から技術・事業の方向性を解析 IPランドスケープ P23 デジタルトランスフォーメーションのページに出てきます。 新事業創出加速 市場・顧客・知財情報のアンテナ機能強化と技術の融合 CRM、IPランドスケープ、バーチャルラボの構築 ダイセルがIPランドスケープというキーワードを用いたのは株主向けの第154期中間報告書内で、株主向けの資料内で取り上げたのも例がなかったようです。 https://www.daicel.com/data/news/00000799-1.pdf Q.事業創出に向けて、全社一丸となって取り組んでいくという表れですね? A.その通りです。さらに言えば、事業創出本部と他部署との連携にも力を入れます。例えば、知的財産センターとの連携では「IPランドスケープ」と呼ばれる手法を取り入れて、ダイセルグループの技術をさらに活用していきます。ダイセルグループは、3,000件強の特許群を保有していますが、これらを守るだけではなく、「攻めの知財」として、これらの特許群が他社の技術や事業とどのような関係にあるかを解析するとともに、広く特許情報を活用して新たなニーズを掘り起こしていきます。 今後の成果が期待されます。 知財実務オンラインの第11回:「発明の課題に関する諸問題を裁判例から深堀りする~裁判例等研究の重要性と活用~」(ゲスト:中村合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 高石秀樹氏)が8月20日に行われ、そのアーカイブ動画がアップされています。

https://www.youtube.com/watch?v=sv0LM7aolT4&t=3589s 【概要】 1.裁判例(等)研究の重要性と活用 ※有利・不利な判例・裁判例がある場合の主張方針 ①当該論点の普遍的な法律判断を示した ②当該論点の一般論として確立している ③事例判断であっても、本件は同様の価値判断が妥当する ④先行判例・裁判例の射程範囲外である ※情報共有すべき非公開情報/一見矛盾する裁判例の理解 ①各裁判長の過去の判決、講演・書籍・論稿等 ②特定の論点について全裁判体の傾向が変化したことの把握 2.進歩性~「本件発明の課題」 ※本願発明と主引用例との「課題」が相違していると、 ⇒組み合わせる“動機付け”が否定され、進歩性が認められ易い。 ★当初明細書に記載する本願発明の「課題」は、進歩性、サポート要件などを考慮して、“公知の課題”を書くだけではなく、工夫をする。 ★進歩性欠如を主張するためには、本件発明と課題が共通するものを主引用発明とする。 ⇒主・副引用発明の入れ替えを、常に考える!! 3.新規事項追加と「本件発明の課題」 (審査基準の附属書A)事例7 平成26年(行ケ)10087「ラック搬送装置」事件 ⇒補正・分割してクレームを拡張する場合,発明の詳細な説明、図面における構成の開示が全く同じであっても、発明の課題が異なれば、新規事項追加か否かが異なる。 ※補正・分割する事項が、発明の課題との関係で本質的(必要不可欠な要素)でない場合には、明細書に明示的な記載がなくても補正・分割が認められ易い!!(裁判所、特許庁ともに) 特に、進歩性判断に与える「本件発明の課題」について述べた部分がとても参考になります。 特許庁の審査基準では、「主引用発明」と「副引用発明」の課題が異なっていれば,“組み合わせの動機付け”が否定され、進歩性ありの方向に判断することになっていが、「本願発明」と 「主引用発明」の課題が異なっていることが、進歩性判断に与える影響については、記述はない。 実務上は、特許請求の範囲の文言が同一で、発明の課題が異なる「本願発明A」(課題A)と「本願発明B」(課題B)について、引用文献に課題Aが書かれた「主引用発明」(主引用例)があり、課題Aが書かれた「副引用発明」(副引用例)と組み合わせると構成要件が満たされる場合、「本願発明A」(課題A)は容易想到と判断され進歩性なしとなりますが、「本願発明B」(課題B)は想到困難と判断され進歩性ありとなる。 この部分だけ取り上げた動画が下記にあります。 弁護士高石秀樹の特許チャンネル「本件発明の課題が、何故、進歩性判断に影響するのか?(特許法29条2項、容易想到性、動機付け、阻害事由、引用発明)」 https://www.youtube.com/watch?v=jIR0ckvmv3c&t=0s 毎年、初心者を対象に、特許庁の産業財産権専門官が知的財産権制度の概要を中心に各種支援策や地域におけるサービス等をわかりやすく説明するために、全国各地で開催されていた知的財産権制度説明会(初心者向け)ですが、今年はオンラインで開催されることになったとのことです。

募集期限や定員を気にせず申込できます。こうした多くの人を集めての大会場での講義はWebに切り替えても、デメリットがほとんどがなく、メリットが大きいように思います。 https://www.inpit.go.jp/setsumeikai/index.html 2020年知的財産権制度説明会(初心者向け)<オンライン配信> 本説明会では、これから知的財産権を学びたい方、企業等において知財部門に新しく配属された方などの初心者を対象に、特許庁の産業財産権専門官が知的財産権制度の概要を中心に、各種支援策や地域におけるサービス等をわかりやすく説明いたします。 なお、今年度の知的財産権制度説明会(初心者向け)は、例年の会場開催ではなく、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、オンライン配信で実施いたします。何とぞご理解の程よろしくお願いいたします。 特許庁の産業財産権専門官が話す内容について、説明会用テキストと共に、パソコンの画面を通じて受講できます。説明は、知的財産権・特許・実用新案制度の概要、意匠・商標制度の概要、その他の知的財産の3部構成になっております。 オンライン配信は、IP ePlatにて行う予定です。 オンライン配信で投影する資料 https://www.inpit.go.jp/content/100870741.pdf 2020年08月19日に公開されたKIT虎ノ門大学院(金沢工業大学大学院)イノベーションマネジメント研究科 杉光一成 教授の執筆記事「新規事業やM&A、経営分析に活用する「IPランドスケープ」とは何か、なぜ知財分野のDXなのか?」が参考になります。

https://bizzine.jp/article/detail/4905 DX(デジタル・トランスフォーメーション)は、「デジタル技術を利用して既存の仕組み(業務・提供物・ビジネスモデル等)を変革し,新しい価値を生み出し、競争優位を確立すること」である。 IPランドスケープは、このDXの定義に当てはまる。なぜなら、IPランドスケープでは、知財、特に特許データの情報分析を利用し知財部の従来の「守り」中心の業務を変革し、経営戦略や事業戦略の立案に直接的に貢献するという新しい価値を提供する「攻め」に相当する業務だからである。 旭化成は、公表している中期計画において、IPランドスケープを「DX推進」の一つとして取り上げている。 「中小企業のための知財戦略2.0」という本を、「中小企業」「知財戦略2.0」という二つのキーワードに惹かれて読みました。

特に共感したところは下記です。 「大企業ではなく、中小企業だからこそ、知的財産戦略(知財の活用戦略)を策定し、実行する価値が高い」 「中小企業は自らの技術力の価値に気づいていない」 「知財戦略2.0」と「知財戦略1.0」の違いは、「経営に直結しているか」です。つまり、「知財戦略1.0」とは、アイデアを特許などの知的財産にする」にとどまることであるのに対し、「知財戦略2.0」とは取得した知財を企業経営(収益、ファイナンスなどの「カネ」に関わること、および組織の活性化など「ヒト」に関わること、さらに後述する顧客探索のための「情報」に関わること)に直結して生かしていく戦略のことを指します。 中小企業が当たり前と思っているところにこそ、強みがあり、自らの技術力の価値があることに気づくために、「ローカルベンチマーク」と「経営デザインシート」の使用を勧め、その強みを生かせる場を「SWOT分析」で見つける。そして、活用できる知財を創出し、活用する。確かに説明しやすい、ひとつのやり方だと思います。 単行本(ソフトカバー): 240ページ 1650円 出版社: 総合法令出版 (2020/6/10) 池井戸潤原作『下町ロケット』にみられるように、国際的に通用する技術やノウハウを持っている日本の中小企業は多い。 しかし、残念なことに中小企業の多くは、自社の技術の強みを理解せず、特許だけを取って塩漬け状態にしてしまっていると著者の後藤氏は指摘する。 本書は、そんな見えない資産(=知的財産(知財))を日本の中小企業がいかに活用して、利益に変えるための具体的なノウハウ(=知財戦略2.0)をわかりやすく伝える。 折からの新型コロナウイルス感染拡大で苦境に立たされている中小メーカーにぜひ読んでいただきたい一冊。 巻末には国内外で累計500万丁という大ヒット商品「ネジザウルス」を生み出した株式会社エンジニアの髙崎充弘社長との対談を収録。 http://www.horei.com/book_978-4-86280-750-2.html 目次 第1章 なぜ「知財戦略2.0=知的財産の活用」が必要なのか 第2章 知的財産の活用ストーリーを描く ~「知財戦略2.0」の導入 第3章 活用できる知財を創出する ~「知財戦略2.0」に必要な武器 第4章 「知財」の活用」~「知財戦略2.0」による収益化 第5章 「知財戦略2.0」を実行し続ける体制づくり 巻末特別対談 後藤昌彦×髙崎充弘(株式会社エンジニア 代表取締役社長) ある大手メーカー知財部門の責任者の言葉が印象的でした。

「事業部に張り付いている知財部員の評価は、事業部の責任者に任せている。知財部門からみてうまくいっていると評価できる事業部門では知財担当の評価が高くなっていて、うまくいっていないなあと思う事業部門では知財担当の評価が低い。事業部門の評価と知財部門の評価は、かなり一致している。どうしてこの違いがでているかをみると、事業部の責任者と知財担当のコミュニケーションが鍵のようだ。」 この感覚は、IPランドスケープを推進されている方々の感覚と同様のものだと思っています。 IPランドスケープというのは、突き詰めて言えば「経営や事業判断において、実際に知財が役立っていること」だと思う。例えば、経営陣に知財部の方がいらっしゃる企業においては、当然のことく経営会議の場で事業と知財が一体として議論されているであろう。これもまたIPランドスケープそのものである。・・・このレベルが企業として当たり前になることが大切なのだと思う。つまり経営の意思決定に知財情報が普適に活用され、 事業の進化や変革が実現されている姿こそ、IPランドスケープそのものなのではないだろうか。・・・皆様、経営暦に如何に知財情報の有用性を理解してもらうか、その距離感を詰めることに苦労されているように思う。 中村栄, IPL de Connect 経営層にインパクトを 旭化成グループにおけるIPランドスケープ, JopioYEAR Book 2019, p.154-159 ダイソン、グラクソ・スミスクライン「(知財部門は)コンサルのような業務はしていない。そもそも知財部門の責任者は経営会議に出ているボードメンバーの一人であり、新規事業であっても知財部員は最初からその検討メンバーとして関わっているから」 日本企業の先進的な知財部門「経営会議や事業企画の会議などに知財部門を呼んでもらってコンサルができるよう、今は信頼関係を構築中」 ギャップが特に大きかった。 このギャップの正体は「経営・事業部門」と「知財部門」との間に存在する距離感である。 この分断を超え、経営企画部門・事業開発部門と知財部門をつなぐ概念が「IPランドスケープ」なのだ。 両社が言っていた「IPランドスケープ」は、若干のニュアンスの違いがあったものの、共通項としては、(1)経営戦略、事業戦略立案のオプションを提示するために、(2)知財情報とマーケット情報を分析して活用することを指していた。 従来、経営企画部門や事業部門から距離があり、「言われた仕事」「頼まれた仕事」だけを行う知財部門では、IPランドスケープを実践することは不可能だ。IPランドスケープは、知財部門の本来的な役割である経営戦略、事業戦略への「支援」機能を極大化できるキーワードと認識できる。 杉光 一成, “経営戦略としての知財”を実現する「IPランドスケープ」──知財立国宣言後の日本企業の実態とは?第1回[公開日]2020年07月17日 https://bizzine.jp/article/detail/4854 アナリストも,知財解析という作業をやっているのではなく,IPL を実施するのが目標で給与を稼ぐのが目的なのでもなく,今後も自社の事業が持続可能であるように,その事業を造ることを目的として仕事をしているのである。 和田玲子, 中村栄, AI時代のIPランドスケープを遂行する知財アリスト~解析シナリオ構築力のレベルアップを目指して~, 情報の科学と技術, 70巻7号p.366-372(2020) https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkg/70/7/70_366/_pdf/-char/ja IPランドスケープを実行している旭化成では、「IPランドスケープは知財解析を経営判断に活かすもの」と定義され、知財アナリストの目的について,「知財解析という作業をやっているのではなく,IPランドスケープを実施するのが目標で給与を稼ぐのが目的なのでもなく,今後も自社の事業が持続可能であるように,その事業を造ることを目的として仕事をしているのである。」としています。

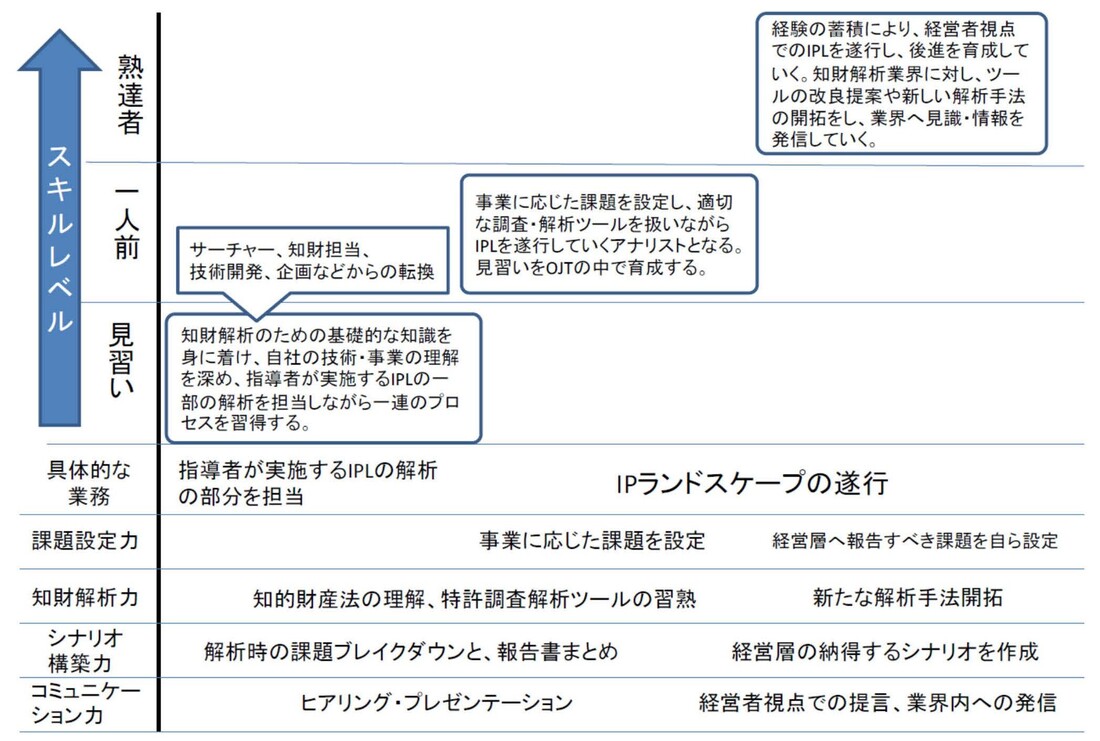

そして、知財解析を実行する人材としての知財アナリストに必要なスキルとして、課題設定力,知財解析力,シナリオ構築力、コミュニケーション力などを挙げています。この数年のIPランドスケープ活動を通してうまくいく場合とうまくいかない場合の解析から、なかでも、(解析)シナリオ構築力が重要であるとしています。 和田玲子, 中村栄, AI時代のIPランドスケープを遂行する知財アリスト~解析シナリオ構築力のレベルアップを目指して~, 情報の科学と技術, 70巻7号p.366-372(2020) https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkg/70/7/70_366/_pdf/-char/ja シナリオ構築力という点では、IPランドスケープ実践で経営層から評価されずに苦労している方々の分析から、「素晴らしい提言内容であっても事業部や経営企画部等の琴線に触れる「魅せ方」ができなければ、具体的なアクションに繋がらず、徒労に終わり兼ねない。」として、「ストーリー構築の壁が一要因になっている」とする考えと共通していると思われます。 山内明, IPランドスケープ3.0, JopioYEAR Book 2019, p.216-225 https://japio.or.jp/00yearbook/files/2019book/19_2_10.pdf 知財スキル標準version2.0では、業務において求められる知識・能力・経験についてスキルカードに記載されており、スキル評価指標が明確化されています。 IPランドスケープを実行している旭化成では、「IPランドスケープは知財解析を経営判断に活かすもの」と定義され、知財解析を実行する人材としての知財アナリストの育成を行っており、見習い、一人前、熟達者の3段階にわけ、各レベルで必要となるスキル、その獲得時期や方法について述べており、必要なスキルとして、課題設定力,知財解析力,シナリオ構築力、コミュニケーション力などを挙げています。このモデルは、特許サーチャーが知財アナリストを目指すモデルであり、特許サーチャーが最適解を見つけることを期待されている(最適解が存在する)のに対し、知財アナリストによって報告内容は異なっていても良い(最適解が存在しない)としています。 和田玲子, 企業における知財アナリストのキャリアパス~IPランドスケープの実施のために~, 情報の科学と技術, 69巻1号p.16-21(2019)

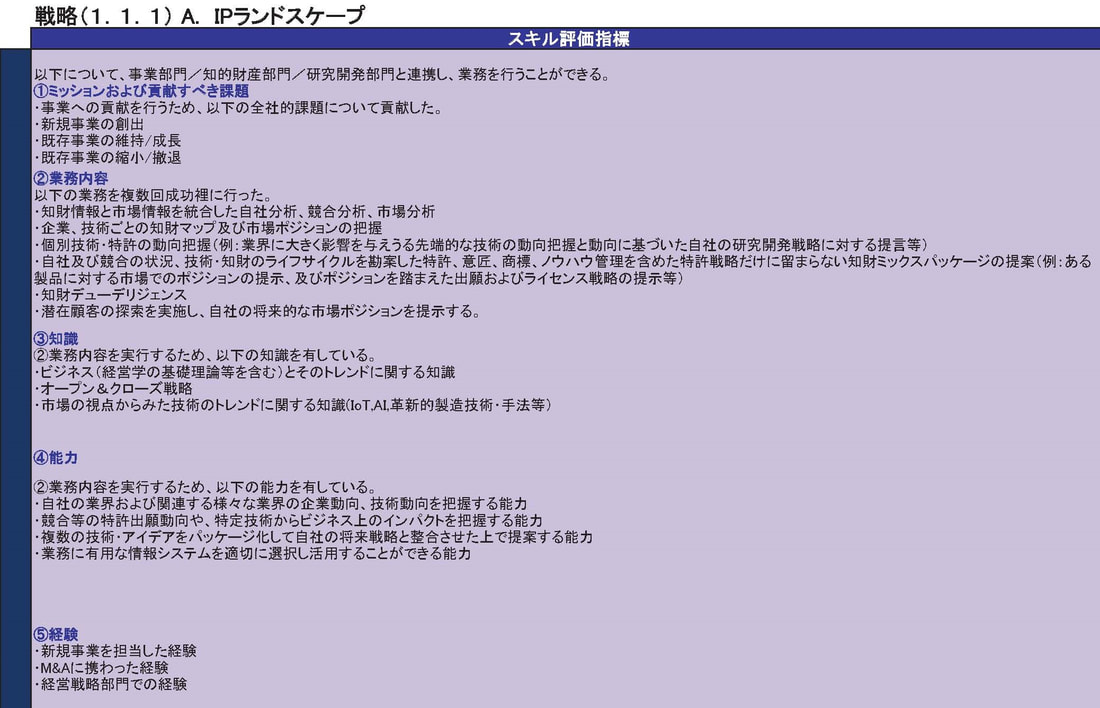

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkg/69/1/69_16/_pdf/-char/ja IPランドスケープを実行する特許サーチャーや知財部員は、「清水の舞台から飛び降りる(きよみずのぶたいからとびおりる)」覚悟が必要かもしれません。 知財スキル標準version2.0では、業務において求められる知識・能力・経験についてはスキルカードに記載しています。 そして、IPランドスケープを含む「戦略(1)」部分のそれぞれのスキルカードは、各企業が新規事業の創出、既存事業の維持・成長・撤退の戦略を策定する際に、知財部門が事業部門、研究開発部門、企画部門などから求められる役割を示したもので知財専門家としての役割を超えて、事業への貢献を目指す人材が獲得すべきスキルの目標として活用する事を想定しています。また、知財部門の組織としての事業への貢献のあり方の目標として活用する事も可能であるとしています。 戦略(1.1.1) A. IPランドスケープのスキルカードには、スキル評価指標として下図のように記載されています。 新規事業を担当した経験、M&Aに携わった経験、経営戦略部門での経験なども記載されており、事業部や経営企画部等の琴線に触れる戦略提言が求められるIPランドスケープでは、これらの部署の経験がない知財部員にとって、鬼門かもしれません。

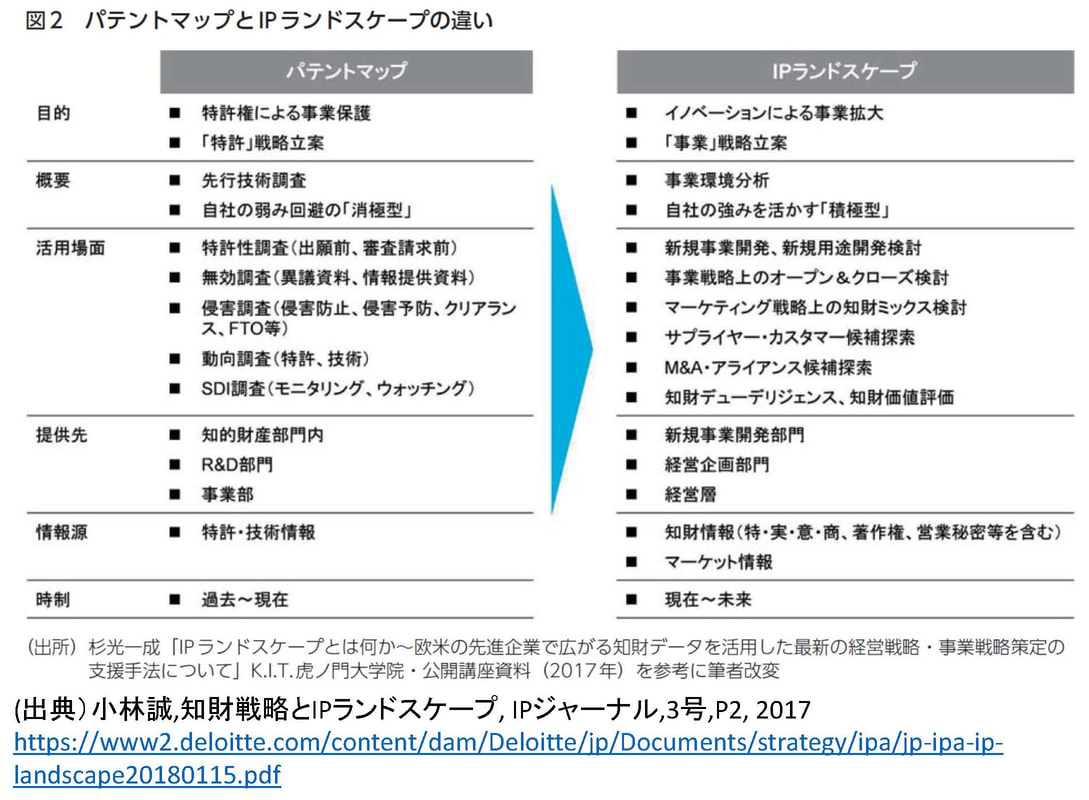

IP ランドスケープは、知財スキル標準version2.0(特許庁,2017年4月)においては、「パテントマップとは異なり、自社、競合他社、市場の研究開発、経営戦略等の動向及び個別特許等の技術情報を含み、自社の市場ポジションについて現状の俯瞰・将来の展望等を示すものである。」と定義されています。

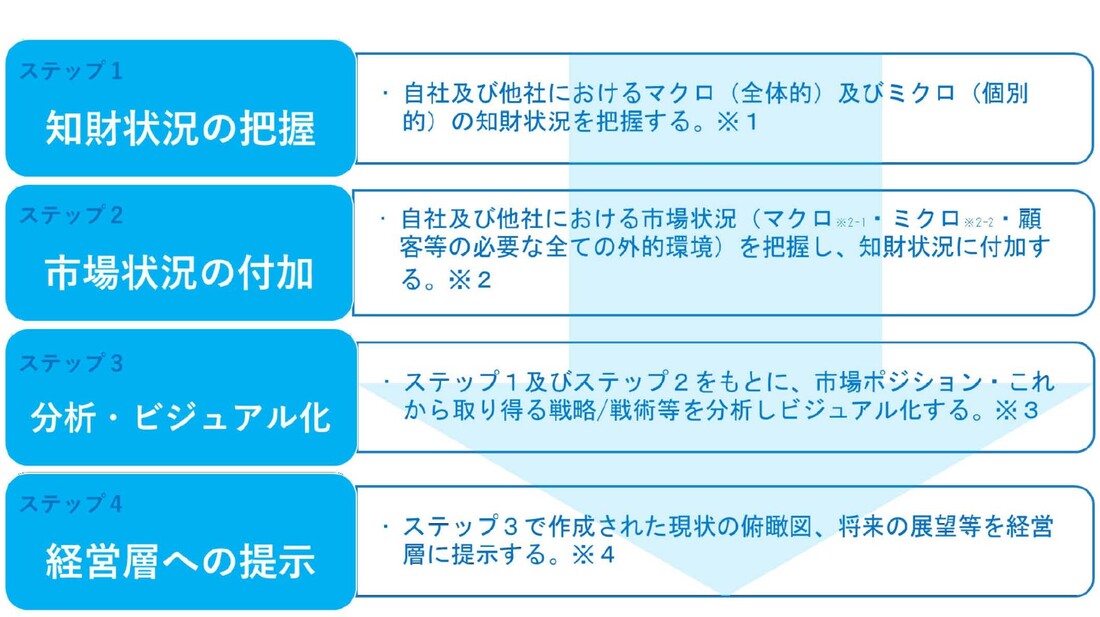

「パテントマップ」と「IPランドスケープ」の違いに関しては、小林1)による整理がわかりやすいでしょう。小林によれば、パテントマップとは、「現状における事業保護のための特許戦略立案を目的として、特許·技術情報にのみ基づいて先行技術を調査し、知財・R&D・事業部門に対して情報提供するもの」であり、IPランドスケープとは、「将来を見据えたイノベー ションによる事業拡大のための事業戦略立案を目的として、知財情報とマーケット情報を用いて事業環境を分析し、新規事業開発・経営企画・経営層に対して戦略提案するもの」です。 そして、「パテントマップ」と「IPランドスケープ」の違いがうまく図にまとめられています。 1)小林誠,知財戦略とIPランドスケープ, IPジャーナル,3号,P2, 2017 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/strategy/ipa/jp-ipa-ip-landscape20180115.pdf IPランドスケープの基本フローを、ステップ1:知財状況の把握、ステップ2:市場状況の付加、ステップ3:分析・ビジュアル化、ステップ4:経営層への提示、と考えてみると、従来から日本企業でよく用いられている「パテントマップ」では上記ステップ1までが行われているに過ぎないことになります。 IPランドスケープを標榜していても、「知財情報分析」を単に「IPランドスケープ」という言葉に置き換えているだけのケースもあり、危惧されます。従来から行われてきた知財情報分析手法の延長として行われ、過去の事象について辻褄合わせをするように説明する後付け的分析手法であったり、市場情報や参入シナリオ等がない安易な新規技術・事業の提案、単なる予想程度のものもあったりします。問題は、これらの分析が第三者的な立場から知財状況を把握する程度(ステップ1)に留まり、開示されていない自社知財状況や会社が全力で資源を投入して調べた市場や競合の状況の把握(主としてステップ2)が不足していることです。 第三者による知財を中心とした後付け的分析手法等の結果と、会社が人と金を投入して独自に収集した情報を基に練上げられる経営判断の結果との間における情報の質と量の違いを考えれば、これら結果の間に乖離があることは容易に想像することができます。 IPランドスケープを標榜していても、「知財情報分析」を単に「IPランドスケープ」という言葉に置き換えているだけては、「IPランドスケープは使えない」と判断されるかもしれません。 (参考)乾智彦,IPランドスケープの基礎と現状,パテント,Vol.71,No.9,89−,2018 https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3047 ※1:この段階でビジュアル化されたのもが知財スキル標準version2.0におけるパテントマップに該当する。

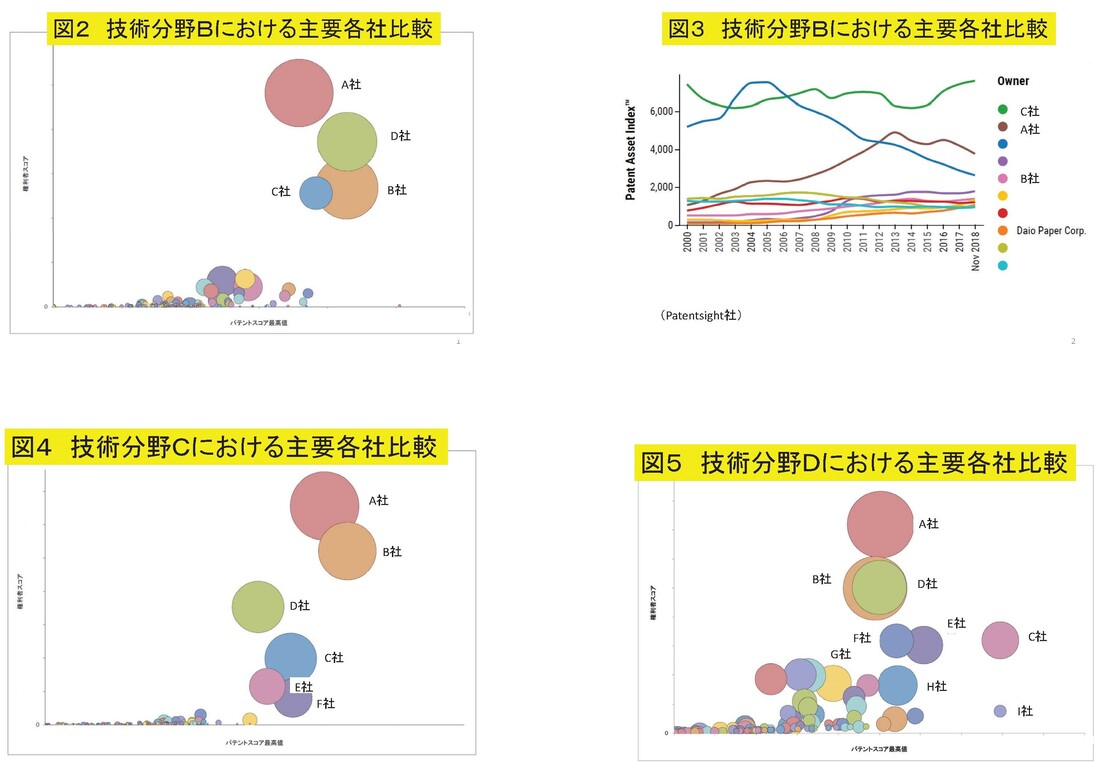

※2:この段階で付加する情報は多岐に渡るが、目的とするIPランドスケープに必要な情報を付加する。なお、ステップ1とステップ2を分けずに行ってもよいが、知的財産部門で実施する場合には上記ステップが実行し易いと思われる。※2-1:例PEST分析、2-2:例ファイブフォース分析。 ※3:IPランドスケープにける知財分析は、ステップ3までを射程としている。 ※4:経営層とは、一人又は複数で構成された、組織に対し経営責任をもつ者である(=トップマネジメント:IS9001, JISQ9000)。また、将来の展望等は、経営企画機能や戦略調整機能を果たす内容である必要がある。 パテントリザルト社のパテントスコアは、特許出願後の審査経過情報をもとに、 個別特許の注⽬度をスコアリング評価する指標です。出願⼈、審査官、競合他社の3者のアクションに着⽬し、 同⼀技術分野、出願年の他の特許との相対⽐較により偏差値で評価します。縦軸は権利者スコアで権利者が持つ特許のパテントスコアの総和で、横軸は権利者が持つ特許のうち最もスコアの高い特許のパテントスコアの最高値で、円の⼤きさは特許件数を表しています。

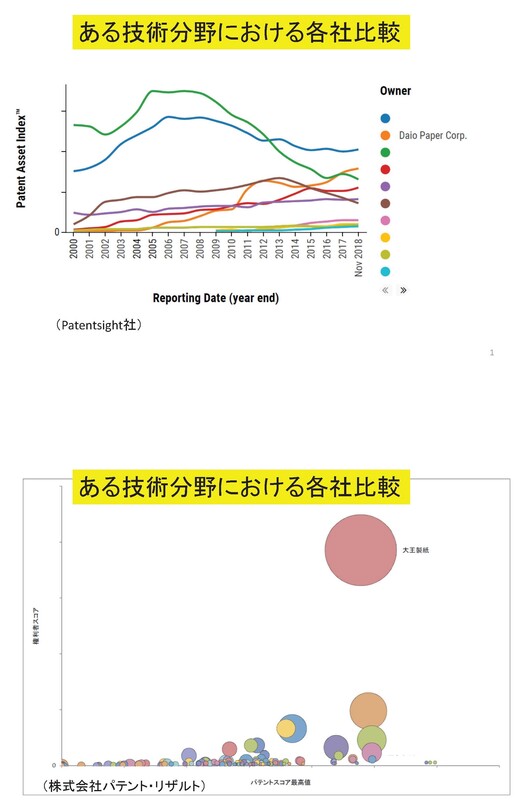

技術分野Bの日本特許について、パテントリザルト社の特許価値評価ツールで評価した図が図2です。A社が、権利者スコア、特許件数ではトップですが、パテントスコア最高値ではD社がトップです。 同じ技術分野BのPatentSight社の特許価値評価ツールを用いた結果が図3です。縦軸にPAI(ポートフォリオ全体の価値)、横軸に200年から2018年までの年をとり、特許権者のPAI(ポートフォリオ全体の価値)の経時変化を表しています。日本特許について、パテントリザルト社の特許価値評価ツールで評価した結果とかなり景観が異なります。日本特許では権利者スコア、特許件数、パテントスコア最高値とも振るわなかったC社がグローバルではPAI(ポートフォリオ全体の価値)で圧倒しています。日本でトップのA社が2位に、B社が5位、D社が8位になっています。 技術分野C、技術分野Dの日本特許について、パテントリザルト社の特許価値評価ツールで評価したのが図4、図5です。D社の立場でみると、両分野とも特許件数は比較的多いものの、価値の高い特許が少ない状態であり、今後非常に苦しい状態になりかねないと考えられる結果です。 従来のパテントマップは過去の分析結果を示すものでしたので、ここで終わりですが、IPランドスケープは今後のシナリオ、競合が今後どのような技術開発をするのか、自社の進むべき道、自社の差別化ポイントは何か、を指し示すものなので、これから先が重要です。 PatentSight社の特許価値評価ツールによるCI(1ファミリー当たりの平均価値)の高い特許、パテントリザルト社の特許価値評価ツールによるパテントスコア最高値の特許等をさらに解析することにより、競合が今後どのような技術開発をするのかが予測でき、その予測を踏まえて自社の進むべき道、自社の差別化ポイントは何か、今後強化すべき技術に関するプライオリティ付けを提案し、実行する(権利化し、差別化の証である知財権の価値をセールストークや消費者コミュニケーションへ活用し、顧客に伝える)ことになります。 特許出願件数・特許登録件数という量的な評価だけで見ていると見えてこない視点です。 出願⼈、審査官、競合他社の3者のアクションに着目したのがパテントリザルト社のパテントスコアですが、このバランスを変えると見え方が違ってきますので、異なった視点による課題の発掘とシナリオの作成が可能となります。 PatentSight社の特許価値評価ツールを用いると、ある会社に注目した時系列での特許価値評価を行うことができ、特許出願件数・特許登録件数という量的な評価だけで見ているのとは異なるその会社の知財戦略や課題が見えてくることは、昨日書いたとおりです。 特定の技術分野で、特許価値評価ツールを用いた競合分析を行うと、特許出願件数・特許登録件数という量的な評価だけで見ているのとは異なる各社の知財戦略や課題が見えてきます。 下図は私がかかわってきたある技術分野をPatentSight社の特許価値評価ツールで評価した例です。 縦軸にPAI(ポートフォリオ全体の価値)、横軸に200年から2018年までの年をとり、特許権者のPAI(ポートフォリオ全体の価値)の経時変化を表しています。D社に着目すると2000年にはその他大勢の中の一社でしたが、2018年にはこの分野でのPAI(ポートフォリオ全体の価値)をここ10年に渡って低下させてきたK社を抜きPAI(ポートフォリオ全体の価値)2位になっています。件数を見ているのとは違った景観(Landscape)になります。 同じ技術分野の日本特許について、パテントリザルト社の特許価値評価ツールで評価した図が下図です。パテントリザルト社のパテントスコアは、特許出願後の審査経過情報をもとに、 個別特許の注⽬度をスコアリング評価する指標です。出願⼈、審査官、競合他社の3者のアクションに着⽬し、 同⼀技術分野、出願年の他の特許との相対⽐較により偏差値で評価します。縦軸は権利者スコアで権利者が持つ特許のパテントスコアの総和で、横軸は権利者が持つ特許のうち最もスコアの高い特許のパテントスコアの最高値で、円の⼤きさは特許件数を表しています。

従来のパテントマップは過去の分析結果を示すものでしたので、ここで終わりですが、IPランドスケープは今後のシナリオ、競合が今後どのような技術開発をするのか、自社の進むべき道、自社の差別化ポイントは何か、を指し示すものなので、これから先が重要です。 D社が、権利者スコア、特許件数では圧倒していますが、パテントスコア最高値ではかならずしもD社が最高値ではありません。パテントスコア最高値は、A社が74.8、B社が74.5、D社が73.9でした。ここにD社の課題を見出すことができます。この各社のパテントスコア最高値の特許等を解析することにより、競合が今後どのような技術開発をするのかが予測でき、その予測を踏まえて自社の進むべき道、自社の差別化ポイントは何か、今後強化すべき技術に関するプライオリティ付けを提案し、実行する(権利化し、差別化の証である知財権の価値をセールストークや消費者コミュニケーションへ活用し、顧客に伝える)ことになります。 特許出願件数・特許登録件数という量的な評価だけで見ていると見えてこない視点です。また、出願⼈、審査官、競合他社の3者のアクションに着目したのがパテントリザルト社のパテントスコアですが、このバランスを変えると見え方が違ってきますので、異なった視点による課題の発掘とシナリオの作成が可能となります。 香川県の金刀比羅宮は、「こんぴらさん」の愛称で古来より日本全国から信仰を集める海の神様ですが、そこに、世界最大級の実物奉納「金色の大型船プロペラ」(スクリュー)がありました。自動車 (5,000台) 運搬専用大型船のプロペラで、真鍮製、直径6メートル、重さは19・2トンもあるということです。

整理していたら、懐かしい写真が出てきました。

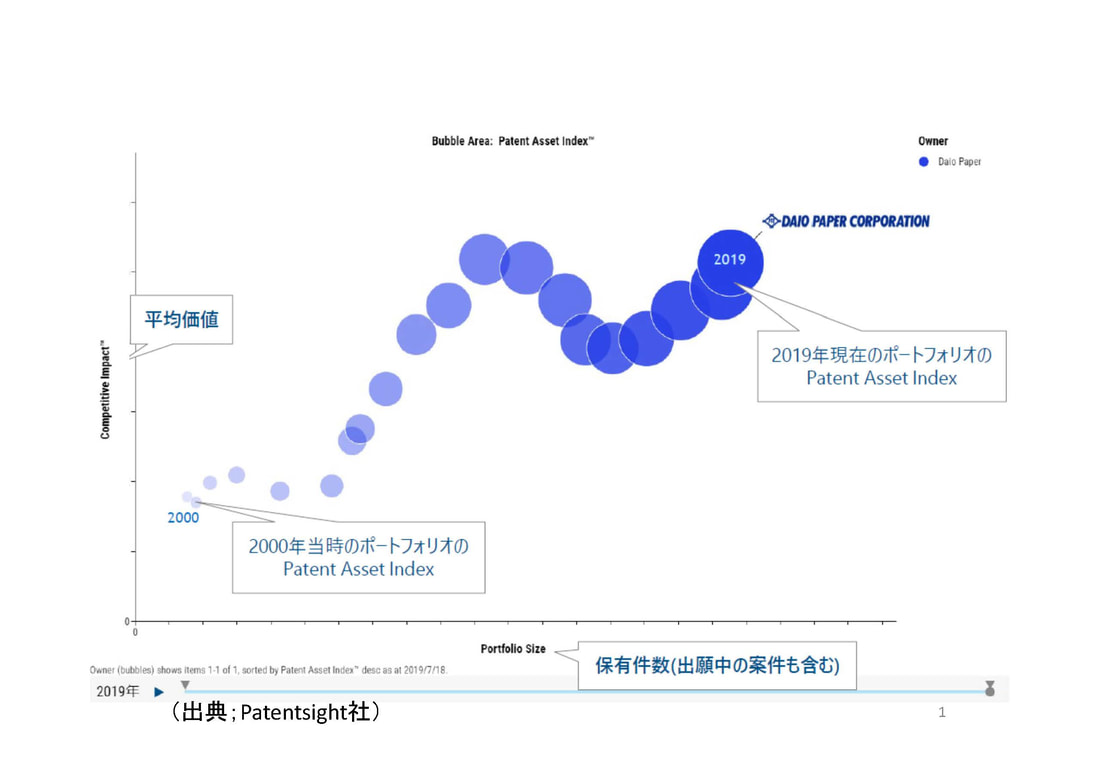

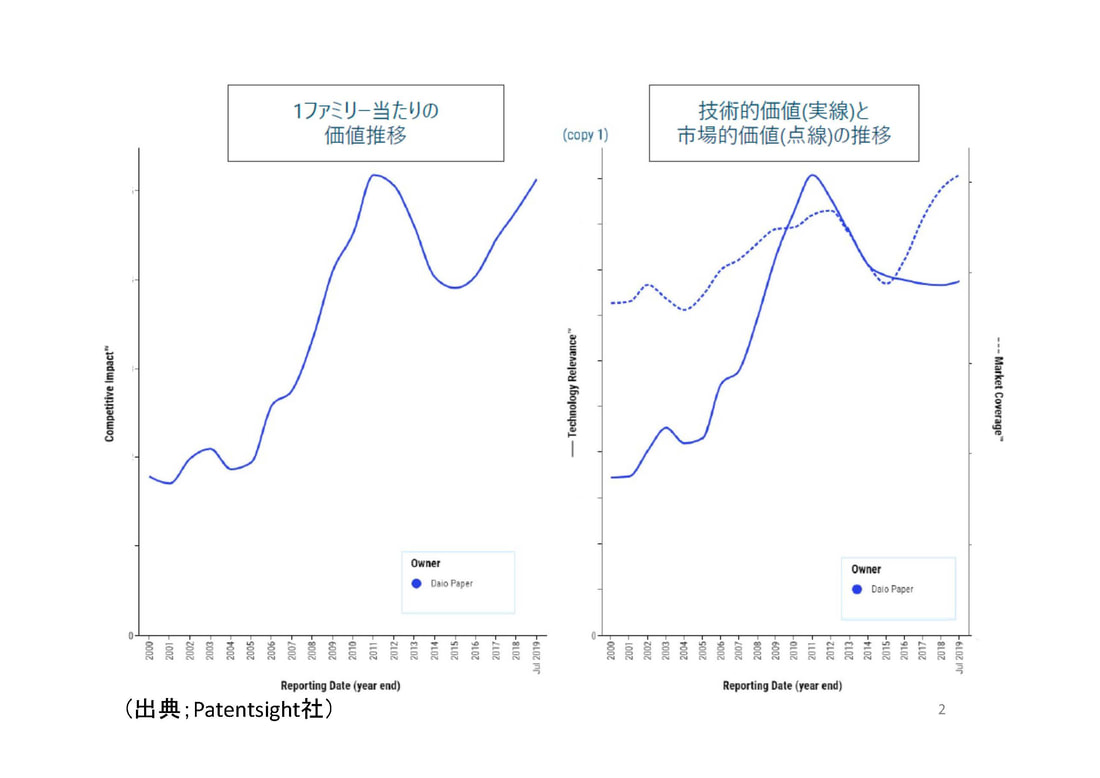

入浴剤「バブ」を米国で発売しようとテストマーケットしていた時期の写真です。米国での販売名は「Actibath」でした。 調査は主としてミネソタ州で行いました。互角力の問題で聞き取りにくいグループインタビューで不労したこと、家庭訪問でのヒアリングで入浴習慣がないと思っていたアメリカ人でもドイツ系の人は結構バスタブに浸かっていることなどがわかったことなど、思い出してきました。 テストマーケットは、ミネソタ州とメイン州で行いました。今となっては、懐かしい想い出です。 昨日、野崎さんが書かれた「⽇経のIPランドスケープ記事について考えてみたー特許の量と質の議論ー」に同感です、ということを書きましたが、IPランドスケープについての話だけか、特許の量と質の議論についてもか、というご質問をいただきました。確かにあいまいでした。 野崎さんのまとめによれば、ポイントは下記の3点でした。 ①IPランドスケープという⾔葉に気を付けよう(IPランドスケープ=分析法というのは聞いたことない) ②特許の質を何で測っているのか確認しよう ③異なる業界・業種の企業を比較する際は注意しよう 昨日、私が触れたのは、①だけでしたから、①について「同感」というつもりでした。 では、②③はどうかですが、あらためて「同感です。」 日経記事は、素人にわかりやすくを心掛けているせいもあるとは思いますが、どうも議論が荒っぽすぎるような気がしています。 しかし、「パテントサイト」という分析ツールを⽤いて、ある会社の時系列での特許価値評価を行うということは、非常に有用です。 日経の記事でも、パナソニックとソニーの推移を⾒れば、2000年の⾃社と2020年の⾃社を⽐較すると、それぞれパナソニックが2倍、ソニーは5倍ほどのCI(1ファミリー当たりの平均特許価値)向上が確認できます。 下図は私がかかわってきたD社の例です。D社の2000年と2019年を⽐較すると、PAI(ポートフォリオ全体の価値)は数十倍、PS(特許の数)が十数倍、CI(1ファミリー当たりの平均価値)は約3倍になっており、この20年間で特許の量と質を高めてきたことがわかります。会社がある信じられない事件で危機に瀕し特許出願・権利化について必要最小限に縮小したことも見事に表されており、結構精度が高いのかもしれません。 さらに分析することができます。下の左側の図は、先に見たCI(1ファミリー当たりの平均価値)値の推移を年毎に表したもの(先の図と同じ)ですが、下の右の図は、CI(1ファミリー当たりの平均価値)値を、その構成要素である、技術的価値(実線)と市場的価値(点線)に分解したものです。

2011年をピークにCI(1ファミリー当たりの平均価値)値が2015年まで下がったのは、技術的価値(実線)と市場的価値(点線)の両方が同様の動きですが、2015年を底にCI(1ファミリー当たりの平均価値)値が上昇しているのは、市場的価値(点線)が上がっているからであり、技術的価値(実線)は横ばいです。 ここにD社の特許出願・権利化の課題を見出すことができます。さらに、分野別に解析することにより、どの技術分野に課題があるのかを解析します。そして、競合との比較を加えることにより、競争状況を把握し、研究開発戦略、知財戦略の見直し等に生かすことになります。実は、現場の担当者は肌感覚としてはこの状況をとらえているのですが、多くの場合うまく説明できていません。現場では問題がとらえられているのに、戦略に生かされていないというもったいない状況があるときに、客観性のある、説得力の高い説明が可能になるでしょう。 |

著者萬秀憲 アーカイブ

December 2024

カテゴリー |

|

Copyright © よろず知財戦略コンサルティング All Rights Reserved.

|

サイトはWeeblyにより提供され、お名前.comにより管理されています

RSS Feed

RSS Feed