|

知財実務情報Lab. 専門家チームの田村良介弁理士(ライトハウス国際特許事務所)の「特許出願をするか否かの判断と、進歩性」では、「特許出願をするか否かの検討をする際に、有利な効果が高くないと判断されるだろうから、という理由で特許出願をあきらめるのは、もったいないですよ、というお話」が書かれています。同感です。

特に、特許第7091404号(発明の名称:紫式部ジャム)の紹介は、わかりやすい例ですね。 特許出願をするか否かの判断と、進歩性 https://chizai-jj-lab.com/2022/08/30/0830/

0 Comments

知的財産事件に携わる実務家を対象として、北海道大学大学院法学研究科が毎年開催されているサマーセミナー「最新の知的財産訴訟における実務的課題」、今年度は、著作権・不正競争・意匠・商標に関する課題を取り上げています。

今年は、北大での講義がオンライン(Zoom)でもライブ配信されています。 8月28日午後の藤野弁護士「企業内実務者のための商標法講義~応用的論点を中心に」、8月29日午前の田村教授「不正競争防止法・商標法関連事件におけるアンケート調査の意義」、と商標権、不正競争防止法に関する部分の講義を聴講しました。 藤野弁護士の話は、企業部内実務者であれば皆感じている「理想と現実のギャップ」、「Trademark thicket(商標の藪)」、ギャップを埋めるための選択肢、『形式的コンプライアンス・マインド』など共感しました。 田村先生の講義では、アンケート調査が役立つ場合、実施の際の留意点がよくわかりました。 2022年度 北海道大学サマーセミナー 最新の知的財産訴訟における実務的課題――著作権・不正競争・意匠・商標編―― https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/event/summer-seminer2022.html 開催日時 2022 年 8 月 28 日(日) 14:00 ~ 16:30 科目名 企業内実務者のための商標法講義~応用的論点を中心に 講師 藤野 忠(西早稲田総合法律事務所代表弁護士) 内 容 商標の出願・登録件数は近年増加傾向にあるが、その帰結として、事業者が新たな商標を採択する上での選択の幅が狭まり、クリアランスの負担を過度に生じさせる等、企業活動に好ましからざる影響を与えることも懸念される。そこで本講義では、近年の立法政策や審判決例、さらには仮想空間等、新たな領域での商標の使用に係る問題等にも触れつつ、商標の「使用」概念や権利行使制限規定の意義等を再確認することを通じて、登録主義を採用する我が国の商標法の下でのバランスの取れた商標保護の在り方について考えてみたい。 開催日時 2022 年 8 月 29 日(月) 10:00 ~ 12:30 科目名 不正競争防止法・商標法関連事件におけるアンケート調査の意義 講師 田村 善之(東京大学大学院法学政治学研究科教授) 内 容 不正競争防止法や商標法にかかる訴訟においては、周知性、著名性、類似性、混同のおそれ、普通名称化などの要件の立証のために、各種アンケート調査がしばしば用いられる。本講演では、裁判例におけるこれらの要件の実像を紹介するとともに、アンケート調査が役立つ場合を特定したうえて、実施の際の留意点を解説する。 知的財産事件に携わる実務家を対象として、北海道大学大学院法学研究科が毎年開催されているサマーセミナー「最新の知的財産訴訟における実務的課題」、今年度は、著作権・不正競争・意匠・商標に関する課題を取り上げています。

今年は、北大での講義がオンライン(Zoom)でもライブ配信されています。 8月27日午前の上野教授「著作物の類似性」、午後の田村教授「著作権の制限規定に関する近時の動向」、8月28日午前の上野教授「著作権法における行為主体論」、と著作権に関する部分の講義を聴講しました。 企業知財部時代は、著作権については、問題とならないよう社内教育・啓蒙に努めたえほか、模倣品対策として活用させてもらいました。法改正があるたびに社内で説明していましたが、個人的には統一的理解ができずいつもモヤモヤ感が残っていたように思います。 今回の上野先生の講義、田村先生の講義でその正体の一端が分かったような気になれました。 特に、8月28日午前の上野教授「著作権法における行為主体論」で、背景や争点が良くわかりましたので、音楽教室の講師や生徒の楽曲演奏が著作権使用料の徴収対象となるかが争われ、生徒による演奏について音楽教室が楽曲使用していると言えるか一審と二審の判断が分かれた訴訟の最高裁における弁論(9月29日)、その後の最高裁として判断を注目したいと思います。 2022年度 北海道大学サマーセミナー 最新の知的財産訴訟における実務的課題――著作権・不正競争・意匠・商標編―― https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/event/summer-seminer2022.html 開催日時 2022 年 8 月 27 日(土) 10:00 ~ 12:30 科目名 著作物の類似性 講師 上野 達弘(早稲田大学法学学術院教授) 内 容 著作物の類似性は、似てるか? 似てないか?という最も“分かりやすい”論点であるが、それは著作者の権利が及ぶ範囲を画する重要な理論的課題でもあり、さらに実務上も問題になることが多いテーマと言えよう。本講義では、著作物の類似性判断に関する幅広い裁判例を多数の資料と共に紹介しつつ、新たな議論の整理を試みる。 開催日時 2022 年 8 月 27 日(土) 14:00 ~ 16:30 科目名 著作権の制限規定に関する近時の動向 講師 田村 善之(東京大学大学院法学政治学研究科教授) 内 容 著作権の制限規定は、著作権を制限する一般条項を求める動きに対抗するかのように、2007 年以降、多数のものが新設されており、とりわけ 2018 年改正では、小一般条項とも呼ばれる相対的に包括的な複数の制限条項が新設されたが、残された課題も多い。本講演では、理論的に著作権が制限されるべき場合はどのような場合と考えられるのかというところから始めて、現行法の問題点を探るとともに、2019 年以降の法改正のなかから、写 り込み、教育関係、図書館関係など、代表的なものを取り上げて解説する。 開催日時 2022 年 8 月 28 日(日) 10:00 ~ 12:30 科目名 著作権法における行為主体論 講師 上野 達弘(早稲田大学法学学術院教授) 内 容 ある行為の主体は誰かという問題は、過去 20 年の著作権法学における最大の論点と言えるが、音楽教室事件に関する最高裁の判断が迫る現在、いわゆる「カラオケ法理」の命運を含め、この論点は大きな山場を迎えようとしている。本講義では、この問題に関する長年の議論をその背景に立ち返って探り、今後の展望を試みる。 別冊パテント第22号≪先行公開版≫『方法特許の消尽論 「モノ」から「コト」への産業構造変化を踏まえて』では、「モノ」から「コト」への産業構造の変化により「モノ」の売買に加え「コト」の提供により収益を上げるビジネスモデルが増加している中、『新たに開発された技術によって売上・利益を収受する者(サービス提供者)に利益が偏り(「コト」の提供により収益を上げる)、サービス提供手段の新たな技術開発を行う者(モノ開発製造業者)が利益をあげることができず技術開発(イノベーション)が機能しにくくなっている問題』への解決策のひとつとして、『方法特許の消尽論』による解決策を提案しています。

方法特許の消尽論 「モノ」から「コト」への産業構造変化を踏まえて https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/4011 第 4 次産業革命として AI・IoT 技術が進展し,産業構造が「モノ」から「コト」に急激に変化し,新たなサービスに向けた技術開発が従来にもまして活発化する中,サービスの提供に向けられた特許として,方法特許の効力をどのように考えるべきかという問題意識が生じている。 物の特許の実施品(方法特許の専用品)を譲渡した場合において,当該物を使用する方法特許が消尽するかという論点については,産業構造の変化を踏まえつつ,サービス提供手段に係る物の開発製造業者に開発成果に対する代償が還流される仕組み作りを行うべく,少なくとも一定の場合には方法特許について消尽を否定する解釈論を明確化することが望ましい。消尽しない方法特許発明の選別手法として,方法特許発明の使用態様(同時に 2 以上の複数拠点に対して方法の使用がされているか否か)を判断基準として採用するアプローチ(方法の使用態様基準アプローチ)を採用することが望ましい。 標準必須特許と消尽に関する調査研究 ~ネットワークやサービスに関する特許の 現状と課題について~ (消尽編) 令和4年3月 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2022_0501.pdf 知財管理, Vol. 72, No. 8, 2022の今更聞けないシリーズ:No.183「優越的地位の濫用及び下請法と知財契約」は、大企業と中小企業の間で不均衡が生じている、大企業とスタートアップの取引について優越的地位の濫用が疑われる、など、『知財契約における優越的地位の濫用や下請法違反の問題への対処は,いわば「国策」とされている状況にあります。』という問題意識から、『優越的地位の濫用や下請法規制の基本的な考え方を解説した上で,知財契約において問題となる優越的地位の濫用や下請法上の論点につき,その代表的なものを紹介』したものです。

参考になります。 今更聞けないシリーズ:No.183「優越的地位の濫用及び下請法と知財契約」 知財管理 Vol.72 No.8(第860号)(2022年8月) http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=5307de5dc7b35f1884dcad4b2b5ed213 優越的地位の濫用や下請法の規制強化は、不合理な取引内容を是正することを通じて適正な「分配」の実現を目指そうとするものであり、政府の最重要課題の一つとして位置付けられています。知財契約の条項が優越的地位の濫用や下請法違反に該当するかの判断にあたっては、その内容が著しく均衡を失するなど不合理なものであるか否かや、当事者間で十分な協議を経て定められたものであるか否か等が考慮されます。 (令和元年6月14日)製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書の公表について 令和元年6月14日 公正取引委員会 https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/jun/190614.html 知的財産取引に関するガイドライン 中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/chizai_guideline.html 「スタートアップとの事業連携に関する指針」を策定しました https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210329004/20210329004.html パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に関する公正取引委員会の取組 https://www.jftc.go.jp/partnership_package/index.html 知財管理, Vol. 72, No. 8, 2022の判例と実務シリーズ:No.532「特許権侵害と取締役の対第三者責任(大阪地方裁判所 令和3年9月28日判決令和元年(ワ)第5444号 損害賠償請求事件)」は、会社法429条1項(役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは,当該役員等は,これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う)に基づき,他社の特許権を侵害した会社の代表取締役及び取締役に対し,特許権者への損害賠償を命じた判決を分析した上で,企業実務への影響について検討しています。

今後の企業の対応についても触れており、『多くの企業が危惧する侵害リスク管理との関係について述べると,開発時におけるFTO調査と侵害警告時等における鑑定及びそれらの結果に基づく違法状態の回避,解消といった,一般的な侵害リスク対応の実務が定着していれば,通常,特許権侵害を理由に取締役が個人責任を負うことはなく,この判決を理由に実務の変更を検討するのは時期尚早と思われる。』などとしていて、参考になります。 (なお、本件は、控訴審(知財高裁令和3年(ネ)第10087号)における和解により終結しているようです。) 令和1(ワ)5444 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年9月28日 大阪地方裁判所 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/602/090602_hanrei.pdf 特許権侵害の不法行為により特許権者に損害を 与えた会社の役員個人に対し、会社法429条1項に 基づく損害賠償責任を認めた事例 https://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/202201news.pdf 判例解説 大阪地裁令和 3 年 9 月 2 8 日判決 (令和元年(ワ)第 5 4 4 4 号) http://www.koyo-patent.co.jp/koyotsushin/koyotsushin202204.pdf 判例と実務シリーズ(No. 532) 論文名 (No. 532) 特許権侵害と取締役の対第三者責任 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=2d6b3abdac3a7176e2361063e2432348 大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は、令和3年9月28日、他社の特許権を侵害した会社の取締役らに対し、会社法429条1項に基づき、侵害者である会社と同等の損害賠償責任を認める判決をした。この判決は、内閣の知的財産戦略本部の検討会で紹介されたことから多くの企業に注目され、また、動揺をもたらした。特に、専門家から非抵触の鑑定を得ながら、取締役が会社と同等の個人責任を問われた点は不安を生み、他方で、侵害者に対する新たな責任追及の手段を切り拓く判決とみる向きもある。しかし、この判決の判断枠組みは、取締役の対第三者責任の要件である任務懈怠や悪意重過失の把握において判例による会社法の解釈から乖離し、また、任務懈怠や悪意重過失のほか、因果関係にかかる認定判断にも欠落があると思われるため、判旨を一般化して実務の見直し等を検討するのは時期尚早と考えられる。 【裁判例】令和元年(ワ)第5444号 損害賠償請求事件 https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2022/13211.html 2021.09.28 「メディオン v. P1・P2・P3・P4」 大阪地裁令和元年(ワ)5444 https://www.tokkyoteki.com/2021/11/2021-09-28-r1-wa-5444.html オムロンは、多くの事業を展開していますので、「各事業を公平に評価するための最適な指標」とるして、ROIC(Return On Invested Capital:投下資本利益率)を活用した「ROIC経営」を行っていることで有名です。 ROIC経営は「ROIC逆ツリー展開」と「ポートフォリオマネジメント」から構成されており、「ROIC逆ツリー展開」では、ROICの要素を分解し部門のKPIレベルにまで掘り下げています。 こうすることで担当者の目標とROICの関連性が明らかになり、各自が目標達成に取り組むことがROICの向上につながっていくということが腑に落ちるため、自分事として捉えることができるようになっているメリットがあるようです。 また「ポートフォリオマネジメント」では、約60のユニットに事業を分解し、各事業の経済価値を評価する指標としてROICを活用しています。 現状、この「ROIC逆ツリー展開」には、知財・無形資産は含まれていません。この「ROIC逆ツリー展開」に知財・無形資産が入ってくるとどんな入り方をするのか、非常に興味深く、今後、「ROIC逆ツリー展開」に知財・無形資産が入ることを期待しています。 オムロン「統合レポート2021」 https://www.omron.com/jp/ja/integrated_report/ P29 ROIC逆ツリー展開(オムロン統合レポート2021から引用) マルチマルチクレーム制限が実務に及ぼす影響について典型例を挙げて検討した結果が、「マルチマルチクレーム制限が日本の審査実務および外国出願へ及ぼす影響と対応策」(知 財管理Vol. 72, No. 8, 2022) に掲載されています。

『マルチマルチクレーム制限への対策として「および/または」「~なる群から選ばれる少なくとも1つ」という書き方を利用することが考えられる。』とのことですが、審査でどういう対応がされるのか見守りたいと思います。 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=df4aa16a356b34d014af701c6dd9d878 マルチマルチクレーム制限の概要、特に実務上の注意点について解説した。また、マルチマルチクレーム制限が日本の審査実務に及ぼす影響について典型例を挙げて検討し、マルチマルチクレームが制限されても、審査対象となった請求項についての新規性および進歩性の判断へは原則影響はないが、記載要件(サポート要件、実施可能要件)、発明の単一性(第37条)およびシフト補正(第17条2第4項)の判断へは影響が有り得ることを示した。また、それへの対応策を提案した。さらに、マルチマルチクレーム制限が外国出願、特に欧州、中国、韓国、米国への特許出願へ及ぼす影響について検討し、マルチマルチクレームが許容されている欧州においてマルチマルチクレームを含まない特許出願を行った場合に想定されるリスクについて言及した。そして、それらを考慮したPCT出願および日本への基礎出願における(特許)請求の範囲および明細書の記載方法について提案した。 知財管理8月号(Vol. 72, No. 8, 2022) の「後出の特許による既存事業の差止めは許されるか──特殊パラメータ発明の新規性・ 進歩性・記載要件・先使用権の検討──」という神戸大学大学院法学研究科 前田健教授の論説は、「特許権は絶対的効力を有するから,独自に開発された技術に基づいて事業に着手した場合であっても,後から現れた他者の特許により,事業の継続が困難となる場合がある。現在の一部の裁判例の立場を前提とすると,既存事業が後出の特許により差し止められるリスクは相当程度ある。」という現状認識に基づき、一部の裁判例の立場は特許制度の趣旨に照らすならば好ましいことではないという立場から、「特許法の解釈論について更なる議論が進むことを期待している。」というものです。

説得力のある議論だと思います。 後出の特許による既存事業の差止めは許されるか http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=4e4098da156881d760bd102bed0daa53 特許権は絶対的効力を有するから、独自に開発された技術に基づいて事業に着手した場合であっても、後から現れた他者の特許により、事業の継続が困難となる場合がある。現在の一部の裁判例の立場を前提とすると、既存事業が後出の特許により差し止められるリスクは相当程度ある。しかし、特許権は、創作のインセンティブを付与するために必要な限度で与えられるべきものであって、既存の技術や独自開発された技術の利用が制約される事態は、必要最小限度にとどめなければならない。 以上によると、先使用権の要件たる発明の同一性は緩やかに認めるべきであり、新規性・進歩性は、「新規」でない技術が技術的範囲に含まれる場合には、原則として否定されるべきである。また、クレームに効果・機能を記載することによりサポート要件を潜脱することを防止すべきである。このように、 上記理念に沿うよう特許法解釈を行えば、前記リスクを抑えることができる。 人工知能(AI)を活用した知的財産分野のサービスが増えています。

日経新聞の記事「知財AI、企業の助っ人に 出願書類作成が「適法」認定」では、AI Samurai(AIサムライ)、Patentfield(パテントフィールド)、cotobox(コトボックス)、Toreru(トレル)、弁護士ドットコム、リーガルフォースなどが紹介されています。 AI Samurai(AIサムライ)、Patentfield(パテントフィールド)は、使用したことがあります。 使い勝手良いです。 知財AI、企業の助っ人に 出願書類作成が「適法」認定 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC122VC0S2A710C2000000/ AI Samurai https://aisamurai.co.jp/ Patentfield https://patentfield.com/ cotobox https://cotobox.com/ Toreru https://toreru.jp/ 弁護士ドットコム https://www.bengo4.com/ リーガルフォース https://legalforce-cloud.com/ 特許行政年次報告書2022年版の特許登録件数上位200社(2021年)の出願・審査関連情報から「一次審査における新規性充足率が高い上位50社」をピックアップしてみました。 1位 TVS REGZA株式会社 2位 日立建機株式会社 3位 株式会社大一商会 4位 東芝三菱電機産業システム株式会社 5位 浜松ホトニクス株式会社 でした。 ちなみに、2021年における一次審査における新規性充足率と特許査定率の相関をみたところ、相関係数0.45で正の相関があることが確認されました。特許取得の考え方としてチャレンジクレームを考える場合もありますが、一般的には一次審査における新規性充足率は高い方が好ましいことに異論はありません。 特許行政年次報告書2022年版 https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2022/index.html 経営・事業戦略に貢献する知財価値評価と効果的な活用法 技術情報協会(2021) 第2章 経営,事業に貢献する知的財産の価値評価の進め方 第4節 知的財産および知的財産活動の経営上の貢献度評価 https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2092.htm 特許行政年次報告書2022年版の特許登録件数上位200社(2021年)の出願・審査関連情報から「審査請求率が高い上位50社」をピックアップしてみました。 特許査定率、総合特許登録率と比べると重要下がりますが、無駄な出願をさけるという意味では、審査請求率は重要な指標になるでしょう。 1位 株式会社ニューギン 2位 ヤフー株式会社 3位 株式会社FUJI 4位 TVS REGZA株式会社 5位 株式会社大都技研マツダ株式会社 でした。 特許行政年次報告書2022年版 https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2022/index.html 経営・事業戦略に貢献する知財価値評価と効果的な活用法 技術情報協会(2021) 第2章 経営,事業に貢献する知的財産の価値評価の進め方 第4節 知的財産および知的財産活動の経営上の貢献度評価 https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2092.htm 2022年6月3日に開催された「PatentSight Summit 2022『経営の知となるIPコミュニケーション』」にて、株式会社LIXIL 知的財産統括部長 弁理士/AIPE認定 知的財産アナリストの片岡 将己氏が、同社における知財部門の役割と位置づけを話しました。

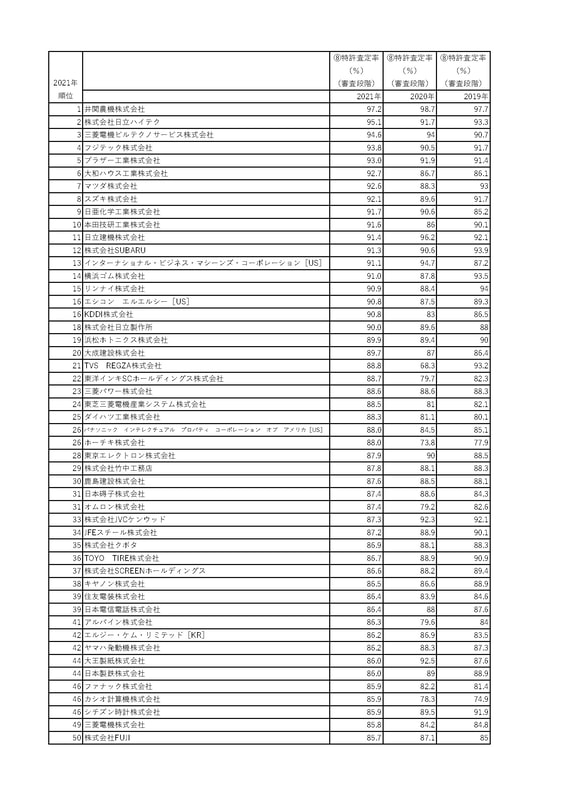

Page1 イノベーションとリスクマネジメントを支えるLIXILの知財部門 Page 2 「日本発の技術」と「グローバル発のデザイン」を融合した商品戦略 Page 3 知財部門の役割は「管理から戦略」へ Page 4 知財部門が「戦略組織」になるための進化のフェーズ 知財部門が製品企画の段階から事業戦略に参画 Page 5 事業部門・経営陣とのコミュニケーション施策 知財部門を戦略屋にする数々の施策 LIXILのグローバル事業戦略を支える「戦略組織」としての知財部門──新たな役割と進化の道筋とは︖PatentSight Summit 2022 レポート Vol.3 https://bizzine.jp/article/detail/7869 株式会社LIXILの知財活動(PATENTSIGHT SUMMIT 2022) https://yorozuipsc.com/blog/lixilpatentsight-summit-2022 特許行政年次報告書2022年版の特許登録件数上位200社(2021年)の出願・審査関連情報から「総合特許登録率が高い上位50社」をピックアップしてみました。(日本企業のみ) 総合特許登録率は、審査請求率×特許登録で表されます。ここでは、2021年の特許総合登録率を特許行政年次報告書のデータから簡易的に下記の式で計算しました。 総合特許登録率(2021年)=審査請求率(2018年)×特許登録率(2021年) 1位 マツダ株式会社 2位 フジテック株式会社 3位 KDDI株式会社 4位 TVS REGZA株式会社 5位 東芝三菱電機産業システム株式会社 でした。 3年連続8割以上が、マツダ株式会社、フジテック株式会社、KDDI株式会社、東芝三菱電機産業システム株式会社、三菱電機ビルテクノサービス株式会社、株式会社ニューギン、株式会社FUJI、大王製紙株式会社の8社でした。 出願した特許がすべて権利化される、というのも理想形のひとつでしょう。 特許行政年次報告書2022年版 https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2022/index.html 経営・事業戦略に貢献する知財価値評価と効果的な活用法 技術情報協会(2021) 第2章 経営,事業に貢献する知的財産の価値評価の進め方 第4節 知的財産および知的財産活動の経営上の貢献度評価 https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2092.htm 特許行政年次報告書2022年版の特許登録件数上位200社(2021年)の出願・審査関連情報から「グローバル出願率が高い上位50社」をピックアップしてみました。 1位 日本電信電話株式会社 2位 株式会社オートネットワーク技術研究所 3位 東京エレクトロン株式会社 4位 株式会社村田製作所 5位 オリンパス株式会社 でした。 3年連続8割以上が、株式会社オートネットワーク技術研究所、富士フイルム株式会社、株式会社ジャパンディスプレイ、ソニーグループ株式会社の4社でした。 特許行政年次報告書2022年版 https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2022/index.html 特許行政年次報告書2022年版の特許登録件数上位200社(2021年)の出願・審査関連情報から「特許査定率が高い上位50社」をピックアップしてみました。

1位は3年連続で井関農機株式会社ですが、2位は株式会社日立ハイテク、3位三菱電機ビルテクノサービス株式会社、4位フジテック株式会社、5位ブラザー工業株式会社でした。この5社と日立建機株式会社、株式会社SUBARUが3年連続で特許査定率90%を超えていました。 特許査定率が高いことは「知的財産活動の成果」であり、「高い技術力の証」と言えるでしょう。 特許行政年次報告書2022年版 https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2022/index.html 井関農機株式会社は、8月10日「分野別登録数及び特許査定率の公表について」をホームページに掲載、特許の日本における分野別登録数 「その他の特殊機械分野」で第 2 位、特許査定率が「全産業中」第 1 位であることをアナウンスしました。

特許査定率は、2021年97.2%で第1 位ですが、2020年98.7%、2019年97.7%で、3年連続第1位で、知的財産活動の成果は、「井関グループの高い技術力の証」として、ISEKIレポート2022にも記載されています。先端技術との融合が生み出す 新たな農業「スマート農業」関連特許出願件数も3位で、今後が期待されます。 分野別登録数及び特許査定率の公表について https://www.iseki.co.jp/cms/upload/pdf/news/co_20220810_2.pdf 特許庁ホームページにて「特許行政年次報告書 2022 年版」が掲載され、当社の分野別 登録数及び特許査定率が公表されましたのでお知らせいたします。 当社の日本における特許出願の分野別登録数の多さや高い特許査定率は、新しい技術の開発、投入、実用化に積極的に取り組んできた技術開発の証しです。今後も、知的財産を重視した事業活動に取り組んでまいります。 私たちの誇り 認められた確かな技術 https://www.iseki.co.jp/recruit/pride/ ISEKIレポート2022 https://www.iseki.co.jp/csr/pdf/iseki_repo_2022.pdf スマート農機の開発加速する井関農機、先端技術への挑戦の今とこれから 2022年02月09日 https://newswitch.jp/p/30791 先端技術との融合が生み出す 新たな農業「スマート農業」 https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/vol48/01_page2.html 「クボタ」「ヤンマー」「井関農機」が他をリード 知的財産報告書2020年 創立95周年記念版 https://www.iseki.co.jp/cms/upload/pdf/ir/intellectual_property/1585894701-207416.pdf 井関農機(株)における知的財産権取得への取組について https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010923041.pdf 別冊パテント第27号に掲載の「内在特性と新規性 ―免疫関連分野の発明を題材にして―」が2022年 08月 02日から先行公開されています。

「一般に,発明 A の有する構成 P(内在特性)が公知の刊行物に記載された引用発明 B には具体的に開示されていないが,発明 B にその構成 P が内在し,その構成を必然的に有している場合,発明 A と発明 B とは内在的に同一であり,その他の構成に相違する点がなければ,発明 A の新規性は否定される。これを原則とし,これに沿った裁判例は多数存在する(1)。一方,当該内在特性について発明 B に記載がなく,出願当時,当業者が認識することができなかったことで,追試実験データを参酌することなく新規性を肯定する裁判例(2)も少なからず存在する。また,用途発明の場合に,物の構成が同一でも用途としての効果に相違があれば新規性を肯定するのか否かなどの問題(3)もあり,内在特性が関係する新規性の判断については,従前から種々の学説や見解が示されてきているが,いまだ明解な判断基準が確立されているとはいえない。」 悩ましい問題です。 内在特性と新規性 ―免疫関連分野の発明を題材にして― 弁理士 細田 芳徳 https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/4007 要 約 内在特性を備えた物の新規性や当該内在特性により導かれる用途発明の新規性は,化学・バイオ分野に特有な問題であり,なかでも当業者にとって認識困難な内在特性に対する扱いには,従来から種々の立場の解釈があり,見解も分かれやすい。すなわち,内在特性について出願後に追試実験データを参酌して判断することの可否や,例えば,美白化粧料が公知の場合に,同じ成分からなるシワ抑制用化粧料の発明に新規性を肯定することの是非は,議論の多いところである。今回,技術的に未解明な要素が比較的多い免疫関連分野の発明に関する最近の裁判例(IL-17 産生の阻害事件,IL-2 改変体事件,及びワクチン組成物事件)を例にして,特に,用途発明に焦点をあてて,これらの問題点を検討した。本稿では,従前からの見解と対比検討をしながら,多少異なる視点から,新規性についての見解の提示を試みた。 目 次 1.はじめに 2.問題の所在 3.免疫関連分野の最近の裁判例の概要 (1)IL-17 産生の阻害事件〔平成 30 年(行ケ)第 10036 号〕 (1-1)事件の概要 (1-2)考察 (2)IL-2 改変体事件〔令和元年(行ケ)第 10076 号〕 (2-1)事件の概要 (2-2)考察 (3)ワクチン組成物事件〔平成 28 年(行ケ)第 10107 号〕 (3-1)事件の概要 (3-2)考察 (4)小括 4.検討 (1)内在特性と新規性 (1-1)多様な内在特性 (1-2)内在特性が問題となる物 (1-3)内在特性と用途発明 (2)新規性の趣旨と新規性判断 (2-1)本稿での立場 (2-2)従前からの見解との対比 5.おわりに 8月4日にライブ配信された(第105回)知財実務オンライン:「明細書・意見書を書く人が絶対に読むべき書籍7選」(ゲスト:知財実務情報Lab.管理人 / ソナーレ特許事務所パートナー / 弁理士・技術士 高橋 政治)(約1時間47分)を視聴しました。

https://www.youtube.com/watch?v=hl7PR8H-rH8 18:28 1冊目これを読まなきゃ始まらない分厚い本「特許・実用新案 審査基準」 35:11 2冊目無料は信じ難い。文章の書き方はこれだけで概ねOK「特許ライティングマニュアル」 54:07 3冊目発明の把握からクレーム作成までをまとめた良書。初中級向け「特許明細書のクレーム作成マニュアル」 1:04:40 4冊目外国出願を考慮した明細書の書き方を学ぶ名著。中上級者向け「日米欧中に対応した特許出願戦略と審査対応実務」 1:11:26 オマケ 惜しくも7選に入れれなかった書籍紹介 1:25:38 5冊目化学・バイオ系なら必須、最高の一冊。しかし・・・「化学・バイオ特許の出願戦略」 1:33:01 6冊目「20年も早く生まれてしまった天才」のような本「広くて強い特許明細書の書き方」 1:39:41 7冊目最後に・・・・「進歩性欠如の拒絶理由通知への対応ノウハウ」 ということです。 1冊目に「審査基準」が出てきたのはびっくりしましたが、そうかもしれません。 今更聞けないシリーズ(No. 145) 新規性判断の基礎 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=85f9a249aa08095285d12536417495f5 「そーとく日記」の2022年08月10日『外縁説という迷宮(「新規性を考える」髙部眞規子先生,パテント 2022, 7月号について)』、及び、2022年07月27日『第103回知財実務オンライン「数値限定発明の憂鬱」(野中啓孝先生)について』は、大変興味深い議論。

日本では、知財高裁がプロパテントの最先端となっていますが、行き過ぎではないかという議論が増えてきているように感じています。 感覚的に言うと、実務家の肌感覚に加え、野中孝弁護士が公然と主張、「そーとく日記」、神戸大学の前田健教授らが理論的に支えている構図のように見えます。 実務家は、知財高裁の考え方を探り、その中で最適解を探そうとしますので、それが正しいかどうかの議論は、通常は避けます。あまりに行き過ぎると声を上げるパターンになりますが、そういう状況に近くなってきているように感じます。 2022年08月10日『外縁説という迷宮(「新規性を考える」髙部眞規子先生,パテント 2022, 7月号について)』 http://thinkpat.seesaa.net/article/490439761.html 2022年07月27日『第103回知財実務オンライン「数値限定発明の憂鬱」(野中啓孝先生)について』 http://thinkpat.seesaa.net/article/490002665.html 対象物を新着眼の特性で特定したクレームの特許性 : 発見かそれとも発明か? : 機能的に表現された抗体の発明のサポート要件及び進歩性要件を題材として : 知財高判令和元年10月30日平成31年(ネ)第10014号〔PCSK9に対する抗原結合タンパク質〕 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000003kernel_81012050 |

著者萬秀憲 アーカイブ

December 2024

カテゴリー |

|

Copyright © よろず知財戦略コンサルティング All Rights Reserved.

|

サイトはWeeblyにより提供され、お名前.comにより管理されています

RSS Feed

RSS Feed