|

1月11日、日本取締役協会は、コーポレートガバナンスを用いて中長期的に健全な成長を遂げている企業を応援する企業表彰「コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー」の2023年度受賞企業/受賞者を決定、Grand Prize Company(大賞)に荏原製作所が選出されました。

審査委員 伊藤邦雄氏(一橋大学名誉教授)は、Grand Prize Companyに選出された荏原製作所について、『監督の機能不全を機に、すぐに「守り」のガバナンス改革に着手。早くから独立社外取締役を入れ、指名委員会等設置会社に移行。その後に「攻め」のガバナンスに重点を移動。ROIC経営を導入し、知財ROIC、生産ROICにも発展させている。そのプロセスはまさに「Governance (to) Value」そのもの。経営もガバナンスも経営者の「ハンズオン」による実行力が成果を生んだ象徴的事例。』と述べています。 コーポレートガバナンス報告書では、経営戦略・経営計画の項で、「締役会主導により、中長期の経営方針(「E-Vision 2030」、「E-Plan2025」)を策定し、執行部門はこれを推進しています。また、その遂行状況の健全性、公正妥当性及び効率性について取締役会で監視・検証しています。」「当社の「ROIC 経営」においては、管理すべき事業単位毎に WACC(ハードル・レート)を設定し、各事業単位で ROIC・WACC スプレッドの最大化を目指した施策を展開しています。ROIC ツリーにより、事業単位で管理し易い指標にまで分解し、それらを各担当者レベルの評価指標として位置付けると共に、プロセス KPI として進捗を月次でモニタリングしています。」としています。 伊藤邦雄氏(一橋大学名誉教授)が言及している「知財ROIC」に注目して、荏原製作所の統合報告書を見てみました。 2023年の統合報告書によると、知財活動においては、知財版ROIC(Return on Invested Capital)の取り組みに重点を置いていることがわかります。このアプローチは、知的財産活動の効率をモニタリングし、事業収益への貢献度を高めることに焦点を当てています。具体的には、知的財産活動における投資(費用や人的工数)と、その活動による成果(主に知財ポートフォリオ管理、リスク管理、分析提言活動、契約)を評価指標として使用しています。これにより、事業収益への貢献度を示し、知的財産活動を効率化し、収益向上に寄与していく方針を明確にしています。 また、「E-Plan2025非財務目標とKPI」の項目のところには、2025年の成果目標(アウトカム)として、「情報分析発信・提言活動の高度化と通常業務への組み込み」が挙げられ、KPIとして「経営/事業判断等に資する知財/非知財情報の分析提言数」を設定、2025/12目標として「 20件/年の分析提言(報告先で高評価のものに限る)」が掲げられています。 知財活動の成果を具体的に数値化することで、経営や事業判断における情報の分析と提案の重要性を強調しており、この指標は、組織全体における知的財産の活用度や、その影響力を可視化し、戦略的な知財管理を促進するために設定されているものと思われます。知的財産活動の成果を数値化することで、効果的な経営判断や事業戦略の策定を支援することが目的でしょう。 コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー®2023 受賞企業発表 2024年1月11日 https://www.jacd.jp/news/cgoy/240111_2024-1.html コーポレートガバナンス大賞に荏原製作所 表彰式は29日 2024/1/11 https://www.sankei.com/article/20240111-MZFFKKHAX5L7ZNBQDMWMQ6JWAY/ 荏原製作所 コーポレートガバナンス報告書 2023/11/16 https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20231113587917/ ① 研究開発・知的財産戦略荏原グループのもつ多くの技術を束ね、組み合わせて新たな価値創造を図るために、CTO(Chief Technology Officer’s)オフィスを設立しました。CTOオフィスは各カンパニーの技術責任者に加えてマーケティングの責任者をメンバーとし、それぞれの有する技術や変化する市場・社会情勢について議論し理解することで、互いに触発し合い、新たなビジネスの機会を積極的に模索していきます。 また、今期から、「研究開発戦略策定委員会」を設け、2030年以降を見据えた中長期の技術開発戦略シナリオ及びアクションプランの策定を進めています。 CTOオフィスでは、そのシナリオとアクションプランについて、市場適合性や技術的拡張性等について十分に検討した上で技術開発計画を定め、経営会議の承認を経て実行に移します。 また、CTO管下のコーポレート研究開発部門、知的財産部門では、中長期の技術開発計画の実行と並行して、既存事業における重点製品の競争優位性を高めるために、事業部門と連携して、コア技術の強化や製品ごとの市場動向・技術動向を踏まえた研究開発および出願権利化活動に取り組んでいます。 さらに、荏原グループ技術元素表*1に基づく技術、人材の活用を促進するため、対面市場別5カンパニーへの組織変更に即して元素表を更新し、更なる競争力強化に繋げるための具体的な取組みを進めています。そして、このような活動を着実に実行していくために、研究開発、知的財産に係る人材の国・地域をまたぐグローバルなローテーションや、社外の教育講座への参加推進等、戦略的な活動を担える人材の育成を推進しています。 *1荏原グループ技術元素表 :当社が作成した荏原グループが保有する技術および技術人材のマップ 荏原グループ統合報告書 2023 https://www.ebara.co.jp/ir/library/annual-report/index.html 知的財産としては、製品別知財戦略の展開や知財プロアクティブ活動(IPランドスケープ)の活発化等を行っていますが、知的財産活動は最終的には、事業収益にどれだけ貢献できているかが重要と考えており、知的財産活動が事業収益に貢献できるよう効率的に行われているかをモニタリングするための取り組みを進めています。 知的財産活動への投資(手数料等の費用や人的な工数等)と、知的財産活動による成果(主として、知財ポートフォリオ管理、知財リスク管理、分析提言活動、知財契約)とを分母分子とする知財版ROICといえる評価指標を構築する取り組みです。 知的財産活動による成果については事業収益との関連性を考慮して、知的財産活動の事業収益への貢献度合を示せるよう検討を進めています。この取り組みにより、今後の知的財産活動をより効率的なものとして、事業収益の更なる向上に貢献していきます。 知財管理 2022年8月号P.897 荏原製作所の研究開発と知的財産活動 https://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji2208.html 日本企業と欧米企業にある「20年の差」 荏原製作所のDX 24/2/2023 https://yorozuipsc.com/blog/20-dx 荏原製作所の技術人材の見える化 16/10/2022 https://yorozuipsc.com/blog/2216414 荏原製作所における知財価値評価とその活用 26/7/2022 https://yorozuipsc.com/blog/8444205 Ebara Corporation's Intellectual Property ROIC On January 11th, the Japan Directors Association decided on the winners of the "Corporate Governance of the Year" award for 2023, which supports companies achieving sustainable growth in the medium to long term using corporate governance. Ebara Corporation was selected as the Grand Prize Company. Mr. Kunio Ito, a member of the selection committee and an Honorary Professor at Hitotsubashi University, commented on Ebara Corporation's selection: "In response to a dysfunction in supervision, Ebara Corporation immediately started a 'defensive' governance reform. They quickly incorporated independent external directors and transitioned to a company with a nominating committee. They then shifted their focus to 'offensive' governance, implementing ROIC management and further developing it into Intellectual Property ROIC and Production ROIC. Their process epitomizes 'Governance (to) Value'. Both management and governance have shown symbolic results from the hands-on execution by the management." In their corporate governance report, under the section on management strategy and planning, it states: "Led by the board of directors, we have developed medium to long-term management policies ('E-Vision 2030', 'E-Plan 2025'), and our executive departments are promoting these. We also monitor and verify the soundness, fairness, and efficiency of their implementation by the board of directors." "In our 'ROIC Management', we set a WACC (hurdle rate) for each business unit to be managed, and each unit strives to maximize the ROIC-WACC spread. The ROIC tree breaks down into indicators that are manageable at the business unit level, which are then positioned as evaluation indicators at each responsible person's level and monitored monthly as process KPIs." Focusing on the "Intellectual Property ROIC" mentioned by Mr. Kunio Ito, the Ebara Corporation's integrated report was examined. According to the 2023 report, in intellectual property activities, there is a focus on Intellectual Property ROIC (Return on Invested Capital) initiatives. This approach focuses on monitoring the efficiency of intellectual property activities and increasing their contribution to business profits. Specifically, investments (costs and human hours) in intellectual property activities and their results (mainly intellectual property portfolio management, risk management, analytical recommendations, contracts) are used as evaluation indicators. This demonstrates the contribution of these activities to business profits, clarifies policies for increasing revenue through efficient intellectual property activities. Additionally, in the "E-Plan 2025 Non-Financial Goals and KPIs" section, the outcome target for 2025 is "advanced analysis, dissemination, and integration of proposals into regular business activities," with a KPI of "number of intellectual property/non-intellectual property information analysis and recommendations contributing to management/business decisions," and a December 2025 target of "20 high-rated analytical recommendations per year." By quantifying the results of intellectual property activities, the importance of information analysis and proposals in management and business decisions is emphasized. This indicator is set to visualize the degree of utilization and impact of intellectual property throughout the organization and to promote strategic intellectual property management. The goal is to support effective management decisions and business strategy formulation by quantifying the results of intellectual property activities.

0 Comments

Paragraph. 編集するにはここをクリック.1月15日 初心忘るべからず(15)審決取消訴訟(当事者系)

当事者系審決取消訴訟で印象深いのは下記でした。 平成17年(行ケ)第10846号 審決取消請求事件(生理用ナプキン事件) https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/033547_hanrei.pdf 被告は,名称を「生理用ナプキン」とする考案につき平成4年8月5日実用新案登録を出願し,平成11年12月3日に設定登録されました。原告は,平成17年1月28日,本件実用新案登録につき無効審判を請求しました(無効2005-80029号事件)。その審理中に訂正請求があり,平成17年11月10日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決がありました。原告がその取消しを求めた事案です。 判決は、進歩性が否定されるべきものとして審決を取り消しました。 進歩性のハードルが高かった時代の裁判所の判断ですが、進歩性のハードルが低くなった現在の基準から言えば、権利が維持されていたかもしれません。 いくつかこの判決に対するコメントが出されています。 1.弁理士会関西会ホームページ 被告の阻害要因の主張に対して,裁判所は,上述のように「新しい材料」等を使用しないという引用考案1の目的に反するような引用例1と2の組合せについて,考案にかかる生理用ナプキンの目的をより一般的にとらえた上で,共通の課題・作用効果があると判断した。しかしながら,個別の考案・発明の特徴的な構成とそれに基づく特有の効果を鑑みることなく,判決のように課題・作用効果を拡張してしまうと,先行技術の組合せの許容度が著しく緩和され,およそ阻害要因というものが認められなくなり,権利者に不当な制限を課するおそれがある。よって,かかる課題・作用効果を一般的なものにまで過度に拡大解釈するのは慎むべきであると考える。 平成18年9月20日 知的財産高等裁判所 平成17年(行ケ)第10846号- 審決取消請求事件 - https://www.kjpaa.jp/research/9108.html 2.特技懇 244号 シリーズ判決紹介- 平成18年度第2四半期の判決から - 所感:進歩性を肯定したY審決が取り消された事例である。本事例においては、審決が、使用時において形成される引用考案1の「隆起」と、使用前からすでに形成されている引用考案2の「上部吸収材」とは、「中高部」とはいっても、その技術的意義は異なり置換容易ではないとしたのに対し、判決は、これを置換容易と判断した。しかし、判決は、「中高部」が形成される時点において、引用考案1と引用考案2とに相違があることを認めながら、この相違が意味するところについて詳しく言及することなく、技術分野が同一であること、「中高部」を形成するという構造が共通し、課題、作用効果が共通することをもって、引用考案1と引用考案2との組み合わせに動機付けがあると判断しており、審決が、両者の「中高部」の技術的意義は異なる(形成される時点が異なる)とした点が誤りであることを具体的に説明してはいないように思われる。 また、引用考案1では、使用前に「隆起1 4」すなわち「中高部」が形成されていなくても、使用時に「中高部」が形成される構造のものであるから、引用考案2のように使用前から「中高部」を設けておく必要性は全くないとも考えられ、そうであれば、引用考案1の「隆起1 4」に替えて,引用考案2の「上部吸収材」を設けることなど、当業者は発想すらしないともいえるのではないかとの素朴な疑問も湧いてくる。・・・ 特技懇 244号 シリーズ判決紹介- 平成18年度第2四半期の判決から - http://www.tokugikon.jp/gikonshi/244hanketu.pdf 拒絶理由通知への備えと対策ノウハウ〜広い権利範囲を有利に確実に権利化する技術〜 【WEB受講(Zoomセミナー)】2024/1/26(⾦)10:00〜16:00 https://www.thplan.com/seminar/67087/ TH企画セミナーセンター 【オンライン】拒絶理由通知対応の実務と勘どころ2024年2月6日(火)13:00~17:00 https://form.bri.or.jp/public/seminar/view/61405 一般社団法人企業研究会セミナー事業グループ Don't Forget Your Beginner's Spirit (15) Revocation Actions against Inter Partes Trial Decisions An impressive case to me regarding party-based revocation actions against inter partes trial decisions, especially those involving cancellation of decision actions, was the following: In Heisei 17 (2005), Case No. 10846, Decision Cancellation Request Case (Sanitary Napkin Case), The defendant had filed a utility model application for an invention entitled "Sanitary Napkin" on August 5, 1992, which was subsequently registered on December 3, 1999. On January 28, 2005, the plaintiff filed a petition for invalidation of this utility model registration (Case No. Invalid 2005-80029). During the proceedings, a request for correction was filed. On November 10, 2005, a decision was issued stating "Correction is allowed. The application for this trial is invalid. In this lawsuit, the plaintiff seeks to have this decision reversed. The decision ultimately reversed the initial decision and concluded that the invention lacked inventive step. This court decision was issued at a time when the standard for determining inventive step was high. However, under current standards, where the bar for inventive step is lower, the rights may have been upheld. Several comments have been made regarding this judgment. 1.Patent Attorney Association Kansai Branch Website In response to the defendant's assertion of inhibitory factors, the court, as mentioned above, interpreted the purpose of the cited invention 1 as not using "new materials" or the like. It judged that the combination of cited examples 1 and 2, which contradicts this purpose, shares a common issue and effect after considering the purpose of the sanitary napkin in the invention more generally. However, if the issue and effect are extended as in the judgment without considering the characteristic structure of each individual invention and the unique effects based on it, the threshold for combining prior art may be significantly lowered. This could make it virtually impossible to recognize inhibitory factors and impose undue restrictions on the rights holder. Therefore, it is advisable to be cautious in overly broadening the interpretation of such issues and effects to a general level. September 20, 2006, Intellectual Property High Court, 2005 (Gyo-Ke) No. 10846 - Decision Revocation Request Case - https://www.kjpaa.jp/research/9108.html 2.Tokugikon, Issue 244, Series Judgment Introduction - Judgments from the Second Quarter of Fiscal Year 2006 - Opinion: This is a case where a decision affirming inventiveness was revoked. In this case, the decision acknowledged that the "protrusion" formed during use in cited invention 1 and the "upper absorbent material" already formed before use in cited invention 2, even if they are both referred to as "middle-high parts," have different technical significance and are not easily substitutable. However, the judgment deemed them easily substitutable. Despite acknowledging the differences between cited invention 1 and 2 at the time the "middle-high part" is formed, the judgment did not specifically explain why the decision's point that their technical significance differs (formed at different times) was erroneous. It determined that there was motivation to combine the two inventions based on their being in the same technical field, having a common structure that forms the "middle-high part," and sharing common issues and effects. Furthermore, it could be considered that there is no need to provide a "middle-high part" from before use, as in cited invention 2, since cited invention 1 can form a "middle-high part" during use even if it does not have a "protrusion 1 4," i.e., a "middle-high part," formed beforehand. If so, one might wonder if it is even conceivable for a person skilled in the art to think of replacing the "protrusion 1 4" of cited invention 1 with the "upper absorbent material" of cited invention 2. ... Special Technology Group, Issue 244, Series Judgment Introduction - Judgments from the Second Quarter of Fiscal Year 2006 - http://www.tokugikon.jp/gikonshi/244hanketu.pdf 下記の二つの審決取消訴訟(査定系)は印象深いものでした。

平成18年(行ケ)第10053号 審決取消請求事件(ティッシュペーパー収納箱事件)と、平成24年(行ケ)第10165号審決取消請求事件(ティシュペーパー製品事件)です。 特許庁の統計によれば、審決取消訴訟(査定系)での原告勝訴(=審決の取消)の割合は2割前後という状況です。そうした厳しい状況の中で、原告勝訴で重要な発明を権利化できたケースでした。 他社を牽制できただけでなく、いろいろな学びがあり社内の研修にも活用しました。 平成18年(行ケ)第10053号 審決取消請求事件 判決 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/572/033572_hanrei.pdf 平成24年(行ケ)第10165号審決取消請求事件 判決 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/041/083041_hanrei.pdf 拒絶理由通知への備えと対策ノウハウ〜広い権利範囲を有利に確実に権利化する技術〜 【WEB受講(Zoomセミナー)】2024/1/26(⾦)10:00〜16:00 https://www.thplan.com/seminar/67087/ TH企画セミナーセンター 【オンライン】拒絶理由通知対応の実務と勘どころ2024年2月6日(火)13:00~17:00 https://form.bri.or.jp/public/seminar/view/61405 一般社団法人企業研究会セミナー事業グループ Don't Forget Your Beginner's Spirit (14) Revocation Actions against Ex-parte Appeal Decisions The following two patent revocation actions against ex-parte appeal decisions were impressive to me. Case No. Heisei 18 (Gyo-Ke) No. 10053, Request for Revocation of Decision (Tissue Paper Storage Box Case). Case No. Heisei 24 (Gyo-Ke) No. 10165, Request for Revocation of Decision (Tissue Paper Product Case). According to the statistics of the Patent Office, the success rate for plaintiffs (i.e., revocation of decision) in court decisions on revocation actions against ex-parte appeal decisions is approximately 20%. In this challenging environment, these cases stood out as instances where we prevailed and secured rights to significant inventions. Not only were we able to restrain other companies, but we also gained various insights that we have used for internal training. 三井住友DSアセットマネジメントは、1月10日、日経平均が7万円に到達する3つのシナリオを示した『実は恐ろしい「日経平均7万円シナリオ」』を公表しました。

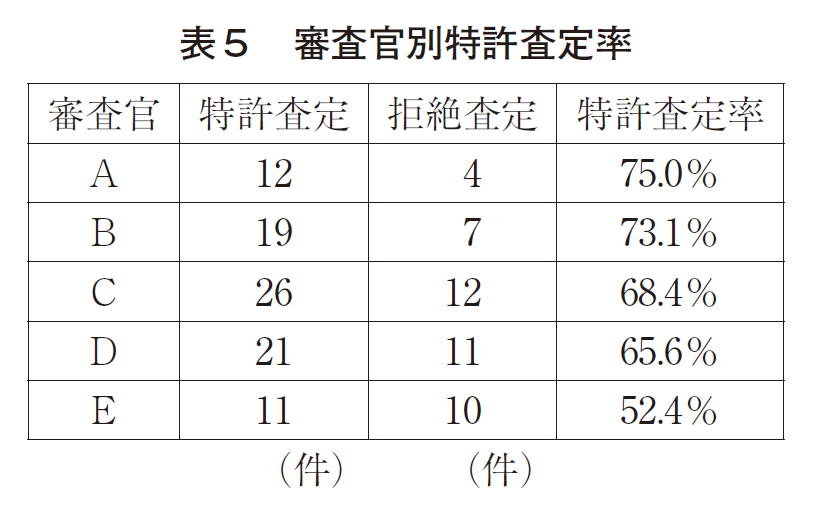

シナリオA︓「デフレ脱却」で9年後に日経平均7万円を達成 シナリオB︓「ROE上昇」で日経平均は6年後に7万円突破 シナリオC︓ 2年で7万円達成の「夢?のシナリオ」 『日本のデフレ脱却が本格化すると、名目GDPの成長を通じて企業利益が増加するため、日本の株価は長期的に右肩上がりのトレンドを描く可能性が高まります。こうした日本の構造変化に企業の資本効率の改善が加わると、 PBRの上昇を通じて意外と早いタイミングで日経平均は7万円に到達する可能性が出てきます。』 「デフレ脱却」という構造変化、株主重視の経営による「資本効率の改善」や「株主資本利益率(ROE)の上昇」による、株価の長期的右肩上がりを期待したいですね。 実は恐ろしい「日経平均7万円シナリオ」 2024年1月10日 https://www.smd-am.co.jp/market/daily/focus/2024/focus240110gl/ Three Scenarios for Nikkei Average Reaching 70,000 Yen Mitsui Sumitomo DS Asset Management released the document "The Actually Frightening 'Nikkei Average 70,000 Yen Scenario'" on January 10th, which presents three scenarios in which the Nikkei average reaches 70,000 yen. Scenario A: Nikkei average reaches 70,000 yen in 9 years with 'Escape from Deflation'. Scenario B: Nikkei average reaches 70,000 yen in 6 years with 'Increase in ROE'. Scenario C: 'Dream? Scenario' reaches 70,000 yen in 2 years "As Japan's escape from deflation becomes more concrete, corporate profits are rising through nominal GDP growth, which is likely to lead to a long-term uptrend in Japanese stock prices. If such structural changes in Japan are combined with improvements in corporate capital efficiency, the Nikkei average could reach 70,000 yen earlier than expected through an increase in PBR." We look forward to a long-term upward trend in stock prices due to structural changes such as the "escape from deflation" and improvements in "capital efficiency" and "return on equity (ROE)" due to shareholder-oriented management. The Actually Frightening 'Nikkei Average 70,000 Yen Scenario' January 10, 2024 https://www.smd-am.co.jp/market/daily/focus/2024/focus240110gl/ 同じ分野の審査でも、審査官による判断の差(判断のバラツキ)が多かったため、現役時代には、関係する分野の審査官のデータを蓄積し、特許庁との意見交換会で、「審査官による判断の差(判断のバラツキ)、何とかなりませんか?」とせまった記憶があります。(その時のデータは(1)にあり)

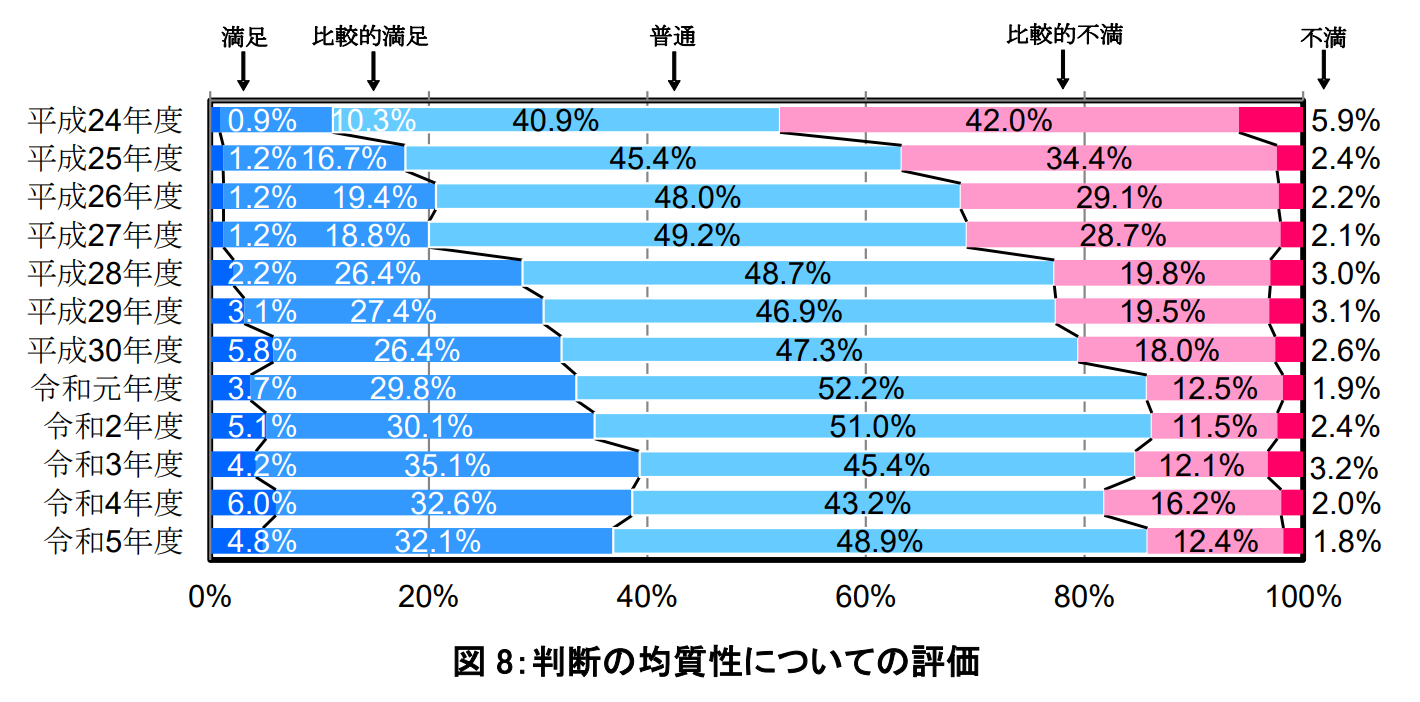

その後、特許庁は、2014年(平成26年)3月には品質ポリシーを策定し、同年4月からは調整課に「品質管理官」ポストを新設して100名弱の者を任命するなど、特許審査の質の向上に積極的に取り組んできており、その成果は着実にあがっているようです。 令和5年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書(令和5年10月)の「図8:判断の均質性についての評価」(P8)によれば、平成24年度には不満5.9%,やや不満42.0%だったのが、令和5年度には不満1.8%,やや不満12.4%まで減っています。(2) (1)特許の質への取組みとその客観的指標の活用の可能性に関する一考察 特許第1委員会第1小委員会 「知財管理」誌61巻(2011年) 9号 1325頁 https://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/61/9_1325.html (2) 令和 5 年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書 令和5年10月特許庁 https://www.jpo.go.jp/resources/report/user/document/2023-tokkyo/2023-tokkyo.pdf Don't Forget Your Beginner's Spirit (13) Variability in Examiners' Decisions Even in the examination of the same field, there was a significant variability in the decisions made by different examiners. During my active years, I accumulated data on examiners in the relevant fields and, during meetings with the Patent Office, I remember pressing the issue, 'Can't something be done about this variability in examiners' decisions?' The data from that time can be found in (1). Subsequently, the Patent Office has been actively working to improve the quality of patent examinations. In March 2014, they established a quality policy, and from April of the same year, they created the 'Quality Management Officer' position within the Adjustment Division, appointing nearly 100 individuals to these roles. It seems that these efforts are steadily yielding results. According to the 'Figure 8: Evaluation of Decision Homogeneity' in the User Satisfaction Survey Report on the Quality of Patent Examinations for Fiscal Year Reiwa 5 (October Reiwa 5), dissatisfaction, which was at 5.9% and somewhat dissatisfaction at 42.0% in Fiscal Year Heisei 24, had decreased to 1.8% and 12.4%, respectively, by Reiwa 5 Year. (2) (1) A Consideration on the Efforts for Quality of Patents and the Possibility of Using Objective Indicators Patent First Committee, Sub-Committee 1, 'Intellectual Property Management' Magazine, Volume 61 (2011) Issue 9, Page 1325 https://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/61/9_1325.html (2) User Evaluation Survey Report on the Quality of Patent Examinations for Fiscal Year Reiwa 5, October Reiwa 5, Patent Office https://www.jpo.go.jp/resources/report/user/document/2023-tokkyo/2023-tokkyo.pdf 第172回知財実務オンライン:「内閣府知財事務局の活動内容および大学知財ガバナンスガイドラインの紹介」をアーカイブ動画(約1時間33分)で視聴しました。

内閣府知財事務局では、特許庁から出向されている山本英一参事官から、4つのグループで活動が行われていること、特許庁からの出向者、企業からの出向者が結構多いことなども交えて、主として知的財産推進計画2023の説明の中で内閣府知財事務局の活動内容を紹介しています。 大学知財ガバナンスガイドラインについては、日立製作所 知的財産本部 知財戦略企画部 で、日立製作所全体の知財戦略立案業務に従事されていた永井立紀参事官補佐から、詳細な説明がされました。個人的には、この大学知財ガバナンスガイドラインは、求めるレベルが非常に高く対応できる大学が少ないだろうと思っていました。作成された方々から見ても同じような感じを持ちながら、東大がやっているので、旧帝大はできるだろうという感覚なんだと感じました。 (第172回)知財実務オンライン:「内閣府知財事務局の活動内容および大学知財ガバナンスガイドラインの紹介」(ゲスト:内閣府 知的財産戦略推進事務局 参事官 山本 英一/参事官補佐 永井 立紀) https://www.youtube.com/watch?v=end8eDyuKd0 日立の社会イノベーション事業を支える知財活動 水本 大介、永井 立紀 https://www.hitachihyoron.com/jp/archive/2010s/2019/02/pdf/HY02A01.pdf Intellectual Property Practice Online: 'Activities of the Cabinet Office Intellectual Property Office and University Intellectual Property Governance Guidelines' I watched the 172nd Intellectual Property Practice Online: 'Introduction to the Activities of the Cabinet Office Intellectual Property Office and University Intellectual Property Governance Guidelines' as an archived video (about 1 hour and 33 minutes). In the Cabinet Office Intellectual Property Office, Mr. Eiichi Yamamoto, an advisor seconded from the Patent Office, introduced the activities of the office, mentioning that the work is carried out in four groups, and that there are quite a few secondees from the Patent Office and private companies, mainly in the context of explaining the Intellectual Property Promotion Plan 2023. Regarding the University Intellectual Property Governance Guidelines, a detailed explanation was given by Mr. Tatsuki Nagai, an assistant advisor at Hitachi Ltd.'s Intellectual Property Division, Intellectual Property Strategy Planning Department, who was engaged in planning the overall intellectual property strategy for Hitachi Ltd. Personally, I thought that these University Intellectual Property Governance Guidelines set a very high standard and that few universities would be able to meet them. Even from the perspective of those who created the guidelines, there seems to be a similar feeling, but since the University of Tokyo is doing it, I felt that the old imperial universities would be able to do it as well. (172nd) Intellectual Property Practice Online: 'Introduction to the Activities of the Cabinet Office Intellectual Property Office and University Intellectual Property Governance Guidelines' (Guests: Eiichi Yamamoto, Advisor, Cabinet Office Intellectual Property Strategy Promotion Office / Tatsuki Nagai, Assistant Advisor) https://www.youtube.com/watch?v=end8eDyuKd0 Intellectual Property Activities Supporting Hitachi's Social Innovation Business Daisuke Mizumoto, Tatsuki Nagai https://www.hitachihyoron.com/jp/archive/2010s/2019/02/pdf/HY02A01.pdf 特許庁では、特許出願の審査が円滑かつ的確に進むようにするための有効な手続きとして、審査官との「面接審査」を設け、その活用をすすめているが、面接審査はごく一部で利用されるにとどまり、面接審査経験者からその活用の利点や実施ノウハウを学ぶ機会が少ないことが懸念される。情報の少なさから、漠然と面接審査にかかる時間や手間を考え、実施に二の足を踏んでいる担当者も少なくない。

しかしながら、事業・経営戦略における特許の重要性が高まる中、より広い権利範囲を、より有利に、より確実に権利化したいという場面においては、面接審査を選択肢の一つに入れられるかどうかで結果が変わり、事業・経営戦略に影響を及ぼすことも十分考えられる。 より広い権利範囲を、より有利に、より確実に権利化したいという企業が積極的に面接審査を活用していること、面接審査を実施した案件で特許査定率が高くなっていること、より早く権利化するための早期審査案件でも面接審査が活用されており面接審査実施案件の特許査定率は早期審査案件でみても高くなっていることが、統計的にも明らかとなっている。 狭い権利でも良いから権利化するということではなく、審査官との面接で、審査官に「なるほど」と思ってもらい、書面だけの審査では得られない広い権利範囲をしっかり権利化しているのである。 いくら意見書で説明しても納得しなかった審査官が、実物を見た瞬間、「わかりました」という経験は一度や二度ではない。審査官は非常に優秀な方々なので、書面だけで理解している自らの考えが実は現実とは異なっているのではないかという危惧を抱いている場合、面接審査で実物を見て書面だけで理解していた自らの考えが実は現実とは異なっていた、ということを、実物を見て自ら気づいたという例であろう。 発明や引用文献の内容の理解や解釈に出願人側と審査官で食い違いがある場合で、書面のやり取りだけでは伝えたいことが十分に伝わりにくいような場合に、実物(製品)や実験の結果などを審査官に直接見せ、口頭でわかりやすく課題のユニーク性や発明の効果の素晴らしさを分かってもらうように説明するのがコツである。 面接ガイドライン【特許審査編】の改訂について 2024年1月改訂 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/mensetu_guide_index.html 「面接ガイドライン【特許審査編】全文」令和6年1月 特 許 庁 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/mensetu_guide_index/tokkyo.pdf 面接ガイドライン【特許審査編】よくあるQ&A 令和6年1月 https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/patent/mensetu_guide_qa.html 特許面接審査を活用した広い権利範囲の取得 25/4/2022 https://yorozuipsc.com/blog/9286234 特許面接審査を活用した広い権利範囲の取得「COSMETIC STAGE」 2022年4月号 https://www.gijutu.co.jp/doc/magazine/c_2022_04.htm 特許面接審査を活用した広い権利範囲の取得 よろず知財戦略コンサルティング 1. はじめに 2. 面接審査によるメリット 2.1 面接審査の実施率 2.2 面接審査実施案件の特許査定率 2.3 早期審査案件での面接審査実施率と特許査定率 3. まずは審査官を知る 3.1 審査官とはどんな人たちか? 3.2 審査官が守らなければいけないマニュアル「特許・実用新案審査基準」 「特許・実用新案審査ハンドブック」 3.3 特許庁の面接ガイドライン【特許審査編】 4. 面接前の準備 4.1 審査官の傾向の分析 4.2 拒絶理由通知の分析 4.3 争点整理 4.4 補正書案と意見書案 4.5 審査官に納得してもらうポイントと 面接方針の決定 5. 審査官との面接 5.1 当該技術分野の技術説明 5.2 本願発明の本質の説明 5.3 拒絶理由に対する出願人の判断と対応の説明 5.4 審査官と出願人の主張に関する議論 5.5 面接記録の記載 5.6 面接時のコツ 6. 面接後の対応 7. まとめ Don't Forget Your Beginner's Spirit (12) Interview Examinations To ensure smooth and accurate examination of patent applications, the Patent Office has introduced an effective procedure called "interview examination" with examiners, and its use is encouraged. However, its use remains limited to a small fraction, and there are concerns about the lack of opportunities to learn about its advantages and know-how from those who have experienced interview examination. Because of the limited information, many managers are reluctant to implement it because of the time and effort required to conduct interviews. However, as the importance of patents in business and management strategy grows, the decision to use interviewing can significantly change the outcome. This choice can influence business and management strategies. Companies that actively use interview examinations to secure broader, more advantageous, and more certain patent rights show higher patent grant rates in cases where interview examinations are conducted. This is also statistically evident in early examination cases where interview examinations are used, resulting in higher patent grant rates. It's not a matter of securing rights for a narrow scope, but of securing a broader scope through interviews with examiners, which cannot be achieved through written examination alone. There have been numerous instances where examiners who were not convinced by written explanations understood immediately after seeing the actual product. Examiners are highly educated individuals, and they may be concerned that their understanding based solely on documentation may differ from reality. In such cases, seeing the actual product during an interview examination helps them realize that their understanding may have been different from reality. If there is a discrepancy between the applicant and the examiner in understanding or interpreting the content of the inventions or cited literature, and if it's difficult to fully convey the intended message through written correspondence, the key is to show the examiner the product (or manufactured item) or the results of experiments in person, and to explain orally the uniqueness of the problem and the brilliance of the invention's effect. About the Revision of the Interview Guidelines [Patent Examination Edition] - January 2024 Revision https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/mensetu_guide_index.html 'Full Text of the Interview Guidelines [Patent Examination Edition]' January of Reiwa 6 (2024) - Patent Office https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/mensetu_guide_index/tokkyo.pdf Interview Guidelines [Patent Examination Edition] Frequently Asked Questions - January of Reiwa 6 (2024) https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/patent/mensetu_guide_qa.html Acquisition of Broad Rights through the Utilization of Patent Interview Examinations April 25, 2022 https://yorozuipsc.com/blog/9286234 Acquisition of Broad Rights through the Utilization of Patent Interview Examinations 'COSMETIC STAGE' April 2022 Issue https://www.gijutu.co.jp/doc/magazine/c_2022_04.htm Acquisition of Broad Rights through the Utilization of Patent Interview Examinations Yorozu Intellectual Property Strategy Consulting 1.Introduction 2. Benefits of Interview Examinations 2.1 Implementation Rate of Interview Examinations 2.2 Patent Grant Rate for Cases with Interview Examinations 2.3 Implementation Rate of Interview Examinations and Patent Grant Rate for Expedited Examination Cases 3.Getting to Know the Examiner 3.1 Who are the Examiners? 3.2 Manuals the Examiners Must Follow: 'Patent and Utility Model Examination Standards', 'Patent and Utility Model Examination Handbook' 3.3 Patent Office Interview Guidelines [Patent Examination Edition] 4.Preparing for the Interview 4.1 Analyzing the Examiner's Tendencies 4.2 Analyzing the Notice of Reasons for Rejection 4.3 Organizing the Issues 4.4 Drafting Amendment and Opinion Statements 4.5 Points to Convince the Examiner and Deciding the Interview Strategy 5.Interview with the Examiner 5.1 Technical Explanation of the Relevant Field 5.2 Explanation of the Essence of the Invention in the Application 5.3 Explanation of the Applicant's Judgment and Response to the Reasons for Rejection 5.4 Discussion on the Claims of the Examiner and the Applicant 5.5 Notation of Interview Records 5.6 Tips for the Interview 6.Post-Interview Follow-Up 7.Conclusion" 1月10日付けで、「除くクレーム」と“進歩性”というタイトルで、知財実務情報Lab. 専門家チームの高石秀樹弁護士・弁理士(中村合同特許法律事務所)が書かれています。

『除くクレーム』が便利すぎるという点についても解説されています。 「除くクレーム」と“進歩性” 2024.01.10 https://chizai-jj-lab.com/2024/01/10/0110-2/ 1.「除くクレーム」の新規事項追加と進歩性判断との関係 除くクレームにより進歩性が認められた裁判例としては、知財高判令和3年(行ケ)第10151号「船舶」事件が4件目。 下記の動画作成は2021年であるが、動画中の説明は2023年現在も同様。 【特許】除くクレームの活用(補正/訂正要件、進歩性) https://www.youtube.com/watch?v=MCoshkBBcRo 除くクレームの活用(補正/訂正要件、進歩性) https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_848441b280f8410aa69b2d01b7e83171.pdf 2.「除くクレーム」の新規事項追加判断(拡大先願と進歩性との温度差) 4つの裁判例の当てはめ部分を引用されており、『「除くクレーム」の新規事項追加判断は、拡大先願違反を回避するために補正/訂正する場面よりも、進歩性欠如を回避するために補正/訂正する場面の方が厳格に当てはめているように感じられる。』としています。 Excluding Claims' and 'Inventive Step' - Intellectual Property Practical Information Lab. Attorney Hideki Takaishi On January 10th, a piece titled 'Excluding Claims' and 'Inventive Step' was written by Hideki Takaishi, an attorney and patent attorney from Nakamura Joint Patent Law Office, who is a member of the expert team at Intellectual Property Practical Information Lab. It also explains the point that 'Excluding Claims' are too convenient. 'Excluding Claims' and 'Inventive Step' 2024.01.10 https://chizai-jj-lab.com/2024/01/10/0110-2/ 1.The Relationship between Adding New Matters in 'Excluding Claims' and the Judgment of Inventive Step As for the cases where inventive step was recognized through 'excluding claims', the 'Ship' case (Case No. 10151 of 2021 in the Intellectual Property High Court) is the fourth instance. The video creation below is from 2021, but the explanations in the video are still applicable as of 2023. [Patent] Utilization of Excluding Claims (Amendment/Correction Requirements, Inventive Step) https://www.youtube.com/watch?v=MCoshkBBcRo Utilization of Excluding Claims (Amendment/Correction Requirements, Inventive Step) https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_848441b280f8410aa69b2d01b7e83171.pdf 2.Judgment of Adding New Matters in 'Excluding Claims' (The Difference between Prior Applications and Inventive Step) Quoting the application of these four judicial precedents, it feels like the judgment for adding new matters in 'Excluding Claims' is applied more strictly in situations for correcting/amending to avoid lack of inventive step than in situations for correcting/amending to avoid violation of expanded prior application 大王製紙は以前から,トイレットペーパーと親和性の高いトイレ掃除用使い捨て紙クリーナー市場に攻め込みたいと考えていた。強力な先行商品があることから,新商品を開発するにあたっては,まず綿密な消費者の生活調査を実施し,使用実態を調べることから取組みをスタートさせた。

その結果,トイレ掃除には,液体洗剤を使用することが多く,雑巾利用もあり,トイレ用使い捨て紙クリーナーの使用率は「まったく使っていない」が 20 %,「経験がある」が 80 %だが,「常時使用している」は 40 %にとどまっている。 さらに先行商品に対し「使っていると乾く」,「便器や床などをこすると破れる」,「拭き取った後に紙の粉が残る」と,「拭き取り」に 60%強の人が不満を持っていることが判明した。「使用枚数に不満」も約半数の人が感じており 1枚で長く拭きたいという経済合理性を求める声も多かった。 「乾く」,「破れる」,「紙粉が残る」など,先行商品が与えているこうした不満を解消すれば,生活者の支持を必ず得られると確信を得て開発に取りかかった。 トップシェアを誇る花王の「トイレクイックル」が,長年約 70%という圧倒的シェアを維持してきた理由には,花王のマーケティング力,営業力の強さのほかに,拭き取るときには強い強度がありながらトイレに流すとすぐ解れて水解しトイレに詰まらない,という性能の技術の基本特許を押さえていたことがある。有力トイレタリーメーカー各社が他の技術でトライしたが,シートの強度と水解性の両立をはかる技術で花王の技術が圧倒的に優れていたのであった。 特許の独占期間は 20 年間であるため,大王製紙の技術陣は,花王の基本特許が切れる前から,この花王の基本特許が切れたら,花王の周辺特許にひっかからないで,どううまく使うか,どう消費者ニーズを満足するか,を検討していたのである。 特に注目したのは,「便器や床などをこすると破れる」,「拭き取った後に紙の粉が残る」という不満だった。これまで「拭き取るときには強い強度がありながらトイレに流すとすぐ解れて水解しトイレに詰まらない」と言いながら,強度を評価するのは引張り試験で行っていたのである。ところが,様々な試作品をつくりモニター調査にかけていると,強度はそれほど高くないのにモニターの評価が高いサンプルや,強度が高いのにモニターの評価がそれほどでもないサンプルが出てきた。開発担当者が「強度の評価方法が間違っているのではないか」と考え,モニターの評価と相関が高い方法がないか工夫し新評価法を考案したところ,モニターの評価と相関が非常に高いという結果が得られた。この新評価法により,これまでにない高評価のサンプルをどう作るか様々検討を重ねた結果,この課題をクリアできるのは「紙の表面の強度を高める」技術であることがわかった。「製品(湿紙)の表面強度を高める重要性は分かったが,一体どうやってそれを実現するのか」「従来の抄紙技術だけに頼っては技術改革をなしえないのでは?」と試行錯誤を繰り返す中で,「大王の持つ紙への塗工技術と塗布する液体のレオロジックな原理をあわせることで表面が最も強くなる構造を作れるのではないか」との方向性を定め,これまでにはない独創的な製造技術を工程の中に組み入れることに成功し,強度と水解性とのバランスを保つ技術,紙の内部の液体薬剤の比率を多くする技術などと相まって,「長く擦っても乾かず破れず紙粉も残りにくい」という性能が消費者に強く支持される商品が誕生した。 こうして「他社の基本特許をベースとして利用し,他社の周辺特許には抵触せずに」,新たに開発された独自の技術は,製品に関する特許・意匠だけでなく,原紙,塗工,エンボス,折り,薬液含侵,包装などの製造方法・装置に関する特許などを含め,数十件に及ぶ自社の知的財産権で保護されている。 "後発で勝つ"ための研究開発・知財戦略の立て方、進め方 技術情報協会 発 刊 : 2020年9月30日 第9章 後発から新規参入した企業の取り組み・成功事例 第 2 節 大王製紙における後発から新規参入するための取組み https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2064.htm 後発で勝つための特許戦略のすすめ方<会場開催セミナー> https://johokiko.co.jp/seminar_chemical/AC240177.php ●日時 2024年1月29日(月) 12:30-16:30 ●会場 [東京・大井町]きゅりあん5階第4講習室 講師紹介割引用のコード「N-387」をご使用の上申込頂けましたら受講料が割引されます Developing Proprietary Technology Based On Another Company's Fundamental Patents Daio Paper Corporation had long been interested in entering the market for disposable toilet cleaning paper cleaners, a product closely related to toilet paper. Due to the presence of strong existing products, they began their new product development with thorough consumer lifestyle surveys to understand usage patterns. The results showed that for toilet cleaning, liquid detergents were commonly used, and rags were also employed. The usage rate for disposable toilet paper cleaners was 20% for 'never used', 80% for 'have experience using', but only 40% were 'regular users'. Furthermore, dissatisfaction was identified with existing products: 60% of users were unhappy with the 'drying', 'tearing when scrubbing the toilet or floor', and 'paper powder residue' after wiping. About half of the users were also dissatisfied with the 'number of sheets required', expressing a desire for economic efficiency in using fewer sheets for a longer time. Convinced that resolving these issues with existing products - 'drying', 'tearing', and 'residual paper powder' - would surely win consumer support, Daio embarked on development. Kao Corporation's 'Toilet Quicle', with a top market share and maintaining an overwhelming 70% share over many years, owed its success to Kao's marketing and sales strength, as well as a fundamental patent on technology ensuring the product was strong enough for wiping yet disintegrated and dissolved quickly when flushed, preventing toilet blockages. Other leading toiletry manufacturers tried different technologies, but Kao's technology overwhelmingly outperformed in balancing sheet strength and solubility. The patent monopoly lasted for 20 years, so Daio's technical team, anticipating the expiration of Kao's fundamental patent, had been considering how to effectively use technology of Kao's fundamental patent without infringing on Kao's peripheral patents and how to meet consumer needs. Particularly focusing on the issues of 'tearing when scrubbing' and 'residual paper powder', they realized that while claiming 'strength during wiping yet quick disintegration and solubility in water', the strength was actually assessed through tensile testing. However, during various prototype trials and consumer surveys, they found samples rated highly by monitors despite not being very strong and vice versa. This led the development team to question if the method of evaluating strength was incorrect and to devise a new evaluation method that correlated highly with monitor ratings. As a result, they identified that 'increasing the surface strength of the paper' was key to addressing these challenges. While recognizing the importance of enhancing surface strength, the question remained on how to achieve it. Not relying solely on traditional papermaking techniques, they considered combining Daio's paper coating technology with rheological principles of the coating liquid, potentially creating the strongest structure. Integrating this novel manufacturing technology into the process, coupled with techniques to increase the ratio of internal liquid chemicals in the paper, led to the creation of a product supported by consumers for its ability to be 'rubbed for a long time without drying, tearing, or leaving paper powder'. Thus, the newly developed proprietary technology, which was based on the fundamental patents of other companies and carefully avoided infringing on their peripheral patents, is protected by dozens of the company's intellectual property rights. These rights encompass not only patents and designs related to the product but also patents related to the manufacturing process and equipment, including base paper, coating, embossing, folding, chemical impregnation, and packaging. "How to Develop and Implement R&D and Intellectual Property Strategies for Winning as a Latecomer" Published by the Technical Information Association: September 30, 2020 Chapter 9: Initiatives and Success Stories of Companies Entering New Fields as Latecomers Section 2: Daio Paper Corporation's Efforts to Enter New Fields as a Latecomer https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2064.htm "Patent Strategy for Winning as a Latecomer <On-site Seminar>" https://johokiko.co.jp/seminar_chemical/AC240177.php Date and Time: January 29, 2024 (Monday), 12:30 - 16:30 Venue: [Tokyo, Oimachi] Curian 5th Floor, Lecture Room 4 Use the discount code "N-387" when applying to receive a discount on the seminar fee. 面接ガイドライン【特許審査編】が改訂されました。(2024年1月改訂)

「出願人が希望する場合、出願人が使用する建物内等で出張面接を行うことが可能となります。電子メールによる担当審査官への面接依頼、及び、補正案等の送付の際の電子メールによる事前連絡が可能となります。」という2項目ですが、この際、改めて全体を見ておいた方が良いと思います。 面接ガイドライン【特許審査編】の改訂について 2024年1月改訂 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/mensetu_guide_index.html 「面接ガイドライン【特許審査編】全文」令和6年1月 特 許 庁 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/mensetu_guide_index/tokkyo.pdf 面接ガイドライン【特許審査編】よくあるQ&A 令和6年1月 https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/patent/mensetu_guide_qa.html Interview Guidelines [Patent Examination Edition] Revised The Interview Guidelines [Patent Examination Edition] have been revised. (January 2024 Revision) 'If desired by the applicant, it is now possible to conduct interviews at the applicant's building or similar locations. It is now possible to request an interview with the responsible examiner via email, and to send prior notifications via email when submitting amendments or similar documents.' These are two key points, but it might be good to review the entire document again at this time. About the Revision of the Interview Guidelines [Patent Examination Edition] - January 2024 Revision https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/mensetu_guide_index.html 'Full Text of the Interview Guidelines [Patent Examination Edition]' January of Reiwa 6 (2024) - Patent Office https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/mensetu_guide_index/tokkyo.pdf Interview Guidelines [Patent Examination Edition] Frequently Asked Questions - January of Reiwa 6 (2024) https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/patent/mensetu_guide_qa.html 1月9日、昨年12月8日に行われた「第17回審査基準専門委員会ワーキンググループ」の議事録が特許庁ホームページに掲載されました。

今回の議題は、「AI関連技術に関する事例の追加について」と「AI関連発明の審査に関する最近の取組について」でした。 「AI関連技術に関する事例の追加について」では、事務局から資料1に基づき説明され、以下のとおり了承されています。 ・令和6年3月末を目途に、資料1に掲載された10の追加事例を審査ハンドブックに加え、日本語と英語で公表する。 ・各種説明会等の機会を捉えて国内外へ周知する。 ・生成AI等のAI関連技術の進展に対応して、必要に応じて適時に事例の見直し、追加等を行う。 「AI関連発明の審査に関する最近の取組について」では、事務局から資料2に基づき報告され、グローバルに見ると日本のAI関連出願が多くない状況について等の議論が交わされています。 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会第17回審査基準専門委員会ワーキンググループ議事録 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/index/17_gijiroku.pdf 資料1 AI関連技術に関する事例の追加について https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/17-shiryou/003.pdf 資料2 AI関連発明の審査に関する最近の取組について https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/17-shiryou/004.pdf Addition of Examples Related to AI-Related Technologies On January 9th, the minutes of the '17th Review Standards Expert Committee Working Group' meeting held on December 8th last year were published on the Patent Office's website. The agenda of this meeting included 'Addition of Examples Related to AI-Related Technologies' and 'Recent Efforts in the Examination of AI-Related Inventions'. Regarding 'Addition of Examples Related to AI-Related Technologies', it was explained by the Secretariat based on Document 1 and consented as follows: By the end of March 2026, add the 10 additional examples listed in Document 1 to the Examination Handbook and publish them in both Japanese and English. Promote awareness both domestically and internationally through various briefings and other opportunities. In response to the advancements in AI-related technologies such as generative AI, revise and add examples as necessary in a timely manner. In 'Recent Efforts in the Examination of AI-Related Inventions', a report was presented by the Secretariat based on Document 2, and discussions were held on topics such as the global situation where Japan has fewer AI-related applications. Industrial Structure Council Intellectual Property Subcommittee Patent System Subcommittee 17th Review Standards Expert Committee Working Group Minutes https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/index/17_gijiroku.pdf Document 1 Addition of Examples Related to AI-Related Technologies https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/17-shiryou/003.pdf Document 2 Recent Efforts in the Examination of AI-Related Inventions https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/17-shiryou/004.pdf 保湿成分を配合した保湿ティッシュと通常のティッシュの価格差は3~5倍で、この中間価格帯はエアポケットといえる状態でした。

そのため、商品企画部門では「日常使い向けの保湿ティッシュを市場に投入すれば、間違いなくヒット商品になる」との強い要望がありました。 しかし、保湿ティッシュが通常のティッシュの3~5倍の価格であった主な理由は、通常ティッシュのような高速生産が困難だったためで、この技術開発には約10年の年月が必要でした。 2010年10月に発売された「エリエール+Water(プラスウォーター)」は、この問題を解決した製品です。 風邪や花粉症のシーズンに人気アイドルグループが鼻をかむテレビCMを流し、店頭で実際の製品を試してもらうなどの大規模な販売促進を行った結果、新たな価格帯の市場を創出しました。 この「エリエール+Water(プラスウォーター)」における商品開発の取り組みでは、他社の模倣品の市場参入阻止を目的に、製品、製造方法、製造装置などについて徹底的に知的財産権を取得することとして、特許出願は50件以上に及びました。 この取り組みは、開発プロセスに積極的な知的財産権の保護を組み込んだ初期の例の一つです。 "後発で勝つ"ための研究開発・知財戦略の立て方、進め方 技術情報協会 発 刊 : 2020年9月30日 第9章 後発から新規参入した企業の取り組み・成功事例 第 2 節 大王製紙における後発から新規参入するための取組み https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2064.htm 後発で勝つための特許戦略のすすめ方<会場開催セミナー> https://johokiko.co.jp/seminar_chemical/AC240177.php ●日時 2024年1月29日(月) 12:30-16:30 ●会場 [東京・大井町]きゅりあん5階第4講習室 講師紹介割引用のコード「N-387」をご使用の上申込頂けましたら受講料が割引されます Don't Forget Your Beginner's Spirit (10) Creating New Markets And Building A Patent Network The price difference between moisturizing tissues with added moisturizing ingredients and regular tissues was 3 to 5 times, creating a situation that could be described as an air pocket in the mid-price range. Therefore, there was a strong demand within the product planning department for the launch of a daily-use moisturizing tissue, anticipated to be a surefire hit. However, the main reason why moisturizing tissues were priced 3 to 5 times higher than regular tissues was due to the difficulty in achieving high-speed production like regular tissues, and it took nearly 10 years to develop this technology. Elleair+Water (Plus Water), launched in October 2010, was a product that solved this problem. By running TV commercials featuring popular idol groups blowing their noses during the cold and hay fever seasons, and conducting large-scale promotional activities such as allowing customers to try the actual product in stores, a new market segment was created. During the product development of "Elleair+Water" (Plus Water), more than 50 patent applications were filed, and intellectual property rights for the product, manufacturing methods, and equipment were thoroughly acquired, with the aim of preventing imitation products from other companies from entering the market. This initiative was one of the early examples of integrating proactive intellectual property protection into the development process. "How to Develop and Implement R&D and Intellectual Property Strategies for Winning as a Latecomer" Published by the Technical Information Association: September 30, 2020 Chapter 9: Initiatives and Success Stories of Companies Entering New Fields as Latecomers Section 2: Daio Paper Corporation's Efforts to Enter New Fields as a Latecomer https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2064.htm "Patent Strategy for Winning as a Latecomer <On-site Seminar>" https://johokiko.co.jp/seminar_chemical/AC240177.php Date and Time: January 29, 2024 (Monday), 12:30 - 16:30 Venue: [Tokyo, Oimachi] Curian 5th Floor, Lecture Room 4 Use the discount code "N-387" when applying to receive a discount on the seminar fee. 1月9日、弁理士会が発行している月刊「パテント」誌の 2023年11月号が弁理士会ホームページで公開されました。特集1では、<生成AIと特許>が特集されていて3つの解説、ひとつの論考が掲載されていて、参考になります。

https://jpaa-patent.info/patent/?type=1&year%5Byear%5D=2023&month%5Bmonth%5D=11 ・生成AIを利活用したサービスに関する発明の発掘および権利化についての考察 https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4322 ・大規模言語モデルの特許実務における利活用 https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4323 ・GPT関連特許の解説と新たなGPT特許戦略 https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4324 ・文章生成AI技術の活用事例と感性への挑戦 https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4325 Monthly 'Patent' Magazine Special Feature <Generative AI and Patents> On January 9th, the November 2023 issue of the monthly 'Patent' magazine, published by the Patent Attorney Association, was made available on their website. The first special feature is on <Generative AI and Patents>, including three explanatory articles and one essay, which are informative. https://jpaa-patent.info/patent/?type=1&year%5Byear%5D=2023&month%5Bmonth%5D=11 Considerations on the discovery and rights acquisition of inventions related to services utilizing generative AI https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4322 The use of large-scale language models in patent practice https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4323 Explanation of GPT-related patents and new GPT patent strategies https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4324 Case studies of text generation AI technology and challenges to sensibility https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4325 2010年、ベビー用紙おむつのブランド「GOO.N」をロシア連邦税関局に登録しました。当時、ロシア市場では日本製品が高く評価されていましたが、その結果として模倣品や並行輸入品が多く見られました。特に「GOO.N」ブランドは、これら並行輸入品の影響を大きく受け、事業拡大の重要な課題となっていました。

2011年2月、ウラジオストク税関から非正規輸入業者A社が「GOO.N」を輸入しようとしているとの通知を受け取りました。これを受けて、税関に対してこの輸入を差し止めるよう請求しました。税関は並行輸入品の写真を提供するなど、協力的な対応を示しました。 A社の行為が商標権を侵害していると判断し、民事訴訟を提起するに至りました。訴訟に際しては、ロシアの弁護士事務所、日本国内の特許事務所、現地総代理店、社内関係部署との緊密な連携を図り、訴訟の準備を進めました。ロシアでは並行輸入に関する判例が混在していたため、関連法規や判例を徹底的に分析し、証拠収集に努めました。特に、被告企業への輸出を認めていなかった点の立証が、勝訴に繋がったと考えています。 第一審の判決は約4カ月で下され、最終的には第三審まで進みましたが、勝訴確定まで約1年で迅速に進行しました。この勝訴により、ロシア市場において当社製品の並行輸入に対する厳しい姿勢が広く知られるようになり、並行輸入はほぼ根絶されました。 この判決がロシアで広く知られるようになると、並行輸入対策に苦労していた日本の多くの企業からの問い合わせが相次ぎました。秘密保持が必要な部分を除き、経緯の説明や情報提供などでこれらの企業を支援しました。その結果、多様な業界で並行輸入対策が進展しているという報告を受けました。 商標権を活用したロシアでの並行輸入品対策について https://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=1ab5bf1e7961d2677913dcf9c15c4269 Don't Forget Your Beginner's Spirit (9) IP Litigation In Russia In 2010, our company registered the baby diaper brand "GOO.N" with the Russian Federal Customs Service. At that time, Japanese products were highly regarded in the Russian market. However, this popularity led to an increase in counterfeit and parallel import products, with the "GOO.N" brand being particularly affected. This situation posed a significant challenge to our business expansion. In February 2011, we were notified by the Vladivostok Customs that an unauthorized importer, Company A, was attempting to bring in "GOO.N" products. We immediately requested the customs authorities to stop this importation. The customs officials assisted us by providing photos of the parallel import products and other supportive actions. We concluded that Company A's actions violated our trademark rights and subsequently filed a civil lawsuit. Throughout the litigation, we worked closely with law firms in Russia, patent offices in Japan, local general agents, and relevant internal departments to build our case. Given the mixed Russian legal precedents on parallel imports, we conducted a thorough analysis of the relevant laws and precedents and gathered substantial evidence. We believe that demonstrating the defendant company's lack of authorization to export our products was key to our success. The first instance decision was reached in approximately four months, and the case advanced to the third instance. However, it took around a year from the lawsuit filing to the confirmation of our victory. This win significantly raised awareness of our firm's stance against parallel imports of our products in the Russian market, leading to a near elimination of these imports. As news of the verdict spread in Russia and Japan, we received many inquiries from Japanese companies facing similar challenges with parallel imports. While maintaining confidentiality where necessary, we provided these companies with background information and advice. Consequently, we observed progress in combating parallel imports across various industries. 「年報知的財産法 2023-2024」は、19冊目の知的財産法に係る年報誌です。

今年のトピックに取り上げられているのが、下記です。 ・2023年の不正競争防止法2条1項3号の改正 ・コンセント制度を導入する等した商標法の改正 ・国境を越えた特許権侵害について判断したドワンゴ事件の知財高裁の2件の判例 ・「特集」として「人工知能をめぐる著作権法上の課題」 過去1年間の判例の動向、学説の動向、政策・産業界の動向、諸外国の動向は、例年通り、網羅的に解説されていますので、全体像が把握できます。 Annual Report on Intellectual Property Law 2023-2024 The 'Annual Report on Intellectual Property Law 2023-2024' is the 19th volume of the annual report series on intellectual property law. The topics covered this year include: ・The amendment of Article 2, Paragraph 1, Item 3 of the Unfair Competition Prevention Act in 2023 ・The amendment of the Trademark Law, including the introduction of the consent system ・Two precedents from the Intellectual Property High Court on the Dwango case, which dealt with cross-border patent infringement ・A special feature on 'Copyright Law Issues Surrounding Artificial Intelligence' As usual, the annual report comprehensively discusses the trends in court decisions, academic theories, policy and industry movements, and international developments over the past year, allowing for a complete understanding of the overall picture. 年報知的財産法 2023-2024 https://www.nippyo.co.jp/shop/book/9177.html 特集:人工知能をめぐる著作権法上の課題 高林 龍 三村 量一 上野 達弘 編 定価:税込 5,720円(本体価格 5,200円) 発刊年月 2023.12 過去1年間の判例、学説、政策・産業界、外国の動向を、いち早く捉えて解説する関係者必携の年報。重要トピックは特集ほかで解説。 目次 [特集]人工知能をめぐる著作権法上の課題 アメリカにおけるAI生成物と著作権 ……米国著作権局長 シラ・パールムッター AI学習とフェアユース ……コロンビア大学教授 ジェーン・ギンズバーグ [TOPIC] [法改正の動き] NFT 商品と不正競争防止法2 条1 項3 号 ……駒田泰土(上智大学教授) [裁判の動き] 越境的行為と特許権の侵害 ――ドワンゴ対FC2事件の2つの知財高裁判決をめぐって ……鈴木將文(早稲田大学教授) [法改正の動き] 他人の氏名を含む商標の登録要件緩和とコンセント制度導入に関する商標法改正の解説 ……中内康裕(弁護士・前特許庁商標課商標制度企画室法務調査員) [2023年 判例の動向] 判例の動き 特許法・商標法・不正競争防止法……三村量一(弁護士、元知的財産高等裁判所判事)・松下昂永・中内康裕・藤村亜弥(弁護士) 著作権法・意匠法……上野達弘(早稲田大学教授) [2023年学説の動向] Ⅰ 著作権法……今村哲也(明治大学教授)、栗原佑介(慶應義塾大学特任准教授・弁理士)、黒田智昭(JCOM株式会社)、桑原 俊(順天堂大学客員准教授・弁護士) Ⅱ 特許法……加藤 幹(特許庁審査第三部 上席総括審査官) Ⅲ 不正競争・商標・意匠……志賀典之(追手門学院大学准教授)、末宗達行(金城学院大学准教授)、五味飛鳥(弁理士) [2023年 政策・産業界の動向] 政策・産業界の動向……中山一郎(北海道大学教授) [2023年 諸外国の動向] Ⅰ 米国における知財の動き 〔特許〕……萩原弘之(ニューヨーク州弁護士・米国特許弁護士) 〔著作権〕……石新智規(弁護士) 〔商標法・不競法〕……宮脇正晴(立命館大学教授) Ⅱ 欧州における知財の動き 特許法……アインゼル・ラインハルト(ゾンデルホフ&アインゼル法律事務所・弁理士)、高松遼(同・弁護士)、伊藤潤(同・弁理士)、岡野真未子(同・弁理士) 著作権法……中川隆太郎(弁護士) Ⅲ WIPOをめぐる国際動向……宮本智子(世界知的所有権機関 特許・技術法務部特許法条約課) Ⅳ 中国における知財の動き……秦玉公(金沢工業大学大学院客員教授、中国弁護士)、蔡万里(豊橋技術科学大学准教授) Ⅴ 韓国における知財の動き……張睿暎(獨協大学教授) Intellectual Property Law Annual Report 2023-2024 : Special Issue on Copyright Issues Related to Artificial Intelligence Edited by Tatsuru Takabayashi, Ryoichi Mimura, Tatsuhiro Ueno Price: 5,720 yen (including tax) (Book price: 5,200 yen) Release Date: December 2023 This indispensable annual report promptly provides detailed explanations of the past year's case law, theories, policies, industry trends, and international developments. Key topics are elaborated upon in special features and various sections. Table of Contents [Special Feature] Copyright Issues in Artificial Intelligence Copyright of AI-Generated Works in America ...by Shira Perlmutter, Director of the U.S. Copyright Office AI Learning and Fair Use ...by Jane C. Ginsburg, Professor at Columbia University [TOPICS] [Movements in Legal Changes] NFT Products and the Unfair Competition Prevention Act, Article 2, Paragraph 1, Item 3 ...by Yasuto Komada (Professor at Sophia University) [Movements in Litigation] Cross-Border Litigation and Patent Infringement Discussing the Two IP High Court Decisions in the Dwango vs. FC2 Case ...by Masabumi Suzuki (Professor at Waseda University) [Movements in Legal Amendments] An Overview of Trademark Law Amendments: Easing Registration Requirements for Trademarks Including Personal Names and Introducing a Consent System ...by Yasuhiro Nakauchi (Attorney, Former Trademark System Planning Officer at the Patent Office) [Trends in Case Law 2023] Developments in Case Law Patent Law, Trademark Law, Unfair Competition Prevention Law... by Ryoichi Mimura (Attorney, Former Judge at the Intellectual Property High Court), Koei Matsushita, Yasuhiro Nakauchi, Aya Fujimura (Attorney) Copyright Law, Design Law... by Tatsuhiro Ueno (Professor at Waseda University) [Trends in Theoretical Discussions 2023] I Copyright Law... by Tetsuya Imamura (Professor at Meiji University), Yusuke Kurihara (Specially Appointed Associate Professor at Keio University & Patent Attorney), Tomoaki Kuroda (JCOM Co., Ltd.), Shun Kuwabara (Guest Associate Professor at Juntendo University & Attorney) II Patent Law... by Motoki Kato (Senior Chief Examiner, Third Division of Examination, Japan Patent Office) III Unfair Competition, Trademark, Design Law... by Noriyuki Shiga (Associate Professor, Otemon Gakuin University), Tatsuyuki Suemune (Associate Professor, Kinjo Gakuin University), Asuka Gomi (Patent Attorney) [Trends in Politics and Industry 2023] Movements in Politics and Industry... by Ichiro Nakayama (Professor at Hokkaido University) [Trends in International Developments 2023] I Intellectual Property Movements in the United States [Patent]... by Hiroyuki Hagiwara (New York State Attorney & U.S. Patent Attorney) [Copyright]... by Tomoki Ishiara (Attorney) [Trademark Law & Unfair Competition Law]... by Masaharu Miyawaki (Professor at Ritsumeikan University) II Intellectual Property Movements in Europe Patent Law... by Felix-Reinhard Einsel (Sonderhoff & Einsel Law Office & Patent Attorney), Ryo Takamatsu, Jun Ito, Mamiko Okano (all Attorneys at the same office) Copyright Law... by Ryutaro Nakagawa (Attorney) III International Trends Surrounding WIPO... by Tomoko Miyamoto (World Intellectual Property Organization, Patent and Technology Law Division, Patent Law Treaty Section) IV Intellectual Property Movements in China... by Qin Yugong (Visiting Professor at Kanazawa Institute of Technology Graduate School, Chinese Attorney), Wanli Cai (Associate Professor at Toyohashi University of Technology) V Intellectual Property Movements in South Korea... by Yeyoung Chang (Professor at Dokkyo University) 競合他社から特許侵害の警告を受けたことに対応していた中、一段落した際に経営トップから、当社の特許を活用して他社に対する権利行使の可能性を広範囲に調査するよう指示がありました。自社が保有する特許は少ないものの、市場に出回っている他社製品を購入し、自社特許との関連性を徹底的に調査しました。

その結果、特許侵害の可能性がある製品を特定しました。弁理士および弁護士との協議を経て、該当製品が明らかに当社の特許を侵害していると判断しました。また、その特許が無効となる理由がないかも検討し、問題がないことを確認しました。 訴訟を行っても勝訴が見込めるとの判断のもと、侵害製品を製造販売しているA社に警告状を送付しました。A社からは侵害を否定する回答がありましたが、問題解決のために直接の話し合いを提案しました。しかし、複数回の協議にもかかわらず、話し合いは進展せず、当社は最終的に特許侵害訴訟を提起することとしました。 訴訟は当社に有利に進展し、裁判所から和解の提案がありました。結果として、約1億円の損害賠償金で和解が成立しました。 この事例は、特許の戦略的な権利行使、リスク管理、交渉戦術、訴訟プロセスなどの重要性を学び、これらのスキルを実務に応用する能力を養うことを目的に、知財部員および技術者向けの教育プログラムにおいて、実践的なケーススタディとして活用しました。このケーススタディを活用することで、知財部員と技術者は、特許侵害対応の複雑さと、知的財産権の効果的な管理および活用の重要性を深く理解することができたと考えています。 平成15年(行ケ)第56号 審決取消請求事件 判決 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/937/010937_hanrei.pdf 特許2720977 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2720977/5BCE15F774B40450CC1C9F0364CEF6385564FBFD2B69822ED994E957411FCA52/15/ja 実登2563353 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2563353/8A88F1F2B1439660EC8D2DC537ACB186D43A53A83EFF4BF7CA0195A2C7C25518/25/ja Don't Forget Your Beginner's Spirit (8) First Patent Infringement Lawsuit Filed While dealing with a patent infringement warning from a competitor, we resolved the issue and were then directed by top management to thoroughly investigate enforcing our patent rights against other companies. Despite having a limited number of patents, we purchased and closely examined products from the market made by other companies to assess their relation to our patents. Consequently, we identified products that potentially infringed upon our patents. Following consultations with patent attorneys and lawyers, it became clear that these products infringed our patents. We also investigated the validity of the patent and confirmed it was solid. Believing we had a strong case, we sent a warning letter to Company A, the manufacturer and seller of the infringing products. Company A denied any infringement, leading us to propose a face-to-face meeting to resolve the issue. However, after several discussions with no progress, we decided to file a patent infringement lawsuit. The trial was favorable to our company, and the court suggested a settlement. We eventually agreed on a compensation payment of approximately 100 million yen and received royalty payments for the remaining term of the patent. We used this case as a practical study in our training program for IP department members and engineers. The goal was to understand the importance of strategic patent enforcement, risk management, negotiation tactics, and the litigation process, and to develop practical application skills. Through this case study, the IP department members and engineers gained a comprehensive understanding of the complexities involved in responding to patent infringement and the significance of effectively managing and leveraging intellectual property rights. 2000年当時、競合他社から多数の特許警告を受けており、その中にはパラメータ特許に関するものも含まれていました。対応策として、無効論と先使用権の両面からの対処を検討しました。

無効論に関しては、徹底的な調査を行いましたが、先行技術文献は見つからず、当業界の技術常識を用いてこれら特許を無効にできる可能性を弁理士や弁護士と検討しましたが、このアプローチが困難であると結論づけました。 先使用権の主張においては、特許出願日より前に製造された製品を探しましたが、工場の倉庫には残っておらず、全国の営業倉庫を調べた結果、幸い出願日前の製品を発見することができました。 この製品を特許記載の方法で検証した結果、権利範囲であることが確認されたため、先使用権の主張が可能であることが明らかになりました。裁判になっても対応できるように、公証人の立ち会いの下、証拠の保全と詳細なテストを実施し、先使用権の主張を立証するための準備を整えました。 これらの対策に基づき、特許権者との交渉を行い、最終的には彼らに権利行使を諦めさせることができました。 この経験から、先使用権の確保を目的として、関連書類と製品サンプルを公証人の立ち会いの下で公証するという社内ルールを制定しました。この措置により、その後の特許紛争において我々の立場をより強固にすることができました。 Don't Forget Your Beginner's Spirit (7) Prior User Rights In 2000, our company faced numerous patent alerts from competitors, including some concerning parameter patents. We decided to tackle these challenges by exploring two avenues: invalidation arguments and asserting prior user rights. For the invalidation argument, we conducted an exhaustive search for prior art documents, yet found none. We consulted with patent attorneys and legal experts to explore the possibility of invalidating these patents based on the technical common knowledge within our industry. However, we determined that this approach would be difficult to pursue. In terms of asserting prior user rights, we searched for products manufactured before the patent application date. Although none were found in our factory warehouse, a nationwide check of our distribution centers yielded products manufactured before the application date. We tested these products using the method outlined in the patent, confirming that they fell within the rights' scope. This confirmation allowed us to assert prior user rights confidently. To prepare for potential litigation, we preserved evidence and conducted thorough testing in the presence of a notary public to support our claim. These efforts led us to negotiate with the patent owners, ultimately persuading them to cease their enforcement actions. Drawing from this experience, we established an internal policy to notarize relevant documents and product samples with a notary public. This practice has significantly bolstered our position in subsequent patent disputes. 2000年の時点で、経営陣は知的財産権、特に特許申請の戦略的重要性を十分に理解していませんでした。にもかかわらず、特許申請は一定数行われていました。しかし、特許査定率は約30%と、日本全体の出願者平均である約50%に比べて著しく低い水準に留まっていました。

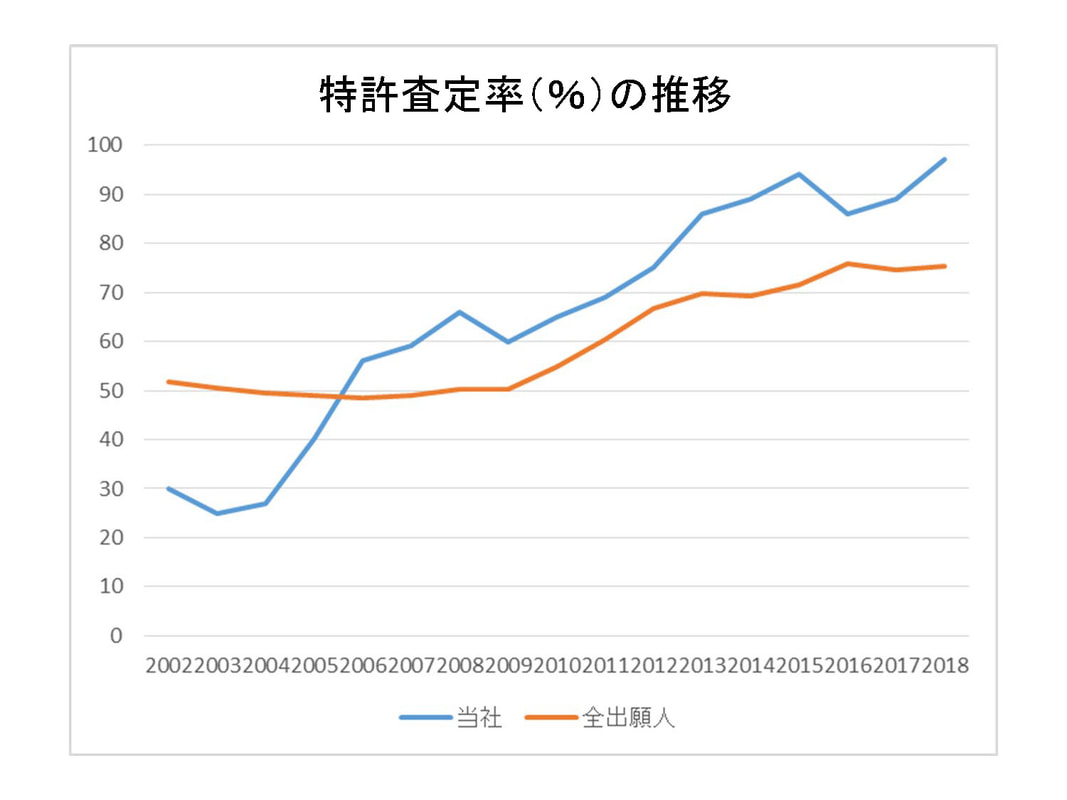

この課題に対応するため、中途採用を通じて特許担当の課長および担当者を社外から採用し、特許管理体制を整備しました。さらに、研究開発方針を競合他社を半歩リードする技術開発・商品開発へとシフトし、研究開発の初期段階から特許出願に結び付けるアプローチを強化しました。その結果、特許出願件数の増加とともに、特許査定率の向上が図られ、数年後には日本の全出願人の平均を上回る特許査定率を達成しました。 特に注目に値するのは、2010年以降、裁判所による進歩性のハードル引き下げが特許庁の審査基準に影響を及ぼしたことです。これにより、日本の全出願人の特許査定率は2013年までに約70%へと大幅に向上しました。この変化の中で、2013年に約80%、2015年には90%を超える特許査定率を実現しました。 この成果は、進歩性のハードルの低下に関する考え方や原則を迅速に理解し、それを出願権利化プロセスに効果的に取り入れた結果であると考えています。 Don't Forget Your Beginner's Spirit (5) Efforts to Improve Patent Grant Rate As of the year 2000, our company's management team did not fully understand the strategic importance of intellectual property rights, particularly patent applications. Nevertheless, a certain number of patent applications were being filed. However, our company's patent grant rate remained significantly low at around 30%, compared to the national average for all applicants in Japan, which was about 50%. To address this challenge, we recruited patent managers and specialists through mid-career hiring from outside the company and established a structured patent management system. Furthermore, we shifted our research and development policy towards leading-edge technological and product development. We strengthened an approach that linked the early stages of research and development directly to patent applications. As a result, along with the increase in the number of patent applications, we improved our patent grant rate, exceeding the national average for all applicants in Japan within a few years. Particularly noteworthy is the impact of the courts lowering the threshold for inventiveness since 2010, which influenced the examination standards of the Patent Office. As a result, the overall patent grant rate in Japan significantly increased to about 70% by 2013. Amidst these changes, our company achieved a patent grant rate of about 80% in 2013 and exceeded 90% in 2015. We believe this success was a result of quickly understanding the concept and principles behind the lowering of the inventiveness threshold and effectively incorporating them into our application-to-grant process. 転職後に驚いたことは、経営陣が知的財産、特に特許出願の重要性を十分に理解していなかったことでした。

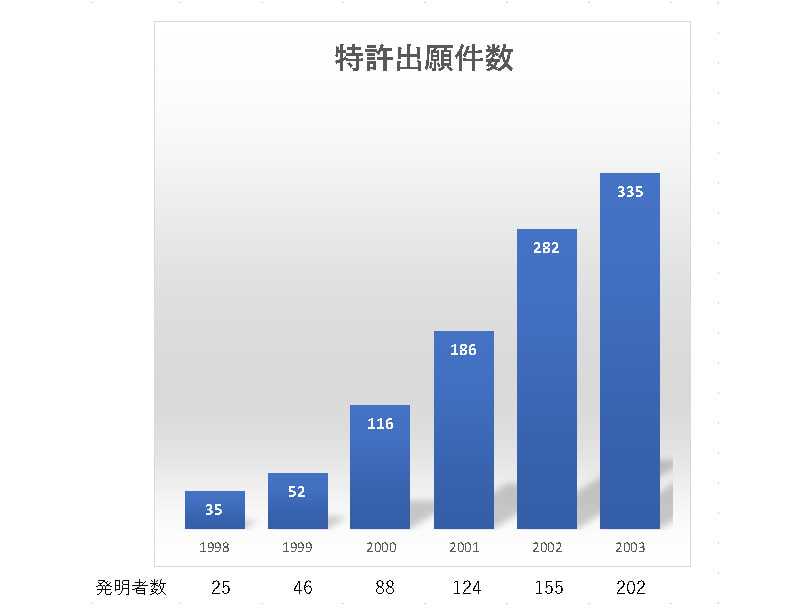

経営トップは、「日本国内の私たちの業界では特許訴訟の例が少なく、特許の積極的な出願や権利化が直接的な利益に結びつかない」と考えていました。また、「革新的な技術開発は別だが、そうではない技術に関する特許出願は不要」との立場を取っていました。 私は、「均等論の導入やプロパテント傾向の高まりにより、特許戦略は以前よりも一層重要になっています。特許権の権利者に有利な判決が増えているため、特許訴訟に巻き込まれるリスクも高まっています。また、単に訴訟回避のためだけでなく、競合他社の半歩先を行く技術開発を行って市場での競争力を強化することが事業の強化のために重要で、そのために特許は重要な手段です。」と指摘しましたが、この説明は理解されませんでした。 その後、競合他社からの特許侵害に関する警告状が次々と届きました。当社の特許出願が極端に少なかったことで集中砲火を浴びたのです。さすがに10社以上からの警告状を受け取った結果、経営陣はようやく「時代が変わった」と認識し、特許戦略の重要性を認め、重視する方針への転換を承認しました。 中途採用により、社外から特許担当の課長および担当者を採用し、特許管理体制を整備しました。また、研究開発方針を競合他社に先んじる技術開発・商品開発へと変更し、市場での競争力を強化しました。さらに、研究開発の初期段階から特許出願に結び付ける活動を強化しました。その結果、発明者の数は順調に増加し、特許出願の件数も目標を大きく上回りました。 特許戦略は、単に防御策に留まらず、企業のイノベーションと市場競争力を支える積極的な手段であり、特許戦略の適切な理解と実施は、企業の将来の成長と成功に不可欠です。 Don't Forget Your Beginner's Spirit (5) Shift To Patent-Focused Strategy What surprised me when I changed jobs was the management team's lack of full understanding of the importance of intellectual property, particularly in terms of patent applications. The top executives believed that, given the few examples of patent litigation in our industry in Japan, proactive patent applications and rights did not directly translate into tangible benefits. They also felt that while patent applications were necessary for innovative technological developments, they were less critical for other types of technology. I pointed out that, with the advent of the doctrine of equivalents and an increasing pro-patent trend, patent strategy has become more crucial than ever. The rise in decisions favorable to patent owners has heightened the risk of involvement in patent litigation. Moreover, patenting is not just a way to avoid litigation; it is also essential in strengthening the business by developing technologies that are a step ahead of competitors, thus enhancing market competitiveness. However, this explanation did not resonate with them. Subsequently, our company received a series of patent infringement notices from competitors, drawing intense scrutiny due to our extremely low number of patent applications. Finally, after warnings from over ten companies, the management team realized that times had changed. They acknowledged the importance of a patent strategy and approved a policy shift to place greater emphasis on it. Through mid-career recruitment, we hired a patent manager and a patent officer from outside the company to establish a robust patent management system. Furthermore, we shifted our research and development policy towards technology and product development that outpaces our competitors, thereby enhancing our competitiveness in the market. Additionally, we intensified our efforts to link the early stages of research and development with patent applications. As a result, the number of inventors has steadily increased, and the number of patent applications has significantly exceeded our target. Patent strategy is not merely a defensive measure, but an active tool to bolster a company's innovation and competitiveness in the marketplace. A proper understanding and implementation of patent strategy are critical for a company's future growth and success. 平成12年(ワ)第20946号 実用新案権侵害差止等請求事件(ティッシュペーパ用包装箱事件)」は、私にとって知財訴訟対応の初めての経験でした。この訴訟では、我々は被告側でした。

この事件では、侵害論と無効論の両面で争点が存在しました。幸いなことに、裁判では無効論に関する私たちの主張が認められ、侵害論の一部争点においても勝利を収めることができ、「被告製品は本件考案の技術的範囲には属さず、また、本件考案に基づく請求は権利の濫用にあたり許されない」との判断が下され、原告の請求は棄却されました。 このプロセスを通じて、弁護士、弁理士、そして私たちの社内の技術者や知財担当者は緊密に連携し、議論を深めました。しかし、振り返ってみると、私たちは自分たちの理論や視点に囚われがちで、第三者の視点を取り入れることが不足していた可能性があります。この経験から、訴訟においては相手側の視点を理解し、多角的な議論を重ねることの重要性を改めて認識しました。 この事例については、知財に関する意識と理解を高めるための社内の教育ツールとして利用し、また、知財部員や技術者が実際の訴訟状況を学び将来的な問題に備えることができるように事例研究として活用しました。 特に、技術者向けには、技術者が法的な文脈で自分たちの仕事の重要性を理解するのに役立てるべく、裁判で争われた技術的ポイントや、どのようにこれらのポイントが法的論争に影響を与えたかについて詳しく説明しました。 知財部員向けには、どのような法的論点が有効であったか、どのような証拠や論拠が裁判所に受け入れられたか、弁護士や弁理士などの外部専門家や社内の技術者とのコミュニケーションをどううまく行うかについて詳しく説明しました。 こうした事例研究として活用することを通じて、知財部員や技術者が将来の訴訟等に備えることができたと考えています。 平成12年(ワ)第20946号 実用新案権侵害差止等請求事件 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/012206_hanrei.pdf Don't Forget Your Beginner's Spirit (4) The First IP Litigation The "Heisei 12 Year (Wa) No. 20946 Practical New Utility Model Right Infringement and Cease and Desist Request Case (Tissue Paper Packaging Box Case)" was my first experience in handling intellectual property litigation. In this case, we were on the defense side. The case involved both infringement and invalidity arguments. Fortunately, in the trial, our arguments on invalidity were accepted, and we also managed to win on some points of infringement argument. It was ruled that "the defendant's product does not belong to the technical scope of the invention in question and the claim based on this invention is an abuse of rights and not permissible", which led to the dismissal of the plaintiff's claim. Throughout this process, our lawyers, patent attorneys, and internal engineers and intellectual property staff worked closely together and deepened our discussions. In hindsight, however, we may have been too wrapped up in our own theories and perspectives and failed to include a third party's point of view. Through this experience, we were reminded of the importance of understanding the opposing side's perspective and engaging in multifaceted discussions in litigation. This case was used as an educational tool within the company to increase awareness and understanding of intellectual property, and as a case study to help intellectual property staff and engineers learn about real-world litigation scenarios and prepare for future issues. For the engineers in particular, we explained how the technical points at issue in the litigation influenced the legal arguments, helping them understand the importance of their work in a legal context. For the IP staff, we explained in detail what legal arguments were effective, what evidence and reasoning was accepted by the court, and how to communicate effectively with external experts such as lawyers and patent attorneys, as well as with our internal engineers. This case study helped our intellectual property staff and engineers prepare for future litigation. |

著者萬秀憲 アーカイブ

September 2025

カテゴリー |

|

Copyright © よろず知財戦略コンサルティング All Rights Reserved.

|

サイトはWeeblyにより提供され、お名前.comにより管理されています

RSS Feed

RSS Feed