|

長年にわたり化学系の特許だけに携わってきた私にとって、初めて機械系の特許に接した際、その違いに驚きました。

化学系の特許では、技術の予測可能性が低いため、実施例と比較例の詳細な分析が不可欠です。これに対し、機械系の特許では、予測可能性が高いため、このような比較は必ずしも必要ではありません。この違いは、特許の成立要件における技術分野ごとの独自性を反映しています。 初めは、機械系の特許がどうして実施例と比較例の分析なしに権利化できるのか疑問でしたが、実際の特許出願と権利化の過程を経験することで、そのプロセスの理解を深めることができました。 さらに、化学系であっても技術の予測可能性が高い場合、実施例と比較例の比較がなくても特許要件を満たすことが可能であることを学びました。 こうした異分野の知見は、知財部員としての対応能力を向上させるのに重要です。 特許3865491 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-3865491/8D709F505D353CBCA2B39AFAD36A509DDC6C0402CB51D9254AF3B2C49964E43E/15/ja Don't Forget Your Beginner's Spirit (3) The First Mechanical Patent Application Having worked exclusively on chemical patents for many years, when I first encountered mechanical patents, I was surprised at how different they were. In chemical patents, the technology is less predictable, so detailed analysis of working and comparative examples is essential. In contrast, mechanical patents are highly predictable, so such comparisons are not always necessary. This difference reflects the uniqueness of each technical field in the requirements for patentability. At first, I wondered how a mechanical patent could be granted without the analysis of working examples and comparative examples, but my experience with the actual patent application and grant process has deepened my understanding of the process. In addition, I learned that even in the case of chemical systems, if the technology is highly predictable, it is possible to meet the patent requirements without comparing working and comparative examples. These insights are important to improve my ability to respond as an IP officer.

0 Comments

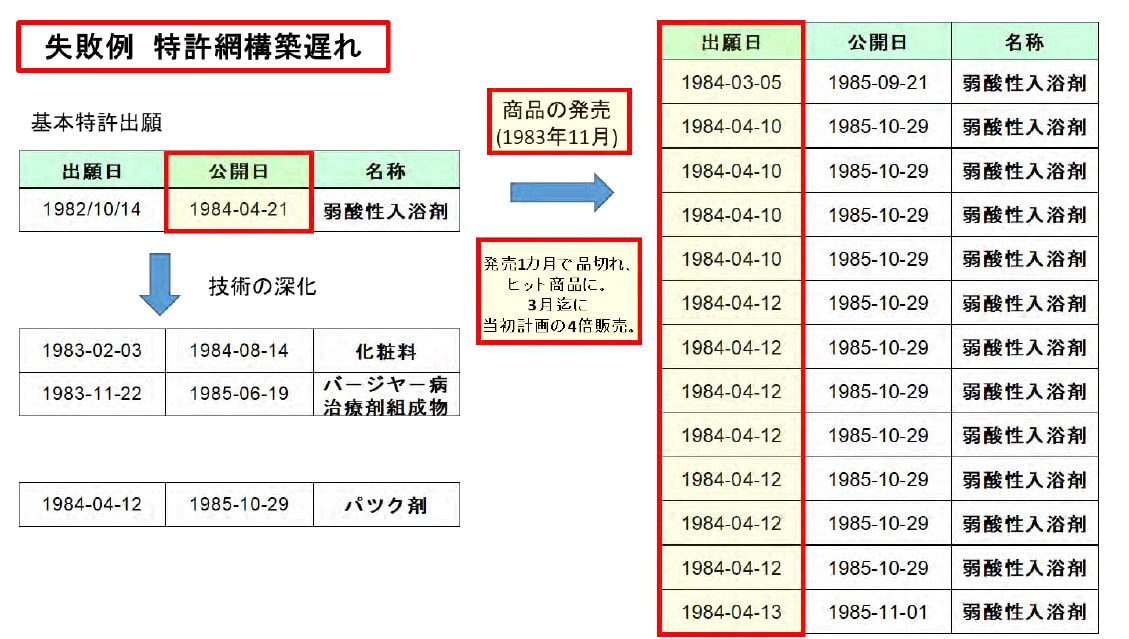

入浴剤「バブ」の成功は、知財戦略の重要性を痛感させる出来事でした。バブの発売後、予想を大幅に上回る売り上げにより品切れが発生し、製造設備の増強に追われる状況でした。その成功の陰で、模倣品のリスクが高まっていることを知財部から指摘されたのです。

当初、基本特許を取得していたため、十分な保護がなされていると考えていましたが、これは誤りでした。知財部の指示に従い、迅速に特許網を拡充し、数ヶ月で十数件の追加特許を出願しました。この戦略は、模倣品の発売を阻止する決定的な要因となりました。 この経験から、基本特許の取得だけでなく、継続的な特許網の構築と強化の重要性を理解しました。また、市場の変化に対応し、知的財産を守るためには、前向きかつ戦略的な知財管理が不可欠であることを学びました。これは、知財部員の心構えとして肝に銘じるべき教訓です。 Don't Forget Your Beginner's Spirit (2) The First Patent Network The success of our bath additive "Bub" was an event that made us acutely aware of the importance of intellectual property strategy. After its launch, sales significantly exceeded expectations, leading to stock shortages and a rush to enhance manufacturing facilities. Amidst this success, the intellectual property department pointed out the increased risk of imitation products. Initially, having obtained the basic patent, we thought we were adequately protected, but this was a mistake. Following the instructions of the intellectual property department, we quickly expanded our patent network and filed several additional patents over a few months. This strategy became a decisive factor in preventing the launch of imitation products. From this experience, we understood the importance not only of acquiring basic patents but also of continuously building and strengthening a patent network. We also learned that proactive and strategic intellectual property management is essential to respond to market changes and protect our intellectual assets. This is a lesson that should be deeply engraved in the mindset of every member of the intellectual property department. 私が初めて特許を出願したのは、入社してから半年後のことでした。担当した研究テーマは、自社が開発した新規化合物の生理活性を探索するもので、日々マウスへの化合物投与とその観察に追われていました。

数か月が経過し、特許出願の段階に至りました。その際、知財部の主任がヒアリングのために訪れ、私の研究内容について細かく質問されました。ヒアリング後は、私の業務報告書や実験ノートもコピーされました。 その後、特許明細書の案が出来上がった時、私は初めての経験に戸惑い、いくつかの点で不安を覚えました。しかし、知財部の主任は非常に丁寧に説明をしてくれ、私の疑問に答える形で明細書の内容を一緒に検討し、最終的には適切な特許明細書を完成させることができました。 この経験から、知財部の担当者の役割の重要性を実感しました。特に初めての特許出願を経験する研究者にとって、知財部員のサポートはその後の特許への取り組み方を大きく左右します。知財部員は、技術的な知見だけでなく、研究者の不安を理解し、適切なガイダンスを提供することが求められます。このような心構えが、組織全体のイノベーションの促進に寄与するのです。 特公昭58-050965 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-S58-050965/F72672D65C9B81F1174273C2C138967AAE0E85211733BA623041053C9163C112/12/ja Don't Forget Your Beginner's Spirit (1) The First Patent Application My first patent application came about six months after joining the company. My assigned research topic was exploring the physiological activity of novel compounds developed by our company, involving daily administration of the compounds to mice and observing the results. Several months later, when it was time to apply for a patent, the chief of the Intellectual Property (IP) department came for a detailed hearing. He thoroughly questioned me about my research, and after the hearing, copied my work reports and experimental notes. When the draft of the patent specification was ready, I was initially confused and anxious due to my lack of experience. However, the IP department chief explained everything clearly, addressing my concerns and collaboratively refining the content of the specification, leading to the completion of a proper patent document. From this experience, I realized the significant role of the IP department staff. The support from IP personnel is crucial for researchers, especially during their first patent application, as it greatly influences their approach to future patents. IP staff are expected not only to have technical knowledge but also to understand the researchers' apprehensions and provide appropriate guidance. Such an attitude contributes to fostering innovation across the organization. YouTube「弁護士・高石秀樹の特許チャンネル」で、『事業に資する知財戦略(5時間で行った有料講義の公開可能部分の抜粋/2時間分)』(約2時間12分)が12月30日に無料公開されました。使用資料も公開されています。

濃密な講義です。 前半は経営幹部(取締役向け)ということですが、この内容が理解できる役員がいる会社で知財活動をやっている方は恵まれていると言えるでしょう。 後半も、初めて聞く方は???でしょうが、アーカイブ動画ですので、繰り返し聴くことができます。また、もう少ししっかり聴きたい方は、それぞれについてのアーカイブ動画がアップされていますので、それを聴くと理解が深まると思います。 前半のIPランドスケープ、コーポレートガバナンス(CG)コードのあたりの説明には若干の違和感を感じますが、後半の部分は違和感がありません。 動画では割愛されていますが、資料に書かれている『9.まとめ(TIP)~「特許の現在地」』は、まさにその通りです。 『日本企業は、新規出願から分割出願・諸外国移行という方針に転換しており、柔軟な分割出願/優先権主張戦略に向けた優先基礎出願明細書の工夫が重要である。 ⇒多くの特許出願が分割を繰り返された特許庁の審査に係属中というステータスを維持しており、逆に言えば、他社特許のクリアランスをする立場のときは、他社特許出願が係属中である以上、明細書に記載されている発明は後に分割出願可能であることを踏まえるべきであるため、請求項に記載された発明をクリアランスすればよいという意識では足りず、相手はこちらの製品を見ながら請求項を創るという意識で対応することが必須である。その意味で、以前より他社特許件数が減少しているとしても、他者特許クリアランスの分量及び難易度は上がっている。』 『<結語> 日本の特許出願は減少傾向にあるとはいえ年間30万件であるのに対し、特許権侵害訴訟は年間約150件であるから、単純計算すると、裁判所で権利行使される割合は2000分の1である。それ故、ともすると、特許出願の目的は特許権の取得であり、裁判所まで考慮した特許出願戦略を考慮しない出願もあると感じる。しかしながら、全ての特許出願は、特許化し、自社の独占実施権の顕在的及び潜在的範囲を最大化し、特許技術に基づく事業を有利にするために、全ての特許出願において裁判所まで考慮した特許出願戦略を念頭に置くべきであり、また、そうしないと特許出願・維持費用の費用対効果を最大化できない。 最後にもう一つ、分割出願戦略の注意点を述べておく。当初明細書に多数の発明を記載し、競合他社製品を横目で見ながら分割出願を繰り返す戦術は有効である。ただし、そのような戦略を採ったのであれば、すなわち、当初明細書に多数の発明を記載したならば、分割出願を繰り返すことで係属させておかないと藪蛇になる。何故なら、明細書に記載されているにもかかわらずクレームアップされてない発明は、所謂Dedicationの法理により均等論第5要件が否定され、却って権利範囲を狭め、競合他社を利する足枷となるからである。その意味で、当初明細書の好ましい記載ボリュームは出願後の分割戦略次第であるから、闇雲に多く記載すればよいというものではない。』 弁護士・高石秀樹の特許チャンネル 【特許】事業に資する知財戦略(5時間で行った有料講義の公開可能部分の抜粋/2時間分) https://www.youtube.com/watch?v=jXGvy82Ihvg 【特許】事業に資する知財戦略(5時間で行った有料講義の公開可能部分の抜粋/2時間分) (弁護士・弁理士・米国California州弁護士 高石秀樹) <目次> 1.はじめに IPランドスケープ 2.特許制度概論(+IPランドスケープ)(「オープン・クローズ戦略」は省略) ⇒コーポレートガバナンス(CG)コードを踏まえた、意思決定者が把握すべき知財 CGコードを踏まえた、意思決定者が把握すべき知財 知財を「資産」と捉える。 知財DD:「知的財産デュー・デリジェンス標準書及び解説」(特許庁、平成30年3月) 3.強い(特許を取れる)発明(パイオニア発明)=将来のイ号製品を捉える分割出願を可能とする当初明細書 4.技術分野別の特許出願戦略(IT、医薬・バイオ) 5.特許戦略レベルの重要判決(等)+特許以外の知財に関する重要ポイント 米国訴訟における「ディスカバリー(Discovery)」において提出を拒む法理 ①弁護士・依頼者間秘匿特権(Attorney-Client Privilege) ②ワークプロダクトの法理(Work Product Doctrine) 米国裁判所を利用した“証拠収集”<USC1782> 過失の推定(特許法103条) 特許権と独占禁止法 分割出願戦略(特許法44条) 数値限定/パラメータ発明の功罪~当初明細書における発明の課題の書き方 先使用権(「食い込み」の否定) 均等論第2要件 複数主体 「消尽論」の日米比較 (名目)取締役の個人責任 海外サーバと国内実施 【商標】~「モンシュシュ」事件、「モンシュシュ」事件 【不正競争防止法】~営業秘密侵害の刑事事件、営業秘密の3要件、虚偽事実流布告知、 【著作権】著作権契約時の必須文言 知財ミックス(商標+意匠)(特許+意匠) 【意匠】拒絶後は非公開、部分意匠、変更出願、関連意匠、画像の意匠、“機能”の保護、出願後の公知意匠とイ号の類似判断、 6.発明の「解像度」(★) ⇒特許要件を踏まえた「明細書に記載された発明の解像度」 7.特許出願後、出願日の優先権を確保したまま、競合他社の実施品を見た後に、別の発明を権利化する余地(『オプション権』)を確保する出願戦略(★) ⇒分割出願戦略(裁判例に見る「新規事項追加」) ⇒諸外国移行を念頭においた出願戦略(優先基礎出願明細書の工夫/諸外国の実務) 8.特許出願価値を最大化するための、その他の工夫(多種多様な小技) ①拒絶理由と、クレーム文言の補正~中間処理の工夫!! ②従属項の利活用~クレームディファレンシエーション ③機能的クレーム~全件、独立クレームとして検討に値する!! ④サブコンビネーションクレーム~使途相違の敗訴無し ⑤「用途」「使用態様」の特定~用途相違の敗訴は1件のみ ⑥除くクレーム~主引例の必須要素を除くことで、進歩性〇!! ⑦数値限定・パラメータ発明~新たな「課題」とのセット!! ⑧効果のクレームアップ~構成容易を免れない場合の最終奥義 ⑨製造方法の発明 ⑩別出願の活用 ⑪程度を表わす文言 ⑫間接侵害、複数主体侵害の想定(システムクレームの見直し) 事業に資する知財戦略(改+) 中村合同特許法律事務所 弁護士・弁理士・米国CAL州弁護士 高石 秀樹(令和5年12月30日) https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_c709fef7376c4c83b4391742da3e74e5.pdf 令和4年(ネ)第10094号 特許権侵害差止等請求控訴事件は、本件発明に係る特許請求の範囲の記載には、分割出願が適法であるか否かにかかわらず、明細書の記載から課題を認識できないためサポート要件を充足しない=サポート要件違反があり、本件訂正が有効であったとしても、サポート要件違反があることが認められるから、結局、本件特許は特許法36条6項1号違反により無効にされるべきものであり、同法104条の3第1項により、原告は被告に対し、本件特許権を行使することはできないと判断しました。

本判決は、サポート要件についての一般論を次のように述べています。 「特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決することができると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決することができると認識することができる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。」 「明細書から課題が認識できなければ、ただちにサポート要件を充足しない」と判示しているようです。 なお、裁判所が課題重視、特許庁は効果重視という傾向があることは良くいわれることですが、裁判所が考えている「課題」と『特許・実用新案審査基準』における「課題」には違いがあるということもありそうです。 以下は、『特許・実用新案審査基準』における「課題」の気になる記載です。 『第 36 条第 4 項第 1 号の委任省令要件についての判断に係る運用では、以下の(i)、(ii)等の発明のように、もともと解決しようとする課題が想定されていないと認められる場合には、課題の記載は求めないこととされている(「第 II 部第 1 章第 2 節 委任省令要件」の 2.(1)b(c)参照)。』 『「第 II 部第 1 章第 2 節 委任省令要件」の 2.(1)b(c) 以下の(i)、(ii)等の発明のように、もともと課題が想定されていないと認められる場合は、課題の記載は求められない。 (i)従来技術と全く異なる新規な発想に基づき開発された発明 (ii)試行錯誤の結果の発見に基づく発明(例:化学物質の発明) なお、このように、課題が想定されていない場合は、その課題を発明がどのように解決したか(解決手段)の記載も求められない。「その解決手段」は、課題との関連において初めて意義を有するものであり、課題が認識されなければ、その課題を発明がどのように解決したかは認識されないからである。』 令和5年10月5日判決言渡 令和4年(ネ)第10094号 特許権侵害差止等請求控訴事件 判決 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/407/092407_hanrei.pdf 2023.11.14 侵害訴訟等 令和4年(ネ)第10094号「2,3-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロプロパン,2-クロロ-1,1,1-トリフルオロプロペン,2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロプロパンまたは2,3,3,3-テトラフルオロプロペンを含む組成物」事件 https://unius-pa.com/infringement_lawsuit/10110/ サポート要件と「課題」との関係 ― 知財高判令和5年10月5日(令和4年(ネ)第10094号) https://patent-law.hatenablog.com/entry/2023/10/08/203810 生成AIの悪用が広がっているということです。2023年上半期(1~6月)の世界のビジネス詐欺のメール数は89%増加、23年上半期のネットバンキングを通じた不正送金の被害は2322件と16倍に急増、AIで詐欺メールの作成時間が大幅に短縮された・・・・確かにそうでしょう。

「新技術の恩恵をより多く享受するためにも各国が連携して対策を練る重要性が増している」のは確かです。 詐欺師の正体は生成AI 素早い模倣、ビジネス被害2倍 2023年12月30日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC064RI0W3A101C2000000/ マカフィー、2024年のサイバーセキュリティ脅威動向予測を発表、AIを悪用した詐欺などを警告 https://news.yahoo.co.jp/articles/958a44af463b1b60b53d0750fdd7c41ef96314f8 ブラックボックスの生成AIリスク、政府が研究拠点…文章や画像を作り出す仕組み解明 2023/12/30 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20231230-OYT1T50000/ [ITセキュリティー]生成AIの活用と悪用に注目集まる、しかし1位は衝撃のあの記事 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02671/113000003/ 今後も続くサイバー攻撃者の生成AI活用、事例に見る「あなたもこうしてだまされる」 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00676/120700156/ Meta、生成AIの悪用を防ぐプロジェクト「Purple Llama」 https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1553133.html 標的型攻撃、サイバー攻撃に利用される生成AIについて解説 https://www.lrm.jp/security_magazine/targeted_attack_ai/ 令和4年(行ケ)第10126号審決取消請求事件(「2,3-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロプロパン、2-クロロ-1,1,1-トリフルオロプロペン、2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロプロパンまたは2,3,3,3-テトラフルオロプロペンを含む組成物」事件)は、請求項に記載の「HFO-1234yf」の含有量を追加する訂正は、新たな技術的事項を導入するものであるとはいえないものであり、本件訂正を認められないとした本件審決の判断は誤りであり、取消しは免れない、と判断された事例です。

判決では、『特許請求の範囲等の訂正は、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」においてしなければならないところ(特許法134条の2第9項、126条5項)、これは、出願当初から発明の開示が十分に行われるようにして、迅速な権利付与を担保するとともに、出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにしたものと解される。「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項(以下、単に「当初技術的事項」という。)を意味すると解するのが相当であり、訂正が、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正は、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。』と確認したうえで、 「本件における当初技術的事項の内容」について確認し、『本件訂正により、本件発明1の化合物(HFO-1234yfと、HFC-143a、およびHFC-254eb、を含む組成物であって、HFC-143aを0.2重量パーセント以下で、HFC-254ebを1.9重量パーセント以下で含有する組成物)のうちのHFO-1234yfの含有量の下限が77.0モルパーセントと定められたことになるが、この数値自体は本件明細書に記載されていたものである。しかるところ、本件明細書の記載に照らしても当該数値に格別の技術的意義があるとは認められないから、本件訂正により、本件発明1に関し、新たな技術的事項が付加されたということはできない。 そうすると、本件訂正は、本件発明1に関し、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。』 としています。 なお、本件特許権に基づく特許権侵害差止等請求控訴事件(令和4年(ネ)第10094号)においては、本件明細書には、本件発明が解決しようとした課題をうかがわせる部分がないから、本件発明はサポート要件を満たさず、無効審判により無効にされるべきものである、と判断されています。 本件では、訂正要件という観点から、HFO-1234yfの量として、77.0、82.5モルパーセンの数値が明細書中に明記されており、当初技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではない、として審決の誤りを指摘した裁判所の判断です。 令和4年(行ケ)第10126号 審決取消請求事件 判決 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/406/092406_hanrei.pdf 2023.11.27 審決取消訴訟等 令和4年(行ケ)第10126号「2,3-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロプロパン、2-クロロ-1,1,1-トリフルオロプロペン、2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロプロパンまたは2,3,3,3-テトラフルオロプロペンを含む組成物」事件 https://unius-pa.com/decision_cancellation/10120/ 2023-10-22 訂正要件の判断に誤りがあるとして審決を取り消した事案 ― 知財高判令和5年10月5日(令和4年(行ケ)第10126号) https://patent-law.hatenablog.com/entry/2023/10/22/172049 RIETI(独立行政法人経済産業研究所、英語名称:The Research Institute of Economy, Trade and Industry)の「新春特別コラム:2024年の日本経済を読む~日本復活の処方箋」の中から、生成AI関連の2題を紹介します。

「生成AIと知識創造:標準化活動調査(2021)に見る新たな経営課題」と「生成AI活用による物流業界のDX推進」です。 「生成AIと知識創造:標準化活動調査(2021)に見る新たな経営課題」では、標準化活動における重要な知識源としては、明示的知識(形式知;例えばテキスト化されている知識)と暗黙的知識(暗黙知;例えばテキスト化されていない知識)があるが、生成AIが利用できるのは明示的知識(形式知;例えばテキスト化されている知識)だけであり、「標準化活動に係る知識創造(標準開発)は、生成AI技術により代替が効かない分野として、人的資本の充実が、とりわけ重要な留意事項となろう。」としています。 「生成AI活用による物流業界のDX推進」では、「2025年の崖」を回避するために、生成AIの活用が、紙ベースの事務処理からの脱却、HSコードの特定、原産性判定とEPA活用などで武器となることが提案されています。 2023年12月22日 生成AIと知識創造:標準化活動調査(2021)に見る新たな経営課題 田村 傑 https://www.rieti.go.jp/jp/columns/s24_0001.html 2023年12月22日 生成AI活用による物流業界のDX推進 松本 秀之 https://www.rieti.go.jp/jp/columns/s24_0018.html 高林龍先生(早稲田大学名誉教授、RCLIP顧問、弁護士)は、裁判官から早稲田大学教授となり、2023年3月に定年退職され、4月から弁護士の立場で知財訴訟に係わることになりました。

「昔とは様変わりした」という表現で現代特許侵害訴訟の特色を指摘されています。 実務にReturnした元裁判官から見るとそう見えるんですね。 裁判官、学者を経て実務にReturnした者から見た現代特許訴訟の特色(高林龍) RCLIP2023年12月27日 https://rclip.jp/2023/12/27/takabayashi2023/ 高林龍先生の最終講義に際して(上野達弘) RCLIP2023年12月27日 https://rclip.jp/2023/12/27/ueno2023/ 高林 龍 上席弁護士 https://soei-law.com/lawyers/takabayashi-ryu/ 標準 特許法 第8版 https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641243767 高林 龍 (早稲田大学名誉教授,弁護士)/著 2023年12月発売 A5判並製カバー付 , 400ページ 定価 3,080円(本体 2,800円) ISBN 978-4-641-24376-7 目次 序 章 知的財産権と特許 第1章 特許権の概要 第1節 特許権の保護対象/第2節 特許の要件/第3節 権利の主体/第4節 特許権の効力/第5節 特許権の消滅事由 第2章 特許権侵害 第1節 特許発明の技術的範囲/第2節 均等論/第3節 間接侵害/第4節 特許権の効力が及ばない場合/第5節 刑事罰 第3章 特許権の利用 第1節 実施権/第2節 権利の譲渡/第3節 担保権の設定/第4節 信 託 第4章 特許取得手続 第1節 出願・審査/第2節 補正・出願分割・国内優先権制度/第3節 査 定 第5章 特許行政争訟 第1節 審 判/第2節 審決取消訴訟 第6章 権利侵害救済手続 第1節 権利侵害救済のための特別規定/第2節 特許侵害訴訟の実務 第7章 実用新案法 第8章 特許をめぐる条約 警察・検察の捜査が「違法」だった例が報道されており、これはあってはならないことですが、知的財産の流出は、企業や大学などが管理を徹底すること、捜査機関とも連携することが大切です。全国で、地道な活動が行われています。

知的財産の流出 捜査機関とも連携し管理徹底を 2023/12/27 https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00697065 神奈川県警よりお知らせ:経済安全保障セミナー開催! https://www.kistec.jp/news/news20231226/ 神奈川県警より、テクニカルショウヨコハマ2024(パシフィコ横浜)において経済安全保障セミナー開催のお知らせがございましたので、ぜひご覧ください。 テーマ:経済安全保障に関する動向と技術流出の防止について (1/25)自社の技術を守る! 展示会に潜むリスク・対策と技術情報の流出防止に向けて in 兵庫県 https://chizai-seminar23.go.jp/wp/wp-content/themes/dan/img/%E7%9F%A5%E8%B2%A123%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%EF%BC%88%E5%85%B5%E5%BA%AB%EF%BC%89fix.pdf ●日時 令和6年1月25日(木) 14時00分~16時00分 ●開催場所、開催方法 ・神戸市産業振興センター 会議室801 (兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目8-4 神戸ハーバーランド内) JR「神戸」駅より徒歩約5分 阪神電鉄「西元町」駅より徒歩約6分 神戸高速鉄道「高速神戸」駅より徒歩約8分 ・リアル開催、オンライン開催のハイブリッド形式 ●対象者 ・展示会等で自社の技術をPRする機会がある事業者の皆様 (兵庫県外所在の企業様も参加可能です。) ●定員 ・リアル会場 20名 ・オンライン参加 30名 ●プログラム (講演1)45分 『展示会出展でチャンスをゲット! その前に技術情報流出対策を!』 ~潜むリスクとその対策~ 講師:独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT)近畿統括本部 知財戦略エキスパート 濱野 廣明 氏 (講演2)40分 『警察における経済安全保障の取り組み』 ~技術流出防止に向けて~ 講師:兵庫県警察本部 警備部外事課 警部 原田 将幸 氏 (休憩)5分 (質疑応答)25分 (事業案内)5分 特許出願非公開制度(秘密特許制度)を機に考えるべき、技術管理 https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2023/12/secret-patent-management.html 内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令(令和5年12月18日内閣府・経済産業省令第5号) https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/syoreikaisei/sangyozaisan/20231218.html 軍事転用可能な機械を不正輸出した疑いで逮捕され1年近く勾留されたあと無実が明らかになった会社の社長などが国と東京都に5億円余りの賠償を求めた裁判で、12月27日、東京地方裁判所は検察と警視庁の捜査の違法性を認め、国と東京都に賠償を命じる判決を言い渡しました。

日本では、社会の平和や安全の維持を目的として、軍事転用可能な製品の無許可の輸出を禁じており、警察庁は、2022年に経済安全保障室を設置して、情報流出を狙う経済スパイやサイバー攻撃の手口・防御策を指南する「アウトリーチ活動」を進めています。今回の件は、捜査機関が「輸出品が規制に該当するか」という形式論だけで、成果をあげるべく恣意的捜査で悪意のない企業をやり玉に挙げる手法で突っ走ったとしか見えなく、警察への不信感が広がることになり、残念です。 不正輸出めぐる捜査は違法、東京地裁が国と東京都に賠償命令判決 2023/12/27 https://www.yomiuri.co.jp/national/20231227-OYT1T50131/ 「不正輸出」、恣意的捜査に警鐘 規制解釈に曖昧さも 2023年12月27日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE2718P0X21C23A2000000/ 国と東京都に約1.6億円の賠償命令 「大川原化工機」国賠訴訟 https://digital.asahi.com/articles/ASRDV4TS3RDNUTIL04D.html?iref=comtop_list_01 届いた1通の内部告発 疑問のなか突き進んだ捜査 起訴取り消し事件 https://digital.asahi.com/articles/ASRDW61N1RDPUTIL00J.html?iref=comtop_7_01 異例の起訴取り消し 現役捜査員が証言“ねつ造かもしれない” 2023年7月2日 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230630/k10014114751000.html 「捜査は違法だった」警察と検察を厳しく批判 大川原化工機めぐる国賠訴訟判決【経済事件ファイル】(2023年12月27日) https://www.youtube.com/watch?v=EV29oLsHRS8 軍事転用可能な機微技術の流出を防ぐために特許出願を非公開化する制度が2024年5月1日から施行されることが明らかになりました。

航空機のステルス技術や自律制御技術などを含む25の先端技術分野について、24年5月1日以降に出願された特許が対象となります。 発明の非公開が決定された場合に生じる損失の補償についても、Q&A形式で事例が示されたほか、非公開となった発明の出願人に求められる発明情報の漏えい防止のための適正管理措置についてもガイドラインが示されています。 特許出願の非公開に関する制度 https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/patent.html 損失の補償に関するQ&A https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/doc/patent_sonshitsu_qa.pdf 特許出願の非公開に関する制度における適正管理措置に関するガイドライン(第1版) https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/doc/patent_tekisei_guideline.pdf ステルス技術など特許非公開、24年5月施行 経済安保相 2023年12月19日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA1996R0Z11C23A2000000/ 10月31日に開催された「"攻めの知財"への転換 企業価値創造に資する知財カンファレンス - The IP Front -」(SPEEDA H2H)のアーカイブ動画がNewsPicks Stage.で公開されました。菊地 修 氏(HRガバナンス・リーダーズ株式会社 フェロー/知財・無形資産 経営者フォーラム 事務局長/戦略法務・ガバナンス研究会 共同代表幹事/知財ガバナンス研究会 幹事)と大久保 典雄 氏(古河電気工業株式会社シニア・フェロー 研究開発本部 知的財産部 部長)がゲストです。(約48分)

元気をもらえる動画です。ぜひご視聴ください。 H2H『"攻めの知財"への転換 企業価値創造に資する知財カンファレンス - The IP Front -』 https://newspicks-stage.com/ondemand/receptions/sp-h2h-chizai-conf-1 H2H "攻めの知財"への転換 企業価値創造に資する知財カンファレンス - The IP Front - 2023.10.31 配信分 『企業価値創造に資する知財カンファレンス - The IP Front -』は、経営・事業起点の知財・無形資産活用の輪をさらに拡げる機会をつくることを目的とし、会場である弊社東京・丸の内オフィスへゲストの方々をお招きして四部構成でお届けする初のカンファレンスです。 知財関係者の方々はもちろん、研究開発部門や事業部門も含めた広義なコミュニティとして、自身の活動から自社を成長させる力へ、さらには日本を再興する力へと昇華させるべく、大きな機運を共につくり上げて行きましょう。 菊地 修 氏(HRガバナンス・リーダーズ株式会社 フェロー/知財・無形資産 経営者フォーラム 事務局長/戦略法務・ガバナンス研究会 共同代表幹事/知財ガバナンス研究会 幹事) https://mkt.ub-speeda.com/rs/550-EMV-558/images/20210120_Kikuchi_WP_SPEEDAH2H.pdf 大久保 典雄 氏(古河電気工業株式会社シニア・フェロー 研究開発本部 知的財産部 部長) https://www.furukawa.co.jp/rd/review/fj142/fj142_02.pdf Paragraph. 編集するにはここをクリック.12月26日 日本の1人あたりGDPがG7最下位、OECDでは21位

内閣府の12月25日発表によると、物価の2022年の日本の1人あたりの名目国内総生産(GDP)は、経済協力開発機構(OECD)加盟38か国中21位でした。これは1980年以降で最も低い順位で、先進7か国(G7)では2008年以来の最下位となったということです。首位はルクセンブルクの。2位ノルウェー、3位アイルランドということです。 「日本企業の稼ぐ力を賃上げや人手不足を補う投資に回し、成長と分配の好循環を促すことが必要だ」とのことですが、「日本企業の稼ぐ力」を強くすること、そのための知財重視が大切だと思います。 1人あたりの名目GDP日本は21位 イタリアに抜かれG7最下位に 2023年12月25日 https://digital.asahi.com/articles/ASRDT6QCCRDTULFA017.html 22年の1人あたりGDP、G7で最下位 円安で順位下げる 2023年12月25日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA251C40V21C23A2000000/ 日本の1人あたりGDPがG7最下位…円安が影響、OECDでは21位 2023/12/25 https://www.yomiuri.co.jp/economy/20231225-OYT1T50236/ 『「見えない資産」が利益を生む: GAFAMも実践する世界基準の知財ミックス』(ポプラ社刊)の著者である鈴木健二郎氏の「ブランドを築く知財ミックスで『失われた30年』を取り戻せ」(約53分、主催:知的財産教育協会、未来価値創造ゼミ『BUILD』)というアーカイブ動画を視聴しました。

「ブランドを築く知財ミックスで『失われた30年』を取り戻せ」 知的財産管理技能士と知的財産アナリストのためのスキルアップ連携セミナー 2023/12/24公開(【収録日】2023/11/27) https://www.youtube.com/watch?v=LwvMaRdyLjc 【セミナーのねらい】 バブル崩壊後の経済の低成長が続く日本。「失われた10年」は、20年となり、30年になろうとしていますが、未だに日本は低成長にあえぎ、新しい産業が興るようなイノベーションは生まれていません。 日本経済が世界から取り残されつつあることは、企業の時価総額ランキングを見ると明らかです。1989年の世界の企業時価総額ランキングのトップ5はすべて日本企業でしたが、2023年のランキングを見ると、50位以内に日本企業は1社もランクインしていません。 『「見えない資産」が利益を生む: GAFAMも実践する世界基準の知財ミックス』(ポプラ社刊)の著者である鈴木健二郎氏は、日本企業が国際的な競争力を失った原因のひとつとして「知財をミックスで活用することで、企業価値を高め、ブランド力を築く努力が十分でなかったこと」を挙げています。 本研修では、イノベーションとブランドの関係を理解し、ブランドを強固にして企業価値を高め、稼ぎ続ける仕組みを築くための手段としての複合的な知財活用のあり方を理解することができます。 【セミナー内容】 『「見えない資産」が利益を生む: GAFAMも実践する世界基準の知財ミックス』の著者である鈴木健二郎氏と、AIPE認定 シニア知的財産アナリストであり、鈴木氏が主宰する未来価値創造ゼミ「BUILD」でアソシエイトコーディネータとして活躍する池昂一氏が、書籍で解説されている知財ミックスの考え方を紹介するとともに、これを実践するための具体的な行動として提案されている3つのプロセスを、事例を交えながら解説します。 【講師】 鈴木 健二郎(すずき けんじろう) 氏 株式会社テックコンシリエ 代表取締役 博士(工学) 【収録日】 2023/11/27 ▼セミナーの詳細はこちら https://ip-edu.org/renkeiseminer20231127 「見えない資産」が利益を生む GAFAMも実践する世界基準の知財ミックス 著/鈴木 健二郎 発売年月 2023年8月 https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8008426.html 日本生産性本部が12月22日に発表した「労働生産性の国際比較2023」によると、2022年の日本の労働生産性は1時間あたり(就業1時間あたりの付加価値)は52.3ドル(購買力平価換算で5099円)でOECD加盟38カ国中30位、1人あたりは年間8万5329ドル(同833万円)で同31位だったとのことです。

計算の仕方の問題もあるようですが、元々低い順位だったのがさらに低い順位ということです。 日本の製造業の労働生産性についてみると、OECDに加盟する主要34カ国の中で18位で、 2000年にはOECDに加盟する主要国でトップだったが、2005・2010年に9位、 2015年に17位へと後退し、以降16~19位で推移しているということです。 生産性向上につながる産業構造への変革や、業務の IT 化や DX を推進するための技術的イノベーションも求められるようですが、労働生産性の向上自体が目的となるのではなく、「ウェルビーイング(Well-being)」に資する労働生産性の向上施策が望まれます。 労働生産性の国際比較2023 ~日本の時間当たり労働生産性は52.3ドル(5,099円)でOECD加盟38カ国中30位~ 2023年12月22日 公益財団法人 日本生産性本部 https://www.jpc-net.jp/research/detail/006714.html 日本の労働生産性は低い?その理由と改善に向けた施策を解説 日本の労働生産性は諸外国と比べて低いとされています。労働生産性が低い理由やそれによって引き起こされる弊害、労働生産性を高める方法について解説します。 2023年11月16日 https://slack.com/intl/ja-jp/blog/productivity/why-is-japanese-labor-productivity-low 日本の労働生産性低迷について https://www.jkri.or.jp/PDF/2023/Rep186furukane.pdf 「労働生産性の国際比較 2021」からの考察 https://www.tr.mufg.jp/shisan-ken/pdf/shisan_keisei_12.pdf 労働生産性の向上に向けた我が国の現状と課題 https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/16/dl/16-1-2_01.pdf 特許取消決定取消請求訴訟において、進歩性の判断が争点となった事例です。

裁判所は、副引用例(引用例2)を正しく認定すると、副引例に記載された事項を主引例(引用例1)に適用しても、本件発明に想到できないと判断し、特許庁の特許取消決定を取消しました。 裁判所と特許庁との間で判断が分かれたのは、特許庁が引用例2において表面ヘイズ値とギラツキとを切り離して認定したのに対し、裁判所は「課題及び課題を解決する手段」との関係から引用例2において表面ヘイズ値とギラツキとを技術的に一体不可分のものとして認定したからで、複数の構成要素をまとまった技術として扱う「技術的な一体不可分」の主張により進歩性が認められた例です。 令和4年(行ケ)第10029号 特許取消決定取消請求事件 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/988/091988_hanrei.pdf 令和4年(行ケ)第10029号「防眩フィルム」事件 https://unius-pa.com/decision_cancellation/10051/ 【判例研究】令和5年3月27日判決言渡 令和4年(行ケ)第10029号特許取消決定取消請求事件 「防眩フィルム事件」知財高裁判決 https://www.ondatechno.com/jp/report/patent/hanrei/p6454/ 「副引例から特定の数値のみを抜き出して、主引例に組み合わせることはできないと判示された例」 「防眩フィルム」事件 (知財高判令和5年3月27日 令和4年(行ケ)第10029号) https://www.fukamipat.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2023/11/30_2022_Gyo-ke_10029.pdf ≪数値限定クレームについて、明細書中に測定方法・測定条件の記載がなかったが、技術常識に基づき明確性要件違反が否定された事例≫ 【知財高裁令和5年3月27日判決(令和4年(行ケ)第10029号 特許取消決定取消請求事件)】 https://www.ip-bengoshi.com/archives/6881 【解 説】進歩性の判断(相違点についての論理付け)知的財産高等裁判所 令和4年(行ケ)第10029号 特許取消決定取消請求事件 判決言渡 令和5年3月27日 https://nipo.gr.jp/pdf/2023/2023_6.pdf 令和4年(行ケ)第10029号 取消決定の取消請求事件(ダイセル vs 特許庁) 進歩性:請求項に記載のない技術との「技術的な一体不可分」を考慮して進歩性を認めた事例 https://ipnosusume.com/r4gk10029/ 電子情報技術産業協会(JEITA)のまとめによると、生成AIの開発や関連サービスなどの世界需要は、2030年には2110億ドル、日本円で30兆円規模になるということです。

ことしの約20倍に拡大し、製造業での開発支援や金融・通信分野での業務の効率化などの分野で急速に市場が成長するとしています。 生成AIの導入が成長の鍵なのかもしれません。 生成AIの世界需要、2030年に2110億ドルと予測 日本市場も1兆7774億円規模へ 2023年12月22日 https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2312/22/news063.html#:~:text=%E8%A3%BD%E9%80%A0%E5%88%86%E9%87%8E%E3%81%8C%E7%94%9F%E6%88%90AI,%E5%80%8D%E3%81%AE%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%80%82 電子情報技術産業協会(JEITA)は、生成AIの世界需要額見通しを発表した。2030年の世界需要は2110億米ドルと予測され、2023年に比べ約20倍の規模となる。日本市場も1兆7774億円になるとみられ、現在と比べ15倍に拡大する。 2023 年 12 月 21 日 JEITA、生成 AI 市場の世界需要額見通しを発表 https://www.jeita.or.jp/japanese/topics/2023/1221-2.pdf ・生成 AI 市場の世界需要額は年平均 53.3%で成長、2030 年には 2,110 億ドルに達し、2023 年の約 20 倍となる見込み ・生成 AI の利活用分野はより一層広がる見込みで、特に製造分野の伸長が著しく、年平均 54.6%で成長、2030 年には 507 億ドルへと拡大する見通し ・生成 AI の利活用の広がりはハードウェア市場にも影響を及ぼし、世界で+7.8%、日本で+6.0%程度の押し上げ効果が見込まれる 12月21日の第7回AI戦略会議で、政府は「AI事業者ガイドライン」を示し、生成AIの安全性など研究する国の機関を1月めどに設立するとしました。

ガイドラインはAIによるリスクを未然に防ぐ判断基準にはなりますが、EUや米国では拘束力を持つ法令をつくる議論が進んでいます。 日本は「AI事業者ガイドライン」だけで良いのでしょうか? AI戦略会議 第7回 https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/7kai/7kai.html 生成AIの安全性など研究する国の機関 1月めどに設立へ 首相 2023年12月21日 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231221/k10014294821000.html 生成AIのリスク「民主主義ゆがめる懸念も」 政府が新組織で対応へ 2023年12月21日 https://digital.asahi.com/articles/ASRDP5TPQRDNULFA04D.html A I 事業者ガイドライン案の主な内容 【共通の指針】 ①人間中心②安全性③公平性④プライバシー保護⑤セキュリティー確保⑥透明性⑦アカウンタビリティー(説明責任)⑧教育・リテラシー⑨公正競争確保⑩イノベーション ・人間の意思決定や認知・感情を不当に操作することを目的としたAIの開発・提供・利用は行わない ・AIが生成した偽情報が社会を不安定化・混乱させるリスクが高まっていることを認識し、必要な対策を講じる ・AIの出力結果が公平性を欠くことがないよう、人間の判断を介在させる利用を検討する 【AI開発者】 ・学習時のデータに、第三者の機密情報や個人情報などが含まれる場合は法令に従って適切に扱うことを確保する ・データ収集や使用されたアルゴリズムを第三者が検証できるよう文書化する 【AI提供者】 ・不適切な出力などのリスクを最小限に抑える方法を検討する ・AI開発者が設定した範囲でAIを活用する 【AI利用者】 ・公平性が担保されたデータの入力を行い、バイアス(偏り)に留意して、責任を持ってAI出力結果の事業利用判断を行う ・個人情報を不適切に入力しないよう注意を払う 【具体的リスク例】*別添資料より ・AI人材採用システムで、女性を差別する機械学習面の欠陥が判明した。学習に使用した過去の履歴書がほとんど男性だったことが原因とされる ・選挙支援活動で、収集した個人情報を基に「陰謀論に傾きやすい集団」などの分類をし、自陣営に有利になる記事が大量に投稿され、民主主義をゆがめると懸念された ・医療現場のトリアージでは、特定の人群に差別的な医療判断が行われる可能性がある ・AIで合成された娘の声で助けを求める電話があり、身代金を要求された AIの安全性確保と活用促進に関する緊急提言 https://note.com/masanao_ozaki/n/nbd4dd013a5cb ・・・・・これらの政府による迅速な取組みは高く評価したい。一方で、世界はルールメーキングの次を見ている。AI の安全性の確保に向けて、安全保障、サイバーセキュリティも含む幅広い関係者を巻き込み、より具体的な検討が始まっている。英国でのAI サミットの開催、米英の AI 安全研究所の設立、英米はじめ 18 ヶ国の政府機関による「セキュア AI システム開発ガイドライン」の策定、「AI の安心、安全で信頼できる開発と利用に関する米国大統領令」などは、その表れであろう。 ・・・・・更に、当該ガイドライン遵守の履行確保のため、法制化に向けて検討を進めること。 『先進国の窓際でいいのか 「取り戻す30年」民の力で』という指摘は、確かにそうだと思って読みました。

『成長の源泉は「創造力」』『「官が環境を整え、民が力を発揮し、その先にGDPという結果がついてくる。下村理論の核心を生かすべき時だ」という。政府・日銀の政策もさながら、企業や個人の覚醒なくして「取り戻す30年」は始まらない。』 先進国の窓際でいいのか 「取り戻す30年」民の力で 2023年12月18日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD125PB0S3A211C2000000/#k-think 21年の1人あたりGDP、日本20位に低下 所得伸び悩みで https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA236EA0T21C22A2000000/#:~:text=%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C%E3%81%8C23%E6%97%A5,9803%E3%83%89%E3%83%AB%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82 日本のGDP、ドイツに抜かれ世界4位に IMF予測 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN240FU0U3A021C2000000/ 2075年への道筋-世界経済の成長は鈍化、しかし着実に収斂 https://www.goldmansachs.com/japan/insights/pages/path-to-2075-f/report.pdf 名目GDPの総額では、日本は2050年には6位、2075年には12位まで後退する。 日本経済成長論 下村治 著 https://dl.ndl.go.jp/pid/3019100/1/1 |

著者萬秀憲 アーカイブ

September 2025

カテゴリー |

|

Copyright © よろず知財戦略コンサルティング All Rights Reserved.

|

サイトはWeeblyにより提供され、お名前.comにより管理されています

RSS Feed

RSS Feed