|

YouTube弁護士・高石秀樹の特許チャンネルで『【特許】「粘着テープ」事件(令和3年(行ケ)10091<本多>) 技術的意義が低い4個の“数値限定に係る相違点”を何れも容易想到とした事例』(約36分)が8月4日に公開されました。

パラメータ発明で進歩性が否定された事例を解説したうえで、どうすればパラメータ発明の進歩性を認めさせることができるのかをわかりやすく解説しています。 【特許】「粘着テープ」事件(令和3年(行ケ)10091<本多>) 技術的意義が低い4個の“数値限定に係る相違点”を何れも容易想到とした事例 https://www.youtube.com/watch?v=oiVwi2Iiy6w Reiwa 3 (Administrative Case) 10091 "Adhesive Tape" Parameter Invention A video titled "Patent 'Adhesive Tape' Case (Reiwa 3 (Administrative Case) 10091 <Honda>): An Example Where Four 'Differences in Numerical Limitations' Were All Deemed Obvious Despite Low Technical Significance" (approximately 36 minutes) was released on August 4 on the YouTube channel of lawyer Hideki Takaishi, Patent Channel. The video explains a case where the inventiveness of a parameter invention was denied and provides a clear explanation on how to get the inventiveness of parameter inventions recognized.

0 Comments

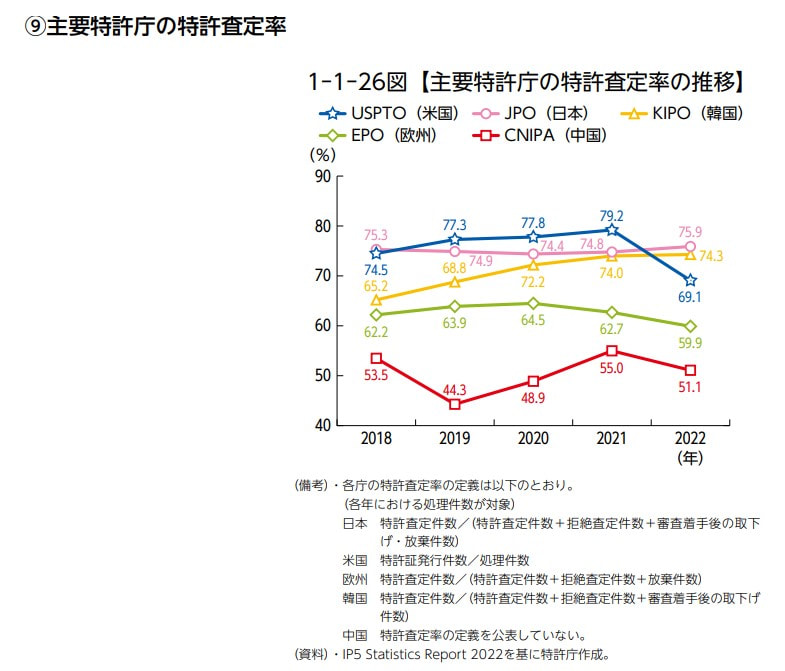

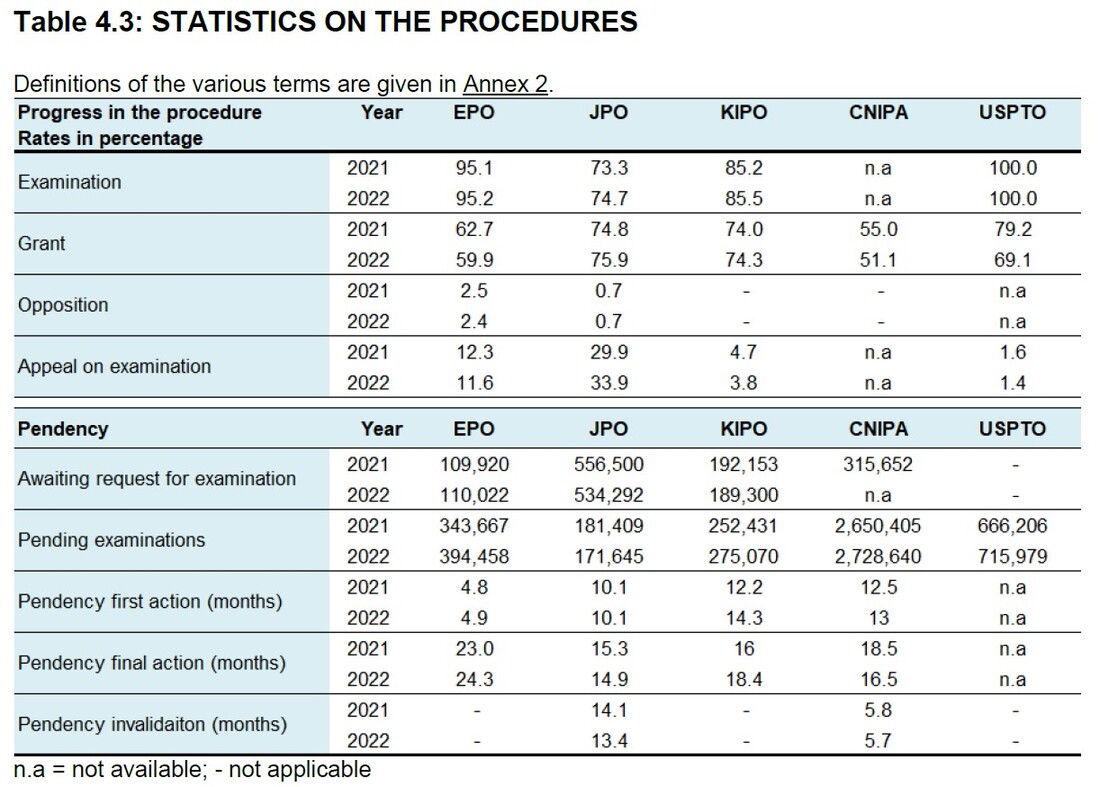

特許行政年次報告書2024年版には、主要特許庁の特許査定率の推移の図が掲載されているだけで、IP5統計報告書 2022年版には、「JPOとKIPOの特許査定率は2021年から2022年にかけて上昇した。EPO、CNIPA、USPTOでは、2021年から2022年にかけて特許査定率が減少した。」と記載があるだけでした。 生成AI(GPT-4o、Gemini 1.5 Pro、Claude 3.5 Sonnet、Perplexity)に、「USPTO(米国)の特許査定率が、2021年は79.2%だったのに、2022年は69.1%と10.1%下がりました。この低下の要因について、どんな議論がされていますか?根拠になった情報も示してください。」と問いかけましたが、しっかりとした議論はされていないようでした。 特許行政年次報告書2024年版 https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2024/document/index/0101.pdf IP5 Statistics Report 2022 Edition https://www.fiveipoffices.org/statistics/statisticsreports/2022edition The grant rates at the JPO and the KIPO increased between 2021 and 2022. At the EPO, the CNIPA, and the USPTO, the grant rate decreased between 2021 and 2022. Trends in Patent Grant Rates at JPO, USPTO, EPO, CNIPA, and KIPO The 2024 edition of the Annual Report on Patent Administration only includes a graph showing the trends in patent grant rates at major patent offices. The IP5 Statistics Report 2022 mentions, "The patent grant rates at JPO and KIPO increased from 2021 to 2022, while the grant rates at EPO, CNIPA, and USPTO decreased from 2021 to 2022." When I asked the generative AIs (GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, Claude 3.5 Sonnet, Perplexity), "The patent grant rate at USPTO (USA) was 79.2% in 2021, but it dropped by 10.1% to 69.1% in 2022. What discussions are there about the factors behind this decrease? Please also provide the information that formed the basis for these discussions," it seemed that there were no substantial discussions on this matter. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. 特許行政年次報告書2024年版によると、2023年の特許査定率は、76.0%だったということです。

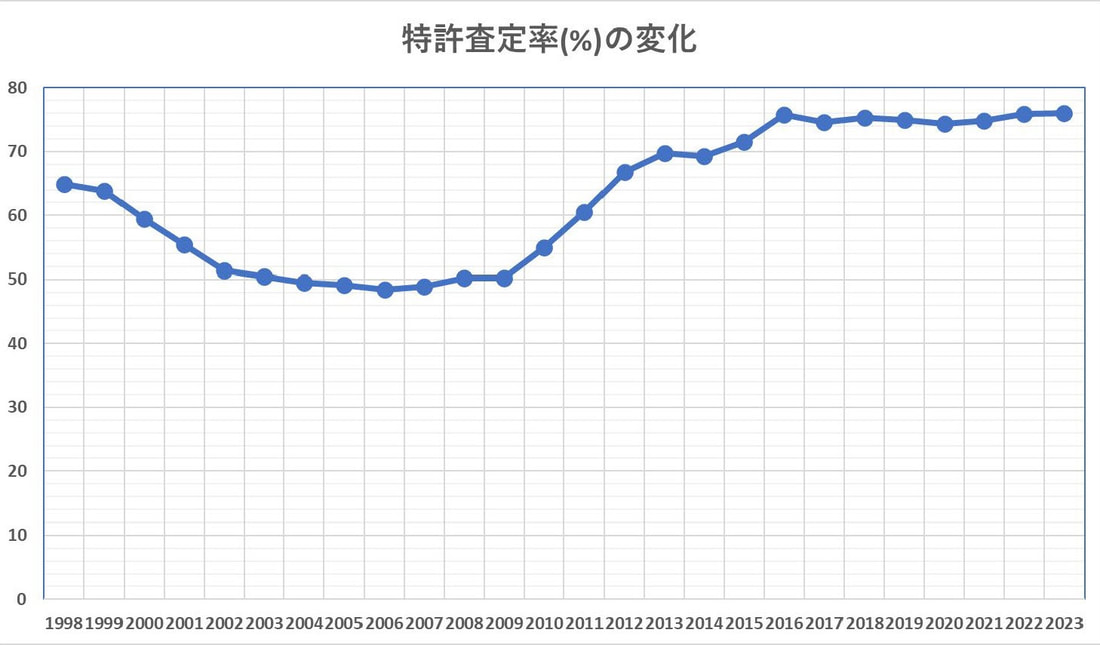

2009年までの特許査定率は約50%でしたが、2010年から特許査定率は毎年約5%上昇し、2016年からは約75%で高止まりしていますが、2023年も同様に高い状態が続いたという事になります。 特許行政年次報告書2024年版 P.3 https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2024/document/index/0101.pdf The patent grant rate in 2023 was 76% According to the 2024 edition of the Patent Administration Annual Report, the patent grant rate in 2023 was 76.0%. The patent grant rate was around 50% until 2009, but it has been rising by approximately 5% each year since 2010. Since 2016, it has remained high at around 75%, and this high rate continued in 2023 as well. 季刊創英ヴォイス Vol.100(2024年8月1日発行)によれば、創英国際特許事務所では、所内のセキュアな環境で利用できるようにしたGPTmizerで最新のChatGPT4oにアクセス可能にし、これを使って、特許請求の範囲、特許明細書の作成を試しているということです。

すでに、ソフトバンクグループでは「生成AIを活用した特許出願を効率的に行い、技術革新を推進しており、生成AIが特許文案作成と調査をサポートすることで、従業員のアイデアを迅速に特許化し、企業の競争力を強化している」ということですので、多くの特許事務所で検討しているのは当然でしょう。 最近の「知財のパラダイムシフト」 3題(第2題 生成AIが数十秒で出力した特許明細書の片鱗) https://www.soei.com/wp/wp-content/uploads/2024/07/%E8%A6%96%E7%82%B92.pdf 季刊創英ヴォイス Vol.100 2024年8月1日発行(創英国際特許事務所) https://www.soei.com/publication_cat/soei-voice/ ソフトバンクGの生成AIを活用した効率的な特許出願 5/7/2024 https://yorozuipsc.com/blog/gai Creating Patent Specifications with ChatGPT4o At the SOEI Patent & Law Firm, GPTmizer has been made accessible with the latest ChatGPT4o in a secure internal environment, and they are experimenting with using it for drafting patent claims and specifications. It is already reported that the SoftBank Group is "efficiently conducting patent applications utilizing generative AI, driving technological innovation, and enhancing corporate competitiveness by quickly patenting employees' ideas with the support of generative AI in patent drafting and research." Therefore, it is only natural that many patent offices are considering this approach. 中小企業庁から、7月31日に「知的財産権に関する紛争の責任・負担を下請事業者に転嫁する行為への対応について」という文書が公表され、責任転嫁行為が認められる可能性がある契約の発見と改善要請の実施を行っていること、ガイドライン及び契約書ひな形の改正の検討を行っていることが示されました。パブリックコメントを募集中です。

【ヒアリングによって発見した契約条項のイメージ】として、「下請事業者が納入する目的物について、第三者との間に知的財産権等に関する紛争が生じたときは、下請事業者の一切の責任と負担においてこれを処理解決し、親事業者及びその顧客に損害を及ぼさない。」が挙げられています。 そして、これらの発注者に対し、以下の改善要請を行ったということです。 1.該当する契約について、是正を行うこと 2.短期間ですべての契約について是正を完了することが困難である場合は、契約書における当該条項に関する権利は放棄する旨を、必要な取引先に対して通知すること 要請を踏まえ、該当する発注者は既に対応を開始しているということです。 知的財産権に関する紛争の責任・負担を下請事業者に転嫁する行為への対応について https://www.meti.go.jp/press/2024/07/20240731001/20240731001.html Shifting Responsibility for Intellectual Property Disputes to Subcontractors On July 31, the Small and Medium Enterprise Agency released a document titled "Response to Acts of Shifting Responsibility and Burden of Intellectual Property Disputes to Subcontractors." The document indicates that they are identifying and requesting improvements to contracts that may involve shifting responsibility, and are considering revising guidelines and contract templates. Public comments are currently being solicited. An example of a contract clause discovered through hearings includes: "In the event of an intellectual property dispute with a third party regarding the delivered goods by the subcontractor, the subcontractor shall resolve and settle the matter at their own responsibility and expense, ensuring no harm comes to the main contractor and its customers." The following improvement requests were made to such contractors:

小野薬品の売上収益5027億円の約6割を稼いでいるオプジーボですが、2028年米国、2030年欧州、2031年日本でオプジーボの特許が切れます。いわゆる「特許の崖」です。

相良暁会長「パテントクリフ(特許の崖)は新薬メーカーの宿命」と言い、2016年頃からオプジーボのパテントクリフを意識し手を打ってきているようですが、住友ファーマの轍を踏まないか?注目です。 小野薬品、売り上げ6割消失危機 「オプジーボ」の特許切れ迫る ケーススタディー小野薬品工業[前編] 2024.7.31 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00110/072600196/ 小野薬品、オプジーボの「特許の崖」に挑む M&Aで欧米基盤獲得 ケーススタディー小野薬品工業[中編] 2024.8.1 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00110/072900197/ 小野薬品・相良暁会長「パテントクリフは新薬メーカーの宿命だ」 2024.8.2 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00110/072900198/?i_cid=nbpnb_top_latest 小野薬品工業、大型品「オプジーボ」の特許切れ迫る 売り上げ6割消失危機 M&Aで欧米基盤獲得 2024.8.2 https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/00117/00317/ 住友ファーマが国内700人の早期退職募集 従業員の約4分の1規模 2024年7月31日 https://digital.asahi.com/articles/ASS7035BQS70PLFA00HM.html Ono Pharmaceutical's Opdivo "Patent Cliff" Opdivo, which accounts for about 60% of Ono Pharmaceutical's sales revenue of 502.7 billion yen, will see its patents expire in the United States in 2028, in Europe in 2030, and in Japan in 2031. This is the so-called "patent cliff." Chairman Akira Sagara stated, "The patent cliff is the fate of new drug manufacturers," and it seems they have been taking measures since around 2016 in anticipation of Opdivo's patent cliff. However, it remains to be seen whether they will avoid the same fate as Sumitomo Pharma. 特許行政年次報告書2024年版の特許登録件数上位200社(2023年)の出願・審査関連情報から「特許査定率が高い上位50社」をピックアップしてみました。(国内企業のみ)

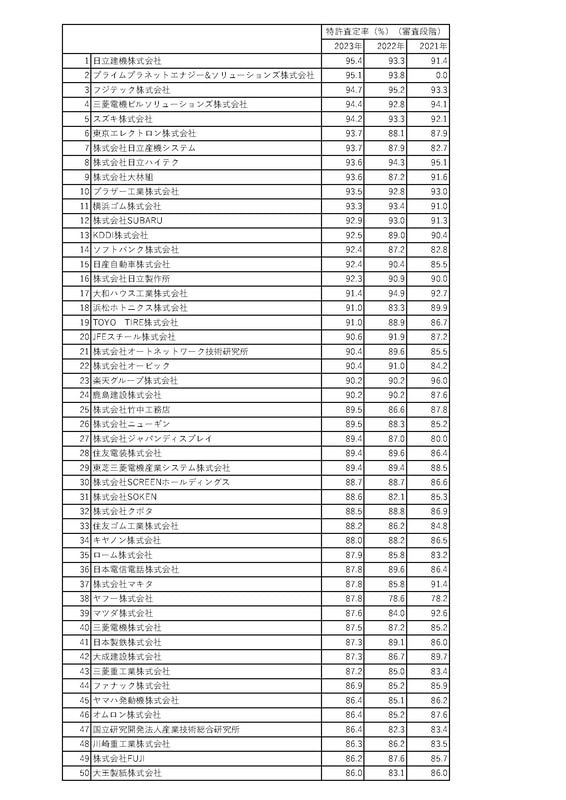

1位 日立建機株式会社 2位 プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社 3位 フジテック株式会社 4位 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 5位 スズキ株式会社 特許査定率が高いことは「知的財産活動の成果」であり、「高い技術力の証」と言えるでしょう。 特許行政年次報告書2024年版 https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2024/index.html 特許登録件数上位200社(2023年)の出願・審査関連情報 https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2024/document/index/020211.pdf Top 50 Companies with High Patent Grant Rates (2024 Edition) From the patent application and examination-related information of the top 200 companies in terms of the number of patent registrations in 2023, as reported in the Patent Administration Annual Report 2024 Edition, we have selected the "Top 50 Companies with High Patent Grant Rates" (domestic companies only).

特許行政年次報告書2024年版によると、特許の分割出願が増加しています。

2023年では12.4%が分割出願になっています。分割出願戦略が各企業に根付いてきているということでしょう。 6.出願種別出願・登録件数表 特許行政年次報告書2024年版 https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2024/document/index/020206.pdf Increase in Divisional Patent Applications: 2024 Edition of the Annual Patent Administration Report According to the 2024 edition of the Annual Patent Administration Report, there has been an increase in divisional patent applications. In 2023, 12.4% of applications were divisional applications. This suggests that the strategy of filing divisional applications has become established among various companies. 日立製作所が7月31日に発表した2025年3月期第1四半期(4~6月)の連結決算(国際会計基準)は、2025年3月期1Qの連結業績は、売上収益が前年同期比4.8%減の2兆2114億2300万円、営業利益が同51.4%増の1976億2400万円、経常利益が同118.5%増の2523億7700万円、純利益が同150.4%増の1753億2500万円で、事前の市場予想を7割上回る好調さだったようです。 「Lumada(ルマーダ)」の売上収益は、前年同期比17%増の5980億円で、稼ぎ頭の位置づけです。生成AI関連では、MicrosoftおよびGoogl Cloudeと戦略的アライアンスを締結したこと、NVIDIAのDGX BasePOD 認定を取得した企業のAI対応を支援する「Hitachi iQ」の販売を開始したことが報告されました。これらにより、「Lumada(ルマーダ)」事業は19%の増加を達成し、今後も日立全体の売上と収益の拡大に貢献する見込みであると説明されています。 2025年3月期 第1四半期連結決算の概要[2024年度] 2024年7月31日 日立製作所「2025年3月期 第1四半期 決算説明会」動画配信:7月31日17:00~18:00 機関投資家・アナリスト、報道機関向け説明会(YouTube Live) https://www.youtube.com/watch?v=vnnZGPaiDrc&t=19s プレゼンテーション資料 https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2024/07/0731/2024_1Qpre.pdf ニュースリリース・決算短信 https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2024/07/0731/2024_1Q.pdf 日立の4~6月期、純利益が2.5倍の1753億円‐データセンター需要に対応 2024/07/31 https://news.mynavi.jp/techplus/article/20240731-2996341/ 日立の純利益2.5倍 4〜6月、市場予想7割上回る 2024年7月31日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG3056M0Q4A730C2000000/ Hitachi Investor Day 2024 12/6/2024 https://yorozuipsc.com/blog/hitachi-investor-day-2024 Hitachi's "Lumada" Leading the Way On July 31, Hitachi, Ltd. announced its consolidated financial results for the first quarter of the fiscal year ending March 2025 (April to June) under the International Financial Reporting Standards. The consolidated results for Q1 FY2025 showed revenue of 2.211423 trillion yen, a 4.8% decrease compared to the same period last year, operating income of 197.624 billion yen, a 51.4% increase, ordinary income of 252.377 billion yen, a 118.5% increase, and net income of 175.325 billion yen, a 150.4% increase, exceeding market expectations by 70%. The revenue from "Lumada" was 598 billion yen, a 17% increase from the same period last year, making it a key profit driver. In the field of generative AI, it was reported that strategic alliances were formed with Microsoft and Google Cloud, and that the company started selling "Hitachi iQ," which supports AI readiness for companies certified with NVIDIA's DGX BasePOD. As a result, the "Lumada" business achieved a 19% increase and is expected to continue contributing to the overall expansion of Hitachi's sales and profits in the future. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. 日立製作所は、2024年3月29日、生成AIが文章を生成したかどうかを判定する新技術を開発したと発表しました。この技術は、生成AIが文章を生成する際に多重に「透かし」を入れることで、AIが生成した文章と人間が書いた文章を見分けられるようにするもので、フェイクニュースやその他の悪用対策としての利用が想定されています。

この技術は、「多重透かし」と言われ、生成AIが文章を生成する際に目に見えない形で複数の透かしを埋め込む技術で、特定のアルゴリズムを用いて文章中に埋め込まれた透かしを検出しその文章がAIによって生成されたものであるかどうかを確認する技術です。 ただ、透かしは簡単に除去される可能性があり、人間が書いた文章を誤ってAI生成文章と判定するリスクも存在するため、透かし技術のさらなる改良と検出アルゴリズムの高度化が求められているようです。 この日立製作所の技術は、生成AIの透明性と信頼性を高めるための重要な一歩であり、今後のAI技術の発展に寄与することが期待されているとのことです。 文章に“多重電子透かし”を入れる技術、日立が開発 書き手が「人間」or「AI」か区別可能に その仕組みとは? 2024年07月29日 https://www.itmedia.co.jp/aiplus/articles/2407/29/news128.html 大規模言語モデルのための二重電子透かし https://www.jstage.jst.go.jp/article/pjsai/JSAI2024/0/JSAI2024_4Xin281/_pdf/-char/ja AI生成テキストの透かし、改ざんは簡単 新研究で実証 https://www.technologyreview.jp/s/332640/its-easy-to-tamper-with-watermarks-from-ai-generated-text/ Hitachi Develops New Technology to Determine if Text Was Generated by AI On March 29, 2024, Hitachi announced the development of new technology that can determine whether text was generated by AI. This technology distinguishes between AI-generated and human-written text by embedding multiple "watermarks" when the AI generates text. It is expected to be used to counter fake news and other forms of misuse. The technology, known as "multi-layer watermarking," involves embedding multiple invisible watermarks into the text during the AI's text generation process. A specific algorithm is then used to detect these watermarks within the text, allowing confirmation of whether the text was generated by AI. However, there is a possibility that the watermarks could be easily removed, and there is also a risk of mistakenly identifying human-written text as AI-generated. Therefore, further improvement of the watermarking technology and the enhancement of detection algorithms are needed. Hitachi's technology represents an important step towards increasing the transparency and reliability of AI-generated content and is expected to contribute to the future development of AI technology. 特許行政年次報告書2024年版の特許登録件数上位200社(2023年)の出願・審査関連情報から「総合特許登録率が高い上位50社」をピックアップしてみました。(日本企業のみ) 総合特許登録率は、審査請求率×特許登録で表されます。ここでは、2023年の特許総合登録率を特許行政年次報告書のデータから簡易的に下記の式で計算しました。 総合特許登録率(2023年)=審査請求率(2020年)×特許登録率(2023年) 1位フジテック株式会社 2位プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社 3位楽天グループ株式会社 4位株式会社大林組 5位三菱電機ビルソリューションズ株式会社 でした。 フジテック株式会社が2年連続1位でした。 出願した特許がすべて権利化される、というのも理想形のひとつでしょう。 特許行政年次報告書2024年版 https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2024/index.html 総合特許登録率が高い上位50社(2023年版) 31/7/2023 https://yorozuipsc.com/blog/5020232087074 総合特許登録率が高い上位50社 18/8/2022 https://yorozuipsc.com/blog/509144969 Top 50 Companies with the Highest Overall Patent Registration Rate (2024 Edition) From the patent application and examination-related information of the top 200 companies by patent registrations (2023) in the Patent Administration Annual Report 2024 Edition, we have picked the "Top 50 Companies with the Highest Overall Patent Registration Rate" (Japanese companies only). The overall patent registration rate is represented by the examination request rate multiplied by the patent registration rate. Here, we have simply calculated the overall patent registration rate for 2023 using the data from the Patent Administration Annual Report with the following formula: Overall Patent Registration Rate (2023) = Examination Request Rate (2020) × Patent Registration Rate (2023)

Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. 株式会社知財デザインが7月25日に公開した「Idea Generator」は、AIを活用した発想支援方法及びシステムに関する特許(特許第7520336号、発明の名称:発想支援方法及びシステム、大規模言語モデルを用いたAIと人間のインタラクションにより、新しい商品コンセプトを効率的に生成する方法に関する)の技術の実際の動作を体験できる発想支援システムのプロトタイプです。 以下のURLにアクセスすることで、本発明の発想支援方法を直接体験することができます。 デモ名称:Idea Generator デモ体験URL:https://chatgpt.com/g/g-dIFZXdN9o-idea-generator 複数カテゴリーの要素生成: AIが指定された商品に関して、複数のカテゴリー(例:機能、デザイン、市場ニーズなど)の要素を自動生成し、生成された要素を AIが革新的に組み合わせ、新しい商品コンセプトを提案します。 ユーザーがAIとの対話を通じて、コンセプトの改良や詳細化を行うことができるので、 商品開発プロセスの大幅な効率化、より多様で創造的な製品アイデアの創出、市場ニーズとトレンドを反映した製品開発の促進が可能となるという事です。 ティシュペーパー、緑茶飲料で試してみました。ご参考まで。 AI活用の新発想支援方法で特許取得 商品開発プロセスに革新をもたらす技術 株式会社知財デザイン 2024年7月25日 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000146041.html AI活用の新発想支援方法で特許取得 2024/7/26 https://digital-shift.jp/flash_news/FN240726_3 "Idea Generator" Aiming to Revolutionize Product Development Process with AI Utilization "Idea Generator," released by Chizai Design Co., Ltd. on July 25, is a prototype of an idea support system that allows users to experience the actual operation of the patented AI-powered idea support method and system (Patent No. 7520336, Title: Idea Support Method and System). This technology utilizes AI and human interaction through large language models to efficiently generate new product concepts. By accessing the following URL, you can directly experience the idea support method of this invention: Demo Name: Idea Generator Demo Experience URL: https://chatgpt.com/g/g-dIFZXdN9o-idea-generator Generation of Multiple Categories of Elements: For a specified product, the AI automatically generates elements across multiple categories (e.g., function, design, market needs). The AI then innovatively combines these generated elements to propose new product concepts. Users can interact with the AI to refine and elaborate on these concepts, leading to significant efficiency improvements in the product development process, creation of more diverse and creative product ideas, and promotion of product development that reflects market needs and trends. I have tried it with tissue paper and green tea beverages. For your reference. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. NTTグループが始めた新しいサービス「架空商品モール」は、消費者のニーズを生成AIが把握しそれを元に商品をデザイン・提案するというサービスで、生成AIを活用して消費者の「あったらいいな」という希望を製品化するプラットフォームです。

このプラットフォームを通じて、中小企業は開発期間やコストを圧縮し、消費者の評価を基に商品開発を行うことができ、特に開発の初期段階で消費者のニーズを可視化し、新しい商品の成功体験を得ることがえきるため、中小企業の新規事業参入の課題を解決できる可能性があります。 架空の商品をAIで生成 消費者の「あったらいいな」を製品化に 消費者と中小企業を橋渡し FNNプライムオンライン 2024/07/25 https://www.youtube.com/watch?v=RZek9HHsbkE 【日テレNEWS】生成AIが消費者ニーズから商品デザイン NTT東日本グループが事業支援へ 2024.07.24 https://www.nttdxpn.co.jp/information-all/detail/media_20240724_3 https://news.ntv.co.jp/category/economy/50890927e3034886ab4544b149d9f334 地域メーカーの技術力と生活者の「あったらいいな」をかけあわせる新商品プロデュース事業をNTT DXパートナーが開始 〜新商品開発を成功体験へと変える、「架空商品モール」オープン〜 2024.07.24 https://www.nttdxpn.co.jp/information-all/detail/news_20240724 あればいいなを商品化 NTT東系、生成AIで中小橋渡し https://www.nikkei.com/nkd/industry/article/?DisplayType=1&n_m_code=154&ng=DGXZQOUC238850T20C24A7000000 NTTグループ、生成AIをつかった「架空商品モール」で新商品開発をサポート https://www.youtube.com/watch?v=GsduoY_CsQ4 NTT Group's "Imaginary Product Mall" Utilizing Generative AI NTT Group's new service, "Imaginary Product Mall," utilizes generative AI to understand consumer needs and design and propose products based on those needs. This platform turns consumers' "it would be nice to have" wishes into products by leveraging generative AI. Through this platform, small and medium-sized enterprises can reduce development time and costs, develop products based on consumer feedback, and visualize consumer needs in the early stages of development. This can provide a successful experience with new products and potentially solve the challenges small and medium-sized enterprises face when entering new businesses. OpenAIのAGI(Artificial General Intelligence:汎用人工知能、想定外の状況でも自ら学習し、能力を応用して処理することができる、人間に近い知能を持つ人工知能)開発に至る5段階システムが公表されています。

OpenAI Scale Ranks Progress Toward ‘Human-Level’ Problem Solving https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-11/openai-sets-levels-to-track-progress-toward-superintelligent-ai 【注目】OpenAI、AI進化を5段階で定義:Bloomberg報道 Jul 12, 2024 https://x.com/ctgptlb/status/1811539557973909559 OpenAI、AIのレベルを5段階で評価、現在レベル2の「推論者」に近付いていると発表 2024年7月13日 https://xenospectrum.com/openai-rates-ai-levels-on-a-five-point-scale-and-says-it-is-currently-approaching-level-2-reasoner/ OpenAI Rates AI Levels on a Five-Stage Scale, Currently at Level 1 OpenAI has revealed a five-stage system for developing AGI (Artificial General Intelligence: an artificial intelligence with human-like intelligence capable of learning and adapting to unforeseen situations). The stages are as follows:

毎週木曜日に行われている知財実務オンラインは、200回を迎えました。始まった時は、こんなに長く続くとは思っていませんでしたが、コロナ禍を通して、そしてコロナ禍終了後も、価値あるセミナーとして知財関係者に一定の影響を与えているというのは、凄いことだと思います。運営されている加島 広基弁理士、押谷 昌宗 弁理士に感謝しています。

200回記念は、「特許訴訟の重要論点総点検」で、ゲストとして、早稲田大学名誉教授/早稲田大学知的財産法制研究所(RCLIP)顧問/創英国際特許法律事務所 上席弁護士 高林 龍 氏が登場されました。 教科書として初版以来3年ごとに改訂されている「標準特許法」「標準著作権法」、早稲田大学知的財産法制研究所(RCLIP)のセミナー等、毎年発行されている「年報知的財産法」は、大変勉強になりました。 目次は、下記の通りでした。 1はじめに 2審決取消判決の拘束力 3 クレーム解釈論 A機能的クレーム B PBPクレーム 4均等論 5主観的間接侵害 6修理か再生産か 7冒認 8損害賠償 9通暁する基本的視座 非常に広い範囲をわかりやすく話されています。 (第200回)知財実務オンライン:「特許訴訟の重要論点総点検」(ゲスト:早稲田大学名誉教授/早稲田大学知的財産法制研究所(RCLIP)顧問/創英国際特許法律事務所 上席弁護士 高林 龍) https://www.youtube.com/watch?v=vDgCmB-3sEo Congratulations on the 200th Intellectual Property Practice Online Seminar: Comprehensive Review of Key Issues in Patent Litigation The Intellectual Property Practice Online Seminar, held every Thursday, has reached its 200th session. When it first began, I never imagined it would continue for so long. However, it’s incredible to see that it has remained a valuable seminar for intellectual property professionals, influencing them significantly throughout the COVID-19 pandemic and even after it ended. I am grateful to Patent Attorneys Hiromoto Kashima and Masamune Oshitani for their continued efforts in organizing these seminars. For the 200th commemorative session, we had a special guest, Professor Emeritus of Waseda University / Advisor of Waseda University Research Center for the Legal System of Intellectual Property (RCLIP) / Senior Lawyer at Soei International Patent & Law Office, Mr. Ryu Takabayashi. His textbooks, “Standard Patent Law” and “Standard Copyright Law,” which have been revised every three years since their first editions, and the annual “Annual Report on Intellectual Property Law”, have been immensely educational. The table of contents was as follows:

OpenAIが、7月25日に、検索AIのSearchGPTを発表しました。SearchGPTとは、検索機能に特化したChat-GPTと言えます。

従来の検索は、世界市場の9割超を握るグーグルの「1強」となっていて、「検索する」=「ググる」という言い方もされていました。 そこへ、生成AI型の次世代検索エンジンとして、Perplexityが登場しGoogle検索の最大のライバルになってきて、検索は「ググる」から「パプる」へという流れが出ていました。 ついに、この検索分野にもOpenAIが参入したということになります。 この発表を受け、グーグルの親会社のアルファベットの株価は25日に3%下落したということで、影響の大きさを示しているようです。 機能的にはPerplexityとほとんど同じで、Perplexityが抱えている問題をクリア、改善する形になっているようです。 実は、Perplexityだけでは検索は不十分でGoogle検索との併用は必須なのですが、SearchGPT によりGoogle検索との併用が必要なくなり、「ググる」ことをやめることができるかどうか、早く使えるようになりたいですね。 July 25, 2024 SearchGPT Prototype https://openai.com/index/searchgpt-prototype/ We’re testing SearchGPT, a temporary prototype of new AI search features that give you fast and timely answers with clear and relevant sources. OpenAIが「AI検索エンジン」発表、グーグル親会社の株価は急落 https://forbesjapan.com/articles/detail/72648 【速報】ググる→パプるの次→OpenAIが生成AIでネット検索できる[SearchGPT]発表(機能の予測,解説付) https://note.com/naka_68/n/nd339cbcfe968 OpenAI Announces SearchGPT On July 25th, OpenAI announced the launch of SearchGPT, an AI specifically designed for search functionalities. SearchGPT can be considered a specialized version of ChatGPT for search purposes. Traditionally, search has been dominated by Google's "one strong" presence, holding over 90% of the global market, to the extent that "searching" became synonymous with "Googling." However, with the advent of Perplexity, a next-generation search engine powered by generative AI, Google Search has faced a formidable competitor, shifting the trend from "Googling" to "Pappering." Now, OpenAI has entered this search domain. Following this announcement, Alphabet, Google's parent company, saw its stock price drop by 3% on the 25th, indicating the significant impact of this news. Functionally, SearchGPT is almost identical to Perplexity, but it appears to address and improve upon the issues Perplexity has faced. Currently, Perplexity alone is insufficient for search, necessitating the use of Google Search in conjunction. However, with SearchGPT, the need for using Google Search may be eliminated, potentially ending the era of "Googling." We eagerly await the chance to use it soon. 2024年7月23日、日本電子出版協会(JEPA)の主催のJEPAセミナー「生成AI時代のオープンサイエンスと知的創造活動のゲームチェンジ」(林和弘氏、文部科学省科学技術・学術政策研究所データ解析政策研究室長)がオンラインで開催され、アーカイブ動画がYouTubeで無料公開されています。 生成AIは、学術論文の執筆、査読、出版の各プロセスにおいて大きな変革をもたらしていること、研究者がAIの支援を受けて効率的に論文を作成し、査読の質を高め、出版のプロセスを迅速化していること、生成AIの導入とオープンサイエンスの進展により、知的創造活動は新しい段階に進んでいること、などが話されています。 生成AI時代のオープンサイエンスと知的創造活動のゲームチェンジ https://www.youtube.com/watch?v=8kN4ZiRZBfg&t=2987s

The Impact of Generative AI on the Writing, Peer Review, and Publication of Academic Papers On July 23, 2024, the JEPA Seminar "Open Science and the Game Change in Intellectual Creative Activities in the Era of Generative AI," organized by the Japan Electronic Publishing Association (JEPA), was held online. The archived video is available for free on YouTube. Kazuhiro Hayashi, Head of the Data Analysis and Policy Research Office at the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), discussed how generative AI is bringing significant transformations to each process of writing, peer review, and publication of academic papers. Researchers are now able to efficiently draft papers with AI support, enhance the quality of peer reviews, and expedite the publication process. The introduction of generative AI and the advancement of open science are driving intellectual creative activities to a new stage. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. 「PCT国際調査及び予備審査ハンドブック」が改訂されました。

PCT制度に基づく国際出願の手続については、国際的には、特許協力条約(Patent Cooperation Treaty,PCT)、規則、実施細則等によって定められており、我が国においては、特許庁と出願人との間における手続を定めるため、「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律」のほか、施行令及び施行規則が制定されています。 「PCT国際調査及び予備審査ハンドブック」では、上記条約、法律等の規定を引用しつつ、我が国特許庁における国際調査機関及び国際予備審査機関としての業務手順や判断基準について解説しています。 今回の改定は、PCT国際調査及び予備審査ガイドラインへの参照箇所の追記だけのようですが、この機会にもう一度ざっと見てはどうでしょうか。 PCT 国際調査及び予備審査ハンドブック 目次 凡例 第 1 章 PCT 制度の概要 第 2 章 国際調査業務 第 3 章 国際予備審査業務 第 4 章 国際段階における実体的要件の判断基準 第 5 章 国際段階におけるその他の業務 別紙 A 引用文献のカテゴリー 別紙 B 引用文献の記載要領 別紙 C 補正が行われた場合の国際予備審査の基礎の決定 別紙 D IPER の附属書類の添付に関する事例 特許/実用7月25日「PCT国際調査及び予備審査ハンドブック」の改訂を行いました。 https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/chosa-shinsa/pct_handbook.html Revision of the "PCT International Search and Preliminary Examination Handbook" The "PCT International Search and Preliminary Examination Handbook" has been revised. The procedures for international applications under the PCT system are defined internationally by the Patent Cooperation Treaty (PCT), regulations, and administrative instructions. In Japan, in addition to the "Act on International Applications under the Patent Cooperation Treaty," enforcement orders and enforcement regulations have been established to stipulate procedures between the Japan Patent Office and applicants. The "PCT International Search and Preliminary Examination Handbook" cites the aforementioned treaties, laws, and regulations while providing explanations on the operational procedures and judgment criteria of the Japan Patent Office as an international searching authority and an international preliminary examining authority. This revision appears to only add references to the PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, but it might be a good opportunity to review the handbook once more. 『キリンによる買収劇、「ファンケルの特許」。識者が語る2200億円TOBの真実 株式公開買い付け/TOB』という三浦毅司氏(日本知財総合研究所代表取締役)の解説記事を読みました。そういう見方もありますね。

キリンによる買収劇、「ファンケルの特許」。識者が語る2200億円TOBの真実 株式公開買い付け/TOB Jul. 25, 2024, https://www.businessinsider.jp/post-290875 香港ファンド、キリンがTOB中のファンケル株5%超を取得 TOB価格引き上げ圧力となる可能性 2024/07/18 https://shikiho.toyokeizai.net/news/0/779699 2024.07.05 業界動向―ファンケル完全子会社化―キリンの気配り不足が露呈 https://kokusaishogyo-online.jp/2024/07/112990 キリン、ファンケル買収会見に垣間見えた"違和感"の正体 温度差と不安を感じさせる船出 2024/06/18 https://shikiho.toyokeizai.net/news/0/76388 株式会社ファンケルの完全子会社化を目的とした公開買付け開始を決定 ヘルスケアとスキンケアの両面から世界のお客様の健康に貢献し、アジア・パシフィック最大級のヘルスサイエンスカンパニーを目指す キリンホールディングス株式会社 2024年6月14日 https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2024/0614_01.html Is Kirin's Acquisition of Fancl Aimed at "Patents"? I read an explanatory article by Mr. Takashi Miura (President of the Japan Institute of Intellectual Property) titled "Kirin's Acquisition Drama: 'Fancl's Patents.' The Truth of the 220 Billion Yen TOB as Explained by an Expert. Tender Offer/TOB." That's an interesting perspective. 文化庁が、令和6年度著作権セミナー「AIと著作権Ⅱ」を8月9日に開催、令和6年3月15日に取りまとめられた「AIと著作権に関する考え方について」を、様々な立場の方向けに解説するということです。前回のセミナーわかりやすかったので、今回も期待しています。

オンライン配信(申込不要) https://youtube.com/live/tJHKm7yViRQ 内容 第1部 「著作権制度の基礎」「生成AIと著作権」 第2部 「『考え方』を踏まえた著作権の実務対応」 参考 ①「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日) 本文:https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf 概要:https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94057901_01.pdf ②令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/93903601.html ③令和6年度文化庁主催著作権関係講習会 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/seminar/2024/ 令和6年度著作権セミナー「AIと著作権Ⅱ」を開催します https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/94085801.html Copyright Seminar "AI and Copyright II" The Agency for Cultural Affairs will hold the 2024 Copyright Seminar "AI and Copyright II" on August 9th, explaining the "Concepts Regarding AI and Copyright," which were summarized on March 15, 2024, to various stakeholders. The previous seminar was easy to understand, so I have high expectations for this one as well. |

著者萬秀憲 アーカイブ

January 2026

カテゴリー |

|

Copyright © よろず知財戦略コンサルティング All Rights Reserved.

|

サイトはWeeblyにより提供され、お名前.comにより管理されています

RSS Feed

RSS Feed