|

3月23日に、特許庁 調整課 審査基準室から「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見募集の結果について公表されました。21件(団体1件、個人20件)の意見があり、それに対する特許庁の考え方が示されています。意見募集開始時の審査基準改訂案から変更した点は1点で、マルチマルチクレームを引用する請求項を審査対象としない理由について明確化したということです。

主な回答は、 「国際調和並びに審査負担及び第三者の監視負担の軽減の観点から、マルチマルチクレームの制限を導入することとしました。」 「・・・適切な請求項の記載形式によりした出願とそうでない出願との間の取扱いの公平性を担保するために、審査対象としないこととしています。」 「PCT出願については、従前通り、マルチマルチクレームについても国際調査及び国際予備審査の対象となります。」 「今後の運用状況等を注視しながら、適切な対応に努めていきます。」 で、特許庁の強い姿勢が目立ちます。 「限定的減縮」の取り扱いについては、問題が生じないと考えているようです。 「今回の改訂は、「限定的減縮」について、改訂前の審査基準の考え方を変えるものではありませんが、改訂前の審査基準においても、第17条の2第5 項の規定の適用に当たっては、審査官は、その立法趣旨を十分に考慮し、本来保護されるべきものと認められる発明について、既になされた審査結果を有効に活用して迅速に審査をすることができると認められる場合についてまでも、必要以上に厳格に運用することがないようにすることとしております。今後の運用状況等を注視しながら、適切な対応に努めていきます。」 今後の運用に注目したいと思います。 「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見募集の結果について https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/220210_tokkyo-shinsakijun-kekka.html 意見募集開始時の審査基準改訂案から変更した点 https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/document/220210_tokkyo-shinsakijun-kekka/220210_tokkyo-shinsakijun-henko.pdf 「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する御意見の概要と御意見に対する考え方 https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/document/220210_tokkyo-shinsakijun-kekka/220210_tokkyo-shinsakijun-gaiyo.pdf

0 Comments

ビジネス法務4月号に、「経営者を説得する思考とは 知的財産戦略のプレゼンテクニック」と題する本田技研工業 知的財産・標準化統括部 統括部長 別所弘和氏の実務解説が掲載されていました。

コーポレートガバナンス・コードの改訂により、経営者に知的財産戦略を説明するにあたり、いかにわかりやすく説明するか、プレゼンにおけるテクニックも含め、ポイントが開設されています。 ビジネス法務、2022年4月号、P.94-96 2021年8月21日 本田技研のIPランドスケープ・標準化戦略 2021年4月 8日 ホンダがオープンイノベーション戦略を拡充 2021年2月10日 WITH/AFTERコロナ時代を見据えたホンダの知財戦略と人材育成 2020年12月27日 ソニー、デンソー、本田技研、昭和電工、住友化学、旭化成の知財活動 2020年11月14日 ホンダ知財分析ソフト「Kメソッド」を外部に販売 拒絶査定を受けた場合、拒絶査定不服審判を請求するかどうか迷いますが、拒絶査定不服審判の請求率、請求成立率(審査官の拒絶査定を取り消した割合)を考えると、審査結果に納得がいかない場合は、チャレンジすることを考えるべきでしょう。審査官は行政のマニュアルである審査基準に則って判断しますが、審判官は、知財高裁の判断と同様の手法で判断しますので、異なる結論になることも少なくありません。

2020年、拒絶査定件数は55,154、拒絶査定不服審判の請求件数は16,899件ですので、拒絶査定不服審判の請求率は、単純計算では30.6%です。 特許における拒絶査定不服審判の請求件数は年間約17,000件で推移しており、請求成立率(審査官の拒絶査定を取り消した割合)は緩やかな上昇傾向にあり、2019年で68.2%となっています。(この割合は、補正ありの審判請求で前置登録されたものを除いた数字ですので、審判請求した案件全体で考えると約84%が登録されていることになります。) 技術分野別では、機械系が72.7%、化学系が71.8%、物理系・その他が65.2%、電気系が62.8%となっています。 拒絶査定維持(拒絶理由通知なし)が11.0%、拒絶査定維持(拒絶理由通知あり)が20.8%、拒絶査定取消→特許(拒絶理由通知あり)が53.4%、拒絶査定取消→特許(拒絶理由通知なし)が14.8%で、近年、審判合議体が直ちに拒絶査定を維持する割合が減少し、拒絶理由を通知する割合が増加しています。 審判の動向 https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/index/shinpan-doko.pdf 特許異議申立制度は、特許付与後の一定期間に限り、広く第三者に特許の見直しを求める機会を付与し、当該特許に瑕疵があるときは、その是正を図ることにより、特許の早期安定化を図る制度です。2015年4月に特許異議申立制度が開始されて以降、特許異議申立の件数は2020年12月末時点累計で6,006件となっています。

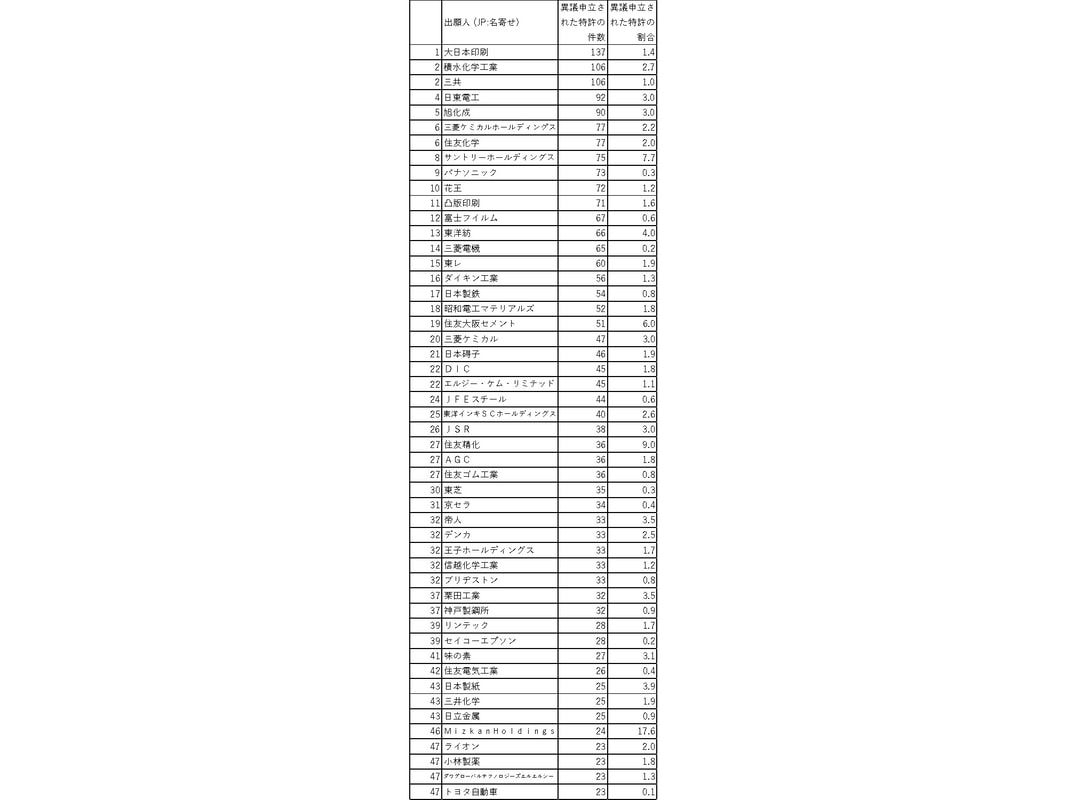

2015年4月~2020年12月末までに特許異議申立てがされた事件の、2020年12月末時点における審理結果(その時点で審理中の事件を除く)は、 ・登録された特許がそのままの形で維持されたもの(維持(訂正無))が1,925件(36.2%)、登録された特許が特許請求の範囲等の訂正を経て維持されたもの(維持(訂正有))が2,694件(50.7%)、 ・異議申立の対象請求項の全て又は一部が取り消されたもの(取消)が614件(11.6%)、 ・異議申立の対象請求項が全て削除されたことにより異議申立が却下されたもの(却下(訂正有))が57件(1.1%)、 で、 63.3%が特許権の権利範囲が変更されたということです。 特許異議申立により6割以上の特許で特許権の権利範囲が減縮されていることで、特許異議申立制度が機能しているとされています。 一方、86.9%の特許が何らかの形で特許が維持されており、取消決定に対して特許権者は東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)に不服申し立てをすることができるのに維持決定に対しては不服申し立てをすることができないという審理構造の問題を指摘する声もあります。 特許異議申立制度の利用を考える際は、慎重に考える必要があります。 異議申立された特許の件数の多い企業上位50社をリストアップしました。異議申立された特許の割合が多いのは、MizkanHoldingsの17.6%、住友精化の9.0%、サントリーホールディングスの7.7%、住友大阪セメントの6.0%、東洋紡の4.0%となっています。 特許異議申立の統計情報 https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-tokkyo-igi/igi_moushitate_tokei.html 公開公報が発行され、まだ権利が付与されていない段階で、要注意特許を見つけた場合には、情報提供制度を利用して、特許出願に係る発明が新規性・進歩性を有していない、あるいは、記載要件を満たしていないなど、審査を行う上で有用な情報の提供を行うことができます。

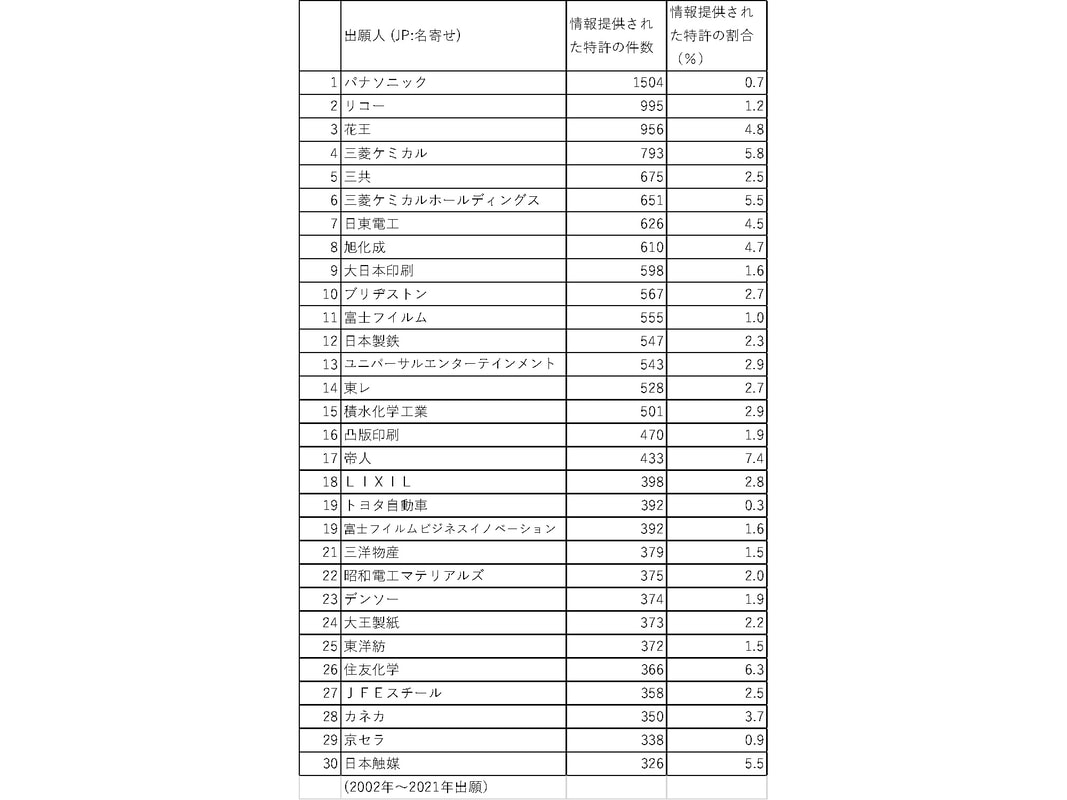

2019年には、4,643件の情報提供があり、異議申立件数が1,073件、無効審判の請求件数が113件だったのに比べると、多く利用されていることがわかります。 公開公報を読んで要注意特許を見つけた場合には、まず、特許庁での審査がどうなっているかを確認してください。審査がまだ進んでいなければ情報提供制度を利用することを検討しましょう。審査が進んでいれば、拒絶理由通知や中間処理の状況を確認しましょう。 情報提供制度を利用するかどうかは、情報提供制度を利用する場合のメリット・デメリットを考慮したうえで、案件ごとに判断すべきでしょう。 メリットとしては次の5つがあげられます。 ・権利化を阻止できる、仮に権利化されるにしても小さい権利にすること(権利の減縮)が期待できる。 ・早期に結論を得ることができるので、付与後にあれこれ考える場合と比べ、事業方針の確定等に有利。 ・匿名で提示ができる。 ・審査が慎重になるため、より精度の高い審査結果が期待できる。 ・無効審判、異議申立などに比べ、低コスト・低労力。 デメリットとしては、次の3つがあげられます。 ・権利化されると困る第三者がいることを特許出願人に知らせてしまう。特許出願人は、競合他社の製品を当該特許出願内容に基づいて調査する可能性がある。 ・かわされ易く強い特許になる可能性がある。審査段階では、補正、分割出願、拒絶査定不服審判請求、面接など、特許出願人に与えられる方策が多いので、付与後に何らかの手立てをする場合と比べ、かわされる可能性が高く、結果的に強い特許になることもある。 ・単なる情報提供者であるため、意見を言う機会が限られ、十分に意見を言えない。 2002年~2021年に出願された案件に対して情報提供された特許の件数の多い企業上位30社をリストアップしました。情報提供された特許の割合(%)を見ると、帝人が7.4%、住友化学が6.3%、三菱ケミカルが5.8%、日本触媒が5.5%などとなっていました。 トヨタ自動車グループの特殊鋼メーカー「愛知製鋼」の営業秘密を漏らした(世界で初めて開発に成功した磁気センサー「MIセンサ」の製造に使う装置の情報について、被告らがホワイトボードに書いて他社に伝えた)として、不正競争防止法違反(営業秘密開示)に問われた元同社専務らに対して、名古屋地裁は3月18日、無罪を言い渡しました。

「情報は抽象化、一般化されすぎていて一連一体の工程として見てもありふれた方法を選択して単に組み合わせたものにとどまる。営業秘密を開示したとは言えない」とのことです。 また、裁判長は「営業秘密の経済活動における重要性は高まっている。両名を無罪とすることは、営業秘密の刑事的保護の重要性を軽視するものでは決してない」ということも付け加えたということです。 企業の営業秘密の保護がしっかり行われることの重要性と、営業秘密による防衛策の行き過ぎによる個人、ベンチャーへの攻撃の問題点が浮き彫りになっているように思えます。 愛知製鋼元専務らに無罪 技術情報漏えい巡り https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE187E70Y2A310C2000000/ 愛知製鋼の元役員らに無罪 営業秘密漏洩事件で名古屋地裁 https://digital.asahi.com/articles/ASQ3L3W47Q3JOIPE023.html 「飯より研究が好き」5年近くの公判、技術者が勝ち取った無罪 https://digital.asahi.com/articles/ASQ3L5FXZQ3GOIPE00B.html 「営業秘密の経済活動における重要性は高まっている。両名を無罪とすることは、営業秘密の刑事的保護の重要性を軽視するものでは決してない」 マグネデザイン株式会社 https://magnedesign.jp/wordpress/ 特許庁では、特許出願の審査が円滑かつ的確に進むようにするための有効な手続きとして、審査官との「面接審査」を設け、その活用をすすめています。

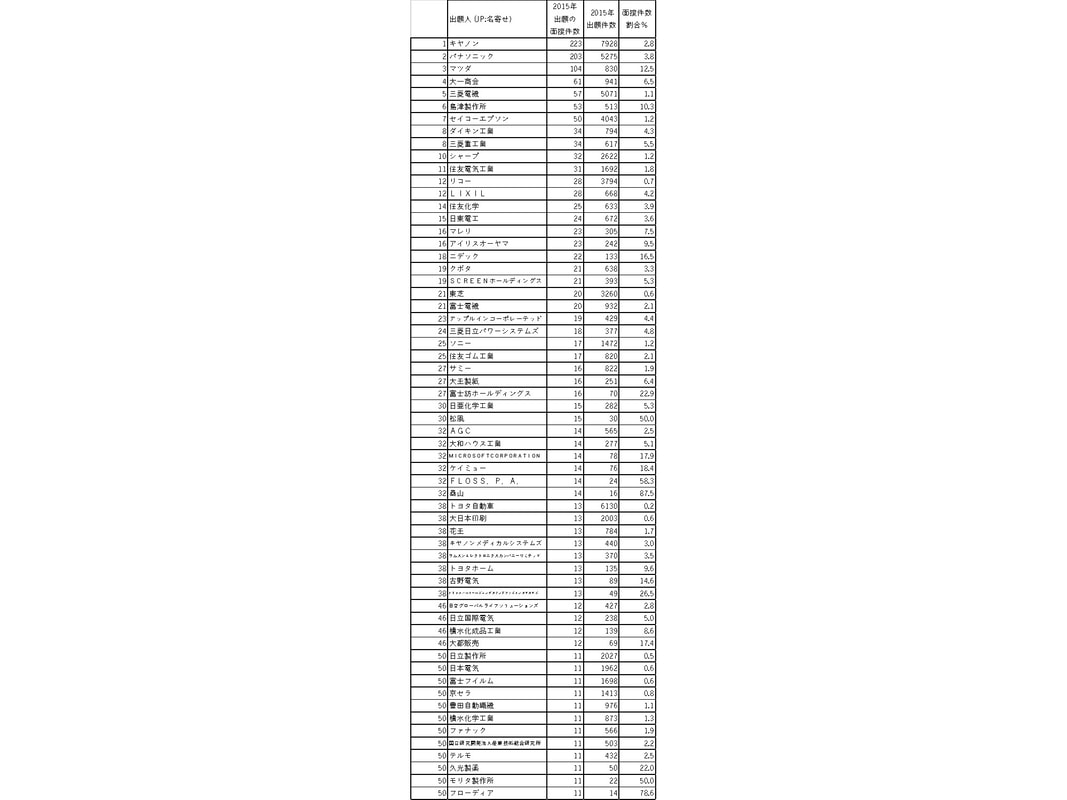

しかし、面接審査の実施率は1~2%と、ごく一部で利用されるにとどまり、面接審査経験者からその活用の利点や実施ノウハウを学ぶ機会が少ないことが懸念されます。 情報の少なさから、漠然と面接審査にかかる時間や手間を考え、実施に二の足を踏んでいる担当者も少なくないのではないでしょうか。 しかしながら、事業・経営戦略における特許の重要性が高まる中、より広い権利範囲を、より有利に、より確実に権利化したいという場面においては、面接審査を選択肢の一つに入れられるかどうかで結果が変わり、事業・経営戦略に影響を及ぼすことも十分考えられます。 各企業がどの程度面接審査を利用しているかまとめてみました。 年間出願数が500件以上の会社では、マツダが出願の12.5%、島津製作所が出願の10.3%で面接審査を利用していました。もっと面接審査を利用しても良いと考えています。 早期審査は、通常の審査に比べて、審査結果を早く得ることができます。(早期審査を申請した出願の平均審査順番待ち期間は、早期審査の申請から平均3か月以下となっています。)

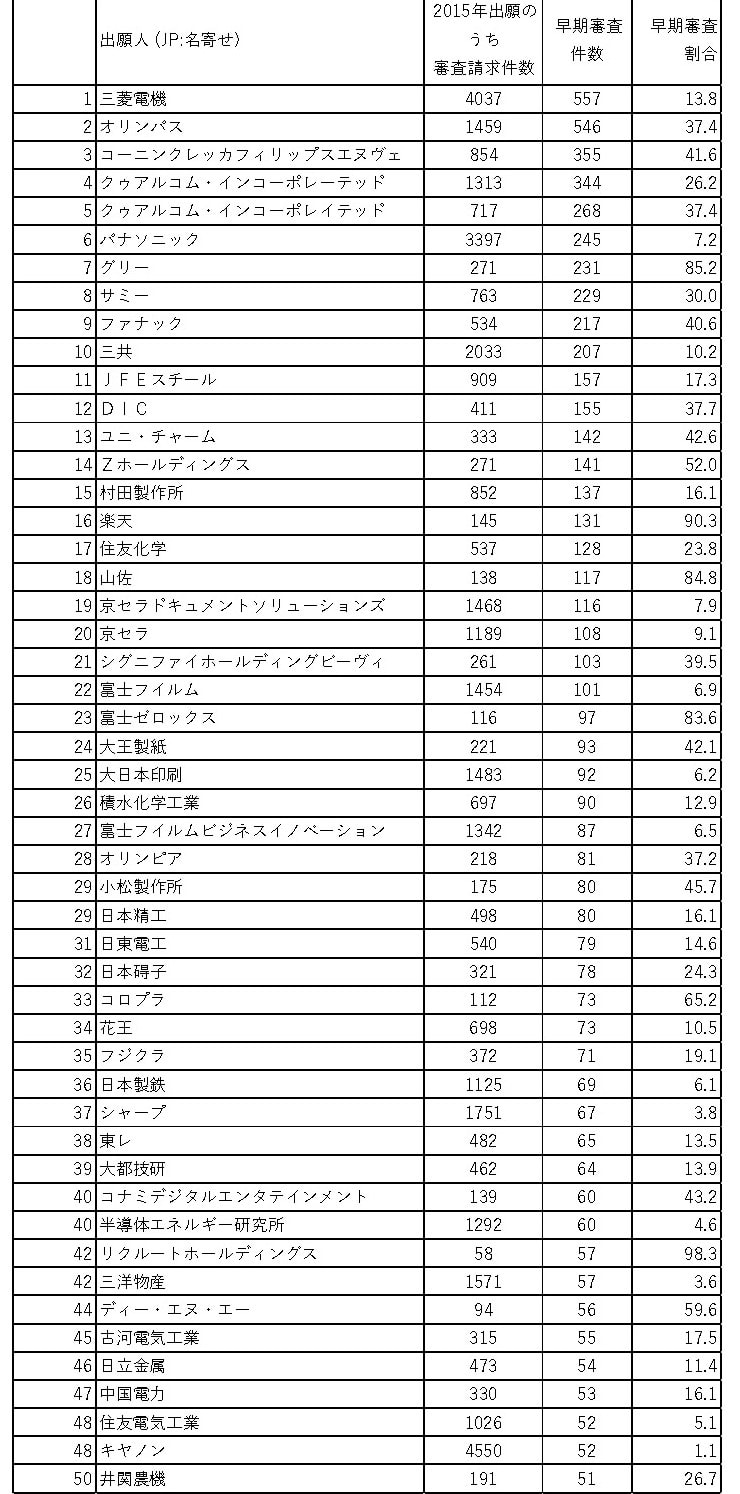

早期審査の対象になる出願は、次のとおりです。 (1)実施関連出願 (2)外国関連出願 (3)中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願 (4)グリーン関連出願 (5)震災復興支援関連出願 (6)アジア拠点化推進法関連出願 https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/v3souki.html 早期審査請求件数が増え、2019年には約2.3万件となり、2019年の審査請求数約23.5万件の10%弱を占めるまでになっています。(特許行政年次報告書2020年版より) https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2020/index.html 早期審査請求で早期に権利化することにより他社牽制効果があり模倣対策に力を発揮することは大きなベネフィットです。 しかし、それだけでなく、 ・権利化できなかった場合は、出願内容を公開せずに秘匿でき、拒絶査定の内容を踏まえて、新たに出願できる。 ・日本出願の審査結果を早期に得ることで権利化の見込みがない出願や、あまりに権利範囲が限定されてしまうような出願について、外国出願を取りやめることで、不要な外国出願にかかるコストを削減することが可能となる ・外国での早期権利取得に寄与する などのメリットがあります。 2015年に出願した案件で早期審査請求件数が多い企業50社をリストアップしてみました。なかには、90%以上が早期審査請求という企業もあります。積極的に利用してみてはどうでしょうか。 2020年8月5日 早期審査請求の増加と公開前登録の増加 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の国内株式運用機関が改訂版コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ記載内容が充実していると思われる「優れたコーポレート・ガバナンス報告書」として、44社が選ばれました。そのうち、4機関以上の運用機関から高い評価を得た「優れたコーポレート・ガバナンス報告書」は、丸井グループ、積水ハウス、東京海上ホールディングスということでした。

知的財産への投資という視点でみると、積水ハウスについては、つい先日取り上げました(3月10日)が、非常に意気込みが感じられます。 東京海上ホールディングスについては、「デジタル技術と当社グループの保有データを競争力の源泉としての重要な知的財産・無形資産と位置づけ、これらを徹底的に活用する」「グループの高度なデジタル・ケイパビリティを基に、グループのデータ分析やソリューション開発力強化」「投資先の技術、知見等の獲得に向けた戦略的な投資等を通じた社外の多様なパートナーとの連携やデジタル開発体制の強化に取り組んでいます。」として、特許には触れず、「データ」を重要な知的財産・無形資産と位置づけた取り組みが報告されています。 一方、丸井グループでは、(知的財産への投資は特に該当しないため、開示は行っておりません)という位置づけで、非常に残念です。 GPIFの国内株式運用機関が選ぶ「優れたコーポレート・ガバナンス報告書」 https://www.gpif.go.jp/esg-stw/20220315_corporate_governance_report.pdf 丸井G、積水ハウス、東京海上Hが企業統治で高評価-GPIF報告書 氏兼敬子 2022年3月15日 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-15/R8RI3TDWLU6P01 株式会社 丸井グループ 最終更新日:2021年8月5日 https://www.0101maruigroup.co.jp/pdf/cgr.pdf 補充原則3-1-3 自社のサステナビリティへの取り組み、人的資本・知的財産への投資などの情報開示 ・・・・・(知的財産への投資は特に該当しないため、開示は行っておりません)。 東京海上ホールディングス株式会社 最終更新日:2021年12月17日 https://www2.jpx.co.jp/disc/87660/140120211216454097.pdf 7.人的資本・知的財産への投資等(補充原則2-4①、補充原則3-1③) 当社は、有事における「保険金のお支払い」に留まらず、事故を未然に防ぐ、仮に事故が発生してもその負担を軽減する、そして早期に復旧し、再発を防止する、こうした事前・事後の安心、「保険金支払に留まらない価値」を提供することがより一層重要になっていくと考えています。そのために、デジタル技術と当社グループの保有データを競争力の源泉としての重要な知的財産・無形資産と位置づけ、これらを徹底的に活用することで、事業領域の拡大をめざし、当社のパーパスである「お客様の“いざ”という時」を支えるために、「“いつも”支えることのできる存在」へと進化できるよう挑戦してまいります。 2021年7月、当社は、グループのデータ中核機能を担う東京海上ディーアール社を立ち上げました。同社は、集約されたグループの高度なデジタル・ケイパビリティを基に、グループのデータ分析やソリューション開発力強化の役割を担っています。そして、同社のデジタル・ケイパビリティを活用し、「防災・減災」や「ヘルスケア」、「モビリティ」、「サイバー」等の分野において、事前・事後の安心のご提供を強力に進めてまいります。 また、デジタル技術とデータを高度に活用し、①業務プロセスと働き方を変革することで、社内事務を徹底的に削減、②創出された時間で営業推進や事前事後の安心の提供を実行し、トップライン向上や損害率改善に貢献、③その結果としての生産性向上の実現、に取り組んでいます。 さらに、これらを支える基盤として、投資先の技術、知見等の獲得に向けた戦略的な投資等を通じた社外の多様なパートナーとの連携やデジタル開発体制の強化に取り組んでいます。こうして得られたノウハウについては、グローバルに横展開しています。 中国電力のコーポレートガバナンス報告書には、『・・・知的財産への投資等を含む,その取組内容は「Action Plan(中国電力グループ経営計画の概要)」や「中国電力グループ統合報告書」で開示している。これらに加え,知的財産への投資の詳細については,「エネルギアグループ知的財産報告書」で開示している。』と簡単に記載されています。

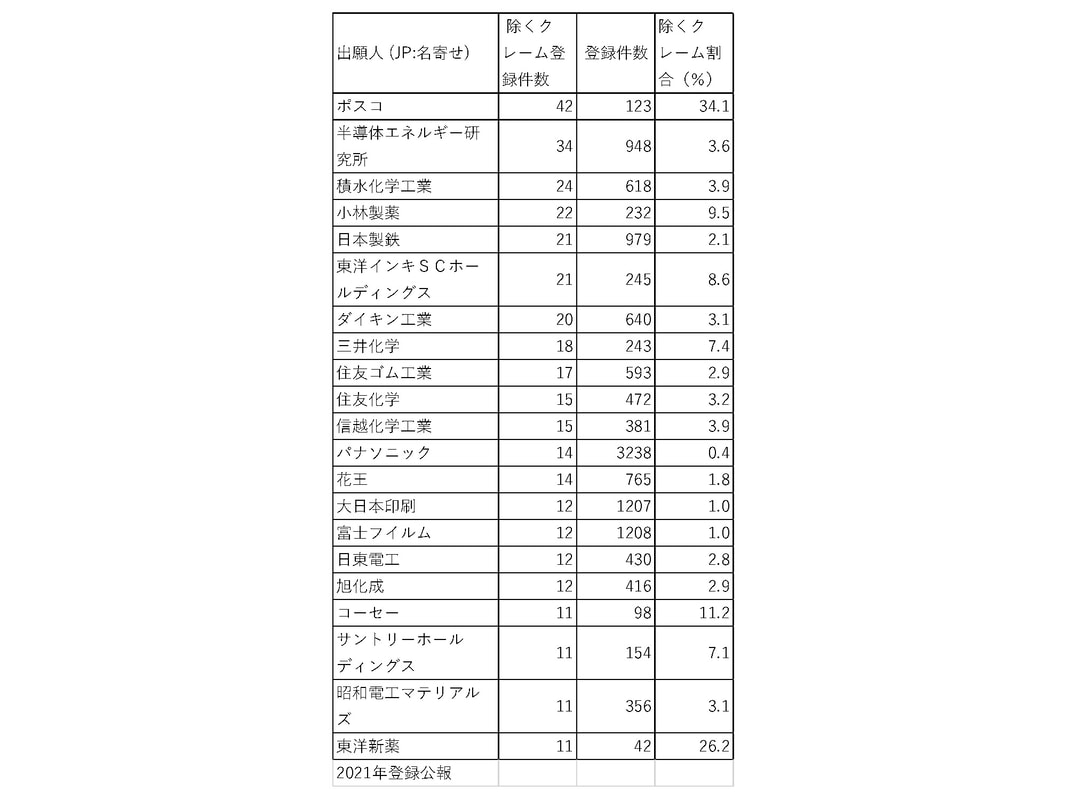

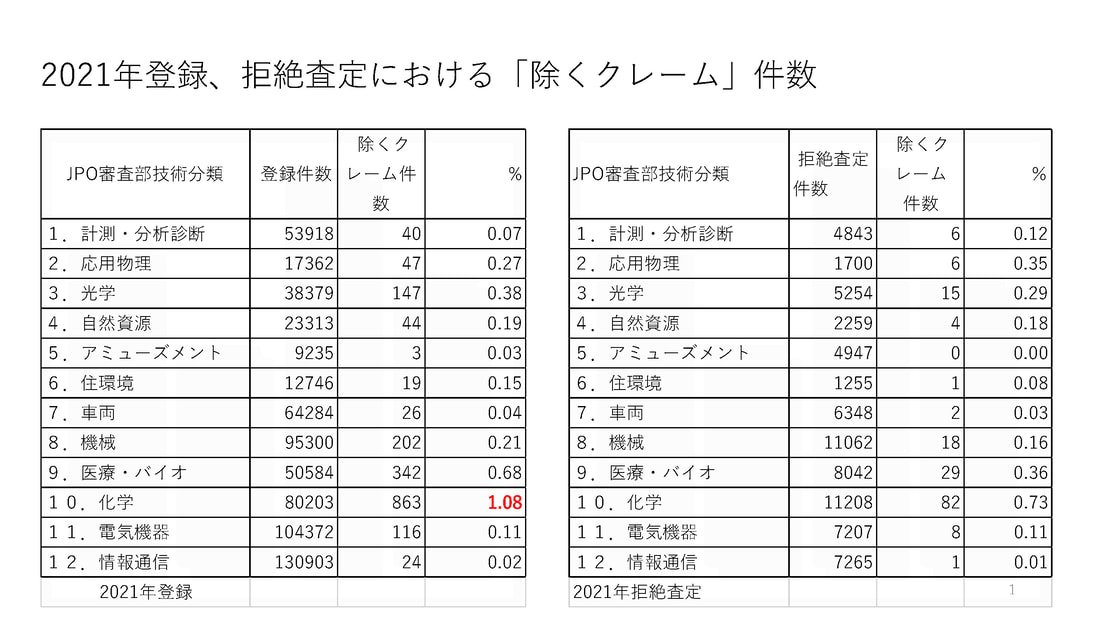

素晴らしい「知的財産報告書」を毎年だされており、経営層をメンバーとする知財戦略会議で重要事項を審議する等,全社を挙げて知財活動に取り組み,今では特許登録件数はエネルギー業界トップとなり,社員の約4割が特許出願経験を有しているという中国電力だからこうした記載で十分なのでしょう。 今年の「エネルギアグループ知的財産報告書」は、 【特集】「AI・IoT 時代に対応した知的財産活動」(5~12 頁) 【本編】 1.知財戦略の基本理念と推進体制(13~16 頁) 2.電気事業を支える基盤技術と特許の関わり(17~20 頁) 3.研究・開発への取り組みと独自技術(21~25 頁) 〇グループ企業 株式会社エネルギア L&B パートナーズの知財活動への取り組み(26 頁) 4.オープンイノベーションの取り組み(27~28 頁) 5.商標への取り組み(29~30 頁) 6.知財リスクへの対応 (31 頁) 7.社会貢献への取り組み(32 頁) 【活動報告】「EnerGia IP※ Activity 2021 -知財活動の概観-」(33~34 頁) という構成です。毎年の報告書にいつも感心していました。 特に、特許の価値の定量的評価(33 頁)のところは、この定量的評価に疑問を感じつつ、ブレずに開示し続ける胆力に敬服します。 中国電力株式会社 コーポレートガバナンス報告書 最終更新日:2021年12月6日 https://www2.jpx.co.jp/disc/95040/140120211126442215.pdf 補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み等】 ○サステナビリティについての取組み,および人的資本,知的財産への投資等 ・サステナビリティを巡る課題への対応については,グループ経営ビジョンやエネルギアグループ企業行動憲章に掲げる項目の実現に向け,中国電力グループ中期経営計画において具体的施策を策定のうえ取り組んでおり,人的資本や知的財産への投資等を含む,その取組内容は「Action Plan(中国電力グループ経営計画の概要)」や「中国電力グループ統合報告書」で開示している。 (https://www.energia.co.jp/ir/irkeiei/gaiyou.html) (https://www.energia.co.jp/ir/irzaimu/annual.html) ・これらに加え,知的財産への投資の詳細については,「エネルギアグループ知的財産報告書」で開示している。 (https://www.energia.co.jp/eneso/kankoubutsu/chizai/) ○TCFD提言に基づく情報開示 TCFD提言に基づく情報開示については,「中国電力グループ統合報告書」においてTCFD提言に沿って当社のガバナンスおよびリスク管理について開示するとともに,必要なデータの収集とシナリオ分析を行い,気候変動に係るリスクおよび機会が自社の事業活動や収益等に与える影響を含め,戦略および指標と目標を開示している。 (https://www.energia.co.jp/ir/irzaimu/annual.html) また,TCFD提言のフレームワークに沿ったCDPの質問書にも回答を行っている。 (https://www.energia.co.jp/energy/cdp/index.html) 【電力・ガス・石油】特許資産規模ランキング トップ3は東京ガス、中国電力、大阪ガス https://www.patentresult.co.jp/news/2021/03/energy.html 【電力・ガス・石油】他社牽制力ランキング2020 トップ3は出光興産、大阪ガス、ENEOS 4位 中国電力、5位 東京ガス https://www.patentresult.co.jp/news/2021/08/fcitene.html 特集2:IPで拓く企業の未来 中国電力株式会社 広報誌「とっきょ」 Vol.49 2021年9月14日発行 https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/vol49/02_page1.html 中国電力株式会社 競合企業に対する競争優位性確保の中核をなす知財戦略を積極的に推進 「経営戦略を成功に導く知財戦略【実践事例集】」 https://www.jpo.go.jp/support/example/document/chizai_senryaku_2020/all.pdf#page=99 2021年6月23日 中国電力(エネルギアグループ)の知的財産報告書 「除くクレー ム」とは、請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみをその請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいいますが、除外した後の「除くクレーム」が新たな技術的事項を導入するものではない場合には、許されます。審査基準には、以下の2態様が挙げられています。 (1)請求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等(29条1項3号、29条の2または39条)が否定されるおそれがある場合に、その重なりのみを除く補正 (2)請求項に係る発明が「ヒト」を包含しているために、29条1項柱書きの要件を満たさない、または32条に規定する不特許事由に該当する場合において、「ヒト」のみを除く補正 先行技術と明らかに技術思想が異なるのに、たまたま先行文献に記載があるというような場合に使い勝手がよく、化学系では汎用されているようです。 2021年登録における「除くクレーム」を使用している上位企業の件数、割合をみると、化学系企業が多いですが、非常に割合が高い企業もあることがわかります。 2021年登録における「除くクレーム」件数、割合を分野別にみると、化学、医薬・バイオで高いことがわかります。 特定分野では最近「除くクレーム」件数、割合とも増えているということです。 機械系でもある程度使われているようです、今後トライされてはどうでしょうか。 特許・実用新案審査基準 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/all.pdf 第IV部 第2章 新規事項を追加する補正 3.3.1 特許請求の範囲の補正 (4) 除くクレームとする補正の場合 「除くクレーム」とは、請求項に記載した事項の記載表現を残したまま で、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみをその請求項に記載した 事項から除外することを明示した請求項をいう。 補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、補正により当 初明細書等に記載した事項を除外する「除くクレーム」は、除外した後の 「除くクレーム」が新たな技術的事項を導入するものではない場合には、許 される。 以下の(i)及び(ii)の「除くクレーム」とする補正は、新たな技術的事項を 導入するものではないので、補正は許される。 (i) 請求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等(第29条第1項第3 号、第29条の2又は第39条)が否定されるおそれがある場合に、その重な りのみを除く補正 (説明) 上記(i)における「除くクレーム」は、第29条第1項第3号、第29条の2又は第39 条に係る引用発明である、刊行物等又は先願の明細書等に記載された事項(記載 されたに等しい事項を含む。)のみを除外することを明示した請求項である。 上記(i)の「除くクレーム」とする補正は、引用発明の内容となっている特定の 事項を除外することによって、補正前の明細書等から導かれる技術的事項に何ら かの変更を生じさせるものとはいえない。したがって、このような補正は、新た な技術的事項を導入しないものであることが明らかである。 なお、「除くクレーム」とすることにより特許を受けることができる発明は、 引用発明と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有するが、たまたま引 用発明と重なるような発明である。引用発明と技術的思想としては顕著に異なる 発明ではない場合は、「除くクレーム」とすることによって進歩性欠如の拒絶理 由が解消されることはほとんどないと考えられる。 また、「除く」部分が請求項に係る発明の大きな部分を占めたり、多数にわた る場合には、一の請求項から一の発明が明確に把握できないことがあるので、審 査官は留意する(「第II部第2章第3節 明確性要件」の2.1(1)参照)。 例4: [補正前の請求項] 陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤。 [引用発明] 陰イオンとしてCO3イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤。 (具体例:陽イオンをNaイオンとした例) (説明) このときに、特許請求の範囲から引用発明との重なりを除外する目的で、特 許請求の範囲を「陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩(ただし、陰イオ ンがCO3イオンの場合を除く。)……」とする補正は、許される。 (ii) 請求項に係る発明が、「ヒト」を包含しているために、第29条第1項柱 書の要件を満たさない、又は第32条に規定する不特許事由に該当する場 合において、「ヒト」のみを除く補正 (説明) 「ヒト」を発明対象から除外することによって、上記拒絶理由を解消する上記 (ii)の「除くクレーム」とする補正は、補正前の明細書等から導かれる技術的事 項に何らかの変更を生じさせるものとはいえない。したがって、このような補正 は新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかである。 例5: [補正前の請求項] 配列番号1で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチドが体細胞染色体中 に導入され、かつ該ポリヌクレオチドが体細胞中で発現している哺乳動物。 (説明) この場合は、発明の詳細な説明で「哺乳動物」についてヒトを含まないこと を明確にしている場合を除き、「哺乳動物」には、ヒトが含まれる。しかし、 ヒト自体をその対象として含む発明は、公の秩序、善良の風俗を害するおそれ がある発明に該当し、第32条に違反するものである。 このときに、特許請求の範囲からヒトを除外する目的で、特許請求の範囲を 「……非ヒト哺乳動物」とする補正は、当初明細書等にヒトを対象外とするこ とが記載されていなかったとしても許される。 いよいよ4月1日からマルチマルチクレームの制限が始まります。

直前になり、いろいろな対応が考えられているようです。

今回は、特許庁の財政問題と出願人の懐具合との鬩ぎあいといえるかもしれません。 日本マルチマルチクレーム禁止による米国への影響(その1) https://www.youtube.com/watch?v=VPVLSvXJa5c 日本マルチマルチクレーム禁止による米国への影響(その2) https://www.youtube.com/watch?v=mZUffzNJwM8 2022年 2月28日 マルチマルチクレームの制限 2022年 2月12日 マルチマルチクレーム制限に関する特許・実用新案審査基準改訂案 2021年12月17日 マルチマルチクレーム制限の例外は設けない 2021年12月14日 マルチマルチクレーム制限について 3月9日、味の素が、飼料などに使われるアミノ酸「トリプトファン」の特許権を韓国企業「シージェイ チェイルジェダン」社と傘下企業が侵害したとして、損害賠償を求め2016年に米国で起こした訴訟について、韓国企業側が和解金を支払うことで合意したと発表しましたが、ドイツでの訴訟は今回の対象には含まれないということで、まだまだ続くのでしょうか。

一般的に、特許訴訟は時間がかかるといわれており、和解で解決できるのであれば、それが好ましいと思います。 味の素、特許侵害で韓国企業と和解 https://www.sankei.com/article/20220309-F5VMSIBRSNK6BA4YJ7MMP7VWOM/ 飼料用アミノ酸製品の製造方法に関する米国特許権侵害訴訟 CJグループによる和解金支払いにより終結 2022年3月9日 https://topics.ajinomoto.co.jp/assets_topics/pdf/ce430a8594dc001677c921d4fbae9d86.pdf 味の素株式会社(社長:西井 孝明 本社:東京都中央区)および味の素ヘルス・アンド・ニュートリション・ノースアメリカ社(社長:坂本 次郎 本社:米国イリノイ州アイタスカ市)は、飼料用アミノ酸トリプトファン製品を米国に輸入・販売する、韓国のCJ CheilJedang社(シージェイ チェイルジェダン社 CEO:カンシン ホウ 本社:韓国ソウル特別市、以下CJCJ社)およびその傘下企業2社の3社(以下CJグループ)を被告として2016年5月10日(現地時間)にアメリカ国際貿易委員会およびニューヨーク南部連邦地方裁判所に特許権侵害訴訟を提起していましたが、この度、CJグループとの和解条件の合意に至りました。当社はCJ グループより和解金を受領し、これに伴い本訴訟を取り下げます。当社特許権は引き続き有効に存続します。 なお、2016年5月にドイツのデュッセルドルフ地方裁判所において当社が提起した、CJCJ社およびその関連企業に対するトリプトファンの製造方法に関わる特許権侵害訴訟については、今回の和解の対象には含まれておりません。 味の素グループは、100年以上にわたるアミノ酸研究で培った知見と技術を活かし、健康課題解決にさらに貢献できるよう、研究を継続していきます。特許権はじめ知的財産権の侵害はこのような研究の努力を阻害するものと考えており、引き続きその権利を守るため正当な法的保護を求めていく考えです。 味の素/韓国CJグループに、トリプトファンの製法特許侵害訴訟を提起 2016年05月11日 https://www.ryutsuu.biz/strategy/mn6478-4.html 2022年2月17日 味の素のIPランドスケープとCGC改定対応 2022年1月27日 『冷凍餃子の特許合戦!』味の素と大阪王将 2021年6月26日 味の素のデジタル変革(DX) 2021年5月18日 「ガイアの夜明け」冷凍食品の熱い闘い!味の素冷凍食品の開発戦略 2020年9月24日 味の素(株)の知的財産活動 大和総研の「企業価値を高める知財・無形資産の投資・活用戦略とは? ~改訂コーポレートガバナンス・コードへの対応・事例~」で、改訂コーポレートガバナンス・コードと知財・無形資産ガバナンスガイドラインの概要と、住友商事のコーポレートガバナンス報告書での開示内容を、「補充原則3-1③」に関し具体的かつ詳細に開示している、として肯定的に紹介しています。

住友商事では、「中期経営計画と関連付けた具体的な記載が見られた。」点が高く評価されています。「ガイドラインのなかでも言及があるように、自社の競争優位がどこにあるかを明らかにする知財・無形資産の投資・活用戦略の開示は、競合企業に手の内をさらすことにもなり、事業に悪影響を与えかねないという意見もあるなかで、自社の戦略と関連付けて具体的に記載している住友商事の開示事例は非常に参考となるものといえよう。あえて詳細に手の内をさらす必要性はないが、自社の経営戦略を実行するにあたり、どの戦略に関してどのような知財・無形資産の投資を想定しているかを内外に示すことは、戦略のポテンシャル、その実現性も含めて投資家へのアヒールとしても非常に有用であるといえる。」 知的財産権、特に特許という視点では、住友商事の特許出願件数等は非常に少ないですが、投資家からみれば、「自社の経営戦略を実行するにあたり、どの戦略に関してどのような知財・無形資産の投資を想定しているかを内外に示すこと」がアヒールとして重要だということのようです。まだ実績がでていない取組については公表できない、とか、うまくいくかどうかわからない失敗したときに責任が取れないから公表できない、などという議論がよく聞かれますが、投資家からみるとちょっと違うのかもしれません。 住友商事株式会社 コーポレートガバナンス報告書 最終更新日:2022年1月4日 https://www2.jpx.co.jp/disc/80530/140120211223560211.pdf 補充原則3-1③) ・当社の知的財産への投資について 当社は、様々な事業分野において、革新的な技術によるビジネスモデルの転換や、新たなプロダクトデザインの提供などによる付加価値に着目して、事業投資を実行しています。また、技術革新や、創造性のあるデザイン、コンテンツのもたらす競争優位性のみならず、当社の多様な人的リソース、これまで培ってきた多彩なビジネスノウハウ、顧客・取引先とのグローバルなネットワーク・信頼関係、市場における当社ブランドの価値、といった資本(無形資産)からなる経営基盤と営業部門の多様な事業機能を融合・複合化することで、新規事業を創出するとともに、事業の成長力を一段と高める戦略をとっています。 この点、当社は、目指すべき企業像として、「常に変化を先取りして新たな価値を創造し、広く社会に貢献するグローバルな企業グループ」を掲げ、常に新しいビジネスモデル、ノウハウや技術等を探索するなど、将来のビジネスへの種まきを行っています。これらの新しいビジネスモデルの多くにおいて、現在又は将来の知的財産・無形資産によって、その収益力、競合他社との商品・サービスの差別化、及び市場における価格決定力が維持・強化され、将来的に高い競争力・利益率を獲得することができると見込んでいます。このような知的財産・無形資産を生かした新事業の創出に向けた取り組みは、各組織において実施しています。 さらに、今中期経営計画「SHIFT2023」においては、以下の6つの分野を次世代成長戦略テーマに設定し、経営資源を投下しています。 ・デジタルトランスフォーメーション:デジタル、テクノロジー×イノベーションを活用した事業変革と新規事業開発 ・次世代エネルギー:カーボンフリーエネルギーの開発・展開、新たな電力・エネルギーサービスの拡大、 CO2の吸収・固定・利活用・社会インフラ:途上国におけるインフラ整備、新しい機能を持つ社会インフラの開発・リテイル・コンシューマー:多様なリテイル事業群のデータ活用を通じた、地域社会にエッセンシャルな価値、サービスの提供 ・ヘルスケア:医療分野に加え、健康・予防・介護分野における新たなビジネスの創出 ・農業:デジタル・テクノロジーを活用した農業セクター向けビジネスの拡充 今後もこのような知的財産・無形資産の価値を重視して、これらが競争力、差別化、稼ぐ力にいかに結び付くかを精緻に分析のうえ、事業投資を 実行し、事業の強化・育成を行っていきます。 大和総研の「企業価値を高める知財・無形資産の投資・活用戦略とは? ~改訂コーポレートガバナンス・コードへの対応・事例~」で、「積水ハウスでは、同社が考える知的財産への投資の具体的な内容の開示に加え、知的財産を統括する専門組織として、知的財産室を新設した旨も公表している。これにより、同社の知的財産投資への意気込み、積極性も伺えよう。さらに、具体的な内容の定性的開示に加え、研究開発費の実績金額や、意匠権や特許権の保有件数を開示するなど、定量的にさらに踏み込んだ開示まで行っている点は、先行事例として非常に参考になろう。」と評されていた積水ハウス株式会社コーポレートガバナンス報告書。

「同社が考える知的財産への投資の具体的な内容の開示」 「知的財産を統括する専門組織として、知的財産室を新設した旨の公表」 「具体的な内容の定性的開示に加え、研究開発費の実績金額や、意匠権や特許権の保有件数を開示するなど、定量的にさらに踏み込んだ開示まで行っている」 点が評価されています。 積水ハウスは、【ハウスメーカー】の他社牽制力ランキング2020で2位、【ハウスメーカー】特許資産規模ランキング2020で5位、改正意匠法の建築物・内装の意匠登録で企業別に見た登録数は最多です。新設された知的財産室の室長は、他の業界で実績もあり力のある方ですので、今後の取組に注目したいと思っています。 積水ハウス株式会社 コーポレートガバナンス報告書 最終更新日:2022年1月26日 https://www2.jpx.co.jp/disc/19280/140120220118569148.pdf 補充原則3-1③ 3)知的財産への投資 <投資> 当社グループは、研究開発の重要性を認識し、「総合住宅研究所」「住生活研究所」を中心とする研究開発拠点への十分な研究開発費の投入や積極的な設備投資を行っています。 また、近年では、プラットフォームハウス事業などの新規事業領域を中心として、産学連携や、異業種の企業とパートナーシップにより、将来的な事業の推進に資する分野にも積極的に投資しております。 さらに、お客様参加型イベントを開催する「住ムフムラボ」や住環境に関する様々な体験の機会提供する「納得工房」など、直接な技術開発以外にも積極的に投資し、これらよって得られるものを総合して、経営資源(知的資本)と位置付けております。 <成果の保護> こうした知的資本のうち、技術、デザインは、特許権や意匠権で保護を図り、また、お客様から得たお声に加え、長年の取り組みによるノウハウ、データなども、営業秘密として保護を図っております。 さらに、投資結果の事業化段階においては、ネーミングにもこだわり、それを商標権で保護し、バリューチェーンを通じお客様にご満足、安心を提供するための象徴としています。 なお、これらの活動を従来以上に重要視し、2021年8月には、知的財産を統括する専門組織として、知的財産室を新設し、また、社内での育成にとどまらず、他社で知財の統括責任者を務めた人物を含め、知財の専門家を積極的に採用しています。 <継続的成長のために> このような投資とその成果の保護の両輪によって、当社のコアコンピタンスである「技術力」、「施工力」、「顧客基盤」を構築し、また、住まいづくりのすべてのプロセスを担う「独自のバリューチェーン」で競争優位性を発揮することで、お客様への価値提供とともに、継続的な企業成長を支える根幹を成しています。 (2021年1月末実績) ・研究開発費 96億円 ・意匠権保有件数 308件 ・特許権保有件数 641件 【ハウスメーカー】他社牽制力ランキング2020 トップ3はミサワホーム、積水ハウス、大和ハウス 2021年06月10日 https://www.patentresult.co.jp/news/2021/06/fcithouse.html 【ハウスメーカー】特許資産規模ランキング2020 トップ3は大和ハウス、トヨタホーム、ミサワホーム 4位旭化成ホームズ、5位積水ハウス 2021年03月11日 https://www.patentresult.co.jp/news/2021/03/house.html 意匠登録総まくり 新制度による登録は100件超 最多は積水ハウス https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/na/18/00134/033100002/ 改正意匠法施行日の2020年4月1日から21年3月15日までの約1年間で、建築物・内装の意匠登録は107件に上ることが日経アーキテクチュア集計で判明した。建築物の登録件数は内装の4倍に達し、うち約80%は住宅だった。 企業別に見た登録数は、積水ハウスの28件が最多。大東建託、ミサワホームといった住宅会社が続く。 大和総研が3月2日に、「企業価値を高める知財・無形資産の投資・活用戦略とは? ~改訂コーポレートガバナンス・コードへの対応・事例~」として、改訂コーポレートガバナンス・コードと知財・無形資産ガバナンスガイドラインの概要と、住友商事と積水ハウスのコーポレートガバナンス報告書での開示内容を、「補充原則3-1③」に関し具体的かつ詳細に開示している、として肯定的に紹介しています。肯定的に評価される例として参考になります。

https://www.dir.co.jp/report/consulting/governance/20220302_022872.pdf 知的財産への投資等については、 競合他社を意識し積極的な開示は難しいともされる一方で、自社にとっての知財・無形資産の価値を重視し、どのように今後の価値創造、マネタイズ実現に活用していくのかは喫緊の課題であり、そのためのストーリー構築は急務といえる。 直近の2022年1月1日~1月31日に提出された、改訂ガバナンス・コードに沿ったコーポレート・ガバナンス報告書の事例について概観していきたい。2022年1月の1か月間でコーポレート・ガバナンス報告書の更新を行った企業は、合計307社であったが、前述の「補充原則3-1③」については、今後の検肘課題事項(explain)としている企業や、既存の統合報告書やサステナビリティ報告書にて開示しているとして他の報告書へ誘導している事例も数多くみられた。本稿では、実際にコーポレート・ガバナンス報告書のなかで「補充原則3-1③」に関し具体的かつ詳細に開示している、以下の2社の事例(①住友商事、②積水ハウス)を取り上げたい。 ①住友商事株式会社 住友商事では、「当社の知的財産への投資について」として、中期経営計画と関連付けた具体的な記載が見られた。ガイドラインのなかでも言及があるように、自社の競争優位がどこにあるかを明らかにする知財・無形資産の投資・活用戦略の開示は、競合企業に手の内をさらすことにもなり、事業に悪影響を与えかねないという意見もあるなかで、自社の戦略と関連付けて具体的に記載している住友商事の開示事例は非常に参考となるものといえよう(図表4)。あえて詳細に手の内をさらす必要性はないが、自社の経営戦略を実行するにあたり、どの戦略に関してどのような知財・無形資産の投資を想定しているかを内外に示すことは、戦略のポテンシャル、その実現性も含めて投資家へのアヒールとしても非常に有用であるといえる。 ②積水ハウス株式会社 積水ハウスでは、同社が考える知的財産への投資の具体的な内容の開示に加え、知的財産を 統括する専門組織として、知的財産室を新設した旨も公表している。これにより、同社の知的財産投資への意気込み、積極性も伺えよう。さらに、具体的な内容の定性的開示に加え、研究開発費の実績金額や、意匠権や特許権の保有件数を開示するなど、定量的にさらに踏み込んだ開示まで 行っている点は、先行事例として非常に参考になろう(図表5)。 住友商事株式会社 コーポレート・ガバナンス報告書 最終更新日:2022年1月4日 https://www2.jpx.co.jp/disc/80530/140120211223560211.pdf 積水ハウス株式会社 コーポレート・ガバナンス報告書【最終更新日:2022年1月26日】 https://www.sekisuihouse.co.jp/library/company/info/gov/g20220126.pdf 令和3年の税関における知的財産侵害物品の差止状況について財務省財務省関税局業務課 知的財産調査室から3月4日付けでアップされています。

https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2021/index.htm 輸入差止件数が28,270件で前年と比べて6.7%減少したものの高水準で推移していて、輸入差止点数は819,411点で前年と比べて39.1%増加。 地域別の輸入差止件数では、中国が全体の77.4%(21,885件)を占め、引き続き高水準。 電気製品の輸入差止点数は104,848点で前年と比べて62.0%増加。 医薬品の輸入差止点数は21,502点で前年と比べて579.2%増加。 1日平均で、77件、2,244点の知的財産侵害物品の輸入を差し止めていることになる。 輸入差止価額は、推計で約164億円。 輸入差止件数は、偽ブランド品などの商標権侵害物品が27,424件(構成比96.0%、前年比7.0%減)で、引き続き全体の大半を占め、次いで偽キャラクターグッズなどの著作権侵害物品が674件(同2.4%、同17.0%増)。 輸入差止点数についても、商標権侵害物品が621,684点(構成比75.9%、前年比49.2%増)で、全体の大半を占めており、次いで著作権侵害物品が96,345点(同11.8%、同31.6%増)。 輸入差止件数は、財布やハンドバッグなどのバッグ類が9,570件(構成比28.8%、前年比3.6%減)と最も多く、次いで衣類が9,088件(同27.4%、同0.9%減)、靴類が3,934件(同11.9%、同100.5%増)、時計類が1,672件(同5.0%、同58.8%減)。 輸入差止点数は、衣類が108,684点(構成比13.3%、前年比60.8%増)と最も多く、次いでイヤホンなどの電気製品が104,848点(同12.8%、同62.0%増)、バッグ類が44,984点(同5.5%、同7.1%増)、コンピュータ製品が44,110点(同5.4%、同2.8%増)。 税関で輸入を差し止めた侵害物品の例も掲載されており、税関で輸入を差し止めている例が多いことを示しています。 個人輸入に関する規制が強化されていますが、今後その効果がどの程度現れるでしょうか。 第84回知財実務オンライン:「特許検索手法の見直し~短時間でkそれらしい特許をみつける手順~」(英究特許事務所 代表弁理士 小島 浩嗣)のアーカイブ動画を視聴しました。(約1時間40分)

全146頁の プレゼン資料も無料公開されています。 検索手順を定型化することによって、試行錯誤を減らし、かけた時間・労力に見合った特許文献を抽出することを目指した特許検索手法の紹介で、「『折り畳みスマホ』の特許を探す」J-Plat Patを使った検索([論理式入力]を使った検索)の実例付き。 「検索手順を定型化する」ところの工夫が参考になります。 (第84回)知財実務オンライン:「特許検索手法の見直し~短時間でそれらしい特許をみつける手順~」(ゲスト:英究特許事務所 代表弁理士 小島 浩嗣) https://www.youtube.com/watch?v=eAjKGUpla40 プレゼン資料: https://lib.aq-patent.com/wp-content/uploads/2022/02/20220303_ChizaiJitsumuOnline.pdf I 検索手順を定型化……試行錯誤を減らす かけた時間・労力に見合った特許を抽出 調査観点の把握と検索式の作成 適切な特許分類を特定する予備検索 徐々に探索範囲を拡大する検索 II検索の実例 「折り畳みスマホ」の検索 「IP BASE」は、特許庁が開設している スタートアップ向けの知財コミュニティポータルサイトですが、「IP BASEチャンネル」は、知財やスタートアップについて学べるコンテンツや基礎知識を提供している「IP BASE」の公式YouTubeチャンネルです。

よくわかるIPランドスケープ!シクロ・ハイジア小林さんに聞いてみた 2022/02/28 https://www.youtube.com/watch?v=gYaQD_y4kPA 無料で取れる知財情報が宝になる!IPランドスケープ活用事例をご紹介 2022/03/04 https://www.youtube.com/watch?v=2IK7xfYbo4A 株式会社シクロ・ハイジアの代表取締役CEO 小林 誠氏が、IPランドスケープについてコンパクトに解説しています。社内での説明用等に参考になります。 よくわかるIPランドスケープ!シクロ・ハイジア小林さんに聞いてみた 2022/02/28 00:00~ オープニング 00:11~ 今回のテーマ 00:27~ 特別ゲスト 小林 誠さんのご紹介 00:44~ シクロ・ハイジアの仕事とは? 01:37~ IPランドスケープとは? 02:44~ 事業戦略に特許情報はどう活用する? 03:39~ 公開されている特許情報からわかること 06:15~ エンディング 無料で取れる知財情報が宝になる!IPランドスケープ活用事例をご紹介 2022/03/04 00:00~ オープニング 00:10~ 今回のテーマ 00:45~ IPランドスケープの事例紹介① 02:23~ IPランドスケープの事例紹介② 03:43~ スタートアップのIPランドスケープ活用方法 05:13~ スタートアップと大企業の課題 06:31~ 起業前から知財を取得することが重要 07:12~ IP ePlatの紹介 07:57~ エンディング 令和4年3月4日(金)~令和4年4月4日(月)の期間で、「知的財産推進計画 2022」の策定に向けた意見が募集されています。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/pdf/suishin2022_iken_boshu.pdf 「知的財産推進計画 2021」について見直すべき点や、「知的財産推進計画 2022」に新たに盛り込むべき政策事項等について、ということで、参考情報として、ア) 《「知的財産推進計画2021」重点事項》、イ) 《構想委員会の主要検討事項》などが添付されています。 第 1 回構想委員会(令和4年1月31日開催)における配布資料が「知的財産推進計画2021」の推進状況を説明していて参考になります。全26頁中、9頁(P3-P11)が競争力の源泉たる知財の投資・活用を促す資本・金融市場の機能強化(・「コーポレートガバナンス・コード」改訂による企業の知財経営強化・「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン」の策定)に充てられています。 今後は、第2回構想委員会(3月上旬メド)で各WG等の検討状況中間報告、第3回構想委員会(4月下旬メド)で、知的財産推進計画2022たたき台、各WGの検討状況最終報告、第4回構想委員会(5月上旬メド)で知的財産推進計画2022素案が示される予定とのこと。 ア) 《「知的財産推進計画2021」重点事項》 1.競争力の源泉たる知財の投資・活用を促す資本・金融市場の機能強化 (1) 知財投資・活用促進メカニズムの構築 (2) 価値デザイン経営の普及と実践の促進 2.優位な市場拡大に向けた標準の戦略的な活用の推進 (1) 官民一丸となった重点的な標準活用推進 (2) 標準必須特許の戦略的獲得・活用 (3) オープンソースの活用基盤の強化 3.21 世紀の最重要知財となったデータの活用促進に向けた環境整備 4.デジタル時代に適合したコンテンツ戦略 (1) デジタル時代のコンテンツ戦略と著作権制度・関連政策の改革 (2) コンテンツ・クリエーション・エコシステムを支える取組 5.スタートアップ・中小企業/農業分野の知財活用強化 (1) スタートアップ・中小企業の知財取引の適正化 (2) スタートアップ・中小企業の知財活用支援 (3) 農林水産業分野における知財活用環境の強化 6.知財活用を支える制度・運用・人材基盤の強化 (1) 知財分野におけるソフトローの活用 (2) 知財紛争解決に向けたインフラ整備 (3) 知的財産権に係る審査基盤の強化 (4) 産学連携における知財活用の促進 (5) 知財を創造する人材の育成 7.クールジャパン戦略の再構築 (1) CJ 関連分野の存続を図る (2) 新型コロナによる影響 (3) CJ 戦略再構築の考え方 イ) 《構想委員会の主要検討事項》 ※第 1 回構想委員会(令和4年1月31日開催)における配布資料 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/2022/dai1/gijisidai.html ウ)《参考 URL》 ・知的財産戦略本部 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kaisai.html ・構想委員会 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/ 「知的財産推進計画2021」とその推進状況について 2022年1月 内閣府 知的財産戦略推進事務局 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/2022/dai1/siryou2.pdf |

著者萬秀憲 アーカイブ

September 2025

カテゴリー |

|

Copyright © よろず知財戦略コンサルティング All Rights Reserved.

|

サイトはWeeblyにより提供され、お名前.comにより管理されています

RSS Feed

RSS Feed