|

キューピーは、調味料分野で特許総合力トップ、食品分野の特許資産規模ランキング2020 で第3位(トップはサントリー、2位JT)で、令和2年度「知財功労賞」知的財産権制度活用優良企業として「特許庁長官表彰」を受賞しています。

キユーピーグループの統合報告書2022では、グループの社会的価値向上に向けた知的財産投資について説明されており、持続可能な社会の実現に貢献していくための特許取得として、国際的な社会課題に対する特許取得状況(持続可能な食事の実現、健康的な食事の実現、カロリー過剰摂取の改善)が説明され、サステナビリティに関わる技術や知的財産への投資が示されています。 海外模倣品排除では、商標権・意匠権の知財MIX活用についても先進的な取り組みを進められており、今後の活躍が期待されます。 キユーピーグループ統合報告書2022 P26 グループの社会的価値向上に向けた知的財産投資 https://www.kewpie.com/ir/pdf/kewpie-report/ir_kewpie-report2022_spread.pdf 知的財産活動のミッションは、「当社グループの創造性を高め、価値を向上させること」であり、これらの実現につながる知的財産の創出、保護、活用を積極的に推進しています。なかでも、調味料領域における、乳化、酸化防止、微生物制御、機能性付加などの技術や、卵加工技術は、当社グループの強みであり、グローバルな視点で権利取得と活用に力を入れていきます。 また、世界の食と健康に貢献する当社グループの「めざす姿」は、活発化するサステナビリティに関わる技術領域と密接な関係があります。これらの技術領域においては、ステークホルダーとの連携、協力を念頭におきつつ、知的財産の創出と事業活動の自由度確保に取り組んでいきます。 持続可能な社会の実現に貢献していくための特許取得 国際的な社会課題に対する特許取得状況 持続可能な食事の実現 健康的な食事の実現 カロリー過剰摂取の改善 海外展開における「KEWPIE」商標取得推進 キユーピーグループ 知的財産権 https://www.kewpie.com/rd/intellectual-property/ 私たちの技術と知的財産権 特許権(国内外で約750件の特許保有) 特許出願における注力分野 分野別の特許出願状況

ブランド価値向上に守りと攻め、その両面が評価 令和2年度「知財功労賞」知的財産権制度活用優良企業として「特許庁長官表彰」を受賞 https://www.kewpie.com/newsrelease/2020/1782/ 【調味料】特許総合力トップ3はキユーピー、MIZKAN HOLDINGS、長谷川香料 https://www.patentresult.co.jp/news/2021/09/seasoning.html 【食品】特許資産規模ランキング2020 トップ3はサントリー、JT、キユーピー https://www.patentresult.co.jp/news/2021/02/food.html 食品・日用品企業における知財情報開示を考える 事例3 キユーピーにおける海外模倣品排除 商標権・意匠権の知財MIX活用 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai6/siryou7.pdf

0 Comments

特許庁における審判での口頭審理は,2019 年では、特許・実用新案118 件,意匠 9 件,商標 8 件が実施されたとのことで、7件数が少ないこともあり、経験された方は少ないように思います。必要に迫られたとき慌てないための実務的な留意点が説明されているのが、(第102回)知財実務オンライン:「初めての口頭審理」(ゲスト:インハウスハブ東京法律事務所 パートナー弁理士 西田 聡子氏)です。(約1時間42分)

口頭審理の事例紹介もあり、証人尋問の例として、無効2017-800111(特許4912492)、無効2017-800118(特許4659980)「二酸化炭素含有粘性組成物」、無効2019-800012(特許6188984)「抗ウイルス性衛生マスク」、判定2019-600008(特許6097467)「通信系のシステムに関する発明、検証の例として無効2018-800036(特許5658831) 「ランプ及び照明装置」、かっこよかった 口頭審理として無効2020-400005(実 3173736) 「充気装置の圧力表示装置」がとりあげられています。 パテント 2022年4月号にも同内容が取り上げられています。 (第102回)知財実務オンライン:「初めての口頭審理」(ゲスト:インハウスハブ東京法律事務所 パートナー弁理士 西田 聡子) https://www.youtube.com/watch?v=jZeFpruSEdk&t=4200s 初めての口頭審理~初めてでも慌てないための実務的な留意点~ 特許庁審判部審判課 審・判決調査員(1) 久保田 祐佳 会員,特許庁審判部審判課 審・判決調査員(1) 西田 聡子 https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3974 目次 1.はじめに 2.口頭審理に関する基本事項 2.1 口頭審理に関する規律 2.2 口頭審理の利点 2.3 年間での件数やスケジュールの目安 2.4 審判廷の様子や法改正への対応 3.口頭審理の流れ 3.1 期日の指定と審理事項通知書,陳述要領書 3.2 当日のよくある流れ 3.3 証拠に関する留意点 (1) 原本の持参 (2) 証拠説明書の書き方 (3) 文書の成立の真正への認否 (4) 提出する証拠に営業秘密が含まれる場合 4.まとめ 関連資料一覧 「審判実務者研究会報告書2021」(特許庁審判部・2022年) https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/document/sinposei_kentoukai/2021_houkokusyo_honpen.pdf 日東電工の知的財産活動は、「三新活動」(現市場から,新たな用途開拓,新たな製品開発を進め,新たな需要・市場を創造する活動)と「ニッチトップ戦略」(成長するマーケットにおいて先行者のいないニッチ分野を見出し,Nittoグループ独自の技術を生かすことで,シェアNo.1を狙う戦略)という事業戦略の下、実行しており、その成果は、クラリベイト・アナリティクス社が世界で最も革新的な企業/研究機関100社を選考する「クラリベイト Top 100 グローバル・イノベーター2022」に選出されたことでも明らかのようです。

Nitto独自のビジネスモデル 「三新活動」「ニッチトップ戦略」 https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/concepts/businessmodel/ 事業戦略と知的財産活動 知財管理Vol. 72No. 6(2022) http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokujinew.html 「クラリベイト Top 100 グローバル・イノベーター2022」 Nittoが知財・特許関連で世界のトップ100社に選出 https://www.nitto.com/jp/ja/press/2022/0224.jsp Paragraph. ここをクリックして編集する.7月17日

「企業成熟度、技術競争力とデフォルトリスク」(証券アナリストジャーナル 2022年7月号P.97~P.108、ニッセイ基礎研究所上席研究員 チーフ株式ストラデジスト井出 真吾氏、早稲田大学大学院経営管理研究科の竹原 均教授)では、企業成熟度と技術競争力(YK値)が、倒産距離とそれに含まれるパラメータに与える影響を分析しています。 「本稿では企業成熟度と技術競争力が、倒産距離とそれに含まれるパラメータに与える影響を分析した。長期パネルデータを使用した回帰分析の結果から、成熟度と技術競争力は総資産ボラティリティを低下させるものの、倒産距離を上昇させる状況は確認できなかった。ただし技術競争力は企業成熟度と総資産ボラティリティ、ならびに総資産成長率との間に確認された負の相関関係を緩和するモデレータであることが明らかとされた。」ということで、よく理解できないところが多いのですが、特許価値をベースにした技術競争力(YK値)という指標がファイナンス分野で研究に使われるようになってきていることが重要なことだろうと思います。 https://www.saa.or.jp/learning/journal/each_title/2022/07.html https://www.saa.or.jp/dc/sale/apps/journal/JournalShowDetail.do?goDownload=&itmNo=39122 工藤一郎国際特許事務所 価値評価 http://www.kudopatent.com/works/valuation/index.html 技術競争力指標で分析する企業の事業力 YK値 https://yorozuipsc.com/blog/-yk 令和4年6月27日に開催された「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会(第11回)」で、JPX400 のコーポレートガバナンス報告書での記載内容を分析した、CGC 改訂後の「知財・無形資産」情報開示 最新状況調査結果が報告されました。

「具体的な取り組みを開示することなく、コンプライしている会社が少なからずあるのではないか」という仮説が裏付けられています。 各社が知財・無形資産の投資・活用戦略を実行することで、事業競争力を強化し、企業価値を高めていくことが期待されており、知財・無形資産投資に関する情報は、将来の財務に影響する「プレ財務情報」と認識し、成長ストーリーにおいて、将来のキャッシュフローをイメージできるように内容を開示すべきでしょう。 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai11/siryou5.pdf ⚫ コーポレートガバナンス・コード(CGC)が昨年 6 月に改訂され、補充原則 3-1③、4-2②に知的財産投資に関する情報開示と取締役会での監督が追記された。これを受け、内閣府・経済産業省は「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」(知財投資検討会)を発足し、「知財・無形資産ガバナンスガイドライン(Ver1.0)」を本年 1 月に公表し、上場企業に対して「知的財産」として、知財権のみならず無形資産も対象とした投資・活用戦略(5 つのプリンシプル(原則)、7つのアクション)の実行を提唱した。 ⚫ このガイドラインの公表に先立って当検討会では、昨年 9 月に「中間報告」を公表した。中間報告では、上場企業が昨年末までに提出するコーポレートガバナンス報告書(CG 報告書)において、これらの補充原則にコンプライする基準として、上場企業が投資家から信頼を失わないよう、4 項目の知財・無形資産投資・活用戦略を提示し、それらの実施状況に応じてコンプライするか否かを判断するように求めている。 ⚫ 上場企業には、 CGC やガイドライン、そして上記中間報告に則した、知財・無形資産の投資等を経営戦略(取締役会での監督を含む)として策定・実行し、CG 報告書等を通じて具体的に開示する「知財・無形資産ガバナンス」を実践していくことが期待される。そこで、弊社が幹事として発起した「知財ガバナンス研究会」では、企業の活動を後押しするため、各上場企業の実践状況を調査・分析することにした。 ⚫ 今回の調査・分析は、対象を「JPX 日経インデックス 400 の構成銘柄企業」に絞り、CGC 改訂後最初の CG 報告書提出後のタイミングであるため、各社の CG 報告書(本年 3 月の最新情報)の開示内容に基づき、知的財産等の補充原則に対するコンプライ、エクスプレインの状況とその記載内容を客観的に分析した上で、その統計的な結果を本報告書として取りまとめた。 ⚫ この分析の結果、補充原則 3-1③について、コンプライする会社が多数(87%)占めるなか、知財・無形資産投資等戦略や知的活動について具体的に情報開示があった会社は56%にとどまった。コンプライしながら、情報開示が不十分、又は具体的な活動をしていない会社が44%存在し、さらに31%が知的財産への投資等に関する記載がないことが確認された。 知財管理Vol. 72No. 6(2022)掲載の「クレーム解釈に当たり発明の解決課題及び作用効果に関する明細書の記載を参酌した事例」(髙部眞規子弁護士)では、「充足性を認め特許無効の抗弁を排斥して,請求を一部認容した第1審判決を変更し,発明の課題や作用効果を参酌してクレームを限定解釈するなどして,請求を棄却した」知的財産高等裁判所 令和3年6月28日判決令和2年(ネ)第10044号特許権侵害損害賠償請求控訴事件を取り上げて、「クレーム解釈に当たっては,発明の解決すべき課題及び発明の奏する作用効果に関する明細書の記載を参酌し,当該構成によって当該作用効果を奏し当該課題を解決し得るとされているものは何かという観点から検討すべきことを明言したものとして意義がある」としています。

「発明の課題や作用効果を参酌してクレームを限定解釈」したというよりは、「発明の解決課題および作用効果を参酌してクレームの用語の意義を正当に解釈した」ということだと思えます。 クレーム解釈に当たり発明の解決課題及び作用効果に関する明細書の記載を参酌した事例 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji2206.html 令和2年(ネ)第10044号 特許権侵害損害賠償請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成29年(ワ)第29228号)口頭弁論終結日 令和3年3月24日 判 決 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/090472_hanrei.pdf 発明の解決課題および作用効果を参酌して用語の意義を解釈することにより被告製品が特許発明の技術的範囲に属さないと判断した事例 https://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/202110news.pdf クレーム解釈における課題と解決手段の位置付け等に関する流体供給装置事件知財高裁判決について https://innoventier.com/archives/2021/07/12726 侵害差止等請求事件 » 令和2年(ネ)第10044号「流体供給装置」事件 https://www.unius-pa.com/case/patent/cancel-patent/7760/ 『法律実務研究第37号』(東京弁護士会)に、数値限定発明に特有の問題について、東京弁護士会の知的財産権法部が検討を行った結果がまとめられています。裁判例がコンパクトにまとめられており、参考になります。

数値限定発明に関する諸問題(P.271~322) 『法律実務研究第37号』東京弁護士会 2022/3/31 https://www.toben.or.jp/message/pdf/houritsujitsumukenkyu_37.pdf 第一 はじめに 第二 対象製品の一部が数値範囲に含まれる場合の充足性等の判断 第三 測定方法が定まっていない場合の充足性の立証(明確性要件との関係も含めて) 第四 上限又は下限が定められていない数値限定発明においてサポート要件違反と判断された事例 第五 上限又は下限が規定されていない数値限定発明について、サポート要件が肯定された裁判例 弁護士高石秀樹の特許チャンネルで数値限定発明(統合版)アップ https://yorozuipsc.com/blog/2948702 数値限定発明の進歩性に関する審査基準と裁判所の考え方の乖離 https://yorozuipsc.com/blog/3734894 Biz/Zineセミナーレポート「村田製作所の事業拡大を支える知財部門──戦略策定から事業部門・経営企画部門と連携し進めるM&Aの全容 PatentSight Summit 2022 レポート Vol.2」で、2022年6月に行われたPatentSight Summit 2022での株式会社村田製作所 執行役員 知的財産グループ統括部長 兼 同グループ知財企画部部長谷野能孝氏の講演内容がアップされました。講演内容がほぼ再現されているようで、資料もアップされていますので、参考になります。

https://bizzine.jp/article/detail/7582 パートナーとしての期間を通じ、M&A候補の知財を見極める 事業部門主導のM&Aに、早期から知財部門が伴走 戦略策定フェーズにおける「IPLによるアライアンス先選定」 プロセスフェーズにおける「知財デュー・デリジェンス」の重要確認項目 プロセスフェーズにおける「特許価値算定」 知財部門と経営企画部門の連携で、事業化と成長を支援 先日(7月9日)の本ブログで、知財投資・活用戦略の有効な開示及び ガバナンスに関する検討会が再開されたことについて触れましたが、

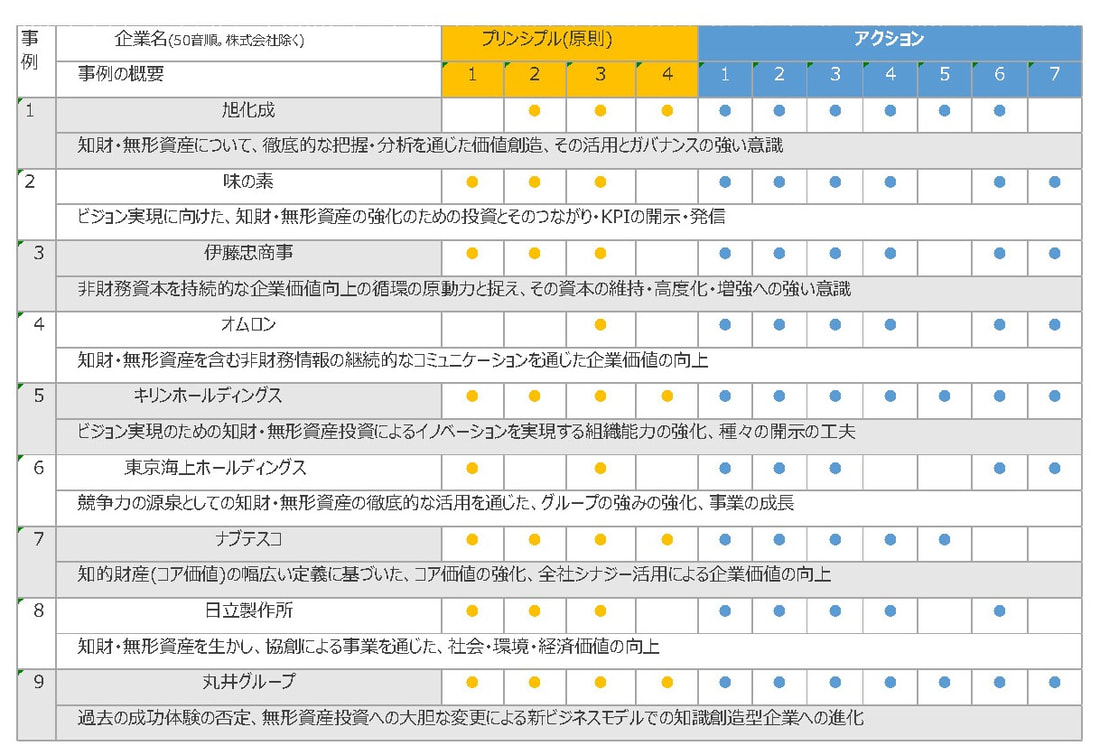

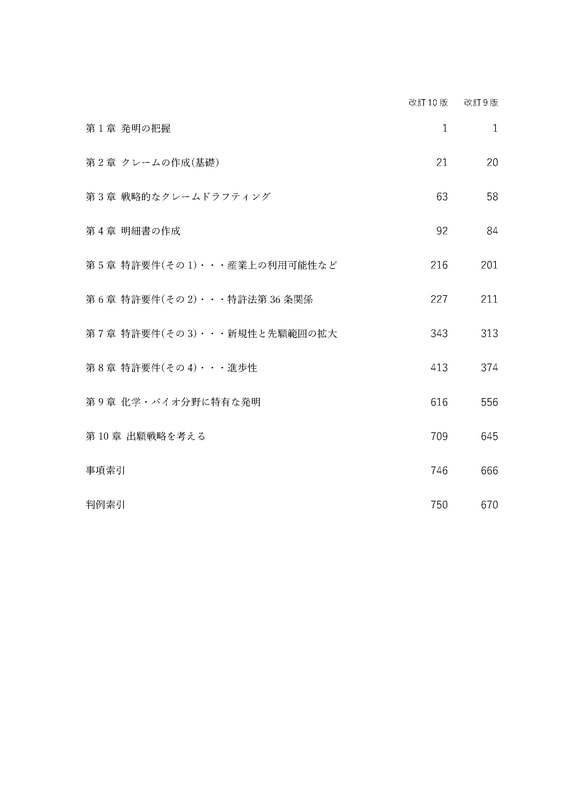

そのときに報告された、事務局説明資料(2)では、知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関する取組事例集として、9企業の取組事例が紹介されています。(旭化成、味の素、伊藤忠商事、オムロン、キリンHD、東京海上HD、ナブテスコ、日立製作所、丸井グループ) 5つのプリンシプル(原則)、知財・無形資産の投資・活用のための7つのアクションに関連していることが示されており、参考になります。 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai11/siryou6.pdf 原則1「価格決定力」「ゲームチェンジ」につなげる 原則2「費用」でなく「資産」の形成と捉える 原則3「ロジック/ストーリー」として開示・発信 原則4全社横断的体制整備と「ガバナンス構築」 原則5「中長期視点での投資」を評価・支援 アク1現状の姿の把握 アク2重要課題の特定と戦略の位置づけ明確化 アク3価値創造ストーリーの構築 アク4投資や資源配分の戦略の構築 アク5戦略の構築・実行体制とガバナンス構築 アク6投資・活用戦略の開示・発信 アク7投資家等との対話を通じた戦略の錬磨 化学・バイオ分野における特許の出願戦略に特化して、戦略的な明細書の書き方を詳細に解説している細田芳德弁理士著「化学・バイオ特許の出願戦略」の改訂10版が発売されました。

改訂9版が689頁だったのが改訂10版が772頁と83頁増えており、特に、進歩性に関する第8章で21頁、出願戦略を考える第10章で16頁、記載要件に関する36条関係で14頁増えています。 化学・バイオ分野の発明の特許出願から、中間処理、権利行使までを見据えて、出願時にどのような戦略を立てて明細書を作成すべきか、本書に学ぶところ大です。 改訂10版化学・バイオ特許の出願戦略 弁理士 細田 芳德 著発行 2022年 7月 4日 A5判 794ページ 定価:7,150円 (本体6,500円+税10%) 送料 実費 ISBN978-4-8065-3079-4 https://books.chosakai.or.jp/books/catalog/30794.html ◎主要目次 改訂9版の序論 明細書のチェックポイント 第1章 発明の把握 第2章 クレームの作成(基礎) 第3章 戦略的なクレームドラフティング 第4章 明細書の作成 第5章 特許要件(その1)・・・産業上の利用可能性など 第6章 特許要件(その2)・・・特許法第36条関係 第7章 特許要件(その3)・・・新規性と先願範囲の拡大 第8章 特許要件(その4)・・・進歩性 第9章 化学・バイオ分野に特有な発明 第10章 出願戦略を考える 事項索引 判例索引 旭化成は、本年4月、経営企画担当役員に直属の組織として、多様な社内外の無形資産を最大限活用し、戦略構築や新事業創出への貢献を目指す「知財インテリジェンス室」を新設しました。 その活動が注目されていますが、7月7日、旭化成グループ初の「知財戦略説明会」を開催 し、ステークホルダーに対し、無形資産の考え方、ならびに知財・無形資産活用の戦略について説明しています。前中期経営計画に整合した知財活動、新中期経営計画達成に向けた知財・無形資産活用戦略、GG10の加速に向けた知財・無形資産活用戦略例、が主な内容です。 知財戦略[知財・無形資産活用基本方針]の柱は、経営・事業方針にタイムリーに呼応、多様な自社知財の価値最大化、IPLを活用した自他社の無形資産の可視化の三本柱ですが、KPIとしては、特許価値(Patent Result社 Biz Cruncher®を用いた権利者スコア)の向上、非財務KPI(GG10関連有効特許件数の割合)の達成、SDGs関連特許価値 (LexisNexis社 PatentSight Patent Asset Index;PAI) の推移などがあげられています。 また、「経営指標と知財・無形資産指標の関係性の分析を開始。同業界において、EBITDAと特許価値(Patent Asset Index)との間には相関関係が認められる。当社は特許価値を伸ばしており、EBITDAも伸びている。」と、知財活動による経営・事業貢献の見える化にも踏み込んでいます。 今後の活動にも期待したいと思います。 旭化成が知財戦略強化 事業一体で企業価値向上 https://pre-miya.com/miyabiz/general/126574.html 旭化成 知的財産で事業ポートフォリオ進化を加速 2022年7月8日 https://chemical-news.com/2022/07/08/%E6%97%AD%E5%8C%96%E6%88%90%E3%80%80%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%81%A7%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AA%E3%82%AA%E9%80%B2%E5%8C%96%E3%82%92%E5%8A%A0/ 知財戦略説明会 https://www.asahi-kasei.com/jp/ir/library/business/ 当社グループ初の「知財戦略説明会」を開催 旭化成株式会社 2022年7月7日 https://www.asahi-kasei.com/jp/news/2022/ze220707.html 旭化成グループは、2022年度よりスタートした『中期経営計画2024~Be a Trailblazer~』において「無形資産の最大活用」を掲げており、その中でも知的財産を当社グループの重要な要素の一つとして位置付けています。本中期経営計画では、2030年の目指す姿に向け、次の成長事業への重点リソース投入と、中期視点での「抜本的事業構造転換」に着手し、事業ポートフォリオ進化を追求することを掲げています。この成長戦略の達成においては、知的財産の活用がますます重要な役割を担っています。 本年4月には、経営企画担当役員に直属の組織として、多様な社内外の無形資産を最大限活用し、戦略構築や新事業創出への貢献を目指す「知財インテリジェンス室」を新設しました。これまで全社で推進してきたIPランドスケープ(以下、IPL)を用いて、グループ全体での無形資産の活用をさらに加速し、知的財産部門と事業部門が一体となって経営・事業戦略を推進していくことで、当社の企業価値向上を目指していきます。 このたび、ステークホルダーの皆さまに、当社グループにおける無形資産の考え方、ならびに知財・無形資産活用の戦略についての理解を深めていただくために、当社グループ初の「知財戦略説明会」を開催します。説明概要は以下のとおりです。 1. 前中期経営計画に整合した知財活動 前中期経営計画に呼応した「戦略的知財網構築/活用」「新事業創出に向けたプラットフォーム構築」「IPLの推進」。 2021年には、「知財功労賞」経済産業大臣表彰を受賞。 2. 新中期経営計画達成に向けた知財・無形資産活用戦略 スピード/アセットライト/高付加価値の視点で事業ポートフォリオ進化を加速させる手段として、知財・無形資産を活用。新中期経営計画で掲げる“挑戦的な投資”と“キャッシュ創出”の両輪を回すことに貢献。 「経営・事業方針にタイムリーに呼応」「多様な自社知財の価値最大化」「IPLを活用した自他社の無形資産の可視化」という知財・無形資産活用基本方針のもと、GG10(10のGrowth Gears:次の成長を牽引する事業)の成長を目指す戦略を構築・実行。特許価値の向上を図るとともに、2030年度にはGG10関連の有効特許件数の割合を50%超へ(2021年度:30%超)。 3. GG10の加速に向けた知財・無形資産活用戦略例 GG10において知的財産を活用した事例 1)水素関連事業:公開情報から水素ビジネス全体を俯瞰したうえで、IPLによりパートナー探索や、競合戦略のベンチマークを行い、無形資産を活用したビジネス戦略を構築。 2)自動車関連事業:当社技術と自動車メーカー(OEM)技術との関係性をIPLにより可視化し、OEMとのビジネスコミュニケーションを活性化。 3)環境配慮型住宅事業:ZEH-M賃貸住宅「Ecoレジグリッド」の普及に向け、エネルギーマネジメント・電力売買に関する領域において自他社のポジショニングを意識しながら、網羅的な特許網を構築し、事業保護・拡大を目指す。 4)グローバルスペシャリティファーマ関連事業:旭化成ファーマで開発した慢性疼痛薬において、イーライリリー社が独占的実施権を取得するライセンス契約を締結。同社との共創により開発を加速し、同社は日本等での販売権とグローバルでの販売ロイヤルティー受領権を確保。 進取の気風を呼び覚ます野武士集団率いる新社長の決意 ‐旭化成 工藤幸四郎 2022年7月4日 https://net.keizaikai.co.jp/65379 コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCE ASAHI KASEI CORPORATION 最終更新日:2022年6月24日 旭化成株式会社 https://www2.jpx.co.jp/disc/34070/140120220524555867.pdf [補充原則3-1-3](サステナビリティ等に関する開示) 当社は、当社のサステナビリティに関する取組み、人的資本や知的財産への投資等について、当社ウェブサイト、旭化成レポート(統合報告書)、知的財産報告書等において、わかりやすく具体的な開示に取り組んでおります。 また、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について、TCFDの枠組みに基づき、当社ウェブサイト、旭化成レポート(統合報告書)、有価証券報告書にて、開示しております。 なお、当社は、IPランドスケープ活動を全社的に推進し、当社グループの知財、無形資産等の位置づけや新たなビジネスモデルの検討に活用し、経営判断に繋げています。これらの取組みについて、今後も積極的な開示に努めていきます。 (当社ウェブサイト(サステナビリティページ)) https://www.asahi-kasei.com/jp/sustainability/ https://www.asahi-kasei.com/jp/sustainability/environment/climate_change/ https://www.asahi-kasei.com/jp/sustainability/social/human_resources/ (旭化成レポート(統合報告書)) https://www.asahi-kasei.com/jp/ir/library/asahikasei_report/ (有価証券報告書) https://www.asahi-kasei.com/jp/ir/library/financial_report/ (知的財産報告書) https://www.asahi-kasei.com/jp/r_and_d/intellectual_asset_report/ また、当社取締役会では以下のとおり「サステナビリティ基本方針」を定めました。 旭化成グループは、「世界の人びとの“いのち”と“くらし”に貢献」するため、「持続可能な社会への貢献」と「持続的な企業価値向上」の2つのサステナビリティの好循環を追求します。価値ある「持続可能な社会への貢献」が、高い収益性を伴う「持続的な企業価値向上」をもたらし、これが更なる貢献への挑戦を可能にしていく姿です。 当社グループは、その実現に最適なガバナンスを追求するとともに、以下を実践していきます。 【持続可能な社会への貢献による価値創出】 ・人と地球の課題解決を、付加価値の高い事業ドメインにより、追求します [Care for People, Care for Earth] ・当社グループの特長である多様性と変革力を価値創出に活かします [Connect, Communication, Challenge] 【責任ある事業活動】 ・法令を遵守するとともに、企業活動に関する国際規範を尊重します [Compliance] ・環境保全、保安防災、労働安全衛生、健康、人権、品質保証に、あらゆる事業活動で配慮します ・ステークホルダーへの適切な情報開示と対話を行います 【従業員の活躍の促進】 ・ダイバーシティ&インクルージョンを重視します ・ひとり一人の成長・活躍・挑戦を促進します 知財投資・活用戦略の有効な開示及び ガバナンスに関する検討会が再開されました。

主な検討事項は 〇知財・無形資産ガバナンスガイドラインの活用促進に向けたフォローアップや周知方策 〇大企業によるスタートアップへの経営アセットの提供、大企業における知財活用状況の見える化等に向けた知財・無形資産ガバナンスガイドラインの改訂 〇知財・無形資産の投資・活用促進に向けた投資家の役割の明確化等 と。なっています。 昨年度に引き続き、月に1回程度開催予定。2022年度内にガイドライン改訂のとりまとめを予定しているとのことです。 6月27日に行われた第11回検討会では、 事務局説明資料(1)では、知的財産推進計画2022について、知財・無形資産ガバナンスガイドラインの普及活動の状況が報告され、 知財ガバナンス研究会 菊地委員、高野様から、JPX400 のコーポレートガバナンス報告書での記載内容を分析CGC 改訂後の「知財・無形資産」情報開示 最新状況調査が報告され、 事務局説明資料(2)では、知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関する取組事例集として、企業の取組事例、投資家の認識、専門調査・コンサル会社等から見た課題認識が報告され、 特許庁から、企業価値向上に資する知的財産活用事例集が報告され、 株式会社cocoroe 田中様、ナカジマ製作所中島様からの報告された、とのことです。 今後の進捗に注目したいと思います。 知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会(第11回)議事次第 令和4年6月27日(月)(オンライン開催) https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai11/gijisidai.html 「知財投資・活用戦略の有効な開示及び ガバナンスに関する検討会」 (第 11 回) 令和4年6月 27 日(月) 14:00~16:00 (Web開催) <議事次第> 1.開会 2.事務局説明(1)(内閣府知的財産戦略推進事務局) 3.プレゼンテーション(1)(知財ガバナンス研究会 菊地委員、高野様) 4.事務局説明(2)(内閣府知的財産戦略推進事務局) 5.プレゼンテーション(2)(特許庁企画調査課) 6.プレゼンテーション(3)(株式会社cocoroé 田中様、ナカジマ製作所中島様) 7.質疑応答・議論 8.閉会 <配布資料> 資料1 議事次第 資料2 「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」の開催に ついて 資料3 委員名簿 資料4 事務局説明資料(1)(内閣府知的財産戦略推進事務局) 資料5 プレゼンテーション(1)資料(知財ガバナンス研究会 菊地委員、高野様) 資料6 事務局説明資料(2)(内閣府知的財産戦略推進事務局) 資料7 プレゼンテーション(2)資料(特許庁企画調査課) 資料8 プレゼンテーション(3)資料 (株式会社 cocoroé 田中様、ナカジマ製作所中島様) 月刊パテント2022年 5月号の「弁理士のための特許調査の知識」(角渕由英 弁理士)は、特許調査の基本,検索式の基本,検索報告書,実践的知識(近傍検索、数値限定発明、課題効果を探す、技術常識をサーチすることの重要性、サポート要件から見たサーチ、画像検索、非特許文献、クレーム解釈と無効論との関係)、先行技術調査、侵害予防調査、無効資料調査、技術動向調査、などについてわかりやすく紹介されています。

https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3979 要 約 近年,特許出願の件数が漸減していることとは対照的に,侵害予防調査や無効資料調査など,調査業務の需要が高まっている。出願権利化業務とは異なる調査業務に苦手意識を抱いている弁理士も多い。特許調査においても,クレームや明細書の作成と同様にポイントとなる考え方や基礎的な知識がある。 出願権利化,無効化業務と並行して特許調査を行ってきた筆者の経験を踏まえ,弁理士が知っておくべき特許調査の知識について,いくつかのトピックに分けて述べる。 本稿では,特許調査の基本,検索式の基本,検索報告書,実践的知識について紹介し,弁理士が調査業務で果たすべき役割と調査業務に携わるメリットについて論じる。 三菱重工は、「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター2022」を受賞、“世界のイノベーション・エコシステムの頂点に立つ組織”に10年連続で選出されています。

また、「機械業界 他社牽制力ランキング2020」(「機械業界」を対象に、2020年の特許審査過程において他社特許への拒絶理由として引用された特許件数を企業別に集計)では、三菱重工業は、2020年に最も引用された企業は、三菱重工業でした。 特許出願も毎年増加しており、研究開発設計の成果や自社技術を知的財産でグロ―バルに保護・活用していることがわかります。 「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター2022」を受賞 “世界のイノベーション・エコシステムの頂点に立つ組織”に10年連続で選出 2022-05-10 https://www.mhi.com/jp/news/220510.html 三菱重工 知的財産 https://www.mhi.com/jp/company/technology/ip 【機械】他社牽制力ランキング2020 トップ3は三菱重工、ダイキン、豊田自動織機 https://www.patentresult.co.jp/news/2021/06/fcitmac.html 事業戦略を支えるグローバルな知的財産活動と研究開発 https://www.mhi.com/jp/finance/library/annual/pdf/report_2015_22.pdf 本年5月11日に成立した経済安全保障推進法案(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案)は、「サプライチェーン(供給網)」、「基幹インフラ」、「技術基盤(官民技術協力)」、及び、「特許非公開」が柱となっています。今後、経済安全保障制度は知的財産管理にも大きな影響を及ぼすことになりそうなので、7月4日に行われた「日本知財学会2022年度春季シンポジウム 知財とガバナンス ‐経済安全保障に焦点を当てて‐」を視聴しました。

特許出願の非公開に関する制度については、公布後2年以内に施行されるということで、詳細は今後有識者会議等で議論され、政令により決定されるようです。キヤノン株式会社、三菱重工業株式会社の取組みも紹介され、今後、各企業での取り組みが本格化しそうです。 日本知財学会2022年度春季シンポジウム 知財とガバナンス ‐経済安全保障に焦点を当てて‐ 2022年7月4日(月)13:30~17:00 https://www.ipaj.org/symposium/2022/2022_symposium.html 第208回通常国会で5月11日に可決成立した経済安全保障推進法案(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案)は、「サプライチェーン(供給網)」、「基幹インフラ」、「技術基盤(官民技術協力)」、「特許非公開」の4分野が柱となっています。現在の地政学的環境変化から見ても、今後経済安全保障制度は知的財産管理にも大きな影響を及ぼすことは間違いないでしょう。 特に今回の法案のなかでは特許非公開制度は、民間の知的財産管理に直接大きな影響が想定されえる制度として注目されています。 多くの国ですでに設けられている制度とは言え、仮にわが国でデュアルユース技術に適用された場合は、様々な実務的な問題が生じ得ます。 本シンポジウムでは、広く経済安全保障に関する制度が知的財産管理にどのような影響を及ぼすのかについて、基調講演とパネル討論を実施します。特に特許非公開制度が特許実務に及ぼす影響を詳細に議論し、今後の制度運用に関する課題を示すことを目的とします。 【オープニング】 渡部 俊也 氏(東京大学 教授/本学会会長) 【基調講演】 「経済安全保障と新しい資本主義の形」 大橋 弘 氏 (東京大学大学院 経済学研究科 教授/公共政策大学院 院長) 【パネル討論Ⅰ】ポジショントーク(すべて仮題) 「特許出願の非公開制度の概要」 小新井 友厚 氏(内閣官房 国家安全保障局 参事官) 「経済安全保障の動きに合わせた企業内の取組と知財活動」 長澤 健一 氏(キヤノン株式会社 専務執行役員 /知的財産法務本部長/経済安全保障統括室長) 「特許非公開制度を見据えた機微技術 知財実務の展望」 森 達也 氏(三菱重工業株式会社 知的財産部長) 「特許非公開制度が及ぼす影響を考える」 杉村 純子氏(日本弁理士会 会長 /プロメテ国際特許事務所 代表弁理士) 「米国の秘密特許制度の実証分析からの知見」 吉岡(小林)徹 氏(一橋大学イノベーション研究センター 講師) 【パネル討論Ⅱ】ディスカッション パネル討論Ⅰパネリスト全員 モデレータ 渡部 俊也 氏(再掲) 経済安全保障推進法案(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案)の概要 https://www.cas.go.jp/jp/houan/220225/siryou1.pdf 1.基本方針の策定等(第1章) 2.重要物資の安定的な供給の確保に関する制度(第2章) 3.基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度(第3章) 4.先端的な重要技術の開発支援に関する制度(第4章) 5.特許出願の非公開に関する制度(第5章) 趣旨:特許出願の非公開制度を導入することにより、 ・公にすることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されている特許出願につき、出願公開等の手続を留保するとともに、その間、必要な情報保全措置を講じることで、特許手続を通じた機微な技術の公開や情報流出を防止。 ・これまで安全保障上の観点から特許出願を諦めざるを得なかった発明者に特許法上の権利を受ける途を開く。 概要:1.特許出願の非公開に関する基本指針を策定 2.技術分野等によるスクリーニング(第一次審査) 3.保全審査(第二次審査) 4.保全指定 5.外国出願制限(第一国出願義務) 6.補償 経済安全保障推進法案の概要と今後の争点 https://www.tokiorisk.co.jp/publication/report/riskmanagement/pdf/pdf-riskmanagement-367.pdf 主引用発明(A)に副引用発明(B)を適用したとすれば、請求項に係る発明(A+B)に到達する場合に、その適用を試みる動機付け(技術分野の関連性、課題の共通性、作用、機能の共通性、引用発明の内容中の示唆、を総合考慮して判断)がある場合でも、引用発明と比較した有利な効果が技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであるということは、進歩性を肯定する方向に働く事情として評価されます。

令和元年8⽉27⽇、進歩性判断における有利な効果に関する最⾼裁判決が出されました。(「ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件」最⾼裁判決(最三⼩判令和元年8⽉27⽇(平成30年(⾏ヒ)第69号))) 本事件は、特許無効審判に係る審決取消請求事件に関するもので、特許発明の進歩性判断において、「予測できない顕著な効果」を有するか否かが争われたものです。 最高裁判決によると、化合物Aの発明において、進歩性判断における「予測できない顕著な効果」は、化合物Aの構成が当該効果を奏することについて、「予測できない」「顕著な」効果であるかを問題とすべきであり、進歩性判断基準時当時に同等の効果を奏する他の化合物Bが存在したことは直接関係しないことが明確となりました。 進歩性を肯定する場合、進歩性判断において「有利な効果」があることは非常に有力となりますので、拒絶理由通知で設計事項とされた場合、最高裁が示した基準による「有利な効果」を主張する反論を行いますが、この予測できない顕著な効果の判断⽅法が、特許無効率が下がり史上まれにみるプロパテント時代になっていることの一因になっている可能性もありそうです。 進歩性における「有利な効果」の判断基準が明確化! 2021年3月30日 https://patent.gr.jp/articles/p3010/ 進歩性判断における有利な効果に関する審査基準の点検について (産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第15回 審査基準専門委員会ワーキンググループ 資料1) https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/15-shiryou.html 審査基準の改訂について 令和2年12月16日 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/2012_shisa_kijun.html 第III部 第2章 第2節「進歩性」の改訂の概要 最三小判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)69号)「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」の参考情報を追加する改訂を行いました。 また、同日に改訂した「特許・実用新案審査ハンドブック」第III部 第2章 3202 「ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」(PDF:885KB)へのリンクを追加し、「引用発明と比較した有利な効果」に関する判断を最高裁判決に即して行うことを明確化する改訂を行いました。 「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂について 令和2年12月16日 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/kaitei/202012.html 審査ハンドブック3202として、特許・実用新案 審査基準 第III部 第2章 3.2.1(1)に記載の「引用発明と比較した有利な効果の参酌」の基本的な考え方を説明する参考事例として、2019年8月27日の最高裁判決(最三小判令1.8.27.平成30(行ヒ)69)を説明する項目を新設しました。 審査基準では、「主引用発明(A)に副引用発明(B)を適用したとすれば、請求項に係る発明(A+B)に到達する場合には、その適用を試みる動機付けがあることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる」とされ、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無は、(1) 技術分野の関連性、(2) 課題の共通性、(3) 作用、機能の共通性、(4) 引用発明の内容中の示唆、という動機付けとなり得る観点を総合考慮して判断されます。動機付けの4つの観点のうち実務上、課題の共通性と並んで最も主要な役割を果たしている動機づけの観点が(4) 引用発明の内容中の示唆となっています。

「当該発明が容易想到であると判断するためには,先行技術の内容の検討に当たっても,当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく,当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要である」(平成20年(行ケ)10096号、知財高裁)という「回路用接続部材事件」判決が有名です。 「本発明の特徴点に到達するための試みをしたであろう」では不十分であり、 「本発明の特徴点に到達するための試みをしたはずである」までが必要である。 引用文献に示唆があれば、本発明をすることは容易 引用文献に示唆もないのに本発明をしたことは容易でないから、進歩性あり という判断の流れになり、この事件では示唆がないから進歩性ありと判断されています。 この判決を代表例に、日本の知財高裁は次第に、当業者が主引用例から出発して無効判断の対象としている発明に至る動機づけを厳格に判断することによって無効率を引き下げ、現在では史上まれにみるプロパテント時代に突入していると言われています。 実務を変えた!最新ビジネス判例30選 裁判所が「進歩性」判断手法を明示した!回路用接続部材事件 https://www.uslf.jp/wp-content/uploads/2016/10/takami_buisinesshoumu10_11_37.pdf 時井真弁護士の「特許進歩性判断における「示唆」の概念の現状について—インターネット上の検索技術の発展と進歩性判断との関係に関する若干の考察と共に—」という論文は、当業者が主引用例から出発して無効判断の対象としている発明に至る動機づけ(示唆を含む)を厳格に判断することによって無効率を引き下げて史上まれにみるプロパテント時代になった2014年~2017年の裁判例を分析し、進歩性判断における「示唆」について考察しており、進歩性判断における「示唆」についての理解が深まりました。 特許進歩性判断における「示唆」の概念の現状について—インターネット上の検索技術の発展と進歩性判断との関係に関する若干の考察と共に-- https://www.jstage.jst.go.jp/article/inlaw/19/0/19_190002/_pdf/-char/ja 抄録 特許進歩性の判断においては、①主引用例を提出し請求項発明と主引用例の間の相違点を認定した上で(第一ステップ)、次いで②当業者が請求項発明を容易に想到することができたかという手順を経る(第二ステップ)。現在、ITや検索エンジンの進展により急速に引用例検索技術が進展して第一ステップの難度が下がり、その結果、相対的に第二ステップの判断の重要性が増している。本稿の第一の目的は、第二ステップの判断の主役の一つである「示唆」の概念の現況を、直近の裁判例から明らかにすることにある。その結果、日本の裁判例では、従来技術に主引用例と副引用例を結びつけ請求項発明を想到する動機付けとなる示唆以外に、逆に引用例と副引用例との結びつきを妨げ、動機付けを否定する逆示唆の裁判例が多数存在することが判明した。最後に補論としてこの第二ステップ(示唆及び逆示唆)と情報ネットワーク社会との関係についても若干考察した。 特許無効審判および特許侵害訴訟における無効の抗弁中で特許無効を主張する場合、新規性・進歩性(特許法29条l項・2項)の判断は、ほぼ一体化した一連の作業になっている。簡略化すると、①最も近い引用例(主引用例)を提出し、無効判断の対象となっている発明(以下、「請求項発明」という)と主引用例の間の相違点を認定した上で(以下、「第一ステップ」という)、次いで②当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)が主引用例から出発して請求項発明を容易に想到することができたかという手順(進歩性の判断)を経る(以下、「第二ステップ」という)。 ここで情報ネットワーク社会との密接な関係を有する社会的事実として、こと特許については、2000年代初頭以降、インターネットを利用した検索能力が各段に向上し、Googleをはじめとした多数のオンライン上の検索エンジンや(当時の)特許電子図書館 (IPDL) のみならず、引用例検索に特化した専門の有料オンラインサービス業者が多数起業したために、こうしたオンラインサービスを利用して、膨大な数の先行技術(特に公開公報)から、第一ステップ、すなわち、技術的に見て請求項発明と最も近い主引用例を見つける作業が質・量ともに格段に向上になったことが挙げられる。進歩性の判断の手法という法的側面の変化のみならず、こうした社会的事実の変化を背景として、新規性・進歩性の判断においては、第一ステップのハードルが下がったことも、2004年―2006年の知財高裁の黎明期の極めて高い特許無効率(新規性あるいは進歩性無し)との判断に至った一因であると思われる。 進歩性の欠如を主因としたこうした高い無効率を背景として 2006年頃から特許無効率の引き下げが謳われ、進歩性についてTSMテスト(引用例に、周知技術等との組み合わせを教示したり示唆したり、あるいは両者を組み合わせる動機があることがない限り、進歩性を肯定するという基準であるい類似の基準を採用した2009年の知財高裁平成 21年 1月 28 日 [回路接続部材判決]を代表例に日本の知財高裁は次第に、第二ステップの判断を厳格化し、特に当業者が主引用例から出発して無効判断の対象としている発明に至る動機づけを厳格に判断することによって無効率を引き下げ、現在では史上まれにみるプロパテント時代に突入している(ここでいう検索技術等の発展が具体的にどのようなものであり、検索技術の発展等が従前に比べて目標とする公知文献をどのようにして入手の機会を増やしたかについては注釈で述べる)只こうした取り組みは、引用例のオンライン検索サービスの飛躍的発展に伴い社会的事実として無効判断の対象としている発明の各構成要素自体は上記オンライン検索サービスで容易に発見できるという点で第一ステップのハードルが下がった (=無効率上昇)分、検索された各構成要件要素を結びつける動機付けの有無(示唆を含む)という第二ステップの法的要求水準を上げる(=無効率下降)ことによって、均衡を回復しようという試みであったと位置づけることができるように思われる。 以上のような社会的事実の変化により、現在では、以前にも増して、第二ステップの重要性は年々増しつつあるといえる。そして、第二ステップである進歩性の判断において、いわゆる設計的事項の概念とならび重要な判断手法の一つとして、当業者(=当該業界において通常の技術常識を有する者)が主引用例に副引用例を結びつける動機があるために請求項発明に到達することが良いであったかどうかを判断する、いわゆる動機づけの判断がある。そして、特許庁「平成18年進歩性検討会報告書」 124頁によれば、動機づけの判断要素としては、①技術分野の共通性、②課題の共通性、③作用、機能の共通性、④内容中の示唆(四者の関係はORで結ばれている)が挙げられており、中でも実務上、課題の把握と並んで最も主要な役割を果たしている動機づけの要素が④の、いわゆる示唆の概念である。例えば、副引用例に主引用例と結びつける示唆がある場合、当業者は両者を組み合わせて請求項発明に到達する動機付けがあるとして、進歩性の欠如を理由に特許無効に至るのである。 そこで本稿では、情報ネットワーク社会の到来の結果、以前よりもその重要性を増した、特許進歩性の判断における「示唆」の概念を直近の裁判例から立体的・網羅的に整理することにしたい。 ・・・社会的事実のレベルでみると、オンラインやAIによる引用例の検索技術の発展は、「1.はじめに」で述べたように、特許無効を主張する側が検索エンジン等を利用して最も請求項発明に近い主引用例を見つけ出しやすくなったために、第一段階の難度を下げ進歩性を否定する方向に機能した。しかしその一方で、第二段階においては、審判ないし訴訟開始後においては、特許無効を主張する側と特許有効を主張する側の両当事者が示唆の有無をめぐって両者ともに検索エンジンを駆使して引用例を提出するために、検索技術の発達は、検索により提出された文献に示唆があると認定された場合は進歩性を否定する方向に機能する一 方 (「3.2 どの程度の記載があると示唆なのか?」)、検索により提出された文献に逆示唆があると認定された場合は進歩性を肯定する方向にも機能しているといえる(「3.4 逆示唆、技術常識との関係」)。 そうした意味では、情報ネットワーク社会の到来、とりわけ検索技術の飛躍的発展は、「1.はじめに」で述べたように、第一ステップの難度を事実上引き下げたため、第二ステップの進歩性の法的基準を引き上げる遠因となったのみならず、肝心の次の焦点である第二ステップにおいても目下、第二ステップの難度を社会的事実として、上げる方向にも下げる方向にも影響を与えている。第一ステップのみならず第二ステップについても前記検索技術の発展により第ニステップの主役の一つである示唆や逆示唆を導く引用例や文献を、検索エンジンや AI 等の最新の検索技術で探し出す場面が益々増えることにかんがみるとこのことはより一層妥当するだろう。その意味では、情報ネットワーク社会の到来は、今なお進歩性判断全体の陰の主役であり続けているといえるのかもしれない。 従前、発明が生まれる実験等の過程で AI を使用した場合の特許法上の諸論点については検討がなされているが、本稿は、発明が生まれ、その後、出願後の審判あるいは訴訟に至り、主張立証の過程で AI や検索エンジンを駆使して引用例や文献の検索を行った場合に進歩性判断にもたらす影響を「示唆」の概念から具体的に考察したものである。 進歩性判断においていわゆる後知恵を排除すべきという点は、審査基準にも記載されており、進歩性判断が厳しかった一時期のように、後知恵と思えるような判断で進歩性を否定する事例は激減しました。しかし、この後知恵排除の理論が進歩性に対して甘すぎる判断を招き、問題であるという議論がされるようになってきているようです。(「進歩性判断において,主引用例を判断の起点とすることの容易性は必要か~後知恵排除の一方向性は終焉を迎えるか~」「後知恵排除の意義と限界(1)」など)

さらに議論が進むことを期待しています。 特許・実用新案審査基準 第III部 第2章 第3節 新規性・進歩性の審査の進め方 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203.pdf 3.3 留意事項 審査官は、請求項に係る発明の知識を得た上で先行技術を示す証拠の内容を理解すると、本願の明細書、特許請求の範囲又は図面の文脈に沿ってその内容を曲解するという、後知恵に陥ることがある点に留意しなければならない。引用発明は、引用発明が示されている証拠に依拠して(刊行物であれば、その刊行物の文脈に沿って)理解されなければならない。 後知恵排除の意義と限界(1) https://blog.goo.ne.jp/jun14dai/e/8ccaff2de30bf70b5a59807e7a2639d6 進歩性判断においていわゆる後知恵を排除すべきとの命題に対しての異論は殆どない。もっとも、何を以って後知恵というかについての議論は少ない。 そもそも、進歩性判断は事後分析的判断であり、全ての事後分析的判断を後知恵と呼ぶのであれば、後知恵を完全に排除することは原理的に不可能である。ただし、進歩性の判断は、出願後において、判断対象となる発明の再構築(論理付け)をするものだからである。ここで採用できる立場としては、後知恵という概念を許される後知恵と許されない後知恵とに区別する見解と事後分析的判断という概念を許される事後分析的判断と許されない事後分析的判断とに区別する見解があり得る。本稿においては、後知恵という用語がネガティブな意味を有することに照らして、後者の見解を採用し、事後分析的判断のうち、許されない事後分析的判断を後知恵と呼ぶことにする。 なお、進歩性判断の在り方については種々の議論があるが、本稿においては、議論の拡散を回避するため、可能な限り一般的な考え方を前提としつつ、後知恵排除の意義と限界の検討に必要な限度で言及することにする。 進歩性判断において,主引用例を判断の起点とすることの容易性は必要か ~後知恵排除の一方向性は終焉を迎えるか~ http://www.tokugikon.jp/gikonshi/303/303kiko3.pdf 本稿では,進歩性判断が事後分析(前掲注[ 3])によりなされることに鑑みて,あらゆる後知恵を徹底的に排除する考え方を「後知恵徹底排除説」,主引用例の探索,選定までは本件発明を知った上で行い(許容される後知恵),それ以後は後知恵に注意して判断を行う考え方を「主引用例ベース説」と呼ぶことにする。 進歩性判断における後知恵についての一考察-引用文献記載発明の上位概念化を起点として- 知的財産専門研究 No. 4, 大阪工業大学大学院 知的財産研究科 pp. 65-99(2008年11月) http://www.oit.ac.jp/ip/~takashima/ronbun2.pdf 発明の進歩性の有無に対する判断は、必然的に「事後的判断」とならざるを得ないが、本件発明から得られた知識、いわゆる「後知恵」によって判断することは許されない。それにもかかわらず、後知恵により判断した事例がときどき見受けられる。本稿では、後知恵に関係すると考えられる事例を2つ挙げ、後知恵による判断の一因は、引用文献に記載された発明の上位概念化に関し、新規性における引用発明の把握の仕方と進歩性におけるそれとの同一視・混同にあり、ひいては、進歩性判断における発明の「構成」偏重説に起因することを論ずる。 「キヤノンにおける発明発掘活動」が特技懇誌(no.304 p.42 2022.)に掲載されています。

キヤノンにおける、アイデアから特許出願に至るまでの仕組みが紹介され、3つの事例(研究開発の上流に位置する本社研究開発における発明発掘、事業製品の開発から生まれる現行事業における発明発掘、今後拡大したい新規事業における発明発掘)を取り上げて、キヤノンの発明発掘活動について説明しています。 キヤノンにおける発明発掘活動 tokugikon no.304 p.42 2022.1.28. http://www.tokugikon.jp/gikonshi/304/304tokusyu5.pdf

5.1. 新しいイメージング事業 5.2. アジャイル開発と発明発掘 5.3. アジャイル開発における留意点 5.4. 新規事業開発(共創案件)における発明発掘 5.5. 共創案件における留意点 6. これからの発明発掘活動 6.1. 標準化技術 6.2. 社会課題を解決する技術 7. さいごに キヤノン、米国特許取得企業ランキングで世界第3位・日本第1位 36年連続で世界5位以内を維持 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000736.000013980.html キヤノンの知的財産活動 1/12/2021 https://yorozuipsc.com/blog/6863629 WITH/AFTER コロナ時代を見据えたキヤノンの知財戦略と人材育成 9/2/2021 https://yorozuipsc.com/blog/withafter 特許庁政策推進懇談会では、知的財産制度の検討課題及び特許庁の実施庁目標について、更なる制度改善に向けた検討を行い、「知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方~とりまとめ~」をまとめ、6月30日公表しました。今後、具体化が加速しそうです。

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/kondankai/index.html 《時代に即した知的財産制度の在り方の検討》

|

著者萬秀憲 アーカイブ

September 2025

カテゴリー |

|

Copyright © よろず知財戦略コンサルティング All Rights Reserved.

|

サイトはWeeblyにより提供され、お名前.comにより管理されています

RSS Feed

RSS Feed