|

拒絶理由通知書の引用文献の欄に、「周知技術」が挙げられている場合があります。

<引用文献等一覧> 1.特開〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇号公報 2.特開〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇号公報(周知技術を示す文献) というように。 周知技術を根拠にしているときには、審査官が適当な引例を挙げられなかったから「周知技術」と無理な認定をした場合と、そうでない場合があります。無理な認定をした場合はチャンスですが、そうでない場合は、ひっくり返すのはかなり難しくなると考えられます。 「周知技術」は、「副引用発明」、「設計変更等の根拠」「当業者の知識若しくは能力の認定の基礎」のどれかに該当すると考えられ、一般的にはそれぞれ対応が異なります。

https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3242 容易想到性が否定される場合において,「引用発明に周知技術を適用することにより」あるいは「引用発明並びに技術常識及び周知技術に基づいて」,当業者が容易に発明することができたものであるからというように,主たる引用発明に周知技術が参酌されて容易想到と判断されるケースがある。かかる場合の周知技術(周知例)は,従たる発明(副引例)としての位置づけであるのか,出願当時の技術水準を参酌したことによるものであるのかは,事件により様々である。さらに,周知技術(周知例)が参酌される場合の進歩性判断の手順についても事件によって相違し,裁判所で統一的扱いはされていないようである。本稿では,容易想到性の判断において,周知技術が参酌された場合の裁判例に基づき,進歩性判断における周知技術の位置づけ,さらに引用発明及び周知技術に基づき(又は周知技術適用により)容易想到性が肯定される場合の論理付けについて考察した。 特許・実用新案審査基準 第 III部 第2章 第2節 進歩性 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202.pdf 2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方 「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、以下のようなものをいう。 (i)その技術に関し、相当多数の刊行物(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.1参照)又はウェブページ等(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.2参照) (以下この章において「刊行物等」という。)が存在しているもの (ii)業界に知れ渡っているもの (iii)その技術分野において、例示する必要がない程よく知られているもの 「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。 3.3 進歩性の判断における留意事項 (3)審査官は、論理付けのために引用発明として用いたり、設計変更等の根拠として用いたりする周知技術について、周知技術であるという理由だけで、論理付けができるか否かの検討(その周知技術の適用に阻害要因がないか等の検討)を省略してはならない。 特許・実用新案審査基準 第III部第2章第3節新規性・進歩性の審査の進め方 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203.pdf 5.3 進歩性の判断に係る審査の進め方 (3)審査官は、拒絶理由通知又は拒絶査定において、論理付けに周知技術又は慣用技術を用いる場合は、例示するまでもないときを除いて、周知技術又は慣用技術であることを根拠付ける証拠を示す。このことは、周知技術又は慣用技術が引用発明として用いられるのか、設計変更等の根拠として用いられるのか、又は当業者の知識若しくは能力の認定の基礎として用いられるのかにかかわらない。

0 Comments

審査基準には、進歩性が否定される方向に働く要素として、「設計変更等」が取り上げられており、

「請求項に係る発明と主引用発明との相違点について、 以下の(i)から(iv)までのいずれか(以下この章において「設計変更等」という。)により、主引用発明 から出発して当業者がその相違点に対応する発明特定事項に到達し得ること は、進歩性が否定される方向に働く要素となる。さらに、主引用発明の内容中 に、設計変更等についての示唆があることは、進歩性が否定される方向に働く 有力な事情となる。 (i) 一定の課題を解決するための公知材料の中からの最適材料の選択(例1) (ii) 一定の課題を解決するための数値範囲の最適化又は好適化(例2) (iii) 一定の課題を解決するための均等物による置換(例3) (iv) 一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設 計的事項の採用(例4及び例5) これらは、いずれも当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないからである。」 とされています。 特許・実用新案審査基準 第 III 部 第 2 章 第 2 節 進歩性 3.1 進歩性が否定される方向に働く要素 3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素 (1) 設計変更等 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf これらの例をみると、「数値範囲の最適化」については、すべて設計事項的な要素であり,設計事項であるとなり、いわゆる数値限定発明など成り立たないように思えてしまいます。しかし,現実には、多くの数値限定発明が権利化されています。 設計事項の場合と設計事項でない場合の境界をしっかり見極めることが大切です。 パテント誌に掲載されている「進歩性判断における設計事項について設計事項と非設計事項の境界−」は、この問題を考えるときに多くのヒントを与えてくれます。 「進歩性判断における設計事項について設計事項と非設計事項の境界−」 https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3241 発明の進歩性判断には,動機付けや効果論など多くの主要な論点があるためか,設計事項の問題を正面から取り上げ,論じられることは比較的少ないと思われる。しかし,実務においては,設計事項と指摘されることは多く,その判断の適否を客観的に検討することは重要である。本件発明と引用発明との相違点を埋める証拠が見つからなければ,直ちに設計事項であると安易に判断するのではなく,設計事項か否かを識別する種々の考慮要素を検討した上での合理的な論理付けが求められる。 本稿は,設計事項と判断する場合の,あるいは設計事項とはいえないとの判断をする場合の決め手になる考慮要素として,3 つの要素を裁判例から導き,提案するものである。 Biz/Zineセミナーレポート「帝人グループのイノベーション創出と知財インテリジェンス──IPランドスケープと改訂CGC対応とは︖PatentSight Summit 2022 レポート Vol.1:帝人株式会社 内山昭彦氏」で、2022年6月に行われたPatentSight Summit 2022での帝人株式会社 内山昭彦氏の講演内容がアップされました。講演内容がほぼ再現されているようで、資料もアップされていますので、参考になります。

https://bizzine.jp/article/detail/7581?p=2&anchor=0 Page 1 イノベーション創出に密接に関わる知的財産活動 Page2 帝人の知財活動の「3つの基本方針」 Page 3 知財リエゾンチームを軸に据えた「組織変革」 事業部門や技術部門とのコミュニケーションツール Page 4 どのように知財を評価し、維持と放棄を判断するのか 知財分野の改訂コーポレートガバナンス・コード対応 Page 5 M&Aに活用する知財インテリジェンスとは 2022年 6月 4日 帝人株式会社の知財活動(PATENTSIGHT SUMMIT 2022) 2020年10月28日 帝人グループの知的財産戦略 6月23日にライブ配信された(第99回)知財実務オンライン:「データビジネスの法律・知財・契約」(ゲスト:STORIA法律事務所 代表パートナー弁護士 柿沼 太一氏)のアーカイブ動画を視聴しました。4つの事例を用いた説明で、考え方がよくわかりました。

【第99回】「データビジネスの法律・知財・契約」 https://www.youtube.com/watch?v=d6Z_hAzJz6Y&t=3980s 第1データやDBについて問題となる領域の整理 1具体的事例 2収集・利用・公開の流れ 3何が問題となるのか 第2そもそも当該データやDBを収集・利用・公開できるのか 1 個々のデータの収集・利用・公開 事例1 事例2 2DBの収集・利用・公開 事例3 事例4 第3データ・DB・学習済みモデルに関するQA 事例1 大量の書籍を書店で購入してきてデジタルデータ化した上で学習用データセットを生成し、同DSを利用して学習済みモデルを生成して同モデルを販売する行為は適法か。 事例2 複数のWEBサイトからテキストデータをクローリングして学習用データセット及び学習済みモデルを生成して同モデルを販売する行為は適法か。 収集対象となったテキストデータが掲載されているWEBサイトの中には利用規約がないものもあったが、利用規約があり、かつ「本サイト上のデータは商用利用不可」と記載されているものもあった。 事例3 特段のライセンスを付されずにウェブ上で一般公開されている学習用データセットをダウンロードした上で学習済みモデルを生成したい。当該データセットは、大量のテキストデータにメタデータが付されたものの集合体(データベース)であり、効率よい学習が出来るように様々な種類のデータがバランス良く含まれている。当該DSに「非商用目的のみ利用可能」とのライセンスが付されていた場合はどうか。 事例4 新聞社が提供している会員制有料データベースサービスにおいて、非商用目的でのみ利用可能という条件の下、過去記事DBが提供されていた。当該DBの利用者が同DBを新聞社に無断で再販売する行為は適法か。 次回の知財実務オンラインは、6月30日、100回記念で、田村教授です。 (第100回)知財実務オンライン:「【第100回記念講演】考察・知財高裁」(ゲスト:東京大学大学院法学政治学研究科 教授 田村 善之) https://www.youtube.com/watch?v=4YqJCfCpttE 培養肉とは可食部の動物細胞をその体外で組織培養して得られる肉のことで、今後も増え続ける人口に対する食料供給の需要を満たす新たな食品加工技術として注目されています。

2019年には、日清食品ホールディングス株式会社と東京大学がウシの筋細胞からビタミンCを用いて立体的に培養し、サイコロステーキ状の大型立体筋繊維を作ることに成功し、2020年には、シンガポールで、イート・ジャスト社(米国)が作成した培養肉(人工培養した鶏の細胞から作られたチキンナゲット)の販売が許可されたとのことです。 この最先の特許出願は、米国、欧州では特許されたが、日本では拒絶されたとのことですが、拒絶査定を行った当時の審査官が、改めて審査を振り返っているのが、IPジャーナル第21号「培養肉製造技術に見る、特許付与がイノベーションにもたらす影響」です。 20年前の自らの判断が正しかったのか、審査官の気持ちが述べられています。 IPジャーナル第21号発行日:2022年6月15日 培養肉製造技術に見る、特許付与がイノベーションにもたらす影響 三原 健治独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)シンガポール事務所 知的財産部長 http://fdn-ip.or.jp/ipjournal/latest.php 近年、食品関連技術、いわゆるフードテックには多くの関心が寄せられており、ここシンガポールにおいても多数のスタートアップが生まれている。中でも培養肉製造技術は、家畜を飼育し、屠殺することなく、肉製品を再現できるとされており、今後も増え続ける人口に対する食料供給の需要を満たす新たな食品加工技術として注目されている。 本稿では、培養肉製造技術のおそらく実質的に最先の特許出願を審査した元特許庁審査官の立場から、特許の付与がイノベーションに与える影響について、考察を試みた。 東大や日清食品、「食べられる培養肉」を初めて作製 3Dプリンター業界も関心? 6/2(木) 17:30配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/4a1a19de99594ce571c24175d03042cbcb8e9836 日本初!「食べられる培養肉」 の作製に成功 肉本来の味や食感を持つ 「培養ステーキ肉」 の実用化に向けて前進 https://www.jst.go.jp/pr/announce/20220331/pdf/20220331.pdf ニーズ即応型技術動向調査「培養肉関連技術」 (令和3年度機動的ミクロ調査 概要版)令和4年2月特許庁 https://www.jpo.go.jp/resources/report/gidou-houkoku/tokkyo/document/index/needs_2021_culturedmeat.pdf 6月23日に行われた【H2Hセミナー】「共創を加速する知財戦略 ソニーの新素材プロジェクトを紐解く」を視聴しました。

ソニーが生み出した籾殻から生まれた天然由来の多孔質カーボン素材「Triporous™」(トリポーラス)は、その独特の微細構造で特許を取得し、循環型社会に貢献できるとさまざまな分野にて製品やソリューションの開発をパートナー企業と展開していますが、ソニー知的財産サービス株式会社 情報戦略部 統括部長 矢藤有希氏が、Triporous™プロジェクトを例に、オープンイノベーションによる事業化と知財戦略について話しました。 さすがソニーの取組みです。 https://jp.ub-speeda.com/seminar/20220623/ TOPIC 1:Triporous™プロジェクトとは TOPIC 2:オープンイノベーションによる事業化と知財戦略 TOPIC 3:知財で共創をリードする矢藤氏の信条 トリポーラス事業 https://www.sony.com/ja/SonyInfo/triporous/ ソニーが進めるサーキュラーイノベーション。もみ殻から生まれた新素材「トリポーラス」 https://ideasforgood.jp/2020/02/13/triporous/ 今治タオルブランド【今治謹製 表参道】トリポーラス™を使用した消臭抗菌ハンカチタオルを2022年6月1日(水)より先行販売開始 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000076180.html 「エイポック エイブル イッセイ ミヤケ」が“米のもみ殻”を使用した協業プロジェクト https://www.wwdjapan.com/articles/1213303 6月21日に行われたRWS Special Seminar「明日から使える 化学系特許調査のTips」(スマートワークス株式会社 酒井美里代表取締役)のアーカイブ動画が、登録が必要ですが、7月31日まで無料公開されています。アンケートに答えると講演配布資料のダウンロードもできます。

•化学系公報の特徴(と調査上の特徴) •化合物を調べる J-GLOBAL PubChem WIPO PATENTSCOPE Google Patents Chemical Explorer / PatBase 全文データと近傍検索活用のコツ •組成物/用途を調べる 共通特許分類(CPC) と C-SETS 数値限定とデータベース検索 特許情報 と テキストマイニング •医薬品と権利存続期間 調査のTips(小わざ)が満載でした。 講演のアーカイブ動画 ●アーカイブ動画 以下リンクよりご視聴いただけます。 https://attendee.gotowebinar.com/recording/646127332453634562 ・ご視聴には、Eメールとお名前の入力が必要です。 ・アーカイブ動画の視聴期限は2022年7月31日とさせていただきます。 ●セミナーアンケート https://forms.office.com/r/gm1Mw3FkbM アンケート送信後に、講演配布資料のダウンロードリンクと開封パスワードが表示されます。 回答がお済みでない方は、是非回答のご協力をお願いいたします。 アンケート回答期限は2022年7月1日とさせていただきます。 2022/06/24 RWSセミナー(6/21)のQ&A延長版 https://www.youtube.com/watch?v=uwoKL07PFuE コーポレートガバナンスコード改訂(2021年6月)により、プライム市場に上場する企業は、気候変動関連情報の「開示の質と量を充実すべき」とされました。

企業等にエビデンスベースドで気候変動関連情報を説明する際の一助として使ってほしいと、6月23日、特許庁は、グリーン・トランスフォーメーション(GX)に関する特許技術を俯瞰する新たな技術区分表を作成し、それに紐付けられた特許検索式と合わせて「GXTI (Green Transformation Technologies Inventory)」として公表しました。 今後、特許庁は、GXTIを用いて、GXTIの技術区分単位で各国の特許出願動向を概括する調査を行い、エビデンスベースドで日本が強みを有する分野等を見出し、発信する予定とのことで、報告書は2023年4月~5月頃に公表する予定。 各技術区分に紐付けられた特許検索式には、多少違和感を感じるものもありますが、GX技術をどのようにカテゴライズするか、そしてカテゴライズされたGX技術に該当する特許文献をどのように検索するかという点について一例を示すものとして、客観的な指標として活用されることを期待しています。 グリーン・トランスフォーメーション(GX)技術を特許情報に基づいて分析するための技術区分表を作成しました https://www.meti.go.jp/press/2022/06/20220623001/20220623001.html グリーン・トランスフォーメーション技術区分表(GXTI) https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/gxti.html 脱炭素技術の特許分類 特許庁が新設、再エネや蓄電池 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2221G0S2A620C2000000/ グリーントランスフォーメーション(GX)に向けて<概要> 2022年5月17日 一般社団法人 日本経済団体連合会 http://www.keidanren.or.jp/policy/2022/043_gaiyo.pdf IPジャーナル第21号(発行日:2022年6月15日)の特集「消尽」には、「ヒアリング調査から見た企業などの消尽に関する問題意識」(田中 修(一財)知的財産研究教育財団知的財産研究所 主任研究員)、「IoT時代における特許権の消尽について―研究者の立場から―」(田村 善之東京大学法学政治学研究科教授)、「IoT時代における特許権の消尽について―実務家の立場から―」(高橋 弘史パナソニック株式会社 知的財産センター IPエグゼクティブエキスパート)が掲載されています。

特許発明の価値が「譲渡」から「使用」にシフトしているなか、現行の特許制度では限界もあります。現行法下で可能な対応策が理解できました。 7月には、「サプライチェーンと知的財産制度-特許消尽論を中心として-」という国際シンポジウムg ああるとのことです。 IPジャーナル第21号(発行日:2022年6月15日) 特集「消尽」 http://fdn-ip.or.jp/ipjournal/latest.php ・ヒアリング調査から見た企業などの消尽に関する問題意識 田中 修(一財)知的財産研究教育財団知的財産研究所 主任研究員 サービスの提供により収益を上げるビジネスモデルが増加しているという産業構造の変化の中で、消尽の2つの根拠が揺らいでいる場合が増えてきているという指摘がある。当研究所では、特許庁からの委託を受けて実施した調査研究のヒアリング調査において、実際のビジネスにおける消尽の影響などについての考え方を企業などから聴取し、その問題意識を調査・分析したので、その内容を紹介する。 ・IoT時代における特許権の消尽について―研究者の立場から― 田村 善之東京大学法学政治学研究科 標準規格とモジュール化が進展しているために、特許製品の用途が多様化する反面、IoTの普及に伴い、製品が転々流通しても誰にどの程度当該製品が利用されているのかを適時に把握することが容易となりつつある。これらの事情は、従来、特許権者の一方的な意思表示や購入者との間の契約では迂回できないと考えられてきた消尽の法理の根拠に対する省察を要求するものと言える。本稿は、関連する裁判例を踏まえつつ、現行法下で可能な対応策に触れ、最後に将来の展望に触れる。 ・IoT時代における特許権の消尽について―実務家の立場から― 高橋 弘史パナソニック株式会社 知的財産センター IPエグゼクティブエキスパート AI・IoT技術の進展・普及により、価値の源泉が「モノ」から「コト」へと産業構造が変化している。これに応じて、「モノ」の売買で収益を上げるビジネスモデルだけではなく、サービスの提供により収益を上げるビジネスモデルが存在感を増している。一方、特許発明についても同様に価値の源泉は特許発明の「譲渡」から「使用」にシフトしている。現行の特許制度が、上記の産業構造の変化を踏まえて、サービスを含む産業全体のイノベーションを促進する役割・機能を十分に果たしているのか点検・検討する必要がある。この文脈において、IoT時代における特許権の消尽について整理する。 国際シンポジウム「サプライチェーンと知的財産制度-特許消尽論を中心として-」 2022 年 7 月 11 日(月) 18 時~ 20 時 30 分 オンライン開催 (Zoom Webinar を使用) https://ablp.j.u-tokyo.ac.jp/pdf//11Jul2022_International%20Symposium.pdf 最近、「現在の進歩性判断は甘いのではないか」という声をまた聞き、あらためて日本工業所有権法学会年報第44号のシンポジウム進歩性における「技術的貢献説の再生」(時井真 弁護士・弁理士)を読みました。

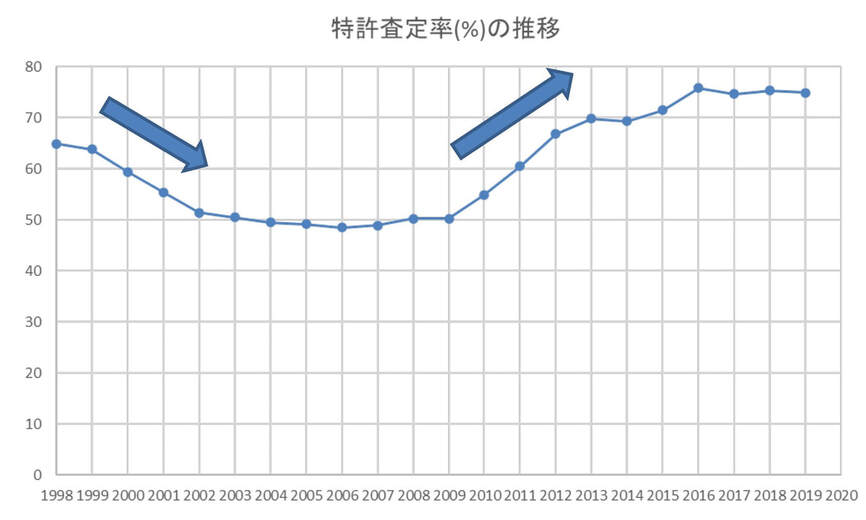

「進歩性の本質については,二つの考え方があるように思われる。その一は,引用例に基づいて当業者が請求項発明を想到することが容易か否かという視点で進歩性を判断する考え方である(非容易推考説)。その二は,進歩性という当該要件の通称の通り,請求項発明が引用例を含む従来技術に対して技術的に貢献したか(あるいは出願に技術的裏付けがあるか)という視点を重視して進歩性を判断する考え方である(技術的貢献説)。 そもそも,この二つの考え方は,本質的に違うものなのだろうか。特に,意図的に複雑な発明にして確かに誰もが容易には思いつかないが,従来技術の発展にどう貢献しているのか理解できないというような発明を例にとって考えてみたい(以下,「本件問題」という)。」 という問題意識です。 日本の実務では、引用例に基づいて当業者が請求項発明を想到することが容易か否かという視点で進歩性を判断する考え方でほぼ問題なく、請求項発明が引用例を含む従来技術に対して技術的に貢献したかという検討はほとんど不要です。 しかし、先述した声の多くは、「こんなものが特許になって良いのか?技術の発展にどう貢献しているのか理解できないだけでなく、技術の発展を妨げている。」というものです。「現在の審査、特に進歩性判断は甘いのではないか?」ということに関しては、技術的貢献という視点からの検討が重要かもしれません。 日本工業所有権法学会年報第44号 技術的貢献説の再生 時井真 弁護士・弁理士 https://ssl.shiseido-shoten.co.jp/item/9784641499713.html 「技術的貢献説については従前,請求項発明がどの程度従来技術に貢献しているか,また,判定できたとしてもどの程度の貢献以上があれば進歩性を肯定するか,その境界線の設定が難しいために進歩性の判断においては有用なツールになりえなかった。」 「しかし,請求項発明が従来技術に貢献しているから進歩性を肯定する論理とは逆に,技術的貢献説を裏返しで使う場合すなわち,今日の一部のBGHやEPOの判決等のように,請求項発明が従来技術に貢献していない・・・・・といった視点から進歩性否定の論理として技術的貢献説を用いるのであれば,上記のような問題は生じないはずである。」 「冒頭の本件問題(意図的に複雑にして意圏的に複雑にしたことが伺われ,確かに誰もなかなか思いつかないのであるが何の役に立っているのかよく分からない発明)については,非容易推考性の検討のみならず,進歩性の否定方向で用いられる技術的貢献説・・・・・を進歩性否定の論理として逆方向に使用し,上記のような発明については顕著な効果の立証がなければ進歩性がないとすることも一案であろう。」 「技術的貢献説と非容易推考説を「OR」の関係で繋ぐと,請求項発明が非容易推考である場合.あるいは(OR),上記で想定した技術的貢献があった場合のいずれかが認定さえすれば請求項発明に進歩性があると認定されることになる。 これに対して,技術的貢献説と非容易推考説を「AND」の関係で繋ぐと,例えば請求項発明が非容易推考であることを立証し.さらに(AND),請求項発明に上記で想定した技術的貢献があること(例えば発明の構成から当業者が予測できた範囲の効呆を超える効呆があること)まで立証して初めて請求項発明に進歩性があるとしてよいことになる。 ANDとORの論理関係から,二つの立証を求めるANDの関係で両説をつないだ場合のほうが,ORで両説を繋いだ場合よりも進歩性のハードルは上昇することになるため.両説をどちらの関係で繋ぐかによって,特許権の総数が変化することになる。」 「2009年以降、特許査定率が上昇・高止まりし、産業界からは、現在の審査、特に進歩性判断は「甘い」のではないかとの声が上がっている。」ことについて、そうした声を何度か耳にしています。進歩性判断が甘いのではないかという声に対して、特許庁も対応しています。

例えば、「産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第 14 回審査基準専門委員会ワーキンググループ(令和元年12月16日)議事録」には、特許庁がこうした産業界の進歩性判断が甘いのではないかという声に対する対応が記載されています。また、特許庁の対応に対する企業側の委員、弁理士の委員、学者の委員などから意見が述べられています。(令和2年以降、何か効果が表れているでしょうか?) その中でも、下記の指摘は同感です。 「・・・裁判所が、資料にもございますように課題を重視する傾向があったり、あるいは証拠に基づいて周知技術を認定しなければいけないところがございます。客観性という意味では非常に重要なのですが、そういうところも踏まえますと、進歩性は否定しづらい傾向になっていると思っているところでございます。 それではどうしたらいいのかということになりますけれども、進歩性が緩くなり過ぎないためには、当たり前というものをやはり勇気を持ってきちんと認定していただくことかと思います。もちろん客観性は必要ですし、証拠がないと周知技術とはなかなか言えないところではあると思いますが、当たり前であるとかそういった周知技術の認定を、ある程度勇気を持ってやっていただく必要があるのではないかと思います。改めてクレームを見ていただいて、このようなものが特許になっていいのかと思うようなものについては、再考していただくという柔軟性を持っていただければ大分違ってくるのではと思っているところでございます。ただ、どんどん拒絶してほしいというわけではございませんので、どうぞよろしくお願いいたします。 ですので、課題が書いていないということだけで進歩性があると認定したり、あるいはもうちょっと周辺技術も含めて広く調査していただいて、使えるものであれば適宜使っていただければと思っております。」 以下、「産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第 14 回審査基準専門委員会ワーキンググループ(令和元年12月16日)議事録」から気になる部分を抜粋。 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/index/14_gijiroku.pdf 「・・・簡単に特許になってしまう印象があるとか、ベテランの人が見ると技術的な常識だなと思うものが、案外看過されるようになってきているという感触を持っているという御意見。3つ目は、裁判を経験された方の実感として、補正の段階で意見書が出て特許査定されているものの、なぜこれが特許になってしまったのかと感じるものもある・・・」「・・・サーチにおける見落としがあったのではないかとか、本願発明が狭く認定されたのではないか・・・」「・・・近年の裁判例は、発明の課題を重視した緻密な論理構成とすることで、進歩性を否定できない傾向になっているのではないか、そしてこれを踏襲する審査基準に基づいた審査が行われることになりますと、進歩性を否定できない傾向となるのではないか・・・」「・・・特許庁の審査が他国に比べて甘いのではないか・・・」などの進歩性の判断に関する指摘に対して、特許庁が「実際に進歩性が肯定された案件、特許査定された案件を分析して、問題の有無をさらに詳しく調査」した結果が記載されています。 全般的には大きな問題はないと考えられたけれども、その中の一部には、①から⑤のような審査が行われた可能性がある案件を発見した。 ①請求項に係る発明の認定を行う際に、明細書等の記載に引きずられ、実施例に限定して狭く認定してしまったもの。 ②有意義な関連先行技術文献を発見する蓋然性が高い調査範囲について先行技術文献の調査が十分ではなかったのではないかというもの。 ③技術分野の関連性の低い引用発明について、課題の共通性や作用、機能の共通性等の動機付けの検討が足りなかったもの。 ④設計変更や先行技術の寄せ集めといった、動機付け以外の検討が足りなかったというもの。 ⑤有利な効果を必要以上に評価したのではないかと考えられるようなもの。 こういった①から⑤に示すような審査というのは、審査基準に照らすと改善の余地があると考えられ、このような事案に対処することで、進歩性判断の的確性に疑義を生じる案件を減らしていけるのではないかと考え、各審査官が審査基準に記載された進歩性の審査の進め方をいま一度確認するということと、進歩性の審査の進め方の各段階における判断の参考事例を提供するということの2つを対応の方針として定めた。 具体的には、審査基準の基本的かつ重要な事項を抜粋して、その内容の理解の助けとなる参考事例を加えた資料を作成して11月20日に審査官に配布した。 進歩性の審査の進め方に関する参考資料の作成について令和元年12月16日 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/14-shiryou/10.pdf 進歩性の審査の進め方の要点と参考事例 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/14-shiryou/11.pdf  「2009年以降、特許査定率が上昇・高止まりし、産業界からは、現在の審査、特に進歩性判断は「甘い」のではないかとの声が上がっている。」ことについて、企業知財部の集まりである日本知的財産協会の特許委員会、特許出願・権利化の代理人弁理士の集まりである日本弁理士会の特許委員会で、様々な検討が進められているようですが、現時点では、そのようなことはないとの結論のようです。 過去、特許庁が産業界等の要請で、新規性・進歩性・記載要件等の特許要件に対し、厳格な審査を進め3年間で拒絶査定率を9.5ポイント上昇させたことがありました。 一方、2009年以降の特許査定率の上昇は、裁判所主導の進歩性見直しが特許庁の審査に及んだとみられていますので、近年の「特許査定率が上昇・高止まり」の問題を考えるときは、特許庁の審査について裁判所との乖離を比較検討する手法はあまり有効ではないと考えられます。むしろ、審査と裁判所の乖離を見ると裁判所の判断の方が出願人、あるいは権利者有利な方向にあると思われるからです。 近年の特許審査は「甘い」のか? 日本知的財産協会 特許第1委員会 第3小委員会/特許第2委員会 第2小委員会 知財管理 70巻(2020年) / 9号 / 1351頁 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=84f3e7c0a16d4fbca924d6733b5021a8 2009年以降、特許査定率が上昇・高止まりし、産業界からは、現在の審査、特に進歩性判断は「甘い」のではないかとの声が上がっている。しかし、その根拠については必ずしも明確ではない。「甘い」という表現は、相対的なものであって、何らかの基準に照らしての評価だと考えられること、また、前述の産業界の発言において「甘い」という表現は、否定的な意味合いで使われていることから、本稿では、「審査が甘い」とは、「審査が、他の審理等よりも特許が通りやすい形で乖離し、何らかの不具合が生じていること」と定義し、調査を行った。調査の結果、日本の特許は過去に比べて「通りやすくなっている」ものの、他の審理等との乖離は少なく、安定的な権利が付与されていることがわかった。なお、本稿の調査範囲内では、「甘い」に含まれる否定的な意味合いの実態を掴めなかったため、他国における特許審査等、本調査の範囲外とした基準との比較が今後の検討課題と考える。 近年の日本の特許査定率に関する考察 日本弁理士会 令和元年度 特許委員会 第 1 部会 月刊パテント2020年 5月号 Vol. 73 No. 5 P3 https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3537 近年,日本の特許査定率は欧州及び米国よりも高い。そこで,その高い特許査定率の要因について検討した。特定の技術分野に限定して日欧米の審査状況を分析した結果,技術分野ごとの日欧米の特許査定率は,日欧米の全体の特許査定率とは比例しておらず,寧ろ逆転しているものもあった。従って,単に日本特許庁の全体の特許査定率が高いことをもって日本特許庁の審査が甘いと判断することはできないと考える。 日本特許庁の特許査定率が欧州及び米国よりも高くなっている要因は複数のものが組み合わされているようであり,例えば「技術分野ごとの日欧米の出願割合と特許査定率の相違」,「対象発明の事業化の中止決定の時期」,「欧州での高額な維持年金」,「三庁の審査プラクティスの相違」,「米国の最も広い合理的解釈(BRI)基準」,「三庁の審査の順番」,「日本での審査官面接の積極的な利用」等が挙げられた。 特許の進歩性判断の予測可能性について 塚原朋一 元知的財産高等裁判所所長 http://www.soei.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/83%E9%9A%8F%E6%83%B3.pdf 同一技術分野論は終焉を迎えるか 塚原朋一 元知的財産高等裁判所所長 https://www.inpit.go.jp/content/100126247.pdf 進歩性を考える 髙部眞規子 元知的財産高等裁判所所長 https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3931 特許年次報告書2002年版 序章 知的財産立国に向けた特許行政の課題 第1部 産業競争力強化と知的財産政策の推進 第2章 知的創造時代の審査・審判 1.特許審査を取り巻く状況 https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11239397/www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2002_pdf/1-2-1.pdf ②特許の重要性の増大と質の向上への要請 科学技術創造立国を国是とする我が国において、新たな事業創生や新製品開発の基盤となる、国際競争力を確保し得る重要な特許出願が増加している。さらに、特許侵害訴訟も年を追って増加する中、その訴訟の結果である損害賠償額についても、1998年10月の東京地方裁判所における30億円(医薬品(H2ブロッカー)特許侵害訴訟、原告:スミス・クライン・フレンチ・ラボラトリーズ・リミテッド、被告:藤本製薬株式会社)や、2002年3月の同地方裁判所における合計84億円(パチスロ機特許権侵害訴訟、原告:アルゼ株式会社、被告:株式会社ネット、サミー株式会社)を始めとした高額損害賠償訴訟が相次いでおり、特許権の価値は急速に高まりつつある。 こうした特許の価値が高まる中、とりわけ経済的価値の高い技術や企業経営に大きな影響力を与える技術等に関する特許権については、事業の実施や権利行使に際して、権利の無効や権利範囲の変動が生じた場合の特許権者や関係者に及ぼす影響が甚大であることを踏まえ、後に無効審判や裁判などによって審査の結果が覆ることのない安定したものであることが望まれる。 また、その権利付与にあたっては、革新的技術開発を促し、過当な出願競争を抑え、あわせて、第三者の正当な実施や経営を阻害せぬよう、新規性・進歩性等の要件を重視した審査が内外の産業界などから求められている。 例えば、我が国製造業が直面している知的財産権の現状と企業側の問題意識を取りまとめた「製造業に係る知的財産権の現状と企業の取組等について」(2001年10月、経済産業省製造産業局)によれば、昨今の審査待ち期間の短縮化に対し一定の評価をしつつ、「審査の迅速化に取り組み始めて以降、(中略)分野によっては、従来であれば特許になり得なかったものも、権利として認められているとの意見が複数の業種・企業から出された」とした上で、それによる課題を列挙するなど、進歩性要件の厳格化を求めている。 また、「新たな分野における特許と競争政策に関する研究報告書」(2002年6月、公正取引委員会)においては、「『強く広い』権利保護というプロパテント政策の下では、特許出願審査に関しては、新規性・進歩性や記載要件(クレームの範囲)について、より質の高い審査が必要である」と的確な審査への強い要請が示されている。 こうした産業界等の要請のある中、後述の取組を進めるとともに、新規性・進歩性・記載要件等の特許要件に対し、厳格な審査を進めており、ここ3年間で拒絶査定率は9.5ポイント上昇している。 審査基準と裁判所の判断との乖離についての検討~進歩性の観点から~ 令和 2 年度特許委員会第 2 部会 第 2 チーム https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3965 東北大学知財セミナー第22回 2022年6月17日(金) 15:00-16:30

「米国知的財産法の近時の動向―注目判決を題材としてー」講師:荒木法律事務所代表弁護士 荒木 昭子 弁護士・弁理士・米国弁護士(カリフォルニア州) を視聴しました。 米国知的財産分野の注目判決を題材として、日本法とも比較しつつ、米国の知財分野の注目すべき動向を解説されました。非常にわかりやすい説明でした。 ①米国特許法101条の特許適格性要件(日本の発明該当性に相当)に関するAmerican Axle事件のCAFC判決、 ②「AIが発明者となることができるか」という点が世界的に問題となったDABUS事件の米国での連邦地裁判決、 ③ソフトウェアの著作権保護やフェアユース法理の適用が問題となったGoogle v. Oracle事件の最高裁判決 次回以降も楽しみです。 ◎第23回 2022年7月12日(火) 15:00-16:30 「こんなに違う!ここに注意!中国特許法制度の基礎‐エンフォースメントを中心に‐」 講師:IP FORWARD法律特許事務所 本橋たえ子 弁護士 概要:本セミナーは、中国の特許法制度のうち、特に、権利化後のエンフォースメントの側面にフォーカスし、日本の特許法制度との異同について理解を深めて頂くことを目標とします。前半では、まず、中国における特許権の権利行使制度(無効審判を含む)の全体像について、初めて中国法に触れる方にも分かりやすく概説し、後半は、権利解釈等に関する論点をいくつか取り上げ、近時の裁判例を交えながら解説致します。 ◎第24回 2022年8月5日(金) 15:00-16:30 「これさえ押さえれば大丈夫!EPOにおける進歩性の勘所」 講師:ヴィンター・ブランドルet al特許・法律事務所 長谷川 寛 日本弁理士・欧州特許弁理士・ドイツ弁理士 概要:欧州特許庁の進歩性の判断は、日本と異なり、課題解決アプローチという手法に基づきます。そのため、欧州特許庁に対し、日本と同じ対応をすると進歩性の主張が通り難くなる場合があります。本セミナーでは、課題解決アプローチの基本的な考え方、欧州特許庁に対しとるべき対応について、具体例を用いて説明します。また、発明の効果と進歩性との関係、進歩性をサポートする実験データの追加といった論点も併せて解説します。 https://www.rpip.tohoku.ac.jp/jp/topics/detail---id-610.html 米国知的財産法の近時の動向 ―注目判決を題材として― I. 米国特許法101条の特許適格性に関する裁判所の混乱と議論状況 - American Axle事件を題材に – II. AI生成物の特許保護:DABUS事件 III. グーグル v. オラクル事件米国連邦最高裁判決 I. 米国特許法101条の特許適格性に関する裁判所の混乱と議論状況 - American Axle事件を題材に – IPジャーナル第18号発行日:2021年9月15日 「American Axle事件における特許適格性要件の解釈と米国特許法101条改正の最新動向」 荒木 昭子米国弁護士(カリフォルニア州)・弁護士・弁理士 http://fdn-ip.or.jp/ipjournal/vol.18.php Alice/Mayo以来、米国では、米国特許法101条の特許適格性のルールに混乱が生じており、米国の特許制度の信頼を揺るがす重大な問題と捉える意見もある。近時、自動車のシャフト部材の製造方法の特許適格性が否定されて大きな注目を浴びたAmerican Axle 事件では、大合議での再審理を認めるか否かを巡ってCAFC判事の見解が6対6に分かれており、かかる混乱をよく表している。本稿では、本件を題材に米国の特許適格性要件にどのような混乱が生じているのかを解説した上で、判例法・制定法両面から、問題解決を目指す取組みの最新動向について紹介する。 American Axle 事件:特許適格性要件をめぐり米国訟務長官が米連邦最高裁に上告 受理を推奨 https://arakiplaw.com/wp/wp-content/uploads/2022/06/News-Release-June-9-2022.pdf 訟務長官が特許適格性に関する AAM 事件の最高裁審理を求める意見書を提出 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/20220527.pdf 特許適格性に関する AAM v. Neapco 事件の状況 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2020/20200820.pdf 米国における特許適格性をめぐる近況と 発明の技術的特徴に関する一考察 ―機械分野の発明について判断した CAFC 裁判例の概観を交えて― https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3831 II. AI生成物の特許保護:DABUS事件 AI が発明者となりえるか~AI が発明者となる時が来るかもしれないが、その時はまだ到来していない~米国特許判例紹介(153)2021 年 10 月 8 日 https://knpt.com/contents/cafc/2021.10.08.pdf 欧州特許庁(EPO)審判部、人工知能「DABUS」を発明者とする特許出願の拒絶を確認 2 0 2 1 年 1 2 月 2 1 日 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2021/20211221.pdf AIは発明者として認められるか?DABUS出願の現状と今後の展望 https://www.ngb.co.jp/resource/news/2158/ III. グーグル v. オラクル事件米国連邦最高裁判決 Google、オラクルの著作権侵害せず 米最高裁判決 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN05CPR0V00C21A4000000/ Google LLC v. Oracle America, Inc.:米国著作権法における公正利用 ~ソフトウェアの著作権侵害のリスクはどの程度軽減されたのか?~ https://www.alston.com/-/media/files/insights/publications/2021/11/vol66_no11_p17.pdf?sc_lang=en 許諾を得ずにコピーしたプログラムコードをソフトウェアプラットフォームに使用する 行為は、フェアユースに該当すると判断した最高裁判決の紹介 https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/06/Google-v-Oracle_20210623.pdf IPジャーナル第21号(発行日:2022年6月15日)には、2022年2月3日に開催された2021特許・情報フェア&コンファレンス 特別フォーラム2「企業価値創造へ向けて知財をどう活用するか!」におけるIPランドスケープ推進協議会の会員企業によるパネルディスカッション「企業価値(コア価値)を支えるIPランドスケープ」の内容が掲載されていました。

イントロダクション ナブテスコ社事例発表 ショートプレゼン(KDDI、パナソニック、富士通、味の素) ディスカッション という構成で、各社の取組みの図も一部ではありますが掲載されており、下記の方々のディスカッションも読みごたえがあります。 中村 栄 氏旭化成株式会社 川名 弘志 氏KDDI株式会社 足立 和泰 氏パナソニックIPマネジメント株式会社 和泉 恭子 氏富士通株式会社 上野 洋和 氏味の素株式会社 井上 博之 氏ナブテスコ株式会社 IPジャーナル第21号 http://fdn-ip.or.jp/ipjournal/latest.php 無形資産の中核を成す知的財産において、企業の知的財産部門は企業経営や企業収益に対していかに貢献していくか取り組んでいます。しかし、その取り組み方はワンウエイではありません。その規模、組織、文化、事業分野、戦略、そして保有する知財や人材の状況によって自ら構築、実践をしていかねばなりません。本セッションでは、その取り組みの1 つとして、「IPランドスケープ」を取り上げます。 2021特許・情報フェア&コンファレンス 特別フォーラム2 https://pifc.jp/2021/visit/ 企業価値(コア価値)を支えるIPランドスケープ 無形資産の中核をなす知的財産において、企業の知的財産部門は企業経営や企業収益に対していかに貢献していくか、取り組んでいます。しかし、その取り組み方はワンウエイではありません。その規模、組織、文化、事業分野、戦略、そして保有する知財や人材の状況によって自ら構築、実践をしていかねばなりません。本セッションでは、その取り組みのひとつとして、「IPランドスケープ」を取り上げます。また、2020年12月に設立され、我が国の有力企業38社(2021年11月30日現在)が加盟する「IP ランドスケープ推進協議会についても紹介します。 マレリホールディングスは、かつてのカルソニックカンセイを傘下に収める持ち株会社で、事業再生ADRを申請した自動車部品大手。

マレリHDのADR成功の可能性を占うべく、特許の側面から分析したレポートが下記です。 マレリHDの経営再建、特許分析ではいばらの道(IPリポート VOL.81) 最終更新 2022/6/16 17:00 https://moneyworld.jp/news/05_00078213_news?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter マレリの登録特許出願件数と自動車部品業界における出願シェアを見て、件数はおおむね横ばいになっているが、出願シェアは徐々に低下していることから、 「マレリが事業再生ADRを成功させるには、CASEへの対応を加速させる必要があるが、従来の研究開発の路線からそれた開発案件は困難だ。そのために買収が必要となれば、さらなる資金が必要になる。マレリHDが進む道は、特許の側面から見る限り、いばらの道となりそうだ。」と結論づけています。 投資家の間では、こういう分析が好まれるのでしょうか。 【自動車部品】他社牽制力ランキング2020 トップ3はデンソー、アイシン、日立Astemo https://www.patentresult.co.jp/news/2021/07/fcitamp.html マレリは10位。 5月25日にライブ配信された、安高史朗の知財解説チャンネル「特許判例の論点を実務家でとことん議論しよう」は、特許判例の論点をピックアップして、ゲストの中村合同特許法律事務所 高石秀樹弁護士、特許業務法人 IPX 奥村光平弁理士、IPTech特許業務法人 佐竹星爾弁理士と、安高史朗弁理士(元審査官)が議論した配信です。約1時間30分。

https://www.youtube.com/watch?v=-9Pp-y1keOo&t=100s 中村合同特許法律事務所 高石秀樹弁護士 https://www.nakapat.gr.jp/ja/professionals/hideki-takaishimr/ 特許業務法人 IPX 奥村光平弁理士 https://ipx.tokyo/member/kohei_okumura/ IPTech特許業務法人 佐竹星爾弁理士 https://iptech.jp/jim/member/satakeseiji ・進歩性判断における「付加」と「置換」 https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_8f5d1517a9384f9d876ccfdb3aadb222.pdf https://www.youtube.com/watch?v=eUH8ktGmkjQ&list=PLTLUK0HcSUrFZ7Y6bTbaSlUECs4z_yee-&index=40 ・除くクレーム https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_848441b280f8410aa69b2d01b7e83171.pdf https://www.youtube.com/watch?v=MCoshkBBcRo&list=PLTLUK0HcSUrFZ7Y6bTbaSlUECs4z_yee-&index=41 除くクレーム https://yorozuipsc.com/blog/4130957 ・周知技術、設計事項 進歩性判断における周知技術・技術常識 の位置づけ https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3242 進歩性の全論点網羅(3 - 3) ③「周知技術の組み合わせ(動機付けの要否)」 https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3932 進歩性判断における設計事項について https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3241 ・容易の容易 https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_f72c2417f7ce49819b8f66900ddb5a04.pdf https://www.youtube.com/watch?v=jEsA5xQJ034&list=PLTLUK0HcSUrFZ7Y6bTbaSlUECs4z_yee-&index=3 「容易の容易」の射程範囲 https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3135 ・効果 効果のクレームアップ https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_8ce7344d07ed48258ab7367fe8dc013c.pdf https://www.youtube.com/watch?v=-w3mbeWXA_M ・サポート要件 サポート要件(1.概論)2つの大合議判決(偏光フィルム、ピリミジン)(特許法36条6項1号)(本件発明の課題) https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_82e505d409f445c082687bd4160a8bf6.pdf サポート要件(2.ピリミジン大合議判決直前の、暗黒の2年間) https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_bcfbb20612a6404a8c129256fa41eaab.pdf サポート要件(3.ピリミジン大合議判決後のプロパテントの傾向) https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_9f918e2f33504cd09317f5a0559f4564.pdf ・発明該当性 https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_7335d41e37ec42c080699935d8f1ce7f.pdf https://www.youtube.com/watch?v=MUGEbNAOjLI&list=PLTLUK0HcSUrFZ7Y6bTbaSlUECs4z_yee-&index=33 「知財管理」誌2022年 5月号の論説「知財ミックスによるビジネスモデル保護の戦略」(東京理科大学 生越由美教授)は、「知財ミックス」の概念、この概念のルーツ、そして知財ミックスによるベネフィットに関するこれまでの海外での研究を調査した結果と知財ミックスによるビジネスモデル保護のこれからの戦略が述べられています。ミーレ、エルメス、六花亭の事例が紹介されており、これからの知財ミックス戦略の構築には、「創作物の保護制度」、「信用の保護制度」、「訴訟期間が比較的短い制度」、「保護期間が長い制度」の4つのパラメーターの比較考量が必要とされており、参考になります。

http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji2205.html 知財ミックス戦略を理解するうえでは。下記も参考になります。 乾 智彦、知財ミックス戦略及び知財権ミックス戦略の本質的効果 https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201604/jpaapatent201604_096-104.pdf これまで,我が国企業においても,知財権(知財)ミックス戦略と呼ばれる特許・意匠・商標等による多面的な保護活動は行われてきた。しかしながら,外国企業に比べ,我が国企業における当該戦略は必ずしも活発なものではない。そこで,本稿では,当該戦略の理解を深め,より活用されるべく,その本質的な効果を検討し明確化した。 当該戦略の効果は,各知財権(知財)の単独効果と,それらの組み合わせにより初めて生じる相乗効果とからなり,その本質的な効果は相乗効果にある。相乗効果は,主に,広義のブランド(技術ブランド,デザインブランド,技術・デザインブランド)戦略を実行することにより,ブランド価値を高める効果である。当該戦略を有効に実行するには,広義のブランド戦略を意識した知財戦略を実行するべきであると考える。 6月11日に、弁護士高石秀樹の特許チャンネルで「数値限定発明(統合版)」がアップされました。(約30分の動画。)(1)測定方法が多義的、パラメータの技術的意義が多義的、 (2)程度を表すクレーム文言と充足論+明確性要件、(3)数値範囲を僅かに外れる場合の充足論、(4)その他の充足論(製造誤差、経時変化)と、数値限定発明に関する主要な論点が簡潔に説明されています。

弁護士高石秀樹の特許チャンネル【特許】数値限定発明(統合版) https://www.youtube.com/watch?v=MnJC0emQ7Ho&t=450s 【特許】+数値限定発明(統合版) (1)測定方法が多義的、パラメータの技術的意義が多義的 (2)程度を表すクレーム文言と充足論+明確性要件 (3)数値範囲を僅かに外れる場合の充足論 (4)その他の充足論(製造誤差、経時変化) プレゼン資料 数値限定発明(1)①測定方法が多義的、②パラメータの技術的意義自体が多義的 https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_c3d5b6fb05884705b3df5290caa8a3c1.pdf 数値限定発明(2) 「十分に」「略」「実質的に」等の程度を表わすクレーム文言と充足論・明確性要件 https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_402aa4f36d2441bcb1ef3381c39ae0fc.pdf 数値限定発明(3)数値範囲を僅かに外れる場合の充足論 https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_d37737a33cfd4b1b93e57fb843d26292.pdf 数値限定発明(4)その他の充足論(製造誤差、経時変化) https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_c14f68b49e6f4981a5fa6817c4c4789f.pdf 5月29日の本ブログで、5月25日に行われた、アナクア・オンラインセミナー:「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」の理解を深める~知財プロフェッショナルに求められる"これからの知財"の扱い方~(HRガバナンス・リーダーズ株式会社 菊地修フェロー)を紹介しました。

その講演ビデオが、6月14日から1か月の期間、以下のサイトで公開されることになったとのことです。 https://go.anaqua.com/l/361891/2022-06-06/48wz3rs 知財ガバナンス研究会(チーム知財)が描く未来「知財で、日本を元気に」で、日本の再興に向けて知財地図を描き直す(人財・知財・情報を可視化し、国際競争力を復活)という菊地さんの熱い思いが伝わってきます。ぜひご視聴ください。 アナクア・オンラインセミナー:「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」の理解を深める~知財プロフェッショナルに求められる"これからの知財"の扱い方~(HRガバナンス・リーダーズ株式会社 菊地修フェロー) https://www.anaqua.com/ja/resource/corporate-governance-code-guideline-webinar/ 特許庁が2022年に発行した「企業価値向上に資する知的財産活用事例集―無形資産を活用した経営戦略の実践に向けてー」では、国内企業20社(味の素、GROOVE X、KDDI、五合、スノーピーク、ゼンリン、ソニーグループ、ソフトバンク、デンソー、DENBA JAPAN、ニコン、日本電産、富士通、ブリヂストン、MICIN、ミラック光学、メルカリ、ユーグレナ、横河電機、LIXIL)の事例が紹介されています。

DENBA JAPAN 株式会社は、 オープンイノベーションを活用した事例 その他、SDGsなどに貢献する事例 知財ミックス戦略 ブランド戦略 グローバルな連携 中小企業、ベンチャー、スタートアップでの経営層と知財担当者とのコミュニケーション 中小企業、ベンチャー、スタートアップにおける取組 の事例としてとりあげられています。 企業価値向上に資する知的財産活用事例集 https://www.jpo.go.jp/support/example/document/chizai_senryaku_2022/all.pdf P60-63 水分子活性化技術を核として、食品ロス削減に貢献するサービスを提供する 独自の水分子活性化技術を核として、食品環境・流通・食・美容・医療など様々な分野に参入し、「食品ロスの削減」などに積極的に取り組んでいる。海外進出にも非常に熱心に取り組み、世界で事業展開するとともに、海外で実績を積むことで、国内でも信頼を得ることができている。また、新たな応用分野を開拓して製品開発を行い、幅広い事業展開を行っている。 同社は、顧客企業に対して、同社の製品を組み込んだ顧客企業の製品に、同社の商標も表示することを契約で定めることで、同社のブランドとしての価値向上を目指している。また、世界45か国で知財権を取得し、海外での事業展開に活用している。 中小、知財ミックスで稼ぐ http://www.denba.co.jp/index.php?c=content&a=show&id=531 |

著者萬秀憲 アーカイブ

September 2025

カテゴリー |

|

Copyright © よろず知財戦略コンサルティング All Rights Reserved.

|

サイトはWeeblyにより提供され、お名前.comにより管理されています

RSS Feed

RSS Feed