|

特許クレームの解釈は、知財部員にとっては、自社製品・技術と他社特許との関係、自社特許と他社製品・技術との関係を正確に把握し、権利行使に耐えうるか、を判断するうえで欠かせないものですが、開発担当者にとっても、日常の他社の特許に抵触しない技術開発を行う上で重要です。

一番わかりやすい特許明細書クレーム解釈の入門書というキャッチフレーズで今年1月に出版された「初心者のための特許クレームの解釈」は、特許権侵害訴訟の流れ、特許明細書クレームの解釈の基本から、特許権侵害訴訟において、どのようにクレームが解釈されるか、実際の事件を元にケーススタディ形式の解説が書かれていて、確かに「抽象論だけではわかりにくい特許クレームの解釈方法や対象製品等への当てはめ、その背後にある法律論を基礎から学べる入門書」になっている感じがします。 第5章 出願経過参酌、包袋禁反言のケーススタディの2番目に「使い捨て紙おむつ事件」として、7月18日、20日に、本ブログでも取り上げた事件が、異議答弁書の記載を理由とする限定解釈を否定した例として取り上げられていました。確かに、わかりやすい例になっています。 ・・・・・裁判所の判示はは以下のとおり。 「また,原告(出願人)は,同答弁書において,前記 a)②のとおり,引用発明3は,透液性トップシートに対して何ら不透水処理が行われていないものであるとして,引用発明3のシール構造と本件特許発明とはその作用及び機能を全く異にすると述べている。原告(出願人)は,この中で引用発明3との違いを強調するあまり,本件特許発明のホットメルト薄膜を「不透水」のものと記載している。しかし,この記載は本件明細書の前記の実施例2その他の各記載と明らかに矛盾するものであること,及び,本件異議決定においても,上記のとおり,引用文献1及び同3は「体液の前後漏れ防止用シール領域」について何ら記載のないことを理由に特許異議申立てを排斥しているのであって,原告の本件異議答弁書におけるこの記載を前提に判断しているものではないことからすれば,かかる引用文献3との構成の相違と無関係な出願経過における出願人の陳述を理由として,本件明細書の発明の詳細な説明とも明らかに矛盾する内容で,本件特許発明の技術的範囲を限定して解釈するのは相当ではない。」 以上のとおり、裁判所は、異議答弁書には、本件特許発明のホットメルト薄膜を「不透水」のものとする記載があるものの、これにより、本件特許発明の技術的範囲を限定して解釈するのは相当ではないと判断しました。 このあと、解説がありますが、解説の部分で、もう少し突っ込んでほしい、という感覚がありますが、初心者向けなので、仕方ないのかもしれません。 目次 第1章 特許権とは 第1 特許権侵害訴訟のリスク 第2 特許権と特許権の効力 第3 特許権侵害警告の手続 第4 特許権侵害訴訟の手続 第5 仮処分 第2章 クレーム解釈の基本 第1 特許権侵害と特許発明の技術的範囲 第2 技術的範囲の属否に関する判断手法 第3 無効の抗弁と発明の要旨認定 第4 間接侵害 第5 クレーム解釈とは 第3章 用語解釈の基本 解説/ケーススタディ 第4章 作用効果からの解釈 解説/ケーススタディ 第5章 出願経過参酌、包袋禁反言 解説/ケーススタディ 第6章 均等侵害 6-1 一般論(最高裁判決の説明) 解説/均等論の成立要件について/不完全利用論ないし迂回発明論 6-2 第1要件(非本質的部分) 解説/ケーススタディ 6-3 第2要件(置換可能性) 解説/ケーススタディ 6-4 第3要件(置換容易性) 解説/ケーススタディ 6-5 第4要件(公知技術除外) 解説/ケーススタディ 6-6 第5要件(意識的除外等の特段の事情) 解説/ケーススタディ 第7章 機能的クレーム 解説/ケーススタディ 第8章 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム 解説/ケーススタディ 第9章 無効論との関係 解説/ケーススタディ もう少しレベルアップしたい方は、無料で動画が視聴できるYOUTUBEの「弁護士高石秀樹の特許チャンネル」が参考になるでしょう。高石秀樹弁護士(弁理士・米国California州弁護士でもある)が、長年にわたる特許侵害訴訟・特許審決取消訴訟の経験と、特許裁判例事典・意匠裁判例事典を執筆した網羅的な裁判例情報に基づいて、知財実務に役に立つ情報を提供しています。 https://www.youtube.com/c/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E9%AB%98%E7%9F%B3%E7%A7%80%E6%A8%B9%E3%81%AE%E7%89%B9%E8%A8%B1%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB/about 論点別特許裁判例事典 第二版 (現代産業選書―知的財産実務シリーズ) 高石 秀樹 | 2018/12/17

0 Comments

7月18日の本ブログに「特許侵害訴訟で1億円の判決」を掲載しました。

「平成10年代に、1億円の損害賠償金は、すごいじゃないか」というご意見をいただきました。 確かにこのころ、1億円を超えるものは少なかったかもしれません。ただ、判決を読んで、特許に対する評価が低く、憮然とした感覚を持ったことを記憶しています。 判決は、下記の通りでした。 平成17年(ワ)第6346号損害賠償等請求事件 東京地裁判決 7 争点5(損害の額)について (1) 売上額について 平成14年5月1日から平成18年9月末日までの被告製品の売上額は次のとおりである(当事者間に争いがない。)。 ア平成14年5月1日から平成17年2月末日99億0400万円 イ平成17年3月1日から平成18年9月末日45億3800万円 (2) 実施料率について ア 本件特許発明は,使い捨て紙おむつの基本構造に関する特許発明ではなく,構成要件A及びBの構造を有する紙おむつにおいて前後漏れ防止を確実に達成できるとともに,着用感に優れた使い捨て紙おむつを提供することを目的とするものである。そして,その作用効果は,本件特許発明の技術的範囲に属すると判断される被告製品についてなされた前記の各実験からみても,前後漏れ防止について極めて顕著な効果を奏するものとは言い難いものである。そして,本件特許発明は進歩性を有するものの,既に述べたとおり,これと類似した構造を有する特許発明が出願時に複数存在していたこと,及び,本件特許発明の対象である紙おむつは廉価で(乙93,95),大量に消費される商品であり,本件特許発明が紙おむつに使用される複数の技術の一つにすぎないことからしても,本件特許発明の実施料率は比較的低いものと認定されてもやむを得ないものである。なお,証拠(甲57)によれば,被告製品(「ドレミ」)の業界シェアは4%ないし3%にとどまることが認められる。 イ 原告は,発明協会発行の「実施料率(第5版)」(甲58)において,平成4年度から平成10年度における「パルプ・紙・紙加工・印刷」(それには,紙製衛生材料である「使い捨て紙おむつ」も含まれる。)の実施料率は,イニシャル有りで5%,イニシャル無しでは3%のものが最も多く,本件はイニシャル無しであるから,合理的実施料としては3%とするのが相当であると主張する。 しかし,甲58によれば,上記書籍における「紙加工品」は,段ボール・壁紙等の加工紙,学用紙製品,日用紙製品等の紙製品,セメント袋,ショッピングバック,紙製箱・コップ等の紙容器等及びソロファン,繊維板,紙製衛生材料,紙タオル,紙ヒモ等のその他パルプ・紙・紙加工品を含むことが認められる。このように,上記書籍の示す実施料率は,使い捨て紙おむつ以外の製品も広く含むのであって,前記の諸事情に照らせば,この数値を直接の基準として本件特許発明の実施料率を定めることは相当でない。 ウ 以上の諸事情を考慮すれば,本件特許発明の実施料率は0.7%をもって相当と認める。 平成19年(ネ)第10024号,同年(ネ)第10043号損害賠償請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所平成17年(ワ)第6346号)知財高裁判決 原判決が維持され、原判決に以下が加えられました。 「ウ 原告は,本件特許発明と同じく体液の漏れを防止するP&G社の2件の特許の実施料率が2%であり,しかも当該実施料は任意のライセンスに応じる場合の実施料率であり,侵害訴訟に至った相手に対する実施料率とは異なるとして,本件特許発明の実施料率は2%が相当であると主張する。 しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。 すなわち,P&G社の2件の特許発明は,使い捨ておむつの横漏れを防止するために立体ギャザー(バリヤーカフス)を設けるという技術思想を初めて提示した紙おむつ製品の基本的な構造に係る発明である。これに対し,本件特許発明は,出願当時既存の技術であったトップシートとバックシートを端部で接着する場合に,既存のホットメルト接着剤の塗り方をわずかばかり工夫したものにすぎず,使い捨て紙おむつの基本構造に関する特許発明ではない。また,従来技術と比較して明確な作用効果が認められず,使い捨て紙おむつ製品のほんの一部分に実施される技術にすぎず,しかも同業他社が本件特許のライセンスを受けた実績もない(乙95)。そして,本件特許発明よりも明確な効果の認められる使い捨て紙おむつに関する特許について,被告と同業他社とのライセンスの実績において0.5%を下回る実施料率も実際に存在し(乙95),P&G社の特許の実施料率は2件で2%であるにすぎない。」 P&G社の基本特許が2件で2%で取引されているので、取引条件としては妥当のような気がしますが、「P&G社の実施料率は,特許侵害又はその可能性を認めて,特許を尊重する者が任意にライセンスに応じる場合の実施料率であり,ライセンスを受けることを拒否し,侵害訴訟に至って最後まで争った相手方企業に対する実施料率とは異なるものである。任意のライセンシーに対する実施料率と侵害訴訟において争った相手方に対する実施料率については,相違があってしかるべきである。」という主張が認められなかったのが残念でした。 杉光一成 KIT虎ノ門大学院(金沢工業大学大学院)イノベーションマネジメント研究科 教授の連載「経営戦略としての知財」が始まりました。

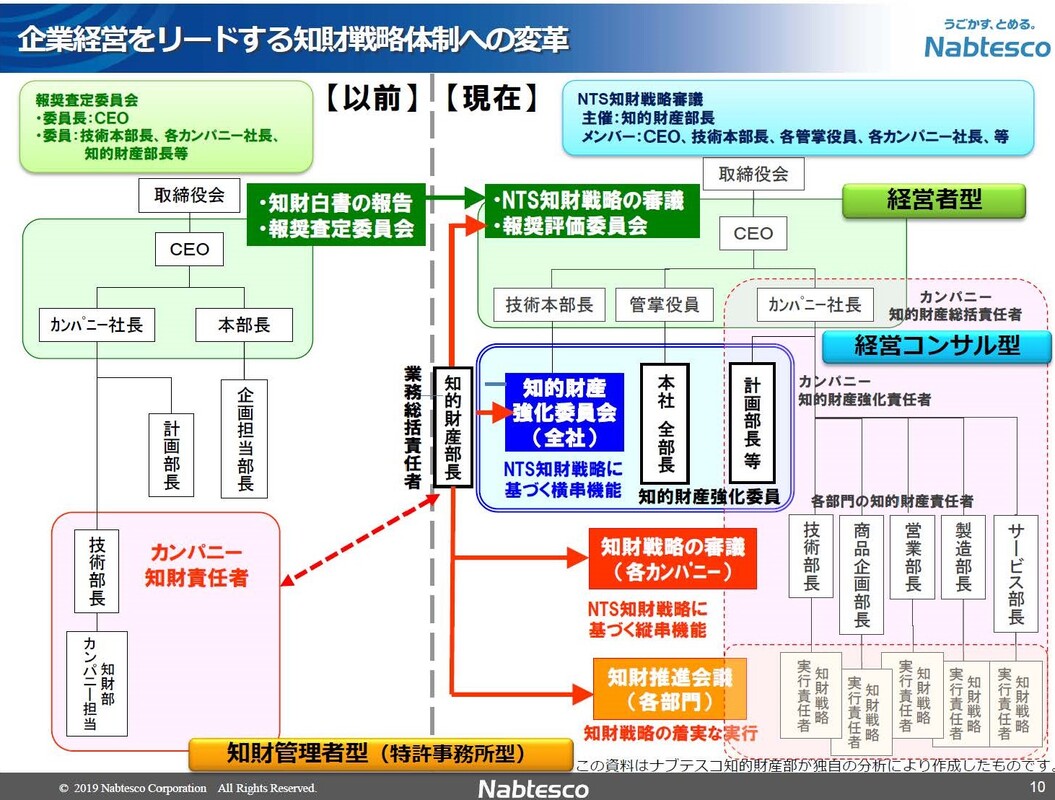

第1回は、“経営戦略としての知財”を実現する「IPランドスケープ」──知財立国宣言後の日本企業の実態とは? です。 https://bizzine.jp/article/detail/4854 非常に共感しました。 特に、知財部門に対し、部門として「利益」を上げることを求めることを「知的財産立国宣言」による副作用のもっともわかりやすい間違った方向の例として挙げている点、そして、「経営・事業部門」と「知財部門」との間に存在する距離感に関する問題意識の点です。 「知的財産立国宣言」による副作用のもっともわかりやすい間違った方向の例としては、支援部門であり間接部門である知財部門に対し、部門として「利益」を上げることを求めるという形での「期待」である。 知財(部門)に関して間違った期待をする経営者、経営企画部門、事業企画部門の誤解を解く処方箋は、この「IPランドスケープ」にあると筆者は考えている。 イギリス2社のインタビュー「コンサルのような業務はしていない。そもそも知財部門の責任者は経営会議に出ているボードメンバーの一人であり、新規事業であっても知財部員は最初からその検討メンバーとして関わっているから」 日本企業の先進的な知財部門の人から「経営会議や事業企画の会議などに知財部門を呼んでもらってコンサルができるよう、今は信頼関係を構築中」と聞いていた話とのギャップが特に大きかった。つまり、このギャップの正体は「経営・事業部門」と「知財部門」との間に存在する距離感である。 従来、経営企画部門や事業部門から距離があり、「言われた仕事」「頼まれた仕事」だけを行う知財部門では、IPランドスケープを実践することは不可能だ。IPランドスケープは、知財部門の本来的な役割である経営戦略、事業戦略への「支援」機能を極大化できるキーワードと認識できる。 IPランドスケープの実践で大きな成果をあげているナブテスコでも、以前は知財部が技術部の下部組織であり特許出願業務中心の知財管理者型(特許事務所型)で、技術部長にアポをとってもすっぽかされたり長時間待たされたりと全社で位置づけが低く、経営者との距離は非常に大きかったそうです。 それを、経営コンサル型、さらに経営者型へと移行して経営者との距離をなくし、今日があるそうです。 https://www.inpit.go.jp/content/100869488.pdf 仕事柄、四国にはよく行きました。

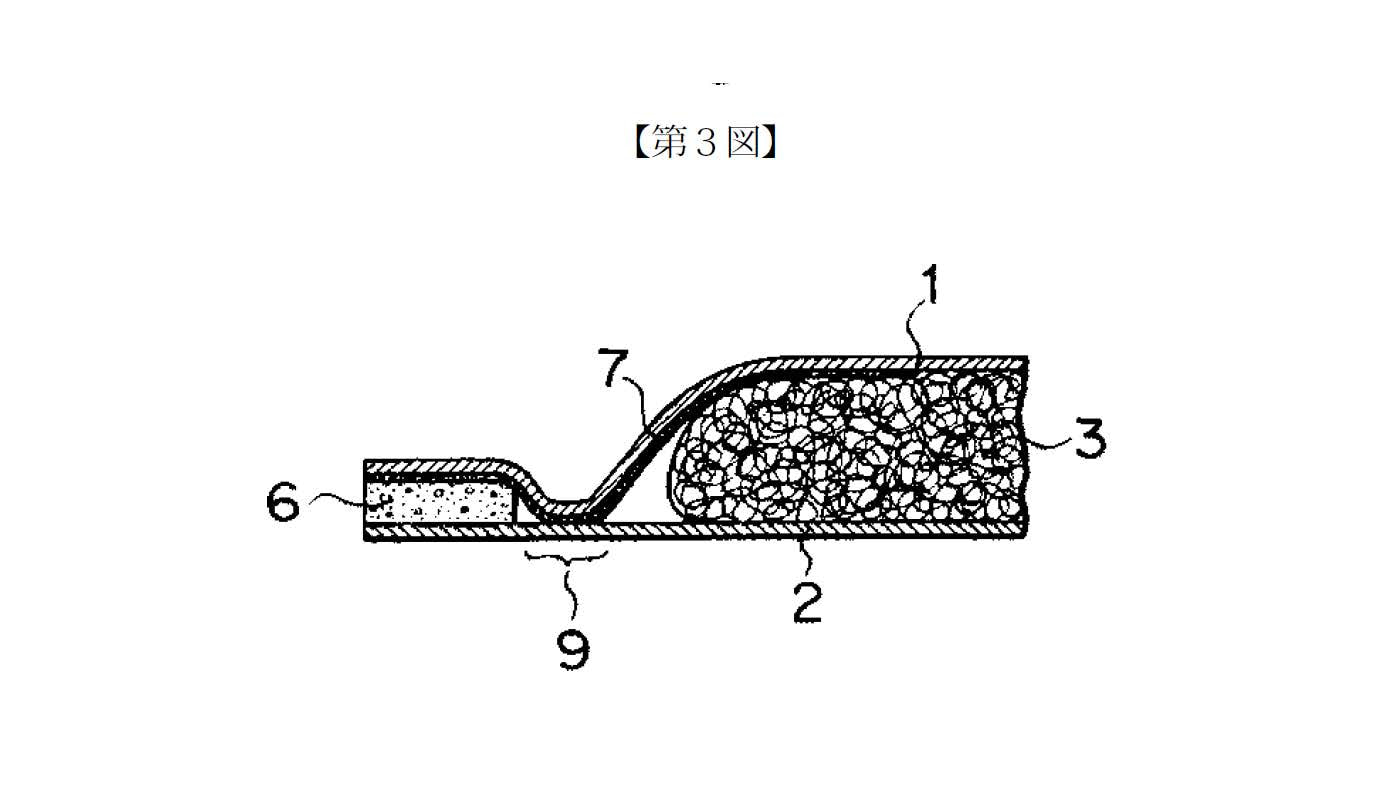

写真は、高松市にある栗林公園(りつりんこうえん)です。 栗林公園は、「お庭の国宝」として国の特別名勝に指定されていおり、背後の紫雲山を借景(庭園の外の山や樹木などの風景を庭の一部として取り入れ)した、6つの池と13の築山からなる見事な江戸初期の回遊式庭園です。 写真は、6月のものですが、秋の紅葉も必見です。 特許侵害訴訟を戦うのは大変です。 しかし、権利侵害を見過ごすことはできないので、しかるべく通知を行い、話し合いを行うのですが、交渉で解決することもあれば、話し合いで解決できず、判断を第三者の手に委ねることもあります。 交渉で解決した案件は大抵の場合、外部で話すことができませんし、訴訟の場合でも和解した場合はたいていの場合、外部で話すことができません。判決に至った場合は、判決文が公開されますので、その範囲で話すことができることになります。 私が原告として臨み、最も高い金額の損害賠償金を得たのは、「使い捨て紙おむつ特許侵害訴訟で知財高裁が1億円の支払い判決」というニュースが流れた、D社が自社の紙おむつの特許権を侵害されたとして、N社に約3億円の損害賠償を求めていた訴訟です。 平成19年(ネ)10024号損害賠償請求控訴事件 平成17年(ワ) 6346号損害賠償等請求事件 書簡のやりとりによる交渉などがありましたが、交渉は平行線となり、解決を第三者の手に委ねることになりました。被告は、訴訟で非侵害と特許無効を主張する一方、特許庁に無効審判を請求しました。 侵害論では、解釈論と同時に実験合戦の様相を呈し、技術説明会で裁判官等への技術説明も行われました。 無効論では、進歩性に関して争われました。裁判長の指揮の取り方に個性があらわれますが、いずれも裁判所が紹介している通常の特許侵害訴訟の進め方のように進められました。最初に侵害論と無効論が進められ、裁判所の心証が開示されてから損害論に入り、損害論と並行して裁判所が和解を模索するという進行でした。 訴訟で大変なのは、費用もそうですが、ほぼ2カ月に一回の審理に向けての準備でした。膨大な量の、準備書面その根拠となる書証の準備です。訴訟前に入念に検討していたのですが、実際に訴訟で書面のやりとりをすると、相手側から、想定外の主張や証拠が出てきて、その主張や証拠の検討、当社主張と証拠の再構築、、、休み返上の日々でした。当時は、今ほど残業規制が厳しくなかったので、なんとか少ない人数でも対応できましたが、残業規制が厳しくなった現在、同様に訴訟対応しようとすると、2-3倍の人間が関わらなければいけなくなるでしょう。それくらい厳しい仕事でした。 交渉で解決するのがベターですが、解決を第三者の手に委ねなければいけないこともおこり得るので、知財担当者は、常に「訴訟」を念頭に入れて準備を怠らないようにすべきと思います。 (侵害された特許) 特許1970113号(特公平6-22511号)「使い捨て紙おむつ」 【特許請求の範囲】 【請求項1】体液吸収体と、透水性トップシートと、非透水性バックシートとを有し、前記透水性トップシートと非透水性バックシートとの間に前記体液吸収体が介在されており、 前記体液吸収体の長手方向縁より外方に延びて前記透水性トップシートと前記非透水性バックシートとで構成されるフラップにおいて腰回り方向に弾性帯を有する使い捨て紙おむつにおいて、 前記弾性帯は弾性伸縮性の発泡シートであり、かつこの発泡シートが前記透水性トップシートと前記非透水性バックシートとの間に介在され、前記体液吸収体の長手方向縁と離間しており、 前記トップシートのバックシートがわ面において、体液吸収体端部上と発泡シート上とに跨がってその両者に固着されるホットメルト薄膜を形成し、 さらに前記離間位置において前記ホットメルト薄膜が前記非透水性バックシートに前記腰回り方向に沿って接合され、体液の前後漏れ防止用シール領域を形成したことを特徴とする使い捨て紙おむつ。 この特許の紙おむつは、透水性シート(下側の皮膚に触れる側)と非透水性シート(上側の皮膚に触れない側)という上下の2つのシートの間に発泡シートと吸水体とを介在させたサンドイッチ構造です。そして、発泡シートは、それぞれ前後方向(長手方向)の両端に配置され、吸水体は中央(2つの発泡シートの間)に配置されています。そして、発泡シートと吸水体との間は、離間させて、配置しておきます。そして、この離間した空間の上下を覆うように存在する透水性シートと非透水性シートとを、互いに近づけ接触させて、ホットメルト(接着剤)で互いに固定します(この固定した部分が、請求項1にいう「体液の前後漏れ防止用シール領域」となります)。 発明の作用効果は、この固定した部分(「体液の前後漏れ防止用シール領域」)により、吸水体の位置ズレが起こり難くなり、且つ吸水体に吸収された体液が発泡シートの方から漏れることが無くなるので、体液の前後方向の漏れが防止される、ということです。 特許の図3で、符号の1が非透水性シート、2が透水性シート、3が吸収体、6が発泡シート、7がホットメルト薄膜、9が前後漏れ防止用シール領域です。

「強力な特許網で先発メーカーが圧倒的なシェアを持っていた市場へ、先発メーカーの特許網をくぐり抜けて、自社技術で先発メーカーを凌ぐ品質の商品を創り上げ、さらに競合他社が同様の品質の商品を上市できないように強力な特許網を構築していく」という、ゼロックスの特許網を突破し普通紙複写機市場へ参入したキヤノンの三位一体の事業創出事例はあまりにも有名ですが、社会人向けのW大学の夜間の知財ゼミでその話を聞いた後、ゼミ参加者の二次会で、他社の知財担当者と「そういう仕事をしたい」と話した記憶があります。

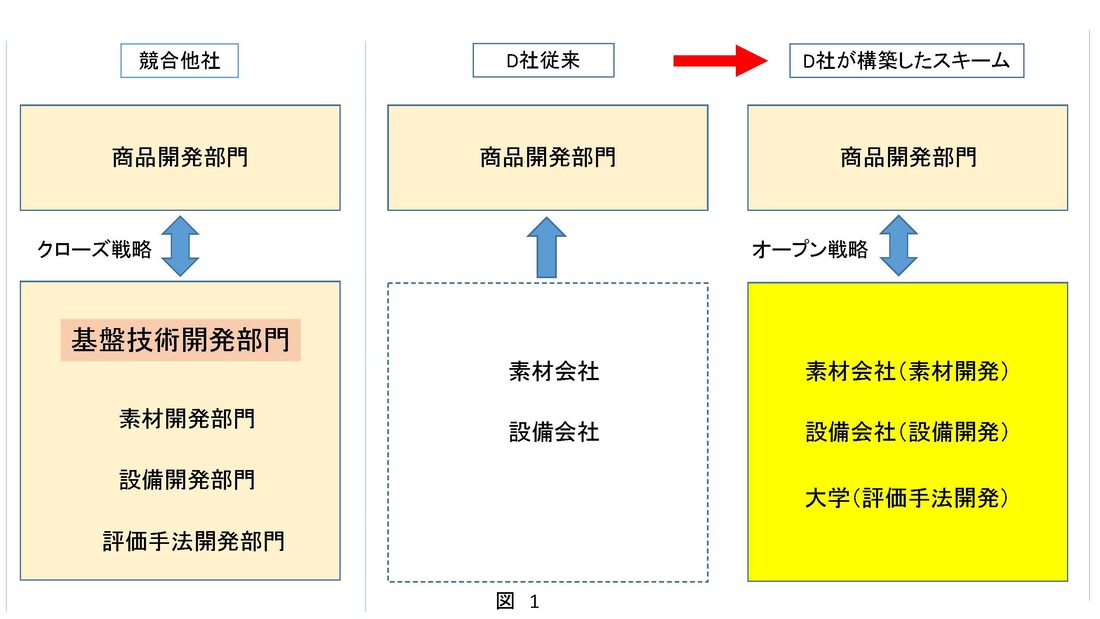

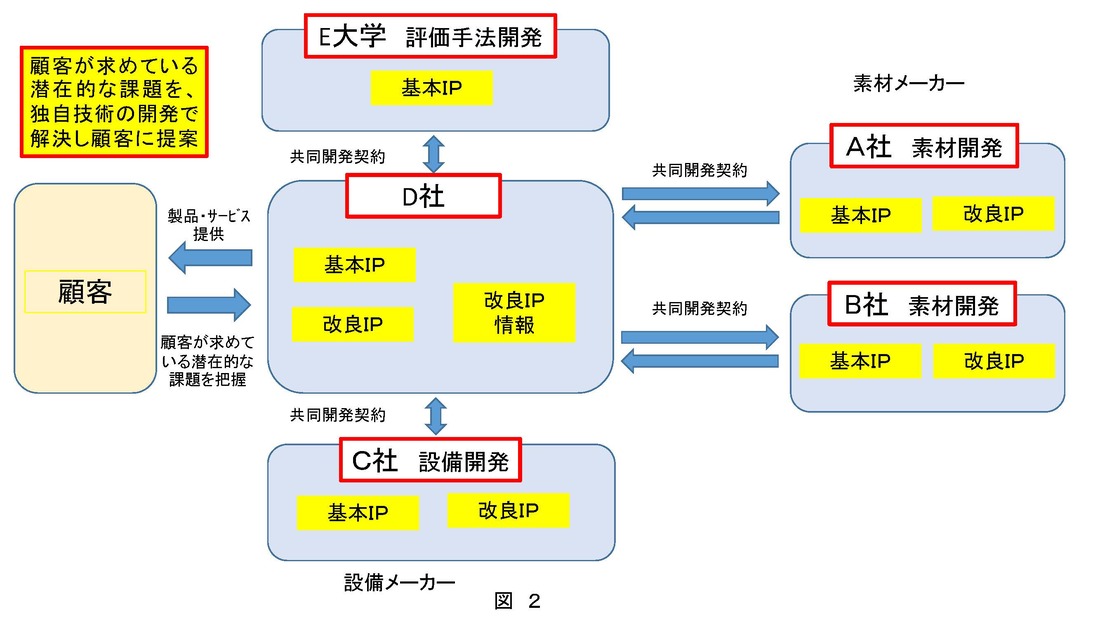

キヤノン特許部隊 (光文社新書) 「特許で守り、攻める。これが神話になった特許マンの仕事だ!」 知的財産戦略 技術で事業を強くするために(ダイヤモンド社) 先発メーカーの特許網の基本特許をくぐり抜けることはできませんでしたが、先発メーカーの基本特許が切れた後に、その基本特許を活用して、「強力な特許網で先発メーカーが圧倒的なシェアを持っていた市場へ、先発メーカーの特許網の周辺特許網をくぐり抜けて、自社技術で先発メーカーを凌ぐ品質の商品を創り上げ、さらに競合他社が同様の品質の商品を上市できないように強力な特許網を構築する」という経験をしました。 K社商品が、長年約70%という圧倒的シェアを維持してきた理由には、K社のマーケティング力、営業力の強さのほかに、商品の基本性能の基本特許を押さえていたことがありました。有力メーカー各社が他の技術でトライしましたが、K社の技術が圧倒的に優れていたため対抗できなかったのでした。 特許の独占期間は20年間であるため、D社の技術陣は、K社の基本特許が切れる前から、この基本特許が切れたら、K社の周辺特許にひっかからないで、どううまく使うか、どう消費者ニーズを満足するか、を検討していました。 特に注目したのは、K社商品への不満です。消費者の不満をとことん追求し、これまでとは全く異なる評価軸で商品を評価すると消費者の評価と非常に相関が高く、この評価軸で評価の高い試作品を作ると、消費者がこれまでにない高い評価をしたのでした。商品を発売すると、消費者からこれまでにない高い評価を受け、日経優秀製品・サービス賞 優秀賞 日経MJ賞を受賞するなどしました。 消費者の不満を解決することが、「課題」でそれを解決するために新評価軸を設定し、「実際に高評価(効果)」が得られる「構成」が明らかになり、新しい技術思想が確立されたことで、特許も様々な角度から出願できました。キヤノンの三位一体の事業創出事例を学習していたので、それほど無理なく、特許網を築くことができました。 こうして「他社の基本特許をベースとして利用し、他社の周辺特許には抵触せずに」、新たに開発された独自の技術は、製品に関する特許・意匠だけでなく、原紙、塗工、エンボス、折り、薬液含侵、包装などの製造方法・装置に関する特許などを含め、数十件に及ぶ自社の知的財産権で保護されることとなりました。 このプロジェクトの経験は、知的財産を重視する意識の社内への浸透におおいに役立ちました。 約20年前の話です。 転職してD社で商品開発を担当したのですが、前の会社と商品開発のやり方が全く違っているのに戸惑いました。こういうやり方に変えた方が良いのではないかと自分の考えを説明すると、「当社ではそういうやり方はなじまない。」とか、「正論だね、よそではそうかもしれないけれど当社では通用しないよ。」という感じで相手にされませんでした。 担当していたカテゴリーでは、一時は十数社が参入していたのが、激しい技術開発競争を繰り広げた結果、次々と撤退していました。この分野でダントツ1位のX社、日本のトイレタリー業界の雄Y社、マーケティング・技術開発で世界に冠たるZ社、その他2社の5社しか残っていませんでした。D社も収益が厳しく、開発部員はコストダウンによる収益改善に時間をとられ、本来の開発業務に手が回らない状態でした。このままでは、新技術を商品に取り入れることができずに商品は周回遅れの商品となり、どんどんブランド力も落ちていき、値引きしないと売れない、収益悪化という悪循環、将来が見えない状態でした。 どうしたら良いのか、商品開発スキームを見直しました。 当時、上記の競合3社は商品開発部門に加え基盤技術開発部門を持っていましたが、D社は商品開発部門だけで基盤技術開発部門を持っていませんでした(図1左、図1中央)。 激しい技術開発競争を勝ち抜いた競合3社の力の源泉に基盤技術開発部門関与があったのは明らかでした。それに加え、シェアの大きな3社には、素材開発メーカーや設備開発メーカーなどが開発した技術を積極的に売り込んでいましたが、シェアの小さいD社への売り込みは少なく、上位3社で採用されなかったときに声がかかるという状態でした。 この状態を打破すべく構築したのが、図1右のスキームです。競合の基盤技術開発部門の機能を、素材メーカー、設備メーカー、大学に担ってもらおうと考えたのです。 素材メーカー、設備メーカーには、販売数量が少ないので大手3社がなかなか採用しにくいテストプラントでの開発品や挑戦的なアイデア等を積極的に実用化します、と共同開発を持ち掛けました。大学には、産学連携の意義を説き消費者が求めている性能の評価法の共同開発などを行いました。 図2のように、D社は顧客が求めている潜在的な課題を把握し、それを実現するための技術開発を社外の素材メーカーA社やB社、設備メーカーC社、E大学等と共同で行い、技術開発成果を基に商品化して顧客に提案することができました。 結果、D社の商品は、顧客の評価も非常に高く、高付加価値商品として顧客に認知され、売上・収益とも大きく改善されたのでした。

コストダウンに時間を取られ、前向きの商品開発ができずに腐っていた商品開発担当者も、モチベーションが高くなり、生き生きと様々なアイデアを出し、特許出願数は大幅に増加、好循環の始まりでした。 当時は、オープンイノベーションという言葉は知りませんでしたが、今考えると、競合他社がクローズ戦略をとっていた時に、オープン&クローズ戦略をとっていたということのようです。 「オープン&クローズ戦略」では、クローズ戦略の要となる「コア技術」が必須とされています。そのため、強い「コア技術」を持たない会社にとっては、「オープン&クローズ戦略」は関係ない、という誤解があるようです。

しかし、1990年代にゼロから中国のVCD(Video Compact Diskの略称)市場を創出するというイノベーションを起こした中国企業の例は、「コア技術」を持たない企業でもイノベーションを起こし新市場を創出すことができることを示しています。 この中国企業は、「先進技術と他社の強みをいち早く吸収する巧妙な学習力で、先進技術となるグローバルシーズと中国ならではのローカルニーズを融合して、インテグレーション型のイノベーションを創出した」とされており、「さらに、次のグローバルシーズとローカルニーズを見つけて、商品を進化させると同時に、技術力と商品力を向上」させているということです。(一橋ビジネスレビュー2015 Winter) 当初は「コア技術」がなくとも、 ①ニーズとシーズを見つけ自社なりの商品コンセプトを創り出し、 ②商品コンセプトの実現に必要となる技術を我部から調達し、自社なりの工夫(システ ム・インテグレーション)で商品コンセプトを実現する。 ③さらに、次のシーズとニーズを見つけて、商品を進化させると同時に、技術力と商品力 を向上させる、 というプロセスで、新たなコア技術を創り出していると言えるでしょう。 自社に現状「コア技術」がなくても、「コア技術」に育成することが可能であることを示しています。 また、「コア技術」がクローズ戦略の要だからといって自社だけの技術開発に陥るのではなく、オープンイノベーションによる「コア技術」の構築・強化を進めることが肝要と言えるでしょう。 一方で、技術は時間とともに成熟化しますので、技術が成熟段階や老衰段階に入ると、大きな顧客価値を生み出したり、差別化や独自性を発揮したりすることが困難になります。成熟段階や老衰段階に入った「コア技術」にしがみつくことは避けなければいけないことにも注意を払わなければいけません。 2002年に「知財立国」が宣言され、2003年には「知的財産基本法」が施行され、「知的財産戦略本部」が設けられました。しかし、この政策によって、日本企業の知財戦略が深化したか?日本経済が活性化したか?という問いかけに対しては否定的な見方が多いのが実情です。保有する特許の件数は多いが、事業には生かされていないという評価です。日本の電機業界の不振・衰退がその象徴とされています。

対極とされるのが、発展を続けるクアルコム、インテル、アップルなどの米国企業です。日本企業が事業戦略に知財を組み込まず特許出願にひたすら邁進している一方で、米国企業は事業戦略に知財がしっかり組み込まれた「オープン&クローズ戦略」により発展したとされています。 オープン&クローズ戦略は、自社のコア技術を秘匿または特許権などの独占的排他権を実施するクローズ・モデルの知財戦略と、自社技術等を他社に公開またはライセンスを行うオープン・モデルの知財戦略を巧みに組み合わせることで、自社利益拡大をはかるものです。標準化、無償実施によるデファクトスタンダード化、様々なライセンス手段などのオープン・モデルの知財戦略が鍵となります。 このオープン&クローズ戦略を行う上で欠かせないのが、「IPランドスケープ」です。 IPランドスケープとは、2017年4月に特許庁が公表した『知財人材スキル標準(version 2.0)』において戦略レベルのスキルとして定義された用語で、内容としては以下の説明がなされています。 ① 知財情報と市場情報を統合した自社分析、競合分析、市場分析 ② 企業、技術ごとの知財マップ及び市場ポジションの把握 ③ 個別技術・特許の動向把握(例:業界に大きく影響を与えうる先端的な技術の動向把握と動向に基づいた自社の研究開発戦略に対する提言等) ④ 自社及び競合の状況、技術・知財のライフサイクルを勘案した特許、意匠、商標、ノウハウ管理を含めた、特許戦略だけに留まらない知財ミックスパッケージ の提案(例:ある製品に対する市場でのポジションの提示、及びポジションを踏まえた出願よびライセンス戦略の提示等) ⑤ 知財デューデリジェンス ⑥ 潜在顧客の探索を実施し、自社の将来的な市場ポジションを提示する。 そのほかにも日本国内においては様々な定義が存在し混乱を招いていますが、主に「知財情報を経営戦略・事業戦略策定へ活用」とか「知財を重視した経営」の意味合いで用いられることが多くなっています。 従来から特許業界で使われてきたパテントマップが過去のデータを扱うのに対し、自社、競合他社、市場の研究開発、経営戦略等の動向及び個別特許等の技術情報を含み、自社の市場ポジションについて現状の俯瞰し将来の展望等を示すものです。経営と知財を結びつけるのが「IPランドスケープ」と言えるでしょう。 「IPランドスケープ」の活用法としては、下記のことがあげられています。 ①会社の将来ビジョンの策定 ②M&Aや事業提携(オープン・イノベーション)の成功 ③新規ビジネスの市場・情勢分析 ④事業構造の大転換 ⑤知財を生かした資金調達 コア技術をどう獲得し、どう持続的に発展させるか?オープン領域の技術をどう獲得し、どう持続的に発展させるか?という視点から見ると、①~⑤に挙げられている「IPランドスケープ」の活用法は、大企業より、スタートアップ・ベンチャー・中小企業にとってより重要なことがわかります。 7月末に、「共同研究開発の進め方、契約のポイント~発明の帰属、開発費用の分担、秘密保持契約、不実施補償、共同出願、プロジェクトの中止・清算~」という書籍が出版されます。 https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2060.htm 縁あって執筆者の一人として名を連ねています。

ご一読いいただければ幸いです。 保有特許の評価は、特許出願・権利化戦略と一体のものであり、保有特許の棚卸し時の特許の評価は、結局、保有特許の価値に順番をつけること、そして、どこに線引きをするかの基準を設けることの二つの判断です。

従来の特許出願・権利化では、「出願した特許の50%を審査請求し、その50%が特許登録される」というのが常識であり、従来の保有特許の棚卸しでは「自社の事業部門、研究開発部門、知的財産部門における重要性の評価により特許の価値を評価し、権利維持、放棄基準を決めるやり方」が一般的でした。 近年は、発明をできるだけ特許出願せずノウハウとして秘匿するという考え方や、出願した特許全てを審査請求し全てを権利化するのがベストという考え方(総合特許登録率100%)など、特許出願・権利化戦略が多様化しており、保有特許の棚卸しにおける特許評価の基準についても多様化しています。 Ⅰ. 保有特許の価値の評価 自社の事業部門、研究開発部門、知的財産部門における重要性の評価により特許の価値を評価し、予算の枠内で権利維持、放棄を決めるのが、従来の一般的な手法ですが、保有特許の価値に順番をつけることに関しては、費用対効果の面から、外部評価で評価の低かった特許についてのみ、自社で評価し、権利維持、放棄を決めるやり方が増えてきています。 1 自社における価値評価 一般的には、①事業部門が事業的価値を、②研究開発部門が技術的価値を、③知的財産部門が特許的価値を、評価することが多くなっています。 この作業は膨大な作業を要しますが、特許の棚卸し作業として、年1回この膨大な作業を実施している会社もあります。 (1) 事業的価値 事業的価値については、事業部門が、 当該特許の自社実施の有無と可能性(実施中・実施予定・実施可能性有)、 ライセンスの有無と可能性(有・無・可能性有)、 他社実施の有無と可能性(実施中・実施可能性有・実施可能性無)、 収益性(高い・普通・低い)、 貢献度(製品のコア技術・製品の周辺技術)、 対外的アピール度(高い・普通・低い) などを評価することが多いでしょう。 当該特許の自社実施の有無、ライセンスの有無、他社実施(可能性)の有無等については、研究開発部門や知的財産部門が評価している場合も少なくありません。 (2) 技術的価値 技術的価値については、研究開発部門が、 代替技術の有無(無・有るがコストアップ・有)、 今後の利用可能性(高い・普通・低い)、 技術の発展性(高い・普通・低い) 等を評価しています。 (3) 特許的価値 特許的価値については、知的財産部門が、 権利の位置付け(基本特許・周辺特許)、 権利範囲の広さ(広い・普通・狭い)、 権利の強さ(強い・普通・弱い)、 侵害発見容易性(発見容易・普通・発見困難)、 回避困難性(回避困難・普通・回避容易) 等を評価しています。 2 外部機関による価値評価 自社における価値評価を重視する一方、外部機関による価値評価指標はほとんど考慮されていないという報告もありますが、自社特許に対する出願人、審査官、競合他社の評価は、特許の審査経過情報をみることで、ある程度判断でき、これらのデータを商用データベースでカウントすることも可能であるため、自社評価と組み合わせて利用している会社が少なくありません。 費用対効果の面から、外部評価で評価の低かった特許についてのみ、自社で評価し、権利維持、放棄を決めるやり方が増えてきています。 外部機関による価値評価は、株式会社パテント・リザルトのパテントスコア、工藤一郎国際特許事務所のYK値等が提供されています。使用する場合は、それぞれの特長に応じて、使いこなす必要があります。 特許件数が多い企業の場合には、すべての特許のスコアを算出し、スコア順に並び替えて整理し、スコアの低い特許についてのみ、自社で評価することで、棚卸しにかかる作業負担を大幅に削減することができます。 ただし、画期的な特許で完璧な特許網が構築されている場合等には、競合他社はその技術には手を出さず、包袋閲覧、情報提供、異議申立、無効審判などを行わないため、スコアが低くなること等があるので、スコアが低いからその特許に価値がないとは言えないことに留意する必要があります。 3 ライセンス可能性の評価 独立行政法人「工業所有権情報・研修館」開放特許情報データベースを活用したり、保有技術の第三者向けライセンス事業を実施したりして、ライセンス可能性がでてきたものは、評価対象として評価すべきでしょう。 4 評価のタイミング 評価の判断時期については、毎年、2年毎、3年毎、数年毎、対象特許は、全部を見直す場合、あるいは一部のみを見直す場合など様々です。毎年全件を見直す企業が多いようです。 Ⅱ. 権利維持、放棄の基準 価値評価によって順位付けされた特許のどこに線引きをするかの基準を設けるかという問題は、目標保有件数を設定し、権利放棄の割合をあらかじめ設定するやり方、競合他社の権利放棄戦略に準じて設定するやり方、予算の枠内で設定するやり方などがあります。また、個々の特許に順位付けをする方法以外に、保有特許を群管理して、群毎に評価し管理するやり方もあります。 1 目標保有件数の設定 特許を件数のみで評価することは妥当とは言えませんが、目標保有件数を設定し、それを意識して、出願・権利化・権利維持をトータルでコントロールすることは、費用管理の視点からも重要です。 一般的には、市場における競争が激しい場合は、目標保有件数の設定は高めの設定とし、競争がそれほど激しくない場合は、目標保有件数の設定は低めの設定とします。 すなわち、市場における競争が激しい場合は、武器として権利を活用すべく、原則権利を放棄せず多くの権利を維持し、競争がそれほど激しくない場合は、ランクの低い特許を積極的に放棄し厳選した特許のみを維持することが、事業への貢献という視点から重要になります。 2 権利放棄の割合の設定 毎年30%を放棄、毎年15%を放棄、3年毎に30%を放棄など、権利放棄の割合をあらかじめ大まかに設定するやり方は実務的にスムーズとなります。 結局、予算の枠内で設定するやり方になってしまうという場合も多いようですが、競合他社の権利放棄戦略に準じて設定するやり方は、とりわけ社内説得には有用です。 保有特許の評価は、出願・権利化戦略、活用戦略と一体のものであり、特許出願・権利化戦略、活用戦略と特許の評価と権利維持、放棄の考え方は一本筋が通っている必要があります。自社の事業環境に合ったやり方を採用すべきでしょう。 「オープンイノベーション」により、外部の開発力やアイデアを活用することでこれまでにない価値を生み出すことが求められるようになってきており、共同研究の機会が増えてきています。

共同研究は、「成功の確率が低い」プロジェクトの代表格で、うまくいかなかった場合には、契約担当者の仕事は、まさに敗戦処理業務となります。うまくいった場合には、関係者皆で祝杯ですが、共同研究が成功した後も、利益配分等の問題をめぐって契約担当者の悩ましさは続きます。 共同研究の成果とその配分 共同研究の成果には、発明、図面、試験結果、試作品、著作権、技術情報等が想定されます。技術情報には、知的財産権の保護の対象となるものと、大きな価値を有しているにもかかわらず保護の対象にはならないものがあります。 共同研究における成果の配分(成果の帰属、成果の利用、利益の配分等)は、役割分担、費用負担等とのバランスをとって、両者がWin-Winの関係になるように、できれば事前に決めるのが良いとされています。しかし、実際には共同研究開始前には決められず、後日改めて協議することとせざるを得ないことがあり、共同研究終了後の協議で揉めることがあります。契約担当者はその揉め事に翻弄されてしまう運命にあります。 共同研究成果の帰属 共同研究の成果のうち、特許等の場合、発明者は変更できませんが、特許等を受ける権利に関しては、その発明者が所属する当事者が必ずしも出願人になる必要はありません。全てを相手方当事者に譲渡しても良いのです。また、共同発明にもかかわらず、権利は何れか一方の当事者の単独所有であっても、何れか一方当事者の研究者による単独発明についての出願人が他方当事者のみであっても良く、当事者の協議によって決められます。 民間企業間の共同研究の場合は、共同研究成果は共有し、費用は折半、発明等についてはどちらかが出願手続きを行うことが多くなっています。 それぞれが得意分野を担当し苦手分野は相手方に任せるという場合、例えば完成品メーカーA社、部品メーカーB社の2者間のパターンを想定した場合、発明者が誰であるかにこだわらず、完成品関連特許は完成品メーカーA社に帰属、部品関連特許は部品メーカーB社に帰属させる場合も少なくありません。 発明者主義に基づき、一方当事者の研究者のみの創成になるものはその研究者が所属する当事者の単独所有とする場合もありますが、成果の利用方法を考慮し、他方当事者へ有利な条件でライセンスされることもあります。 民間企業と大学等との共同研究の場合では、民間企業側が発明者主義にこだわらないのに対し大学が発明者主義にこだわったり、利用発明の定義や課題提供の価値等で食い違いが生じることがあります。 契約担当者は、帰属にこだわらず、双方がWin-Winの関係で、成果を利用し利益を享受できるやり方を模索することで折り合いをつけることになります。 共同研究成果の利用 共同研究成果の利用は、共同研究成果の帰属とは独立して、当事者間で取り決めることができます。 完成品メーカーA社、部品メーカーB社の2者間のパターンを想定した場合、下記のパターンが考えられます。 (1)A社はB社からのみ購入し、B社はA社にのみ販売する (2)A社はB社以外から自由に購入でき、B社はA社以外に自由に販売できる (3)A社はB社からのみ購入しB社はA社にのみ販売するのを原則とするが、一定の条件 付きで、A社はB社以外から購入できB社はA社以外に販売できる いずれを選択するかは、役割分担、費用負担、成果の帰属、利益の配分等とのバランスをとって、両者がWin-Winの関係になるように決めます。 一方の当事者だけが成果を利用する場合は、成果を利用する当事者が利用による利益を、成果を利用しない当事者に供与するなどして、両者のバランスがとられます。 共同研究成果の利益の分配 共同研究成果の利用による利益には、事業化による利益、第三者へのライセンスによる利益の他、金額に換算することがむずかしいものとして、共同研究の成功による顧客や他社等の評価の向上や、学術発表・特許取得等が新聞やテレビ等で報道されることによるPR効果等も含まれます。 共同研究成果の利益の分配については、「捕らぬ狸の皮算用」ではありませんが、成果としてどの程度の利益が出るかわからないため、また関係者の思惑の食い違いが大きく、契約時点では十分検討できないことが多く、後日改めて協議することとせざるを得ないことがあります。 その場合でも、最低限、事業で利益が出たが一方に利益が偏ってしまったときのために、利益の偏りを是正することが可能な契約にしておき、Win-Winの関係が保たれるようにします。 共同研究は、「成功の確率が低い」プロジェクトの代表格ですが、成功体験を共有し信頼関係を築いた相手との次回の共同研究は成功の確率があがります。 共同研究がうまくいった場合のように、その成果の活用で大きな利益があがった時に、再度関係者皆で祝杯したいものです。 知的財産部の重要な業務のひとつに技術がからむ「契約」業務があります。法務部の仕事ではないかと思われるかもしれませんが、技術がからむ「契約」業務は、知的財産部の重要な業務、しかもとても悩ましい業務なのです。

共同(開発)研究は「成功の確率が低い」プロジェクト 近年、巷では、「オープンイノベーション(自社技術だけでなく他社や大学などが持つ技術やアイデアを組み合わせて革新的な技術や製品を創出する)」という概念がもてはやされています。 その影響もあり、どの会社でも外部の開発力やアイデアを活用することで自社の課題を解決しこれまでにない価値を生み出すことが求められるようになってきており、共同(開発)研究の機会が増えてきているようです。 ところがどっこい、共同(開発)研究は、「成功の確率が低い」プロジェクトの代表格なのです。そもそも自社の経営資源だけでは成就できないから共同(開発)研究の道を選ぶからでしょうか、上手くいかない(失敗する)ケースが非常に多いのです。成功例は、もてはやされることもあって大々的に取り上げられますが、失敗例は表にでないことが多いので、それほど感じないかもしれませんが。 最大のリスクは共同(開発)研究の失敗という視点 この「成功の確率が低い」プロジェクトである共同(開発)研究を担当することになったときに契約担当者が考える留意点について紹介します。 当然のことですが、共同(開発)研究にあたっては、お互いの立場の違いを十分認識したうえで、当事者各々が利益の最大化、リスクの最小化を達成するように、契約の上でも工夫します。 共同(開発)研究における最大のリスクは共同(開発)研究の失敗であり、共同(開発)研究を成功に導くことが、利益の最大化・リスクの最小化達成の鍵となります。同じ社内ですら、(開発)研究の実務では様々な困難を乗り越えなければいけません。ましてや、風土や考え方、仕事の進め方の常識などが異なる相手先と、順調に一直線にゴールできることはまれです。 問題やトラブルが起きた時に、当事者間の信頼関係があるかないかで天と地の世界が待っています。まず、当事者間の信頼関係を構築しておくことが重要であり、契約実務もこの視点で考えています。 取り組み先の選定のむずかしさ 共同(開発)研究の失敗の原因を聞くと「取り組み先の選定」がまっさきに挙がります。契約担当者が選定することはまれなので、むずかしい問題ですが。 多くの場合、共同(開発)研究の実行部隊のみが取り組み先の選定を行い、取り組み先の選定に他の関係部門がほとんど関与していないケースが少なくありません。しかし、事業部門が関与していない場合様々な問題が発生してきます。共同(開発)研究の実行部隊同士が意気投合したが、事業部門や知財・法務など他の関係部門がからみ、契約という段階になって取り組み先の選定や条件などで揉めることが多々あります。 取り組み先の選定においては、共同(開発)研究の実行部隊だけでなく、事前に関係部門が、取り組み先の技術力、開発のステージ、取り組み企業との間の信頼関係、共同(開発)研究に関する過去の経験、経営トップの関与度などについて検討し、事業としての成功イメージを共有し、できればトップが関与し進めていく環境を整えるようにしています。 自社の目的、取り組み先の目的を明確にする 対象となる共同(開発)研究が、自社、取り組み先においてどう位置付けられているかを明確にしておくことが重要です。特に、研究/開発のステージ、自社にとっての目的・重要度、取り組み先にとっての目的・重要度を確認しておきます。 研究/開発のステージが、基盤研究段階(初期・中期・後期)、技術開発段階(初期・中期・後期)、製品化/商品化段階(初期・中期・後期)のどの段階であると認識するかによって、取り組みの目的・重要度が変わってきます。 自社にとっての目的・重要度の確認は、共同(開発)研究の成功の指標を「研究/開発の成功」ではなく、「事業への貢献」と考え、関係する部門についてそれぞれの部門毎に確認します。 取り組み先の目的・重要度は、通常確認できないことが多いのですが、プロジェクトが成功した場合と失敗した場合の取り組み先にとってのメリット・デメリットを想定すると自ずと明らかになります。 取り組み先との信頼関係の構築が重要 トップダウン等で取り組み先との共同(開発)研究が決まり、共同(開発)研究の実行部隊同士が全く面識のない場合、契約締結迄に、取り組み先との間で、共同(開発)研究の成功イメージをできるだけ共有し、うまく進まなかったときのトラブル未然防止策を十分に共有し、そのプロセスで取り組み先との信頼関係を構築するようにします。 関係部門がほとんど関与していない場合、共同(開発)研究の成功の指標が「共同(開発)研究の成功」のみ想定され、「事業への貢献」が考えられていないことがあり、あとで様々な問題が発生してくる場合があるので注意します。 また、「事業への貢献」という視点から、自社・取り組み先それぞれのキーマンを見定め、キーマン同士の信頼関係の構築をどう図るか、契約担当者も考えているのです。 共同(開発)研究がうまくいかなかった場合には、技術にからむ「契約」業務を担当している知的財産部の仕事は、重苦しい雰囲気の中で、まさに敗戦処理業務となります。 うまくいった場合には、関係者皆で祝杯です。 コロナ禍で、ノ-残デ-の飲み会に代わり、オンライン飲み会になってしまった日々です。まだまだ続きそうですね。

とりあえずビ-ルですか?それとも酎ハイ?ハイボール?ワイン?日本酒?ノンアルコ-ルビ-ル?選択肢がたくさんありますね。 あなたがビ-ルの技術開発を担当していて、画期的な発明をしたとします。 当然特許出願することになりますが、その時、どの分野の技術として出願しますか? ビール飲料ですか?炭酸アルコール飲料に広げますか?欲張ってアルコール飲料にしますか?それとも視点を変えて麦飲料にしますか? もちろん、発明技術がどの分野まで通用するものか見極める必要がありますが、それだけで良いでしょうか? いろんなことを考えなくてはいけません。 1.発明者の知財レベル 知財部では、技術開発に関わっている発明者の知財レベルをどうアップしようか日夜苦しんでいます。 その場合、発明者の知財レベルをどうランク付けするか、大きな問題です。通常は、日本知的財産協会(知財協;正会員906社)の研修のレベル分け(入門コース、初級コース、中級コース、上級コース、研究コース)や、国家検定制度である「知的財産管理技能検定」のレベル分け(3級、2級、1級)によりますが、下記のようなレベル分けもあります。 レベル1:技術が出来上がったらその成果を特許出願している。 自分の開発技術を完成させることのみに関心を持っている段階。 レベル2:自分の開発中の技術に関連のある領域の技術に関してしっかり調査して おり、自分の開発した技術は守らなければいけないという認識に進んだ段階。 レベル3:競合技術、代替技術についても幅広く調査を行い、事業として成功させる ことに関心を払っている段階。 個人的には、技術開発に関わっている発明者の知財レベルのランク付けとしては最も妥当だと思っています。 2.特許戦略の重要性 特許をとっても利益に結びつくことがなければ、その特許は不良資産ですから、特許をどう利益に結びつけるか、発明者にとっても考えなければいけない課題だと思います。 特許が利益に結びつくのは、①特許を実施許諾して実施料を得た、②特許侵害訴訟で損害賠償を得た、③特許の存在によって他社がその分野に参入できずに事業利益が増大した、といった場合です。 ①②は、狙ってできるものではなく、たまたま起きた結果にすぎませんが、③の他社参入阻止は、意思を持って実行することができます。 すなわち、「技術が出来上がったらその成果を特許出願する」のではなく、「事業利益の増大のために、自社の技術開発の成果のみならず、自社の技術に類似する他社が実施する可能性のある技術に関しても特許出願し、特許網を構築する」意思を持った特許戦略が必要なのです。 3.特許戦略は誰が考えるのか? 知財部が特許戦略を考えるのは、当然のことでしょう。 しかし、発明者が特許戦略を考えることがもっと大切です。競合技術、代替技術について一番知っているに違いないからです。 ただ、発明者は「井の中の蛙」状態になっていることがありますので、若干専門が異なっている人、過去にその分野の技術開発を経験した人などが考え議論する場をつくることも有効です。 さらに、事業を推進する中核のマーケティングや営業の人間が、競合他社の参入阻止という一点で、競合他社がどう考え、どう動いてくるかを予想し、議論に参加すると、さらに幅が広がった特許戦略が構築できるようになります。 事業部門、R&D部門、知財部門が共同して、「事業利益の増大のために、自社の技術開発の成果のみならず、自社の技術に類似する他社が実施する可能性のある技術に関しても特許出願し、特許網を構築する」という、事業部門、R&D部門、知財部門の三位一体の特許戦略をつくることが、特許を利益に結びつけるために必須であると考えています。 4.「強い特許」にしよう 意図して戦略的に特許出願することはもはや当然のことですが、「強い特許」になるように出願されているかどうか、発明者自身が確かめていますか?知財部まかせになっていませんか? 「強い特許」とは、教科書的には、本質的で必須な機能が含まれており、容易に回避できない基本構成があり、侵害の発見が容易であること、特許発明の技術的範囲ができるだけ広いことが第1の条件で、他社からの特許無効の攻撃に強く無効にならないことが第2の条件です。 特許発明の技術的範囲ができるだけ広いこと、新規性・進歩性欠如の主張をされても無効とならないという、相反する課題を解決することによって初めて「強い特許」が実現します。 「強い特許」にするためには、出願時明細書の比重が8割以上を占めます。最近、気になったいくつかの注意点を記しました。 ①発明の本質を捉えた必要十分な上位概念化を行うことがのぞましいが、明細書中の不用意な記載が無効主張を容易とする可能性がある。(「当該発明は,○○の技術分野にも適用可能である」と書きたいが、その場合、引用される公知文献が○○の技術分野まで広がる。) ②特許発明の技術的範囲に関して複数の解釈が可能である場合や、測定法の記載が不十分な場合は、特許権者に不利に扱われることが多い。 ③構成について、その効果の記載が不十分な場合、あとから実験報告書で主張しても認められにくい。 ④技術用語が社内だけで通用する技術用語になっていることに後から気づいても間に合わない。標準技術用語による統一が望ましい。 昨日のTさんの訴訟勝利の件です。

一審について、記事を見つけました。 2019年6月14日付けの中国知的所有権ニュースです。 http://www.bjipwqzx.com/zscq/_23/_390/_117302/182571/index.html 事件の判決後、上海知的財産裁判所の関係者は、原告は日本、オーストラリアは被告である外国企業であり、上海知的財産裁判所に訴訟を提起した。国際 的な知的財産紛争を解決するための最良の選択になります、と話している。 外国企業2社が訴訟のために中国に出向いた理由の1つは、侵害品の原産地が「Made In China」であることが示されているため。 中国の玩具分野における知的財産紛争が徐々に増加する理由は、主に次の理由によるものです。まず、中国の玩具市場は規模が大きく、競争がますます激しくなっています。知識財産権訴訟は、玩具会社の競争の主な手段になりつつあります。次に、玩具施術者の知的財産権保護に対する意識が徐々に高まりました。第三に、中国の知的財産保護システムの継続的な改善により、ことに自信を持っています。 これまで中国の玩具分野における知的財産訴訟のほとんどは、外国企業が国内企業を訴えたことでしたが、現在は原告、被告が外国企業であるという現象が徐々に増えており、今回の場合、原告は日本企業、被告はオーストラリア企業でした。外国企業が訴訟のために中国に来る主な理由は中国市場での競争であり、中国のおもちゃ市場の規模は絶えず拡大しており、おもちゃ企業の主なターゲット市場になっています。 外国企業が権利を守るために中国で訴訟するようになったのは、中国の知的財産保護システムが改善され特許権者の権利を保護できるようになってきたこと、市場の大きさによるようです。 もうひとつ紹介記事がありました。ご参考まで。 https://jp.fairskylaw.com/news/2019-06-28/ 昔一緒に仕事した仲間が活躍しているのを見たり聞いたりするのは嬉しいですね。

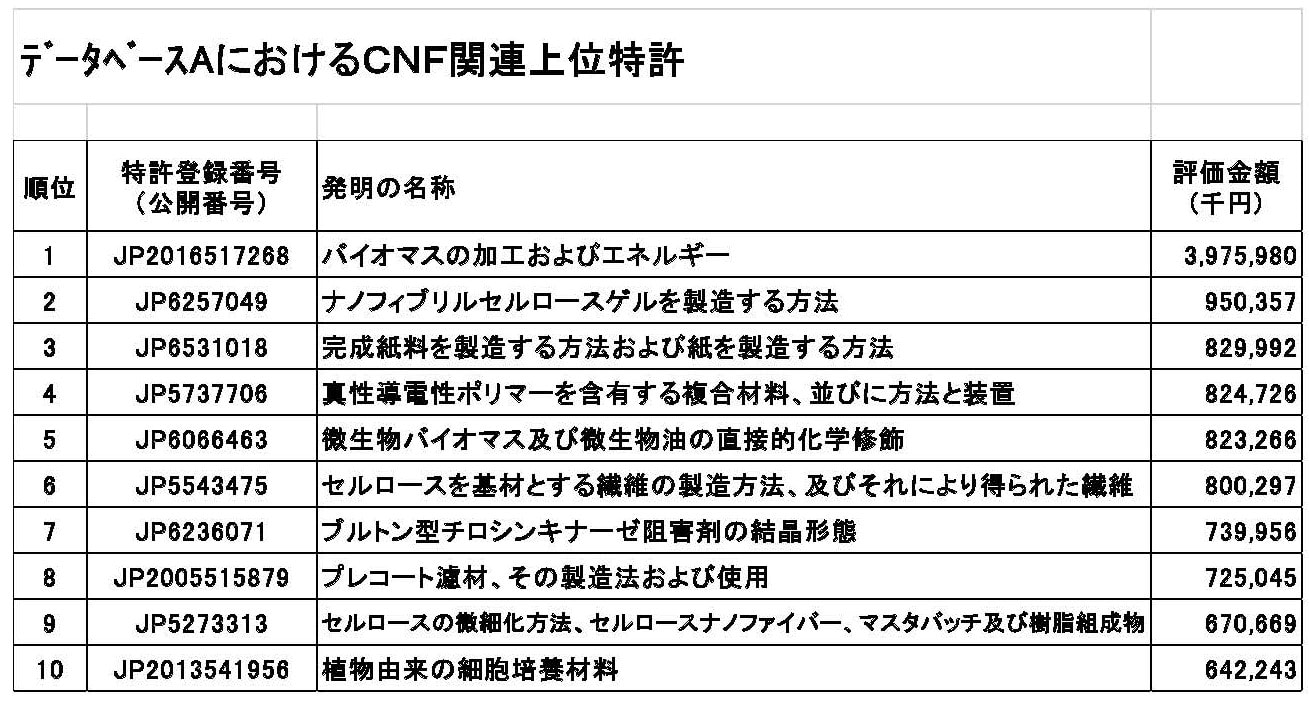

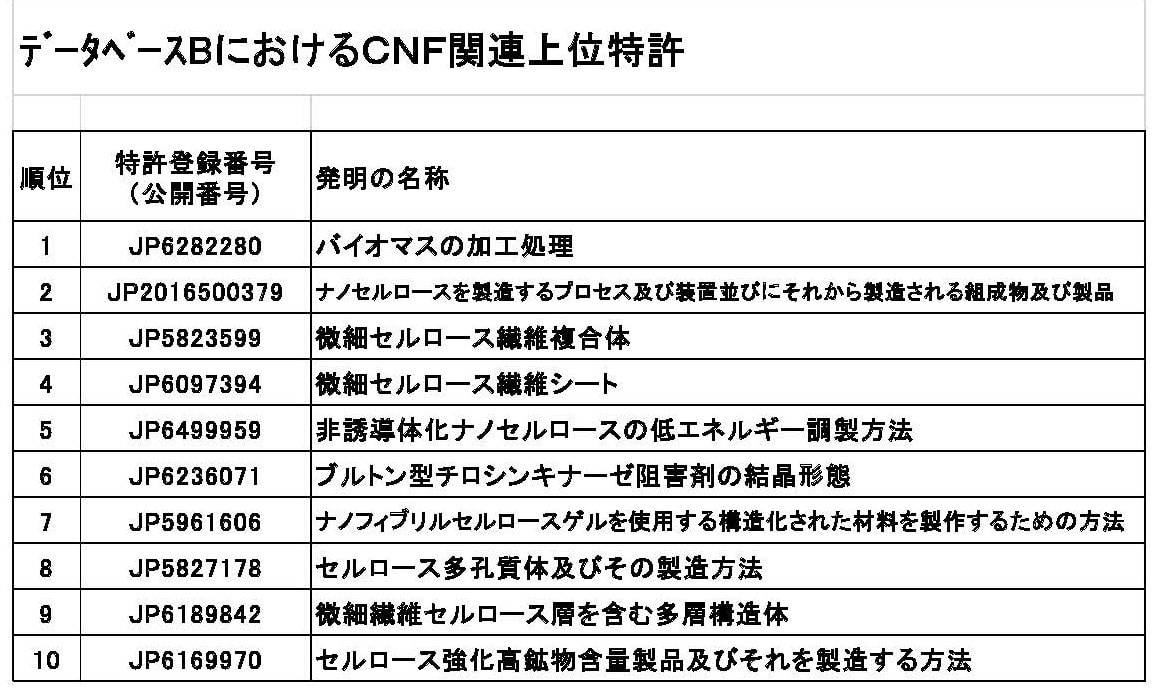

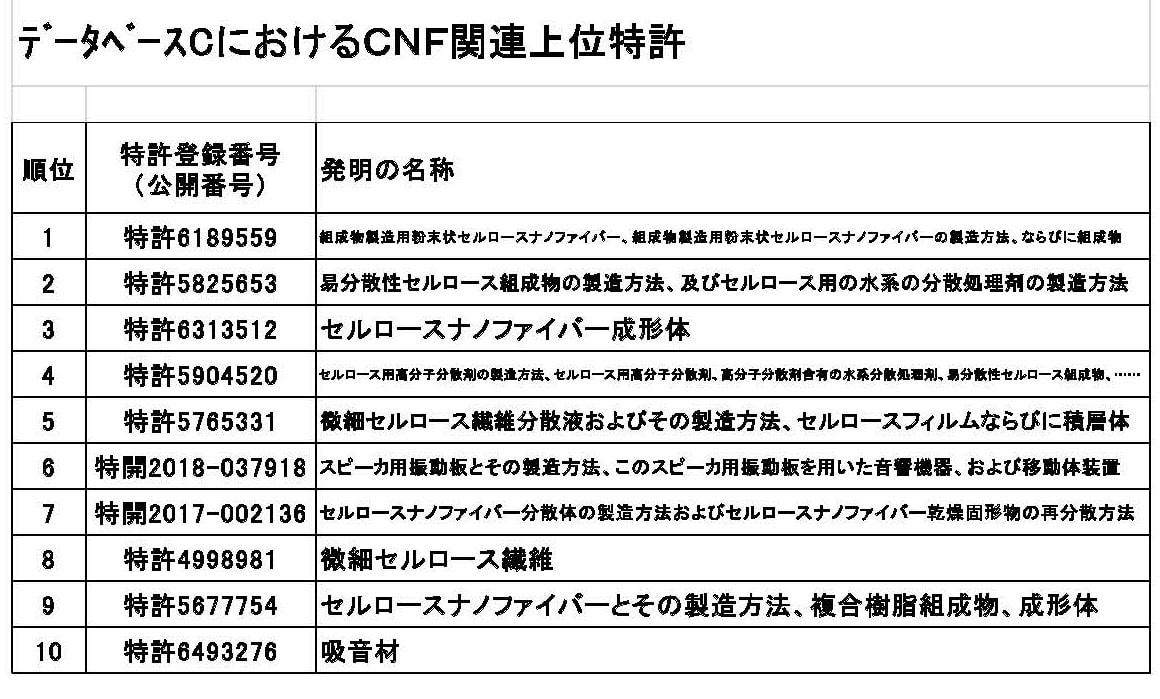

Tさんは、大王製紙の知的財産活動を立ち上げた一人ですが、ロシアや中国における模倣品対策等で大きな成果を挙げました。 ロシア https://www.jetro.go.jp/publications/sensor/53bcdbe9d32e8.html http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/65/4_473.html 中国 https://www.daio-paper.co.jp/wp-content/uploads/n251216.pdf https://www.daio-paper.co.jp/wp-content/uploads/n260724.pdf 現在は、玩具業界で活躍しており、最近、中国で特許権、商標権、著作権侵害訴訟計4件に勝訴したとのことです。特に、特許権侵害訴訟では、第二審(最終審)の最高人民法院での勝訴確定判決なので、非常に価値が高いと言えるでしょう。 当該訴訟は、Tさんが勤めているE社が販売している商品に類似した商品をM社(オーストラリアの大手玩具メーカーで世界85か国以上にグローバル展開)が中国で製造し中国だけでなく世界中で販売していたため、2016年4月にE社がM社他を特許権侵害(製造販売輸出等)で中国上海知識産権法院に提訴した裁判です。 模倣されたオリジナル商品は、下記のHPリンクをご参照ください。 https://www.aquabeadsart.com/ja-jp/ 2016年4月 E社が提訴(中国上海知識産権法院) 2019年4月 E社第1審勝訴(M社が中国最高人民法院に上訴) (注;2019年1月より特許権侵害訴訟の第二審(最終審)は最高人民法院となった。) 2020年5月 E社第2審(最終審)勝訴確定判決受領(中国最高人民法院の判決文日付は2019年12月31日) なお、最高人民法院が下した判決の骨子は下記のとおり。 1. M社等は、E社が保有する名称「溶着性ビーズ玩具」の特許権 (中国特許:ZL201210134638.5)に対する侵害を停止すること 2. M社は、E社の経済的損失及び権利侵害行為差止の合理的支出として、計8 0万人民元をE社に対して賠償すること Tさんによれば、「第1審(上海知識産権法院)は裁判官2名、人民陪審員1名の合議体でしたが、人民陪審員は大学教授で当該関連技術の専門家で、積極的に疑問点を問いただすなど、また証拠品が特許権請求の範囲に属しているかについて職権による司法鑑定試験の実施など、中国の特許訴訟も進歩したなあと思いました。」とのこと。 第1審勝訴(2019年4月)したときの中国で勝訴の告知文 https://cdn2.aquabeadsart.com/cn/img/top/notice_cn_2019.pdf 勝訴確定判決受領も、同様の勝訴の告知をしているとのことです。 原告も被告も海外企業ということで、中国における知的財産権の重要性が垣間見られた訴訟のひとつでしょう。今後、詳細に検討させてもらいたいなあ、と思っています。 いずれにせよ、昔一緒に仕事した仲間が、新天地で大きな成果を挙げ活躍しているのを見たり聞いたりするのは嬉しいものですね。  特許の価値について聞かれることが多くなってきました。IPランドスケープの影響でしょうか。 特許価値の定量的評価法のなかのある評価法によると、1件1件の特許の価値がつけられており、評価額がゼロ円というものも存在していますが1件の評価額が数十億円というものもあります。その1件1件の価値を合計すると会社の特許の価値評価額が出てきます。 特許価値の定量的評価方法については、コスト・アプローチ法、マーケット・アプローチ法、インカム・アプローチ法という3つの評価法が一般的ですが、上記の価値評価は、マーケット・アプローチ法によるもので、当該資産が現に取引されている類似事例を参照し、そこで設定された取引価格をベースに評価する方法で、特許ライセンスなどにおける実施料率の設定やオークション等での取引価格などをベースにしているということです。 この価値評価結果について、特許実務に携わっている担当者で話をすると、この特許にそんなに価値があるかな、この特許はもっと価値が高いはずだ、と細かい話になってしまいます。 実際の取引価格は、不動産などの取引と同様、需要と供給の関係で、需要があればもっと高い金額で取引され、需要がなければ低い金額で取引されるということですが、M&Aの世界や公的機関等の評価では、このような特許価値評価が当然のごとくなされているので、全く無視することはできませんね。 領域を絞ってみてみましょう。 セルロースナノファイバーは、環境負荷が低く、持続可能性があって、低コスト、軽量で強度が高い、熱変形が小さい、表面積が大きい、透明度が高い、チキソ性がある、ガスバリア(気体の遮断)性を持つ素材であるため、自動車分野、家電製品分野、建設資材分野などに実用化が検討されており、その市場規模は、経済産業省が「2030年に国内だけで1兆円市場に成長する」と試算しています。 上記の価値評価法による評価によると、日本に出願されているセルロースナノファイバー関連特許の価値評価額は、258億円となっていて、上位にランクされている特許の価値が金額で表されています。 セルロースナノファイバー関連市場は、まだ市場が形成途上にあるため、他の分野に比べ低い評価になっていると思われます。今後、この評価が大きく伸びることを期待したいですね。 なお、他の評価手法により上位にランクされているものを比較すると、上位にランクされている特許が異なっていることがわかります。 それぞれの評価法で評価軸が異なっているため、当然の結果と言えるでしょう。

特許出願を増やしていくと必ず突き当たるのが特許の質の問題とか特許の価値とかの問題です。 特許の質は、特許査定率、あるいは、総合特許登録率(出願した特許が最終的に特許登録される割合)で表すことが多いでしょう。 特許の価値は、第三者の特許に対するアクション、特許庁のアクション、自社のアクションという公表されているデータをベースに、あるいは類似の特許の取引価格などを参照して、数値化して表す様々な手法が取られています。 出願時には、発明者や発明部署の判断が重みを持っています。できるだけ客観性を持たせようと、様々な角度からの指標で、関係者に評価を求めますが、所詮、主観的な評価にすぎないとも言えます。出願が公開された後、審査請求し審査がある程度進むと、ある程度客観的な評価ができるようになってきます。 研究開発部門、事業部門、知財部門等による内部的な評価で、特許の質や価値を判断しているのが多くの会社の取っているやり方ですが、客観的な評価として外部の評価機能が充実してきていますので、内部評価と外部評価を組み合わせて、総合的に判断するやり方が増えているようです。 出願時に特許の質とか価値を客観的に判断する手法があれば良いなあと思い、「出願時の明細書を打ち込むと権利化可能性がわかる」という話に飛びついたことがありました。もう10年くらい前の話です。先行技術調査結果と明細書を使うのかと思いきや、明細書だけで良いというのです。天下のI社知財部が言っているのだから、と半信半疑で検討しました。結果は、「出願時の明細書からコンピュータが権利化可能性を判断した結果と特許査定率に高い相関がみられた」のでした。 「特許の質への取組みとその客観的指標の活用の可能性に関する一考察」知財管理, 61巻 9号 1325頁(2011年) (抄録 ; 近年、特許の活用・流通が盛んになるにつれて、それを支える前提としての「特許の質」に注目が集まり、アカデミア、企業、弁理士等の専門家によって、「特許の質」についての客観的指標に関する研究や報告がなされている。このような背景を踏まえ、本論説では、ユーザにとって効果的な特許の質の客観的指標の活用について検討を行った。) http://www.jipa.or.jp/kaiin/kikansi/honbun/2011_09_1325.pdf 10年くらい前の話ですから、あのI社の研究はその後どうなっているのか気になります。 東京では、新規感染者が増加しており、第二波がひたひたと迫ってきている感じです。

そんななか、最近はやりのオンライン飲み会に参加しました。 懐かしい面々と、コロナ禍での近況の話、皆さんのネット環境が充実してきている話、コロナ禍でも果敢に海外出張で今まさに太平洋上を米国に向かっているSさんと繋がらないか登場したはずの飛行機を探すアプリの話、会場の船も探せるアプリがあるという話などなど、盛り上がりました。 そういえば、このメンバーと知り合ったのは、と走馬灯のように色々な記憶がよみがえってきました。このメンバーと知り合ったのは産学連携の研究会でした。もう10年以上前のことです。その中でも、想い出深いのは、当時特許庁から文部科学省へ出向していたIさんのご尽力により実現した12大学・機関と15企業の知財関係者による「「柔軟且つ合理的な共同研究契約交渉を進めるための参考事例集の整備に関する調査研究会」(以下 事例集研究会)でした。 過去の共同研究契約交渉事例を収集し、参考になる事例を整理、分類し、種々のケースを踏まえた契約書の参考事例集を作成することにしたもので、作業は、機密保持には十分注意しつつ、広く交渉の実務担当者の参考になるように、出来るだけ現場の交渉状況が伝わるような交渉事例を集めるとともに、将来に向けた提案を出し合い、それに対する意見交換を実施し、報告書にまとめました。産学官の関係者がこのように、きれい事だけではなく、抱えている問題を出し合い、率直に意見を述べ、それをそのまま報告書として公開するのは、少なくとも産学官連携の分野ではおそらく初めての試みだったと思います。 今、見ても参考になる事例が満載という感じですので、ぜひご一読を。 「柔軟且つ合理的な共同研究契約交渉を進めるための参考事例集の整備に関する調査研究報告書」 http://kenkyo.office.uec.ac.jp/senryaku/file/report201005.pdf 7月2日のコロナウイルス新規感染者数は、東京都で107人、全国で195人とのこと。はやく落ち着いてほしい。産官学連携の深化が救いになったと評価される日が来るようにと祈っています。 |

著者萬秀憲 アーカイブ

September 2025

カテゴリー |

|

Copyright © よろず知財戦略コンサルティング All Rights Reserved.

|

サイトはWeeblyにより提供され、お名前.comにより管理されています

RSS Feed

RSS Feed