|

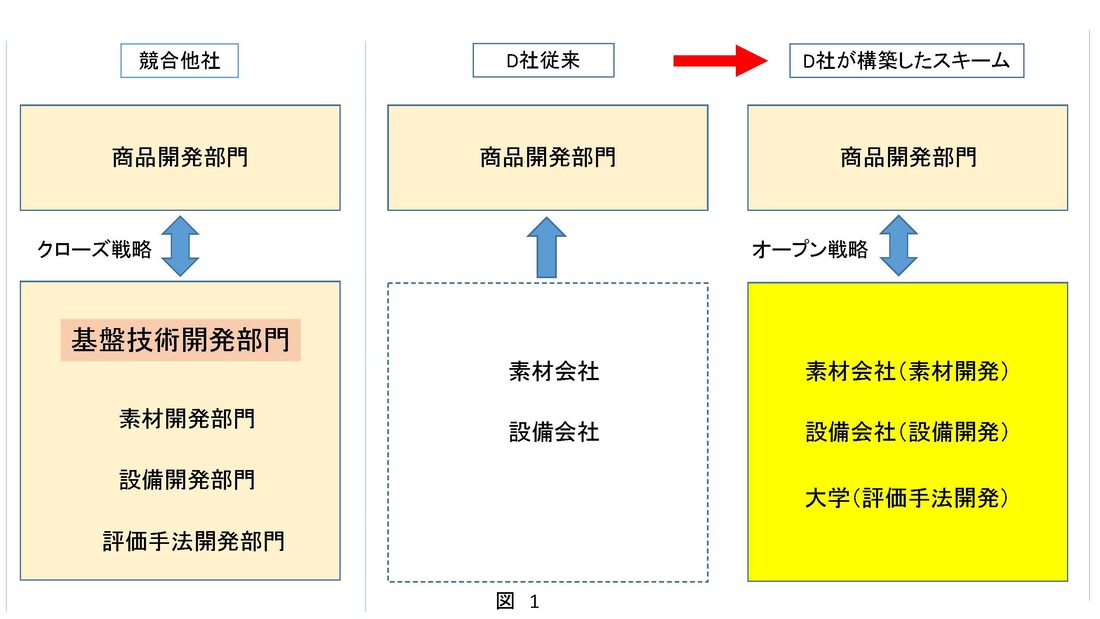

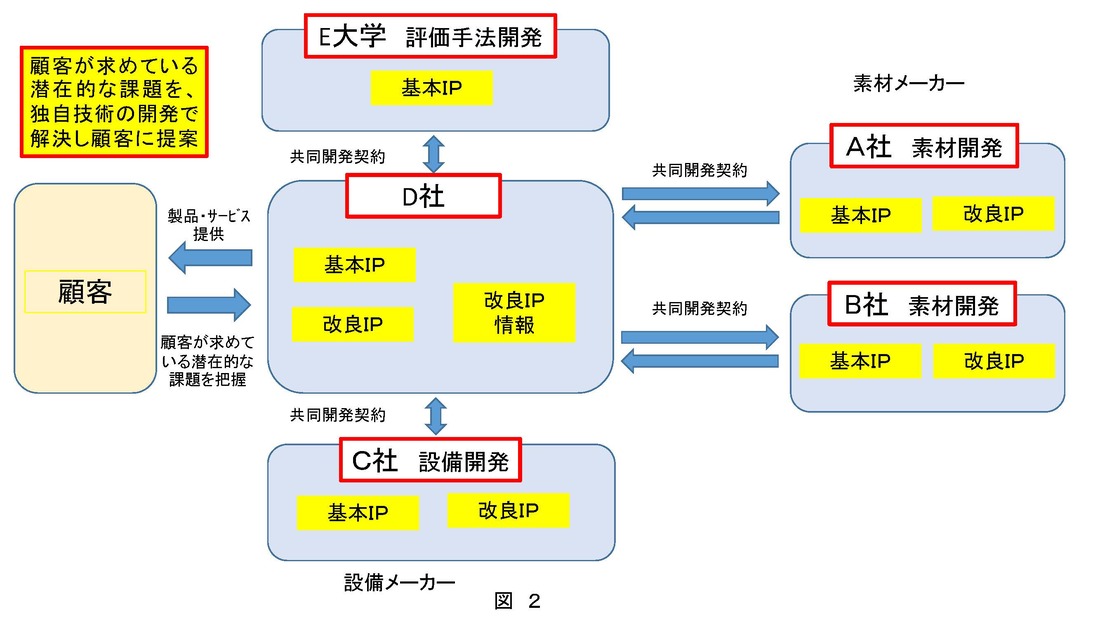

約20年前の話です。 転職してD社で商品開発を担当したのですが、前の会社と商品開発のやり方が全く違っているのに戸惑いました。こういうやり方に変えた方が良いのではないかと自分の考えを説明すると、「当社ではそういうやり方はなじまない。」とか、「正論だね、よそではそうかもしれないけれど当社では通用しないよ。」という感じで相手にされませんでした。 担当していたカテゴリーでは、一時は十数社が参入していたのが、激しい技術開発競争を繰り広げた結果、次々と撤退していました。この分野でダントツ1位のX社、日本のトイレタリー業界の雄Y社、マーケティング・技術開発で世界に冠たるZ社、その他2社の5社しか残っていませんでした。D社も収益が厳しく、開発部員はコストダウンによる収益改善に時間をとられ、本来の開発業務に手が回らない状態でした。このままでは、新技術を商品に取り入れることができずに商品は周回遅れの商品となり、どんどんブランド力も落ちていき、値引きしないと売れない、収益悪化という悪循環、将来が見えない状態でした。 どうしたら良いのか、商品開発スキームを見直しました。 当時、上記の競合3社は商品開発部門に加え基盤技術開発部門を持っていましたが、D社は商品開発部門だけで基盤技術開発部門を持っていませんでした(図1左、図1中央)。 激しい技術開発競争を勝ち抜いた競合3社の力の源泉に基盤技術開発部門関与があったのは明らかでした。それに加え、シェアの大きな3社には、素材開発メーカーや設備開発メーカーなどが開発した技術を積極的に売り込んでいましたが、シェアの小さいD社への売り込みは少なく、上位3社で採用されなかったときに声がかかるという状態でした。 この状態を打破すべく構築したのが、図1右のスキームです。競合の基盤技術開発部門の機能を、素材メーカー、設備メーカー、大学に担ってもらおうと考えたのです。 素材メーカー、設備メーカーには、販売数量が少ないので大手3社がなかなか採用しにくいテストプラントでの開発品や挑戦的なアイデア等を積極的に実用化します、と共同開発を持ち掛けました。大学には、産学連携の意義を説き消費者が求めている性能の評価法の共同開発などを行いました。 図2のように、D社は顧客が求めている潜在的な課題を把握し、それを実現するための技術開発を社外の素材メーカーA社やB社、設備メーカーC社、E大学等と共同で行い、技術開発成果を基に商品化して顧客に提案することができました。 結果、D社の商品は、顧客の評価も非常に高く、高付加価値商品として顧客に認知され、売上・収益とも大きく改善されたのでした。

コストダウンに時間を取られ、前向きの商品開発ができずに腐っていた商品開発担当者も、モチベーションが高くなり、生き生きと様々なアイデアを出し、特許出願数は大幅に増加、好循環の始まりでした。 当時は、オープンイノベーションという言葉は知りませんでしたが、今考えると、競合他社がクローズ戦略をとっていた時に、オープン&クローズ戦略をとっていたということのようです。

0 Comments

Leave a Reply. |

著者萬秀憲 アーカイブ

September 2025

カテゴリー |

|

Copyright © よろず知財戦略コンサルティング All Rights Reserved.

|

サイトはWeeblyにより提供され、お名前.comにより管理されています

RSS Feed

RSS Feed