|

香川県の金刀比羅宮は、「こんぴらさん」の愛称で古来より日本全国から信仰を集める海の神様ですが、そこに、世界最大級の実物奉納「金色の大型船プロペラ」(スクリュー)がありました。自動車 (5,000台) 運搬専用大型船のプロペラで、真鍮製、直径6メートル、重さは19・2トンもあるということです。

0 Comments

整理していたら、懐かしい写真が出てきました。

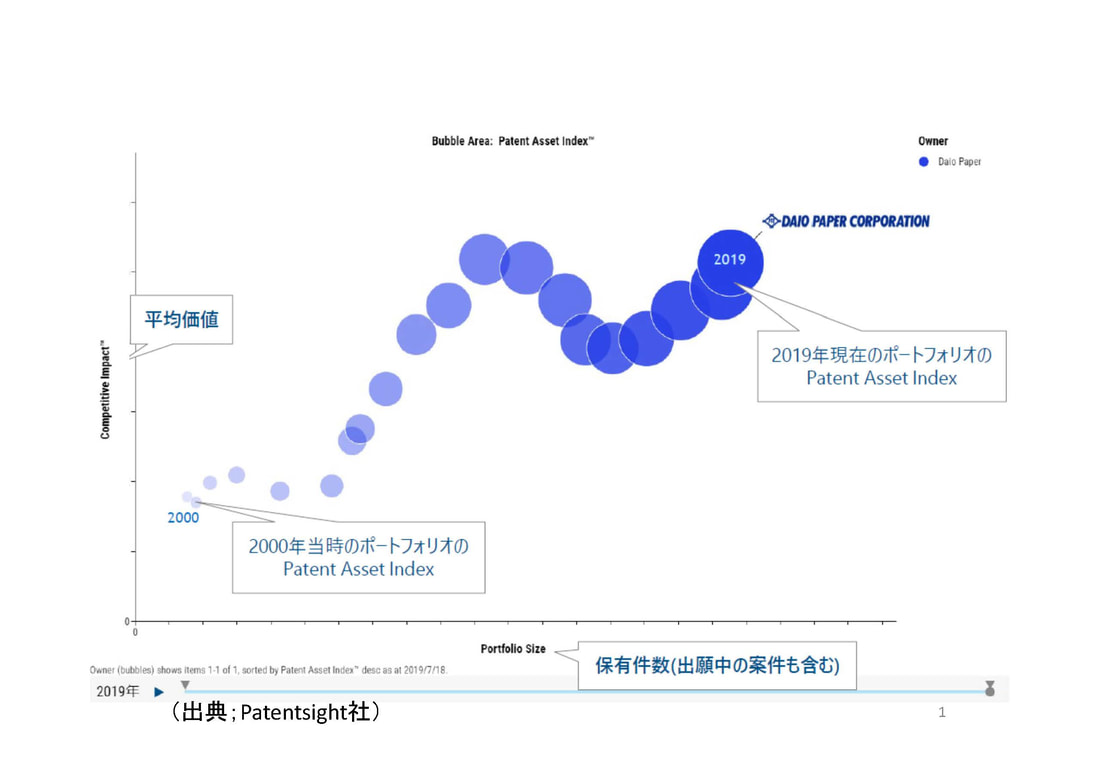

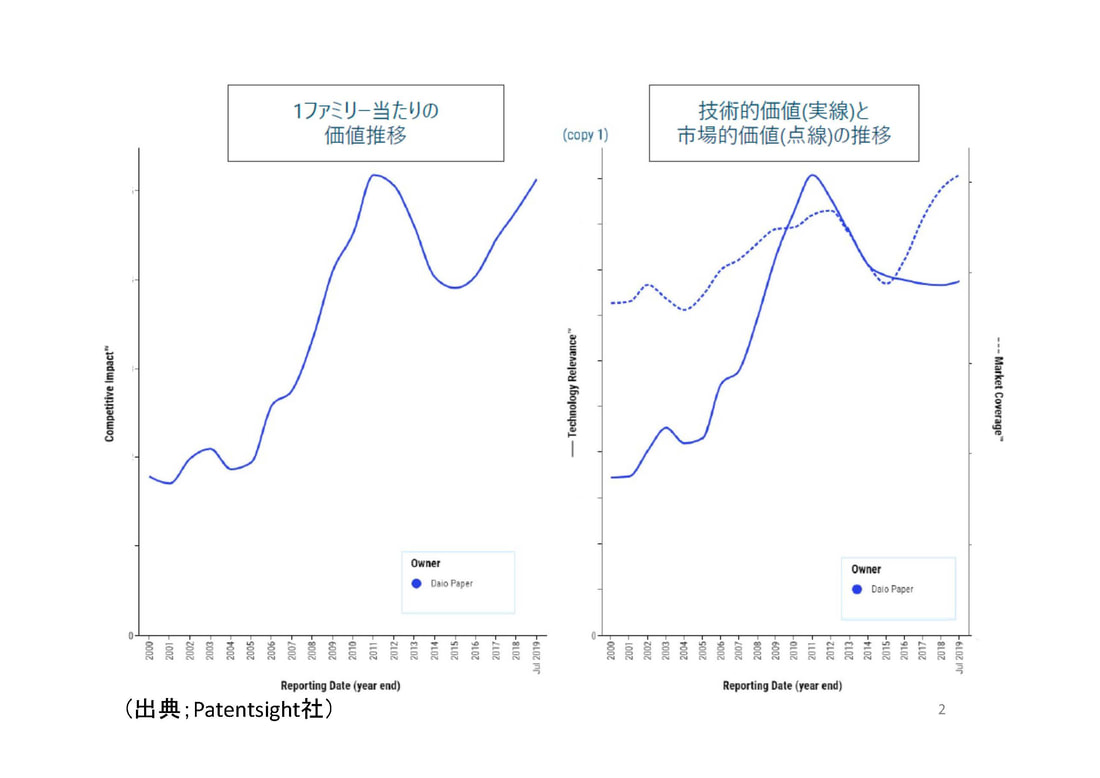

入浴剤「バブ」を米国で発売しようとテストマーケットしていた時期の写真です。米国での販売名は「Actibath」でした。 調査は主としてミネソタ州で行いました。互角力の問題で聞き取りにくいグループインタビューで不労したこと、家庭訪問でのヒアリングで入浴習慣がないと思っていたアメリカ人でもドイツ系の人は結構バスタブに浸かっていることなどがわかったことなど、思い出してきました。 テストマーケットは、ミネソタ州とメイン州で行いました。今となっては、懐かしい想い出です。 昨日、野崎さんが書かれた「⽇経のIPランドスケープ記事について考えてみたー特許の量と質の議論ー」に同感です、ということを書きましたが、IPランドスケープについての話だけか、特許の量と質の議論についてもか、というご質問をいただきました。確かにあいまいでした。 野崎さんのまとめによれば、ポイントは下記の3点でした。 ①IPランドスケープという⾔葉に気を付けよう(IPランドスケープ=分析法というのは聞いたことない) ②特許の質を何で測っているのか確認しよう ③異なる業界・業種の企業を比較する際は注意しよう 昨日、私が触れたのは、①だけでしたから、①について「同感」というつもりでした。 では、②③はどうかですが、あらためて「同感です。」 日経記事は、素人にわかりやすくを心掛けているせいもあるとは思いますが、どうも議論が荒っぽすぎるような気がしています。 しかし、「パテントサイト」という分析ツールを⽤いて、ある会社の時系列での特許価値評価を行うということは、非常に有用です。 日経の記事でも、パナソニックとソニーの推移を⾒れば、2000年の⾃社と2020年の⾃社を⽐較すると、それぞれパナソニックが2倍、ソニーは5倍ほどのCI(1ファミリー当たりの平均特許価値)向上が確認できます。 下図は私がかかわってきたD社の例です。D社の2000年と2019年を⽐較すると、PAI(ポートフォリオ全体の価値)は数十倍、PS(特許の数)が十数倍、CI(1ファミリー当たりの平均価値)は約3倍になっており、この20年間で特許の量と質を高めてきたことがわかります。会社がある信じられない事件で危機に瀕し特許出願・権利化について必要最小限に縮小したことも見事に表されており、結構精度が高いのかもしれません。 さらに分析することができます。下の左側の図は、先に見たCI(1ファミリー当たりの平均価値)値の推移を年毎に表したもの(先の図と同じ)ですが、下の右の図は、CI(1ファミリー当たりの平均価値)値を、その構成要素である、技術的価値(実線)と市場的価値(点線)に分解したものです。

2011年をピークにCI(1ファミリー当たりの平均価値)値が2015年まで下がったのは、技術的価値(実線)と市場的価値(点線)の両方が同様の動きですが、2015年を底にCI(1ファミリー当たりの平均価値)値が上昇しているのは、市場的価値(点線)が上がっているからであり、技術的価値(実線)は横ばいです。 ここにD社の特許出願・権利化の課題を見出すことができます。さらに、分野別に解析することにより、どの技術分野に課題があるのかを解析します。そして、競合との比較を加えることにより、競争状況を把握し、研究開発戦略、知財戦略の見直し等に生かすことになります。実は、現場の担当者は肌感覚としてはこの状況をとらえているのですが、多くの場合うまく説明できていません。現場では問題がとらえられているのに、戦略に生かされていないというもったいない状況があるときに、客観性のある、説得力の高い説明が可能になるでしょう。 「IPランドスケープ」については、日本国内においては様々な定義が存在し混乱を招いていますが、主に「知財情報を経営戦略・事業戦略策定へ活用」や「知財を重視した経営」の意味合いで用いられることが多くなっているようです。

従来から特許業界で使われてきたパテントマップが過去のデータを扱うのに対し、自社、競合他社、市場の研究開発、経営戦略等の動向及び個別特許等の技術情報を含み、自社の市場ポジションについて現状の俯瞰し将来の展望等を示すもので、経営と知財を結びつけるのが「IPランドスケープ」と言えるでしょう。 こうしたなかで、日本経済新聞電子版(2020/5/3 2:00)に掲載された「知財、量に頼る日本企業 質は海外に見劣り-分析法「IPランドスケープ」で鮮明に」という記事が気になりました。分析法「IPランドスケープ」とされていて、「IPランドスケープ」が分析法と位置付けられているかのように見えることです。 「IPランドスケープ」を進めるうえで良く使われている情報分析ツールとしては、この日経の記事でも紹介されている「パテントサイト」(PatentSight)やVALUENEXのDocRader/TechRader、パテントリザルトのBizcruncherなどがありますが、この見出しをみただけだと、「IPランドスケープ」がこれらと同類の分析ツールに誤解されてしまわないか心配です。 知財情報コンサルタントとして有名な野崎さんが”誤った認識”として、強烈に批判されています。 野崎篤志、⽇経のIPランドスケープ記事について考えてみたー特許の量と質の議論ー https://note.com/anozaki/n/ndf9dff7da80c 同感です。 「IPランドスケープ」は、大企業の話であり、スタートアップ・ベンチャーとか中小企業には関係ない世界の話だよね、という声が聞こえてきます。しかし、実は、スタートアップ・ベンチャー・中小企業にこそ、「IPランドスケープ」が必要であり、生かせる場が多いのです。

「IPランドスケープ」の活用法としては、下記のことがあげられています。 ①会社の将来ビジョンの策定 ②M&Aや事業提携(オープン・イノベーション)の成功 ③新規ビジネスの市場・情勢分析 ④事業構造の大転換 ⑤知財を生かした資金調達 コア技術をどう獲得し、どう持続的に発展させるか?オープン領域の技術をどう獲得し、どう持続的に発展させるか?という視点から見ると、①~⑤に挙げられている「IPランドスケープ」の活用法は、大企業より、スタートアップ・ベンチャー・中小企業にとってより重要なことがわかります。 しかし、対処できるスキルや経験をもった人がいないため、みすみすチャンスを逃したり、失敗してしまっていることが多いのが現状です。 何から取り組むべきか まず、知的財産部が、事業の失敗を防ぐことを目的に、自社の製品やサービスが他社特許に抵触しないかどうかを調べることを主眼にしていた活動から、自社の戦略や事業を成功に導くことを目的とした知財重視の経営戦略、いわゆるIPランドスケープをめざすように変わることが必要です。また、自社のコア技術を創造する、乃至は強固にする方策を示し、オープン&クローズ戦略を推進することも重要です。 しかし、いきなり立派な分析結果をそろえて経営陣にプレゼンしてもうまくいくことは稀です。自社の抱える経営課題との関係が希薄なことが多いためです。どこの会社でも通用するような一般論にとどまるのではなく、経営陣が考えている自社の抱える経営課題とのかかわりで分析し、方向性を示すことが必要です。 多くの場合、経営陣と知財部の距離が遠いために、知財部が経営陣の考えている自社の抱える経営課題をうまく捉えていない、逆に言うと、経営陣が知財の力に自社課題の解決を期待していない、ことが問題と考えられます。 知財部は、経営陣と距離を近づけることを考えるべきです。知財軽視の経営がいかに問題を引き起こしているかを具体的に経営陣に示し、知財重視の経営に変わることでいかに問題を解決でき、これまでにない新たな発展の道を歩むことが可能になる、ことを実感してもらうことが大切でしょう。 早期権利化によるベネフィットを求め、早期審査請求が増加しており、それに伴い公開前登録も増加しています。

早期審査請求による早期権利化することにより他社牽制効果があり模倣対策に力を発揮することは大きなベネフィットです。 しかし、それだけでなく、

こうしたことから、早期審査請求件数が増え、2019年には約2.3万件となり、2019年の審査請求数約23.5万件の10%弱を占めるまでになっています。 (特許行政年次報告書2020年版より) https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2020/index.html また、それに伴い、出願から1年半後に発行される公開公報が発行される前に登録されるケースが増えています。発行年毎における公開前登録の割合をみると、2002から2006年頃は1%に満たなかったのが、直近では約6%となっているとのことです。 特許庁の努力により審査待ち期間が大幅に短縮され、早期審査制度が充実したことにより、「特許出願すると1年半後に公開され、その後登録されるから、公開公報で他者権利をチェックして邪魔になりそうな出願には情報提供」という、これまでの常識が通用しない時代に突入しているのかもしれません。 毎年特許庁が公表する特許行政年次報告書では、特許登録件数上位200社の出願・審査関連情報が公表され、特許登録件数が指標とされています。そして、特許登録率を重視する流れもあります。

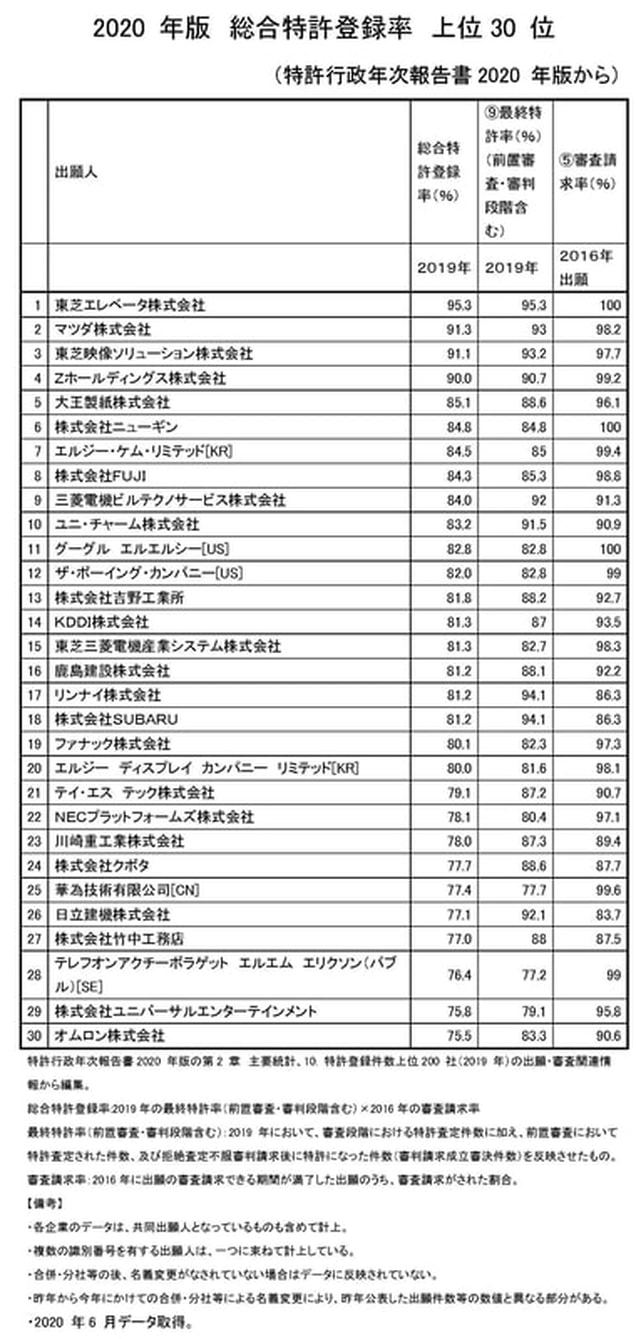

特許出願した発明が最終的にどの程度特許になっているかが重要だという考え方もあります。総合特許登録率(=審査請求率×特許登録率)という考え方です。 総合特許登録率を正確に出すのは大変であるため、特許行政年次報告書に公表されている最新年の審査請求率×最新年の特許登録率という簡易法で、特許行政年次報告書2020年版の特許登録件数上位200社の総合特許登録率を算出して、高い順に並べてみました。高いほど出願した発明が登録されていることになります。特許出願に関して、費用対効果が優れているということになるでしょう。 1位が東芝エレベータkアブ式会社、2位がマツダ株式会社、3位が東芝映像ソリューション株式会社でした。 毎年特許庁が公表する特許行政年次報告書では、特許登録件数上位200社の出願・審査関連情報が公表されています。特許行政年次報告書から、発明通信社は、特許登録率に着目し、特許登録率上位30 位をまとめ公表しています。2019 年版までが出ています。

2019 年における特許登録率上位30位、発明KAWARA版 第22号 2019年11月6日 https://www.hatsumei.co.jp/column/index.php?a=column_pdf_output&id=333 2018 年における特許登録率上位30位、発明KAWARA版 第20号 2018年11月7日 https://www.hatsumei.co.jp/column/index.php?a=column_pdf_output&id=292 2020年7月14日に、2020年版の特許行政年次報告書が公表されましたので、同じやり方で2020 年における特許登録率上位30位をまとめてみました。 特許登録率の上位をみると、1位が井関農機株式会社 97.8%(昨年2位96.4%)、2位が東芝エレベータ株式会社 95.3%(昨年5位94.3%)、3位が リンナイ株式会社 94.1%(昨年は特許登録件数上位200社外のためデータなし)でした。ちなみに、昨年1位(96.8%)だったユニ・チャーム株式会社は今年14位(91.5%)、昨年3位(94.7%)だった京セラドキュメントソリューションズ株式会社は今年15位(91.5%)でした。 札幌市内最大のイベントである「さっぽろ雪まつり」は、1950年に始まり、メイン会場の大通公園に大雪像が立ち並ぶことなどから人気が高く、例年国内外から200万人以上もの人が訪れているそうですが、「さっぽろ雪まつり実行委員会」は、2021年のさっぽろ雪まつりについて、規模を縮小しての開催を決定し、大雪像の建設は中止することを発表しました。残念です。

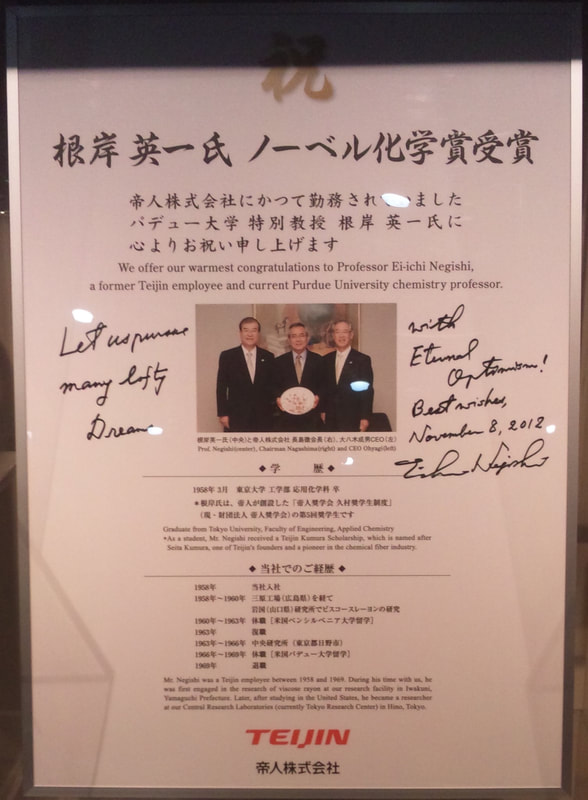

四国の温泉というと、やはり道後温泉(どうごおんせん)です。日本三古湯の一つといわれ、夏目漱石の小説『坊つちやん』にも描かれています。 四国に行くときは、高松空港を利用することが多かったのですが、松山空港も結構利用しました。知的財産協会の行事で何度か道後温泉に泊まりましたが、通常の出張時に道後温泉まで足を延ばすのはほとんどありませんでした。 松山空港の近くには、松山空港に分断される形で帝人の松山事業所があります。知的財産協会の何かの行事で訪問させていただいたときに、2010年のノーベル化学賞を受賞した根岸英一氏が東大工学部卒業後の1958年から69年まで帝人に在籍していたということで、受賞を祝うパネルが飾られていました。さすが帝人ですね。

コロナウイルス新規感染者が増加していることから、対面式で9月15日に予定されていたセミナー「知財戦略を遂⾏するために押さえておきたい3スキル〜①戦略策定②組織づくり③特許棚卸」がオンラインセミナーに変更されました。Zoomセミナーで、好きな場所で受講でき、見逃し・復習用として、配信動画の録画を視聴できるとのことです。

URL:https://www.tech-d.jp/seminar/show/4937 従来からの対面式のセミナーでは受講生の反応を見ながら話す中身を少しずつ変えて受講生の興味のある話を付け加えるなどしていました。オンラインセミナーでは受講生の反応がわかりにくくやりにくいので対面式でと思っていましたが、流れには逆らえないようです。 そんな講師側の事情とは別に、地方在住の方にとっては、従来は、旅費を使い移動にも時間をとられていた東京でのセミナーが、旅費がかからず移動時間も取られずに会社や自宅で受けられる良い環境が出来たという見方もあるようで、コロナ禍が収束してもオンラインセミナーが定着する可能性があるそうです。 「大学-企業間、民間企業間、ベンチャーとの共同研究開発の進め方と契約実務」と題した、Live配信セミナーが昨日(2020年7月30日(木) 10:30~16:30)無事終了しました。

Zoomにより双方向の質疑もでき、受講者の画像も見える設定でしたが、皆さん画像オフ、音声オフが標準で、反応がまったく見えないセミナーでした。講義時間が5時間に及ぶ長丁場で、受講した方々も大変だったでしょうが、産学連携の新しい動き、スタートアップと大企業の共同開発に関する構成取引委員会、経済産業省、特許庁の動きなど、最新の情報も取り入れて、わかりやすく話したつもりです。受講者の顔が見えないので、講師のひとり相撲になっていなかったか気になるところではあります。 質問は、特許料率に関するもの、交渉前契約案提示からどう最終契約書に仕上がるのか色んな例を知りたいというもの、契約のチェックポイントを知りたいというもの、外国企業との間の契約書の問題、トラブル事例とその解決策に関するものなどでした。皆さん実務で、なかなか教科書的な話では解決できないトラブル、悩みを抱えていることは、これまでのセミナーとかわらない感じでした。 特許調査では、教科書的な教育・研修を受けても、いざ自分でやってみると、いろいろ悩んでしまい、これで良いのか?と不安になることが多いようです。

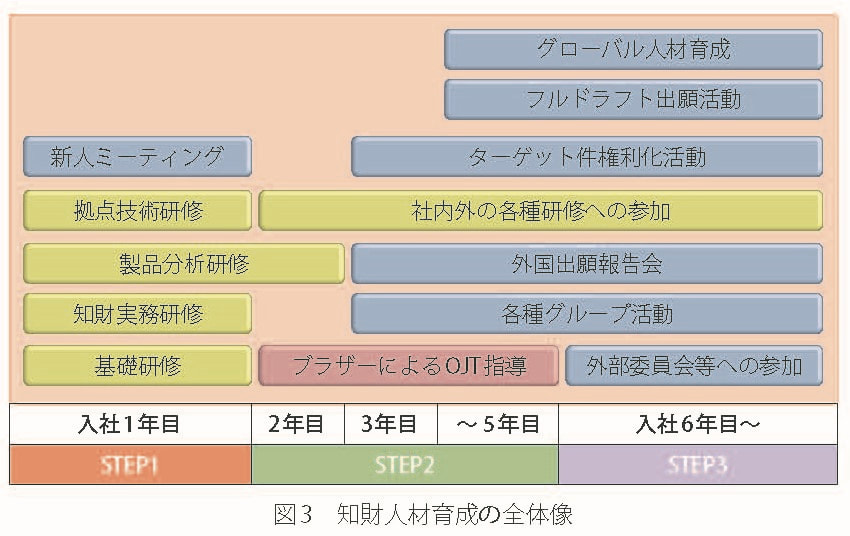

外部のプロの特許調査報告書を見ても、立派な検索式が書かれており、途中のプロセスが見えないので、参考になりにくいですね。 他の人の検索プロセスを見ることができたら、と思っている方にぴったりの動画(無料)があります。 いずれも特許調査のプロである、イーパテントの野崎篤志さんとスマートワークスの酒井美里さんが、今年6月7日(日)22時に行った特許検索アーケードバトルです。 その場で検索テーマが与えられ、プロ二人がそれぞれ、どう検索していくのか、克明に 描かれています。ちょっと長いですが、もともと特許調査はそんなに簡単にできるものではありませんので、じっくり見てください。 (特許検索アーケードバトルの動画は、イーパテントのYoutubeチャンネルhttps://youtu.be/aey01aXx450から見ることができます。) 調査の基本を再度勉強したいという方には、YouTubeで毎週木曜日18時30分~20時に配信されている、知財実務オンラインのなかで、スマートワークスの酒井美里さんが登壇した「ここで差が付く!意外と知らない調査の基本」(6月18日)がおすすめです。とても参考になります。 https://www.youtube.com/watch?v=mb_9luiL-3k アーカイブから視聴可能 ゲスト:スマートワークス(株) 代表取締役 酒井美里先生(プロフィール) 企業知財部から特許調査の委託を受ける専門会社で、出願前調査、侵害前調査、無効資料調査など様々な調査を実施。 セミナー内容 第1部 企業担当者が陥りやすい調査の悩み ① 初心者:検索式がgoogleっぽいんですが・・ ② 中級者:「検索項目、どうしよう?」問題 ③ 「雑」な検索から、抜け出そう! ④ 「適合率・再現率」高ゾーンにたどり着くための最短の道 第2部 公報をどうしたら大量に読める!? ① 工程管理の考えを応用する ② 読みやすい順を探る ③ 標準作業時間を知る 知財担当を対象とした研修・教育というと、特許の出願・権利化が中心となる場合が多くなります。 知財人材の育成では、日本では、キヤノンがよく知られています。 「特技懇」誌に、「キヤノンにおける知財人材育成」が掲載されていましたが、非常に参考になります。「5年で一人前の権利化担当者に育て上げる」ようです。 権利化担当者の人材育成に関しては、「発明発掘から権利活用までの様々な現場で、事業戦略・特許戦略に沿って的確に判断し、自律的に行動できる人材を育成する」ことを目的としており、現場(OJT)で徹底的に実務能力を磨くこと、ベテラン社員を活用することを柱としているようです。

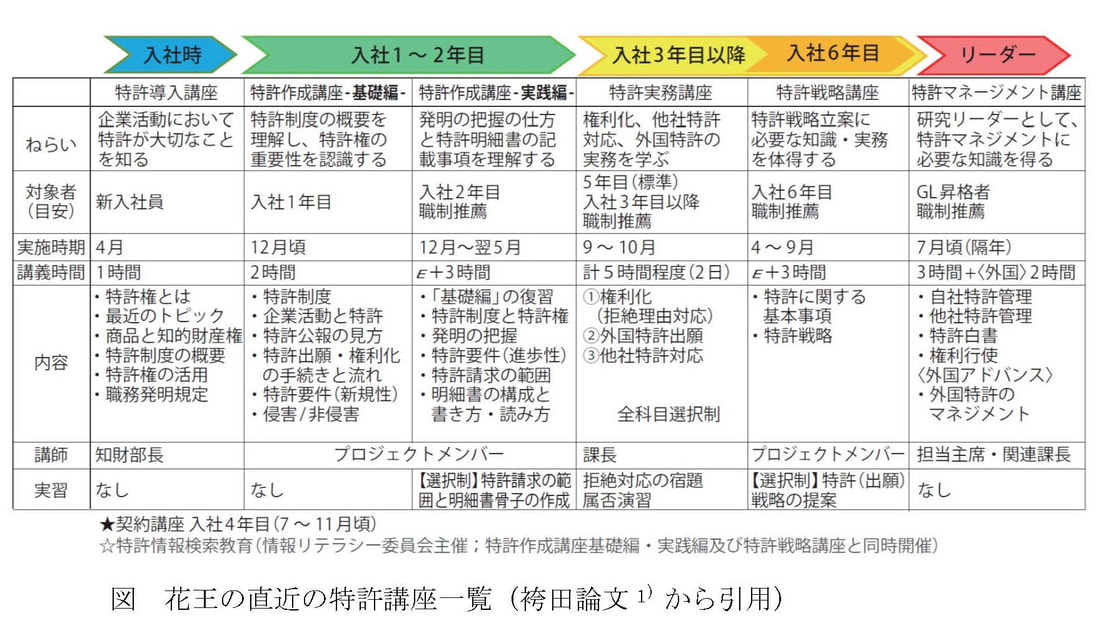

被育成者に「自ら成長する意欲」を持たせることに重点を置いた、充実した研修メニューです。 「知財スキルの評価」「モチベーションの維持・向上」が課題として挙げられていますが、同感です。 木下達也、キヤノンにおける知財人材育成より、tokugikon,.no.268,P17- ,2013.1.28 http://www.tokugikon.jp/gikonshi/268/268tokusyu2-1.pdf 技術系新入社員に対する知的財産に関する教育・研修は非常に大切です。 社内で行う自前の教育・研修システムと社外の教育・研修システムを併用しているところが多いですが、社内教育システムが整っている代表例が花王株式会社の特許講座です。「特技懇」という雑誌に、昨年末、花王の特許講座が詳細に紹介されていましたので、そこから引用します。 下図は、ほぼ20年前の特許講座一覧で、ほぼ私が受講した、あるいはお手伝いした当時と同じです。入社時に企業における特許の大切さを教える「特許導入講座」、明細書作成の実習を含む「特許作成講座」、特許戦略立案の実習を含む「特許戦略講座」、マネージャー向けの「GL特許研修」の4部で構成されていました。 記憶に残っているのは、特許戦略講座のパテントマップ作製実習です。3-4人で1テーマを決め、自社出願戦略を研究開発戦略とリンクさせて提案するもので、その後非常に役立ちました。 直近の特許講座一覧が下図です。 「特許作成講座」が、座学のみの基礎編と、明細書作成の実習を含む実践編とに分離され、「特許戦略講座」が「特許実務講座」と「特許戦略講座」とに分離されたようです。

また、「GL特許研修」が、特許マネージメントに必要な教育を充実させた「特許マネージメント講座」になり、オープン・クローズ戦略への方針変更にともない、社外との協働業務の増加を背景に、契約に関する独立講座として「契約講座」が新設されています。 こうした日々の地道な取り組みが、しっかりした特許などの知的財産を生み出す基盤となっているものと、いまさらながら感心しています。 1)袴田 美香子、“研究・事業戦略と共創する”花王の知財教育 tokugikon, no.295,P22- ,2019.11.26. http://www.tokugikon.jp/gikonshi/295/295tokusyu3.pdf 訴訟リスクは特許だけではありません。

不正競争防止法に基づき製品の販売差止等を求める仮処分命令を申立てられたことがあります。結果的には、原告が当該仮処分申立を取り下げ、本件仮処分事件は終了しましたが、約6カ月にわたり対応にあたり多忙でした。 その年の4月5日付で、K社から通知書が届きました。通知に関して、複数の弁護士・弁理士から見解を得て、問題のないことを確認したうえで、4月13日付で見解を詳細に申し述べるとともに、K社の主張が理解できないので説明を求める旨の回答書を送付しました。 これに対しK社は回答に何らのアクションもなく、いきなり、「書面のやり取りを通じては、実現されるに至らないものと判断し、販売の差止等を求める仮処分を申立てた」旨のニュースリリースを、ゴールデンウイーク中の5月1日に行いました。 https://www.kao.com/jp/corporate/news/business-finance/2017/20170501-003/ https://www.daio-paper.co.jp/wp-content/uploads/n290502.pdf 実は、K社からの通知の数日前に、取引関係のあったある法律事務所から、「今度ある会社から依頼があり貴社に対する案件の代理を引き受けることになった。代理することになった部門とは完全に遮断しているので、これまでと同様にお願いします。」旨の連絡がありました。どこからどんな内容でということは当然話せないことで聞きませんでしたが、一体どこから、どんな内容なんだろうか、想定されるようなものがないか、特許、意匠、商標などについて再チェックしていたところでした。 通知を受け取り、不正競争防止法であることに驚き、商品を取り寄せ、比較検討を急ぎました。同時に、商品発売前に不正競争法についても他社製品との比較で問題がないかチェックすることがルールになっていましたので、当該商品発売前のチェックに問題がなかったか、その経緯について書類をひっくり返して再チェックしました。また、外部の複数の専門家(弁護士、弁理士)にも意見を求めました。 通知に対する回答期日が「一週間以内に」という非常に短いものでしたので、(通常は、1カ月、短くて二週間です。)上記の対応がいかに大変だったか、わかっていただけると思います。 「一週間以内に」ということから、K社が相当に危機感を持っていることが推測されました。なんとか一週間で見解をまとめ回答書を送付しました。次のアクションがないなあと思っていたところへ、ゴールデンウイーク中の5月1日に、いきなりの「販売の差止等を求める仮処分を申立てた」旨のニュースリリースでした。 K社の危機感を象徴するような対応でした。 日経新聞が取り上げましたので、社外の知人からの問い合わせ等もあり、両社に関係ない方々が、インターネット上で取り上げたりしていました。現在も読めるのが下記です。 https://yamadatatsuya.com/archives/4341 https://paolabrador.com/custom569.html 企業間の争いの場合、通常は書簡あるいは面談で両社の見解の食い違いを埋め話し合いで解決しようとするものですが、今回の対応は、一度通知書がありそれに回答しただけでその後のコミュニケーションが全くなく、いきなり訴訟、しかも仮処分命令を申立てる、めずらしいケースでした。 K社の仮処分申立ては理解し難いものでしたが、仮処分命令申立書が当社に届くのに一週間以上かかったため、社内説明に苦労した記憶があります。弁護士・弁理士からの「これは無理筋」という見解も伝えましたが、社長や経営幹部からは、「K社が訴訟するのは勝算があるからだろう。本当に大丈夫なのか?」と問われ続けました。 K社の申立て理由は、D社商品の包装(商品パッケージの配色やデザイン)がK社商品と類似しているとのものでしたが、毎月東京地方裁判所での審理が進められた結果、11月2日、K社は当該仮処分申立を取り下げ、本件仮処分事件は終了しました。 https://www.daio-paper.co.jp/wp-content/uploads/n291127.pdf 知財に強い(と評価されている)会社から、強い姿勢で対応されると、それだけで委縮してしまうことも多いと思います。しかし、原理原則に則り、粛々と対応することの大切さを学びました。 島根県安来市の郊外に、2003年から17年連続で庭園ランキング日本一に選ばれている美術館があります。足立美術館です。 5万坪の日本庭園は、米国の日本庭園専門誌「ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング」による庭園ランキングで、17年連続日本一に選ばれています。このランキングは、「いま現在鑑賞できる日本庭園としていかに優れているか」を基準に調査・選考されており、特に足立美術館は、広大な庭園の細部にまで維持管理がゆきとどいている点が高く評価されているそうです。 美術館には、横山大観をはじめとする近代日本画を中心に総数約1500点が所蔵されています。 米子市内にある鳥取大学医学部との共同研究で米子には何回も行きましたので、ちょっと足を延ばしました。 米子市内にある鳥取大学医学部へ行くには、米子鬼太郎空港経由になります。

特許侵害訴訟など知財関連訴訟を国内外で何度か経験しました。

被告になるときも、原告になるときも、訴訟に臨むのですから勝算があってのことです。 通常、五分五分ならば訴訟はしませんし、6~7割勝てると思っても訴訟をすることはまずありませんし、8~9割勝てると思っていても、訴訟になることは避けようとします。(これが日本企業(日本人?)の悪いところだと指摘されますが) 訴訟、特に知的財産関連の訴訟では、双方に腕利きの弁護士、弁理士がつきますので、訴訟では想定外のことが起きることが多いものです。特に、原告として勝ちきれなかった訴訟の場合、色々と悔いの残ることがあります。 そのひとつが、下記に取り上げられた判決です。 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/67/11_1735.html 内堀保治、判例と実務シリーズ(No. 475)測定方法に基づく構成要件充足性の判断─ティシュペーパー事件─、知財管理、67巻(2017年) 11号 1735頁 本稿は特許請求の範囲に規定された静摩擦係数に係る数値範囲の属否に関して、その測定方法の当否が争われた知財高判平成27年(ネ)第10016号事件判決を検討するものである。本件判決では、複数考えられる測定方法のすべてにおいて数値範囲に入らなければ構成要件を充足することにはならないという規範が採用され、控訴人の請求が棄却された。しかし、同様の規範が採用されたマルチトール含蜜結晶事件判決と比較すると、特許権者にとって厳しい規範が採用されており、測定方法の分析的な評価だけでなく、当業者にとって妥当な測定方法は何かという総合的な評価も必要ではなかったかと思われる。なお、本稿では数値限定発明を検討する際に実務者が留意すべき点についても検討する。 https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3011 数値限定発明の充足論,明確性要件(複数の測定条件が存在する場合,その他の類型について)弁護士 高石 秀樹 「ティシュペーパー」事件は,明細書中にJIS 規格が明示されていたにもかかわらず,JIS 規格に規定がない7 個の測定条件について,従来より知られたいずれの方法によって測定しても充足する必要があるとして非充足とされており,厳しい判決であるという評釈がある(10)。他方,公知公用の無効理由を立証し難いパラメータ特許発明であり,パラメータも出願当時の規格を微修正したものに過ぎなかったことから,侵害訴訟において特許権者勝訴と判決することは躊躇される事案であったかもしれない。 http://www.unius-pa.com/case/patent/cancel-patent/4146/ ユニアス国際特許事務所 判例研究 [概要] 静摩擦係数の測定方法に関し、JIS規格に準じた方法で測定する旨が明細書に明記されている場合において、特許請求の範囲、明細書及びJIS規格のいずれにも記載されていない事項については、異なる測定方法が複数あり得る場合には、いずれの方法を採用した場合であってもその数値範囲内といえなければ、静摩擦係数の構成要件を充足するとはいえない、とされた事例。 [コメント] JIS規格番号で測定方法が一義的に定まるわけではないことを本事例は私たちに認識させる。本事例では、JIS規格番号の記載が明細書にあったものの、そのJIS規格からは明らかではない条件をどう扱うかが争われた。 測定方法が一義的に定まらない場合には特許権者に不利になることも本事例は私たちに認識させる。本事例では、「技術常識を参酌し、異なる測定方法が複数あり得る場合には、いずれの方法を採用した場合であっても構成要件yの数値範囲内にあるときでなければ、構成要件yを充足するとはいえない」と裁判所は説示した。つまり、裁判所は、JIS規格から明らかではない条件を特許権者に不利に扱うこととした。 測定方法が一義的に定まらない場合に特許権者を不利に扱う理由として、第三者に不測の利益を負担させることはできないことと、特許権者が測定条件を明らかにしなかったこととを裁判所は挙げており、特許権者に不利に扱うことは納得できる。 http://www.nakapat.gr.jp/wp-content/uploads/2019/07/11%E6%96%87%E6%9B%B8.pdf プレゼン資料 - 中村合同特許法律事務所 知的財産活動について10年以上前に書いた紹介記事です。あれからあまり進化していないかもしれません。

当社の知的財産活動は、知財サイクル(出願・権利化・権利行使)のすべてで競合他社の水準を上回る強い体制・運用を確立し、中長期の視点で競合他社に対する比較優位を確保することを目指しています。 以下、当社知的財産活動の特徴を紹介します。 知的財産の発掘・出願から権利化まで 当社の知的財産活動は、商品開発・技術開発による成果を残さず発明として特許もしくは意匠として出願し保護することを基本とし、開発担当者は新しく実施した事項を全て申告するようにし、外部の弁理士を毎月現場でのアイデア会議に参加させ、知財部員とともに発明を発掘するようにしたことが特徴です。 出願・権利化の実務は、開発部員、知財部員、弁理士(特許事務所)の共同作業であり、外部特許事務所の力をいかに活用するかがポイントですが、弁理士(特許事務所)と目標を共有できたことで、特許出願の量の拡大と質の向上を同時に図ることができました。 特許出願の啓蒙、早期権利化を進め、出願明細書の質の向上・中間処理のレベルアップを図った結果、平成10年度には、特許出願件数31件、特許登録件数8件、特許登録率30%以下という状態でしたが、平成20年度には、特許出願件数312件、特許登録件数166件、特許登録率64%となりました。(ちなみに、特許庁の特許行政年次報告書2020 年版によれば、最新の数字は、特許出願件数318件、特許登録件数189件、特許登録率89%) 他社からの警告・侵害訴訟への対応 平成10年~15年に、10社から31件の警告を受け、3社から6件の訴訟を提起され、争いました。 これらの係争から、弁護士・弁理士と知財部と技術者の連携・相互理解が非常に重要であることを組織として学ぶことができ、当社の知的財産活動の基本スタイルとなっています。 また、先使用権を確保することの重要性を認識し、新たに開発された技術・商品は、現物を仕様書や決裁書類等とともに、公証人による認証を受け保管し、先使用権を確保できるようにし、他社からの権利行使に備えています。 権利の活用 特許出願・登録の数の拡大に伴い、権利の活用が大きなテーマとなりました。 これまで警告を受ける一方の会社が警告しても、他社が素直に応じるわけがありませんので、いきおい、侵害訴訟で原告となる機会が多くなりました。 弁護士・弁理士と知財部と技術者の連携により、当社の主張を裁判で明確に主張することができ、裁判上の和解、判決などで、成果を得ることができました。最近では、平成20年4月、知財高裁で当社の権利行使が認められました。(平成18年~20年の知財訴訟で、認容金額が1億円を超えた判決は、本訴訟のみとのこと。) その後、やっと、話し合いによる競合他社との解決が成り立つようになってきました。 基幹特許をライセンスすることはできませんが、ライセンス可能と判断した権利は、特許流通データベース(独立行政法人工業所有権情報・研修館、財団法人日本特許情報機構)に登録しています。 社内知的財産教育 当社の知財教育は、社内教育、知的財産協会、発明協会の研修への参加を中心に行っています。 知的財産管理技能検定(知財検定)へ取組み、技術系社員は入社後3年以内に3級の資格を取得することとしました。また、2級を取得した社員は、グループ会社の知的財産活動推進の中心メンバーとして活躍しています。 海外における知的財産活動 海外展開が事業上の課題となってきており、知的財産活動も、海外への商標・意匠・特許の出願に力をいれていますが、特に急激に増加し巧妙になっている模倣品対策では、知的財産権を用いた積極的な対応による模倣品の排除により、当社グループのブランド価値の維持・向上に寄与しています。。 能動的な提案型の知財部へ 知財部の業務は、知的財産に関する契約の管理、上市商品の表示や販促資料などの表記チェック、商標・意匠・特許の出願・権利化など、ともすれば次から次へと依頼される仕事をこなすことに没頭してしまいがちです。 知財部は、「商品企画・開発部門、生産部門、営業部門など全社に対して、知的財産に関する情報を発信しアドバイスする」能動的な提案型の知的財産活動を行うことで、競争優位性の確保、顧客価値向上、利益への貢献をはかることを目指しています。 |

著者萬秀憲 アーカイブ

September 2025

カテゴリー |

|

Copyright © よろず知財戦略コンサルティング All Rights Reserved.

|

サイトはWeeblyにより提供され、お名前.comにより管理されています

RSS Feed

RSS Feed