|

2024年10月2日~4日、東京ビッグサイトで開催された「知財情報フェア2024」での株式会社root ipの企業プレゼンテーションで、「究極の効率化に向けた知財DX~基礎からAI活用までご紹介~」がありましたが、10月22日にYouTubeに動画がアップされました。 プレゼン内容は、知財管理システム「root ipクラウド」を核とした知財DXについて説明していて、システムの便利な使い方、インターネット出願ソフトとの連携アプリ、社内システムとのAPI連携、生成AIの業務活用など、一歩進んだ効率化まで具体的な事例を交えて解説しています。 他のブースや企業プレゼンテーションでも知財DXの提案がされており、知財DXがさらに進みそうです。 弊社代表大倉が解説!究極の効率化に向けた知財DX~基礎からAI活用までご紹介~ https://www.youtube.com/watch?v=S-vndrhb4JI IP DX for Ultimate Efficiency At the 'IP Information Fair 2024,' held from October 2 to 4, 2024, at Tokyo Big Sight, Root IP Co., Ltd. gave a corporate presentation titled 'IP DX for Ultimate Efficiency: From Basics to AI Utilization.' A video of the presentation was uploaded to YouTube on October 22. The presentation explained IP DX centered around their IP management system, 'Root IP Cloud,' detailing convenient system usage, a collaborative app with internet filing software, API integration with internal systems, and the use of generative AI in business operations. It provided specific examples showcasing advanced efficiency improvements. Other booths and corporate presentations also proposed IP DX solutions, indicating further advancement in IP DX. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document.

0 Comments

国立情報学研究所 大規模言語モデル研究開発センター(LLMC)主催で2024年9月25日に行われた『LLMシンポジウム2024「大規模言語モデルのあるべき姿とは?」の資料及び動画が公開されています。 日本における官製のLLM(大規模言語モデル)研究開発状況等の一端が見えます。 LLMシンポジウム2024「大規模言語モデルのあるべき姿とは? https://llmc.nii.ac.jp/events/llmsymposium20240925_report/ 『LLMシンポジウム2024「大規模言語モデルのあるべき姿とは?」 ◎日時:2024年9月25日(水)13:00-17:45 ◎会場:一橋大学 一橋講堂(ハイブリッド開催) ◎主催:国立情報学研究所 大規模言語モデル研究開発センター(LLMC) ◎後援:文部科学省 開会挨拶 喜連川 優 情報・システム研究機構 機構長/東京大学 特別教授 来賓挨拶 塩見 みづ枝 文部科学省 研究振興局 局長 「LLMC取組紹介」 黒橋 禎夫 国立情報学研究所 所長/LLMC センター長 基調講演「NICTにおける大規模言語モデルの研究開発」 大竹 清敬 国立研究開発法人情報通信研究機構 ユニバーサルコミュニケーション研究所データ駆動知能システム研究センター(DIRECT) 研究センター長 基調講演「産総研における大規模言語モデルの研究開発」 片桐 恭弘 国立研究開発法人産業技術総合研究所 人工知能研究センター(AIRC) 研究センター長 基調講演「TRIP-AGIS: 理研のAI for Scienceプロジェクト」 泰地 真弘人 国立研究開発法人理化学研究所 最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)事業本部 科学研究基盤モデル開発プログラム(TRIP-AGIS)プログラムディレクター/生命機能科学研究センター 副センター長 LLMC技術講演「日本語に強い大規模言語モデルの開発のためのコーパス構築」 河原 大輔 国立情報学研究所 客員教授/早稲田大学 理工学術院 教授 LLMC技術講演「大規模言語モデルの事前学習」 鈴木 潤 国立情報学研究所 客員教授/東北大学 言語AI研究センター センター長・教授 LLMC技術講演「大規模言語モデルのチューニングと評価」 宮尾 祐介 国立情報学研究所 客員教授/東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 LLMC技術講演「大規模言語モデルにおける安全性の実現と方向性」 関根 聡 国立情報学研究所 特任教授/理化学研究所 革新知能統合研究センター 言語情報アクセス技術チーム チームリーダー LLMC技術講演「マルチモーダル基盤モデル」 岡崎 直観 国立情報学研究所 客員教授/東京工業大学 情報理工学院 教授 パネルディスカッション「大規模言語モデルのあるべき姿とは」 [モデレータ] 相澤 彰子 国立情報学研究所 副所長/LLMC 副センター長 [パネリスト] 黒橋 禎夫 国立情報学研究所 所長/LLMC センター長 大竹 清敬 国立研究開発法人情報通信研究機構 データ駆動知能システム研究センター(DIRECT) 研究センター長 片桐 恭弘 国立研究開発法人産業技術総合研究所 人工知能研究センター(AIRC) 研究センター長 泰地 真弘人 国立研究開発法人理化学研究所 生命機能科学研究センター 副センター長 平本 健二 AIセーフティ・インスティテュート(AISI) 副所長・事務局長 井尻 善久 SB Intuitions株式会社 取締役 兼 CRO 兼 R&D 本部長 岡野原 大輔 株式会社Preferred Networks 代表取締役 最高研究責任者 閉会挨拶 黒橋 禎夫 国立情報学研究所 所長/LLMC センター長 What Should the Ideal Form of Large Language Models Be? Materials and videos from the 'LLM Symposium 2024: What Should the Ideal Form of Large Language Models Be?', held on September 25, 2024, and hosted by the Large Language Model Research and Development Center (LLMC) of the National Institute of Informatics, have been made available. It provides a glimpse into the government-led research and development of large language models (LLMs) in Japan. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. 知財実務情報Lab. 専門家チームの高石 秀樹 弁護士・弁理士(中村合同特許法律事務所)の「「周知の事項1を適用した引用発明に周知の事項2を適用する動機付けがあった」という論理付けで、『容易の容易』の問題とせずに進歩性を否定した事例」(2024.10.15)では、知財高判令和5年(行ケ)第10013号【磁極ハウジングの製作方法】<清水響裁判長>を例に解説がされています。

いわゆる「容易の容易」について、進歩性が否定されないという判例と逆の判例が存在している現状の整理と対応策についてわかりやすく解説されています。 「周知の事項1を適用した引用発明に周知の事項2を適用する動機付けがあった」という論理付けで、『容易の容易』の問題とせずに進歩性を否定した事例 2024.10.15 https://chizai-jj-lab.com/2024/10/15/20240925/ 令和5年12月26日判決言渡 令和5年(行ケ)第10013号 審決取消請求事件 判 決 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/628/092628_hanrei.pdf 【特許★】「周知の事項1を適用した引用発明に周知の事項2を適用する動機付けがあった」という論理付けで、『容易の容易』の問題とせずに進歩性を否定した事例 2024年10月09日 https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/%E3%80%90%E7%89%B9%E8%A8%B1%E2%98%85%E3%80%91%E3%80%8C%E5%91%A8%E7%9F%A5%E3%81%AE%E4%BA%8B%E9%A0%85%EF%BC%91%E3%82%92%E9%81%A9%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E5%BC%95%E7%94%A8%E7%99%BA%E6%98%8E%E3%81%AB/ 令和5年(行ケ)第10013号 拒絶審決の取消請求事件(vs 特許庁) 進歩性:「容易の容易」の分水嶺~二段階の容易から進歩性を否定した事例 https://ipnosusume.com/r5gk10013/ So-called 'Double Obviousness' In the article 'A Case Where Inventiveness Was Denied Without Raising the Issue of 'Double Obviousness' Based on the Logic of Applying Well-Known Matter 1 to the Cited Invention and Then Applying Well-Known Matter 2' (October 15, 2024), written by Hideki Takaishi, Attorney and Patent Attorney (Nakamura & Partners) from the Intellectual Property Practice Information Lab. Expert Team, the Intellectual Property High Court case Reiwa 5 (Administrative) No. 10013 [Method for Manufacturing Magnetic Pole Housing] <Presiding Judge Hibiki Shimizu> is used as an example for explanation. This article provides a clear explanation of the current situation and response strategies regarding 'double obviousness,' where there are conflicting precedents on whether or not inventiveness is denied. 10月17日に開催された「第7回 我が国の民間企業によるイノベーション投資の促進に関する研究会」では、令和7年4月1日施行予定の「イノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)」について、事務局説明資料が説明され、自由討議が行われたということです。11月にパブリックコメントに付され、年内目途にガイドラインが公表される予定。 第7回 我が国の民間企業によるイノベーション投資の促進に関する研究会 https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/innovation_investment/007.html 事務局説明資料 https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/innovation_investment/pdf/007_03_00.pdf 1.制度の概要 2.制度デザインWGにて議論された主な論点とその対応方針 (1)対象となる知的財産権の範囲 (2)対象となる知的財産権由来の所得 (3)自己創出比率の計算 (4)税制適用プロセス (5)その他個別論点 3.ガイドライン策定に向けた今後の流れ Innovation Hub Tax System (Innovation Box Tax System) At the "7th Meeting on Promoting Innovation Investment by Private Companies in Japan" held on October 17, an explanation was given by the secretariat on the "Innovation Hub Tax System (Innovation Box Tax System)," which is scheduled to come into effect on April 1, 2025. A free discussion followed the explanation. The system is expected to be subject to public comment in November, with guidelines planned to be published by the end of the year. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. PRESIDENT Online「ダメ出しされても「AIのせい」にできる…「お~いお茶」が商品デザイン数百案をAIに任せた「納期短縮」以上の効能 なぜ「社員70人」のデザイン会社と手を組んだのか」(栗木 契 神戸大学大学院経営学研究科教授)は、デザイン分野でのAIイノベーションを、国内パッケージ・デザインへのAI導入のフロントランナー「プラグ」を取り上げて解説しています。

「日本らしいパッケージの画像を選択的に学習させた独自のAIを育てる」という地道な取り組みなど参考になることが多々あります。 ダメ出しされても「AIのせい」にできる…「お~いお茶」が商品デザイン数百案をAIに任せた「納期短縮」以上の効能 なぜ「社員70人」のデザイン会社と手を組んだのか 2024/10/20 https://president.jp/articles/-/86630 AI Innovation in the Design Field PRESIDENT Online's article, titled "Even if it gets rejected, you can blame it on 'AI'… The 'Oi Ocha' brand entrusted hundreds of product design proposals to AI, achieving benefits beyond 'shortened deadlines'—Why did they partner with a design company of only 70 employees?" (written by Professor Kei Kuriki, Graduate School of Business Administration, Kobe University), discusses AI innovation in the design field by focusing on "Plug," a frontrunner in introducing AI into domestic package design. The article highlights numerous valuable insights, such as the steady effort to "cultivate a unique AI by selectively training it on images of Japanese-style packaging." 2024年9月13日、OpenAIは新たなAIモデル「OpenAI o1」(「o1-preview」と「o1-mini」の2種類)を発表しました。o1は従来のGPT-4oモデルと比較して、複雑な推論タスクの処理に特化していて、全米数学オリンピック予選で上位500位相当の成績を収め、プログラミング世界大会で金メダルレベルの実力を示し、物理・生物・化学の分野で人間の博士レベルを超える精度を実現しているということです。(現在はChatGPT 有料ユーザーのみ利用可能)

この”推論に強い”とされる「OpenAI o1」について、AppleのAI研究者はOpenAI o1が実際には“推論”能力は持っていないという論文を発表したため、「OpenAI o1」が本当に人間と同レベルの数学的推論をこなすことができるのか、議論が活発化しているようです。 AIは「思考の連鎖」で数学の問題を解けるようになるのか、GoogleやAppleが検証 2024.10.18 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02801/101600011/ 「o1-preview」は自己評価メカニズムを持つ 計画立案中に自分の行動をチェックして修正 2024/10/18 https://ai-data-base.com/archives/77179 [Submitted on 30 Sep 2024 (v1), last revised 14 Oct 2024 (this version, v4)] On The Planning Abilities of OpenAI's o1 Models: Feasibility, Optimality, and Generalizability https://www.arxiv.org/abs/2409.19924 2024/10/16 [WED] OpenAI「o1」を徹底分析:”推論に強い”とされるo1が従来のモデルとは違う理由は? イエール大などの研究グループが発表 https://ledge.ai/articles/analysis_of_openai_o1 「OpenAI o1の論理的推論は生成AIの概念を覆す」、博報堂DYHDの森執行役員 貴島 逸斗 日経クロステック/日経NETWORK 2024.10.15 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02975/100900001/ Appleの研究が示す、OpenAI「o1」は本当に推論が得意なのか? 2024年10月15日 https://reinforz.co.jp/bizmedia/60811/ オープンAI日本法人社長が明かす、サム・アルトマンCEOからの「指示」と最新モデル「OpenAI o1」の狙い 2024.10.14 https://diamond.jp/articles/-/351533 「現在のLLMに真の推論は困難」──Appleの研究者らが論文発表 2024年10月13日 https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2410/13/news070.html AppleのAI研究者はOpenAI o1が実際には“推論”能力は持っていないと主張している 202410/13 https://xenospectrum.com/apple-ai-researchers-believe-openai-o1-does-not-actually-have-inference-capabilities/#google_vignette GSM-Symbolic: Understanding the Limitations of Mathematical Reasoning in Large Language Models [Submitted on 7 Oct 2024] https://arxiv.org/pdf/2410.05229 Inference Capabilities of OpenAI o1 On September 13, 2024, OpenAI unveiled a new AI model named "OpenAI o1," which comes in two versions: "o1-preview" and "o1-mini." Compared to the existing GPT-4o model, o1 is specifically designed to handle complex reasoning tasks. It reportedly achieved results equivalent to ranking in the top 500 of the U.S. Math Olympiad, demonstrated gold-medal-level capabilities in international programming competitions, and surpassed human PhD-level accuracy in the fields of physics, biology, and chemistry. (Currently, it is available only to paid ChatGPT users.) However, regarding this "reasoning-focused" model, an AI researcher at Apple published a paper arguing that OpenAI o1 does not actually possess genuine "reasoning" capabilities. This has sparked an active debate about whether "OpenAI o1" can truly perform reasoning on par with humans. 「AIはほとんどの状況で人間のCEOを上回るが、解雇されるのも早い…最新の実験で(海外)」という記事は、「AI対人間のCEOの世界では、どちらの方がパフォーマンスが良いだろうか? 最近の実験は、人間が心配する必要は一切ない、ということを示唆している。」というコメントを付与しています。

このケンブリッジ大学の研究者たちによる実験で、AIはOpenAIの大規模言語モデル(LLM)、GPT-4oを用いています。GPT-4oのレベルだと、そういう結果になるのはよくわかります。 AIはほとんどの状況で人間のCEOを上回るが、解雇されるのも早い…最新の実験で(海外) 10/18(金) https://news.yahoo.co.jp/articles/5a2f1a51ab63e6f8775bfe1c9fb9ba9734e9107e AI Can (Mostly) Outperform Human CEOs by Hamza Mudassir, Kamal Munir, Shaz Ansari and Amal Zahra September 26, 2024 https://hbr.org/2024/09/ai-can-mostly-outperform-human-ceos New research: Human vs AI CEOs 2 October 2024 https://www.jbs.cam.ac.uk/2024/new-research-human-vs-ai-ceos/ Human CEOs and AI CEOs An article titled 'AI outperforms human CEOs in most situations, but also gets fired quickly... according to the latest experiment (overseas)' is accompanied by a comment: 'In the world of AI versus human CEOs, which one performs better? A recent experiment suggests that humans have nothing to worry about.' In this experiment conducted by researchers at the University of Cambridge, the AI used was OpenAI's large language model (LLM), GPT-4o. Given the level of GPT-4o, it's quite understandable that the results turned out this way. 2024年10月16日の日経新聞へのスマートワークス代表取締役 酒井美里氏の寄稿「AIと特許、ドイツ判決の衝撃 自律生成発明に権利付与」によれば、2024年6月、ドイツ連邦裁判所が、AIが生成したとされる特許出願に対して、特許権の付与を認める判決を下し、大きな波紋を呼んでいるようです。

日本においては、「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」(2024 年5月AI 時代の知的財産権検討会)が、『現時点では、AI 自身が、人間の関与を離れ、自律的に創作活動を行っている事実は確認できておらず、依然として自然人による発明創作過程で、その支援のために AI が利用されることが一般的であると考えられる。』としたうえで、『このような場合については、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した者を発明者とするこれまでの考え方に従って自然人の発明者を認定すべきと考えられる。すなわち、AI を利用した発明についても、モデルや学習データの選択、学習済みモデルへのプロンプト入力等において、自然人が関与することが想定されており、そのような関与をした者も含め、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したと認められる者を発明者と認定すべきと考えられる。』としています。 そして、『AIが生成した発明(「自律的」AI生成物)』については、『他方で、今後、AI 技術等のさらなる進展により、AI が自律的に発明の特徴的部分を完成させることが可能となった場合の取扱いについては、技術の進展や国際動向、ユーザーニーズ等を踏まえながら、発明者認定への影響を含め、引き続き必要に応じた検討を特許庁は関係省庁と連携の上で進めることが望ましいと考えられる。』としています。 2024年8月に発表されたSakana AIの「The AI Scientist」(AIサイエンティスト)は、最初の準備以外、一切人間の介入なしで、研究アイデアの発案、実験の設計・実施、結果の収集と分析までを自動で行い、その結果をもとに研究論文を執筆し、さらに、論文執筆を担当するLLMとは別に、査読者役のLLMが生成された原稿を批評し、フィードバックを提供して研究を改善する他、次のサイクルでさらに発展させるべき有望なアイデアの選定も行うということです。 『現時点では、AI 自身が、人間の関与を離れ、自律的に創作活動を行っている事実は確認できておらず、』という認識のままで良いのか疑問です。ドイツで認められた発明が『AIが生成した発明(「自律的」AI生成物)』であるかどうかはよくわからないところはありますが、『AIが生成した発明(「自律的」AI生成物)』がすでに実現しているか、もうすぐそこまで来ていることは間違いないでしょう。 2024年10月16日 AIと特許、ドイツ判決の衝撃 自律生成発明に権利付与 https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC155QH0V11C24A0000000?n_cid=NPMTF000P_20241016_a15 AIは発明者たり得るか?―解釈論及び立法論上の課題― https://www.inpit.go.jp/content/100882567.pdf AI は本当に発明者として指定できるのか? ーBGH の DABUS 判決について ー https://ssmpatent.de/wp-content/uploads/2024/08/Na_DABUS_BGH.pdf Patent Protection for AI Creations – Landmark decision by the German Federal Court of Justice (AI 作品の特許保護 – ドイツ連邦最高裁判所による画期的な判決) https://www.wilmerhale.com/en/insights/blogs/wilmerhale-privacy-and-cybersecurity-law/20240827-patent-protection-for-ai-creations-landmark-decision-by-the-german-federal-court-of-justice FCJ は、AI システムによって生成された発明は、ドイツ法に基づく特許保護の既存の基準を満たしている限り、ドイツで特許を取得できると判決を下しました。 AI 時代の知的財産権検討会中間とりまとめ 2024 年5月 AI 時代の知的財産権検討会 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2024/0528_ai.pdf 「AIサイエンティスト」: AIが自ら研究する時代へ August 13, 2024 https://sakana.ai/ai-scientist-jp/ 2023年12月6日 AIは特許発明者か、1件の出願で大論争 生成AI活用も https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC057H60V01C23A2000000 Handling of AI-generated inventions ("Autonomously" AI-generated works) According to a contribution by Misato Sakai, CEO of Smart Works, published in the Nikkei newspaper on October 16, 2024, titled "AI and Patents: The Shock of the German Ruling – Granting Rights to Autonomous Inventions," the German Federal Court handed down a ruling in June 2024 that recognized the granting of patent rights to an invention claimed to be generated by AI, sparking widespread debate. In Japan, the "Interim Report on Intellectual Property Rights in the Age of AI" (May 2024 by the Study Group on Intellectual Property Rights in the Age of AI) states, "At present, there are no confirmed facts that AI itself, without human involvement, engages in creative activities autonomously. It is still generally considered that AI is utilized to assist the creative process carried out by natural persons." The report further notes, "In such cases, the current approach of recognizing the inventor as the person who made a creative contribution to the completion of the characteristic part of the invention should be followed, and a natural person should be recognized as the inventor. Specifically, even in AI-assisted inventions, it is assumed that natural persons are involved in tasks such as the selection of models and training data, or inputting prompts into trained models, and those who creatively contribute to the completion of the characteristic part of the invention should be recognized as the inventor." Regarding "AI-generated inventions ('autonomously' AI-generated works)," the report also adds, "On the other hand, if future advancements in AI technology enable AI to autonomously complete the characteristic part of an invention, it would be desirable for the Japan Patent Office, in collaboration with relevant ministries, to continue reviewing the impact on inventor recognition, considering technological developments, international trends, and user needs." Sakana AI's "The AI Scientist," announced in August 2024, automatically handles everything from generating research ideas, designing and conducting experiments, collecting and analyzing results, to drafting research papers without any human intervention beyond the initial setup. Moreover, separate from the LLM responsible for writing the paper, an LLM acting as a reviewer critiques the generated manuscript, provides feedback to improve the research, and selects promising ideas for further development in the next cycle. Given these developments, one might question whether the current understanding that "AI itself, without human involvement, has not yet been confirmed to autonomously engage in creative activities" is still valid. While it is unclear whether the invention recognized in Germany qualifies as an "AI-generated invention ('autonomously' AI-generated work)," it is undeniable that the realization of such inventions is already happening or is just around the corner. 2024知財・情報フェア&コンファレンスで行われた出展社 知財の楽校&知財塾のプレゼンのアーカイブ動画「企業知財人材に必要な実務教育のあり方と方法のアップデート」(約41分)が10月13日YouTubeにアップされました。 知財人材向けのオンボーディングに特化したe-Learningサービス『オンボードアイピー』、その考え方等が紹介されています。 「IP/BizDev/R&D人材の垣根を越えた広義の知財人材を目指せる教育」を目指し、「事業と研究開発の視点に立ち知財の知識体系を図解によって再構築した動画教材パッケージ」によって、現状とのギャップを埋める考え方です。図解のうまさは定評があります。 2024知財・情報フェア&コンファレンスの出展社プレゼンのアーカイブ動画 企業知財人材に必要な実務教育のあり方と方法のアップデート https://www.youtube.com/watch?v=zp5mJIX3wpk&t=343s Practical Education Required for Corporate Intellectual Property Personnel An archive video of the presentation "Updating the Approach and Methods of Practical Education Needed for Corporate Intellectual Property Personnel" (approximately 41 minutes) given by exhibitors IP School & IP Academy at the 2024 Intellectual Property & Information Fair and Conference was uploaded to YouTube on October 13. The presentation introduces the e-learning service "Onboard IP," which is specifically designed for onboarding intellectual property personnel. It highlights an educational approach that aims to train "broad-sense intellectual property personnel who can transcend the boundaries between IP, business development, and R&D." The concept is to bridge the gap by using a video learning package that reconstructs the knowledge system of intellectual property from the perspectives of business and research development through diagrams. The quality of the diagrams is highly regarded. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. PwC Japanグループが10月4日付けで公開した「生成AI活用の実態調査について日本と米国での結果を比較したレポート」では、「日本企業は世界各国に先駆けて生成AIの業務活用検討が進んでいましたが、検討中の企業が多く試行錯誤期であるということ、生成AIの活用ユースケースも社内の業務効率化にとどまっている企業が多く、生成AI活用効果が期待を下回ると答える企業も出始めてきたことが分かりました。」「他方、米国では活用検討と同時にガバナンス面に重きを置いており、活用検討においては日本に後れを取っていました。しかし、今回の調査で活用中の企業割合は日本に追いつき、その活用実態を深堀りすると顧客サービスへの活用や生成AI活用効果の新規事業への還元など日本企業の活用とは違った様相が明らかになり、1/3の企業が期待を大きく超えた成果を感じているという実態が見えました。」ということです。

「既存業務のコスト削減に注力する日本と生成AIを成長の原動力と捉える米国」と対比しています。 「本来マネジメント層がリソースを割くべき戦略立案等の降雨化価値業務にシフトするために、生成AIを積極活用することでマネジメントが企業変革やイノベーションに本気で向き合い、中長期的な価値創出を実現すべき」というのがPwC Japanグループの提言です。 生成AIに関する実態調査2024 春 米国との比較 調査概要 調査実施時期:2024年4月3日~4月8日(日本)、2024年5月23日~5月28日(米国) 回答者数:912名(日本)、300名(米国) 調査方法:Web調査 調査対象の条件:日米両国の企業・組織に所属する従業員、売上高500億円以上、課長職以上、AI導入に対して何らかの関与がある人物(意思決定、企画検討など) 生成AI活用でも米国に後れを取る日本、たった1年で生まれた大きな差 2024.10.16 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00138/101401620/ 生成AI活用で米国に「追い抜かれた」日本 初動の早さが失われた理由 2024年10月15日 https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2410/15/news077.html 米国に追い抜かれる日本 生成AIを原動力としたイノベーション先進国としての地位再構築を 生成AIに関する実態調査2024 春 米国との比較 2024-10-04 https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/generative-ai-survey2024-us-comparison.html Japan Overtaken by the U.S. in Generative AI Utilization In the report published on October 4 by PwC Japan Group, comparing the results of a survey on the utilization of generative AI in Japan and the U.S., it was revealed that "Japanese companies were among the first in the world to consider the use of generative AI in their operations. However, many companies are still in the trial-and-error phase, and the use cases for generative AI are mostly limited to internal operational efficiency. Some companies have also begun to report that the effects of generative AI are falling short of expectations." "On the other hand, while the U.S. initially lagged behind Japan in the examination of generative AI usage, they have simultaneously placed a stronger emphasis on governance. Although the U.S. was behind Japan in considering its use, the percentage of companies actively utilizing it has now caught up with Japan. A deeper look into the actual use in the U.S. reveals a different picture compared to Japan, with applications extending to customer service and leveraging generative AI benefits for new business ventures. One-third of U.S. companies reported that the results far exceeded their expectations." The report contrasts "Japan's focus on cost reduction in existing operations with the U.S., where generative AI is viewed as a driver of growth." PwC Japan Group suggests that "management should fully engage with corporate transformation and innovation by actively utilizing generative AI to shift focus to higher-value tasks, such as strategic planning, which should be prioritized by management. This will help create long-term value." Survey on Generative AI in Spring 2024: Comparison with the U.S. Survey Overview Survey Period: April 3-8, 2024 (Japan), May 23-28, 2024 (U.S.) Number of Respondents: 912 (Japan), 300 (U.S.) Survey Method: Online Survey Conditions for Respondents: Employees of companies/organizations in both Japan and the U.S. with sales of 50 billion yen or more, department head level or higher, and those involved in AI implementation (decision-making, planning, etc.). ある会合で、「自社のノウハウを特定したい。」という要望がありました。 生成AI(ChatGPT-4o, OpenAI-o1 preview, Gemini 1.5 Pro, Claude 3.5 Sonnet, PerplexityWeb, Sonar Large(Llama3.1) に、下記の質問を行い、回答を得ました。 参考になればと思います。 <「ノウハウ」とは、専門的な知識や技術、その蓄積を指す言葉で、英語の「know-how」に由来し、「知る」という意味の「know」と、「手順・方法」という意味の「how」を組み合わせたものですが、ビジネスの場面では、業務を通して得られる技術や経験、創作物やアイデアなどの知的財産、秘匿措置の取られている営業秘密などを指して使用され、企業が事業を運営し、従業員が実務を行う過程で得てきたノウハウは、自社の強みとなり、企業間の競争に打ち勝つ原動力となるとされています。 例えば、東京大学ノウハウ取扱規則では、『「ノウハウ」とは、秘密性を有し、適当な形で特定・識別され、かつ財産的な価値を持つ一群の技術情報であって、特許及び著作物では包含されない知的財産をいう。』と定義されています。 従業員が、業務を通して得られる技術や経験から、実務を行う過程で得てきたノウハウを「適当な形で特定・識別」する方法としては、どんな方法がありますか?> AIの回答は「当たらずと雖も遠からず(あたらずといえどもとおからず)」。 ある会社のノウハウを公開情報から分析する https://yorozuipsc.com/blog/4643297 東京大学ノウハウ取扱規則 https://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/rules_and_forms/know-how.html Identifying and Recognizing the Company’s Know-How During a meeting, there was a request: "We want to identify our company’s know-how." The following question was posed to several generative AIs (ChatGPT-4o, OpenAI-o1 preview, Gemini 1.5 Pro, Claude 3.5 Sonnet, PerplexityWeb, Sonar Large (Llama3.1)) to obtain responses. I hope this will be helpful. What is "know-how"? The term refers to specialized knowledge, techniques, and accumulated experience. It originates from the English word "know-how," a combination of "know" (meaning to understand or be aware) and "how" (meaning procedures or methods). In business contexts, the term is used to describe the technology, experience, creations, ideas, and intellectual property that are acquired through operations. It also refers to trade secrets that are safeguarded. The know-how acquired in the course of business operations and daily tasks becomes a strength of the company and serves as a driving force in gaining a competitive edge over rivals. For example, the University of Tokyo's Know-How Handling Regulations define "know-how" as "a set of technical information that possesses secrecy, is properly identified and recognized, and holds economic value, but is not included under patents or copyrights." Question: What are some methods for "properly identifying and recognizing" the know-how acquired by employees through the skills and experience gained in the course of their work? The AI's response was ‘not exactly right, but not far off either’. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. 「ノウハウ」とは、専門的な知識や技術、その蓄積を指す言葉で、英語の「know-how」に由来し、「知る」という意味の「know」と、「手順・方法」という意味の「how」を組み合わせたものですが、ビジネスの場面では、業務を通して得られる技術や経験、創作物やアイデアなどの知的財産、秘匿措置の取られている営業秘密などを指して使用され、企業が事業を運営し、従業員が実務を行う過程で得てきたノウハウは、自社の強みとなり、企業間の競争に打ち勝つ原動力となるとされています。 例えば、東京大学ノウハウ取扱規則では、『「ノウハウ」とは、秘密性を有し、適当な形で特定・識別され、かつ財産的な価値を持つ一群の技術情報であって、特許及び著作物では包含されない知的財産をいう。』と定義されています。 ある会合で、「ある会社のノウハウを分析したい。」という要望がありました。 生成AI(ChatGPT-4o, OpenAI-o1 preview, Gemini 1.5 Pro, Claude 3.5 Sonnet, PerplexityWeb, Sonar Large(Llama3.1) に、下記の質問を行い、回答を得ました。 参考になればと思います。 「ある会社のノウハウを公開情報から分析したいと考えています。ノウハウ自体を分析することは不可能と思いますので、できればこの辺りにこの会社の重要なノウハウがありそうだとか、バリューチェンでこの辺りに重要なノウハウがありそうだとか、この人たちが重要なノウハウを持っていそうだとか、いう重要なノウハウの有無が判断できると良いと思っています。どんな方法が考えられますか?」 「技術的なノウハウ、特に製造法に関するノウハウは特許に記載されている方法のリバースエンジニアリングを行って再現できない場合、その理由を推測するとどの部分にノウハウが存在しているかを推定可能だと思います。特許に記載されている事項からノウハウを推定する方法について、考えられるやり方をすべて挙げてください。」 AIの回答は「当たらずと雖も遠からず(あたらずといえどもとおからず)」。 東京大学ノウハウ取扱規則 https://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/rules_and_forms/know-how.html Analyzing a Company’s Know-How from Public Information "Know-how" refers to specialized knowledge or skills, and their accumulation. It originates from the English term "know-how," which combines "know," meaning "to understand," with "how," meaning "method or procedure." In business contexts, "know-how" refers to the technical expertise, experiences, creations, ideas, intellectual property, and trade secrets acquired through business operations that are subject to confidentiality measures. The know-how obtained by a company through its operations and by employees during their work process is seen as a competitive advantage, driving success in business competition. For example, the University of Tokyo’s Know-How Handling Regulations define "know-how" as "a set of technical information possessing secrecy, being appropriately identified, and having economic value, which constitutes intellectual property not covered by patents or copyrights." During a certain meeting, a request was made to "analyze a company's know-how." To that end, questions were asked to Generative AIs (ChatGPT-4o, OpenAI-o1 preview, Gemini 1.5 Pro, Claude 3.5 Sonnet, PerplexityWeb, Sonar Large(Llama3.1)), and responses were obtained. I hope this can be of reference. "I would like to analyze a company's know-how from public information. I think it would be impossible to analyze the know-how itself, but it would be helpful if we could determine where significant know-how might exist in the company's value chain or whether certain individuals might possess key know-how. What methods can be considered?" "When it comes to technical know-how, especially regarding manufacturing processes, if a reverse engineering attempt fails to reproduce a method described in a patent, one could infer where the know-how lies by analyzing the reasons for that failure. Please list all conceivable ways to estimate the know-how based on what is described in the patent." The AI's response was ‘not exactly right, but not far off either’. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. 「R&D投資効率、日本急落 90年から6割低下 上位企業・分野に硬直性 革新生む新興の育成急務」という10月14日付けの日経新聞の記事は、企業の投資額に対して利益のもとになる付加価値の5年後の数値に着目して、2021年は1990年から6割低下していると指摘し、投資効率を底上げするために大企業がスタートアップと手を携える必要性を説いています。

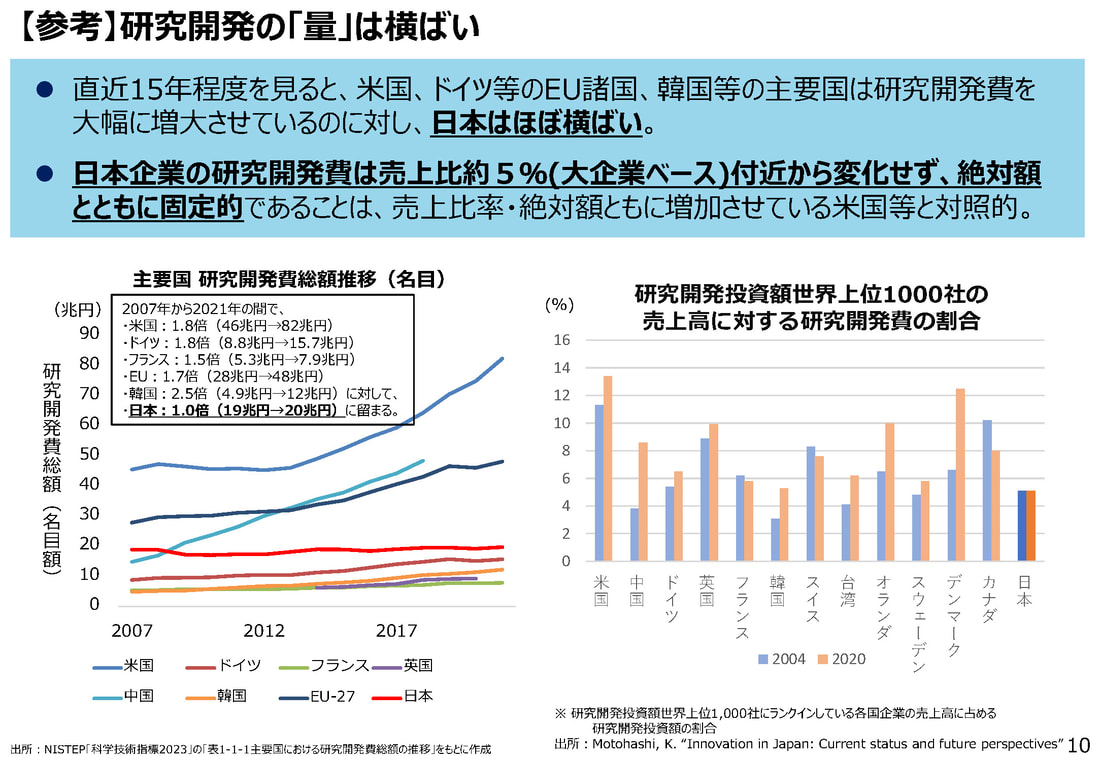

ただ、「GDP比では毎年3%強と一定の研究開発投資を続けている」日本を肯定しているのが本当に良いのか、疑問です。 「イノベーション小委員会中間とりまとめ」では、「直近15年程度を見ると、米国、ドイツ等のEU諸国、韓国等の主要国は研究開発費を大幅に増大させているのに対し、日本はほぼ横ばい。」「日本企業の研究開発費は売上比約5%(大企業ベース)付近から変化せず、絶対額とともに固定的であることは、売上比率・絶対額ともに増加させている米国等と対照的。」と、日本の研究開発の「量」が横ばいであることも問題視していました。 R&D投資効率、日本急落 90年から6割低下 上位企業・分野に硬直性 革新生む新興の育成急務 2024/10/14 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO84099060U4A011C2NN1000/ R&D投資効率「失われた30年」 革新生む新興の育成急務 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA23C6K0T20C24A7000000/?n_cid=SNSTW005 イノベーション小委員会中間とりまとめ~イノベーションの実現に向けた政策の方向性について~(概要) https://www.meti.go.jp/press/2024/06/20240621004/20240621004-1.pdf P.10 研究開発の「量」は横ばい P.11 研究開発の「質」の低下(事業化・付加価値創出に繋げる力の低下) P.12 研究開発の「内容」が10年前の研究開発との近似性が高い R&D Investment Efficiency in Japan Plummets The October 14th article from Nikkei Shimbun, titled "R&D Investment Efficiency in Japan Plummets—Down 60% Since 1990; Rigidity in Top Companies and Sectors; Urgent Need to Foster Innovation from Emerging Players", focuses on the value-added contributions that generate profits five years after companies' investments. The article points out that by 2021, these figures have dropped by 60% compared to 1990. It emphasizes the need for large corporations to collaborate with startups to boost investment efficiency. However, I question whether it is truly appropriate to praise Japan for "maintaining consistent R&D investment at over 3% of GDP annually." The "Interim Summary by the Innovation Subcommittee" highlights that, while major countries such as the United States, Germany, and other EU nations, as well as South Korea, have significantly increased their R&D spending over the past 15 years, Japan’s investment has remained stagnant. Additionally, it points out that "the ratio of R&D spending to sales in Japanese companies has remained around 5% (based on large enterprises), showing little change. This rigidity, both in absolute amount and sales ratio, contrasts sharply with the increases seen in countries like the U.S." The report raises concerns about the stagnation in the quantity of Japan’s R&D investment. YouTube「〜新時代の先頭に〜 平将明&松尾豊 日本のAI戦略を語り尽くす」(約32分、収録日:2024年9月20日、公開日2024/10/11)を視聴しました。平 将明(たいら まさあき)デジタル大臣と松尾 豊(まつお ゆたか)東京大学大学院 教授 の対談で、AIをめぐるこれからの政策が話されています。 〜新時代の先頭に〜 平将明&松尾豊 日本のAI戦略を語り尽くす - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=e96NzGbeUyM Masaaki Taira & Yutaka Matsuo Discuss Japan's AI Strategy in Depth I watched the YouTube video titled “At the Forefront of a New Era: Masaaki Taira & Yutaka Matsuo Discuss Japan's AI Strategy in Depth” (approximately 32 minutes, recorded on September 20, 2024, and released on October 11, 2024). It features a discussion between Masaaki Taira, Japan’s Minister for Digital Affairs, and Yutaka Matsuo, a professor at the University of Tokyo Graduate School, focusing on the future policies surrounding AI. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. AXELIDEA Patent に、「モーターコアの性能を素材の工夫で大幅に向上させる」と打ち込んで生成させたアイデアと特許請求の範囲を基に、特許明細書案をClaude 3.5 Sonnetに作成させました。特許明細書案は、【発明の名称】【技術分野】【背景技術】【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【課題を解決するための手段】【発明の効果】【発明を実施するための形態】【実施例】【比較例】【産業上の利用可能性】に分けて作成させましたので、先にアップしたChatGPT-4o 、OpenAI o1-preview 、Gemini 1.5 Proの作成した特許明細書案と比較して、出来栄えをご確認ください。 特許明細書案をGemini 1.5 Pro に作成させる 14/10/2024 https://yorozuipsc.com/blog/gemini-15-pro 特許明細書案をOpenAI o1-preview に作成させる 14/10/2024 https://yorozuipsc.com/blog/openai-o1-preview 特許明細書案をChatGPT-4oに作成させる 14/10/2024 https://yorozuipsc.com/blog/chatgpt-4o AXELIDEA Patentがパワーアップ 12/10/2024 https://yorozuipsc.com/blog/axelidea-patent Creating a Draft Patent Specification Using Claude 3.5 Sonnet Using AXELIDEA Patent, I generated ideas and claims based on the input 'significantly improving motor core performance through material innovation.' A draft patent specification was then created using Claude 3.5 Sonnet. The draft patent specification was structured into the following sections: [Title of the Invention], [Technical Field], [Background Art], [Summary of the Invention], [Problem to Be Solved by the Invention], [Means for Solving the Problem], [Effects of the Invention], [Mode for Carrying Out the Invention], [Examples], [Comparative Examples], and [Industrial Applicability]. Please compare the results with the draft patent specifications created by ChatGPT-4o, OpenAI o1-preview and Gemini 1.5 Pro, which I uploaded earlier. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. AXELIDEA Patent に、「モーターコアの性能を素材の工夫で大幅に向上させる」と打ち込んで生成させたアイデアと特許請求の範囲を基に、特許明細書案をGemini 1.5 Pro に作成させました。特許明細書案は、【発明の名称】【技術分野】【背景技術】【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【課題を解決するための手段】【発明の効果】【発明を実施するための形態】【実施例】【比較例】【産業上の利用可能性】に分けて作成させましたので、先にアップしたChatGPT-4o 、OpenAI o1-previewの作成した特許明細書案と比較して、出来栄えをご確認ください。 特許明細書案をOpenAI o1-preview に作成させる 14/10/2024 https://yorozuipsc.com/blog/openai-o1-preview 特許明細書案をChatGPT-4oに作成させる 14/10/2024 https://yorozuipsc.com/blog/chatgpt-4o AXELIDEA Patentがパワーアップ 12/10/2024 https://yorozuipsc.com/blog/axelidea-patent Creating a Draft Patent Specification Using Gemini 1.5 Pro Using AXELIDEA Patent, I generated ideas and claims based on the input 'significantly improving motor core performance through material innovation.' A draft patent specification was then created using Gemini 1.5 Pro. The draft patent specification was structured into the following sections: [Title of the Invention], [Technical Field], [Background Art], [Summary of the Invention], [Problem to Be Solved by the Invention], [Means for Solving the Problem], [Effects of the Invention], [Mode for Carrying Out the Invention], [Examples], [Comparative Examples], and [Industrial Applicability]. Please compare the results with the draft patent specifications created by ChatGPT-4o and OpenAI o1-preview, which I uploaded earlier. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. AXELIDEA Patent に、「モーターコアの性能を素材の工夫で大幅に向上させる」と打ち込んで生成させたアイデアと特許請求の範囲を基に、特許明細書案をOpenAI o1-preview に作成させました。特許明細書案は、【発明の名称】【技術分野】【背景技術】【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【課題を解決するための手段】【発明の効果】【発明を実施するための形態】【実施例】【比較例】【産業上の利用可能性】に分けて作成させましたので、先にアップしたChatGPT-4oの作成した特許明細書案と比較して、出来栄えをご確認ください。 特許明細書案をChatGPT-4oに作成させる 14/10/2024 https://yorozuipsc.com/blog/chatgpt-4o AXELIDEA Patentがパワーアップ 12/10/2024 https://yorozuipsc.com/blog/axelidea-patent Creating a Draft Patent Specification Using OpenAI o1-preview Using AXELIDEA Patent, we generated ideas and claims based on the input 'significantly improving motor core performance through material innovation.' A draft patent specification was then created using OpenAI o1-preview. The draft patent specification was structured into the following sections: [Title of the Invention], [Technical Field], [Background Art], [Summary of the Invention], [Problem to Be Solved by the Invention], [Means for Solving the Problem], [Effects of the Invention], [Mode for Carrying Out the Invention], [Examples], [Comparative Examples], and [Industrial Applicability]. Please compare this draft with the one previously created by ChatGPT-4o to assess the quality of the outcome." Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. 一昨日書きましたが、AXELIDEA Patent に、「モーターコアの性能を素材の工夫で大幅に向上させる」と打ち込んだところ、下記のようなアイデアが生成されました。 『ナノ粒子強化型熱可塑性エラストマーモーターコア 発明概要 磁性ナノ粒子を分散させた熱可塑性エラストマーを用いて、軽量かつ高性能なモーターコアを作製する。 発明課題 従来の金属製モーターコアは重く、製造が困難で、エネルギー効率が低かった。 発明方法 磁性ナノ粒子を熱可塑性エラストマーに均一に分散させ、3Dプリンティング技術を用いて複雑な形状のモーターコアを製造する。 発明効果 軽量化、製造の容易さ、エネルギー効率の向上、そして柔軟性と耐久性の向上が実現する。』 さらに、特許請求の範囲を生成させた結果、下記のような請求項が生成されました。 『【特許請求の範囲】 【請求項1】 磁性ナノ粒子が熱可塑性エラストマー中に均一に分散された複合材料を用いて形成されるモーターコアであって、 前記複合材料が3Dプリンティング技術により成形され、 前記モーターコアが複雑な三次元形状を有することを特徴とするモーターコア。 【請求項2】 請求項1に記載のモーターコアにおいて、 前記磁性ナノ粒子が強磁性体またはフェリ磁性体から選択され、 前記磁性ナノ粒子の平均粒径が1nm以上100nm以下であることを特徴とするモーターコア。 【請求項3】 請求項1または2に記載のモーターコアにおいて、 前記熱可塑性エラストマーがポリウレタン、スチレン系エラストマー、またはポリオレフィン系エラストマーから選択されることを特徴とするモーターコア。 【請求項4】 請求項1から3のいずれか一項に記載のモーターコアにおいて、 前記複合材料中の磁性ナノ粒子の含有量が10重量%以上70重量%以下であることを特徴とするモーターコア。 【請求項5】 請求項1から4のいずれか一項に記載のモーターコアにおいて、 前記モーターコアが中空構造または格子構造を有することを特徴とするモーターコア。』 このAXELIDEA Patentが生成したアイデアを基に、特許明細書案をChatGPT-4o に作成させました。特許明細書案は、【発明の名称】【技術分野】【背景技術】【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【課題を解決するための手段】【発明の効果】【発明を実施するための形態】【実施例】【比較例】【産業上の利用可能性】に分けて作成させましたので、出来栄えをご確認ください。 AXELIDEA Patentがパワーアップ 12/10/2024 https://yorozuipsc.com/blog/axelidea-patent Creating a Patent Specification Draft with ChatGPT-4o As I wrote the day before yesterday, I entered the phrase 'significantly improving motor core performance through material innovations' into AXELIDEA Patent, and the following idea was generated: 'Nano-Particle Reinforced Thermoplastic Elastomer Motor Core Invention Overview: A lightweight and high-performance motor core is manufactured using a thermoplastic elastomer dispersed with magnetic nanoparticles. Technical Problem: Conventional metal motor cores are heavy, difficult to manufacture, and have low energy efficiency. Invention Method: Magnetic nanoparticles are uniformly dispersed in thermoplastic elastomers, and 3D printing technology is used to create complex-shaped motor cores. Effects of the Invention: This achieves weight reduction, ease of manufacturing, improved energy efficiency, and enhanced flexibility and durability.' Additionally, the following claims were generated as a result of producing the scope of claims: [Scope of Patent Claims] [Claim 1]: A motor core formed using a composite material in which magnetic nanoparticles are uniformly dispersed within a thermoplastic elastomer, wherein the composite material is shaped using 3D printing technology and the motor core has a complex three-dimensional structure. [Claim 2]: The motor core according to Claim 1, wherein the magnetic nanoparticles are selected from ferromagnetic or ferrimagnetic materials, and the average particle diameter of the magnetic nanoparticles is 1 nm to 100 nm. [Claim 3]: The motor core according to Claim 1 or 2, wherein the thermoplastic elastomer is selected from polyurethane, styrene-based elastomers, or polyolefin-based elastomers. [Claim 4]: The motor core according to any one of Claims 1 to 3, wherein the magnetic nanoparticles' content in the composite material ranges from 10% by weight to 70% by weight. [Claim 5]: The motor core according to any one of Claims 1 to 4, wherein the motor core has a hollow structure or lattice structure.' Based on the idea generated by AXELIDEA Patent, I used ChatGPT-4o to create a draft of the patent specification. The draft was structured into the following sections: [Title of the Invention], [Technical Field], [Background Technology], [Summary of the Invention], [Problems to be Solved by the Invention], [Means for Solving the Problems], [Effects of the Invention], [Mode for Carrying out the Invention], [Examples], [Comparative Examples], and [Industrial Applicability]. Please review the quality of the resulting specification. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. 重要AIニュースを毎日発信している「チャエン|茶圓 将裕CHAEN MASAHIRO」氏による『天秤AI』の使い方の紹介がアップされています。

「【世界で唯一全部無料】複数のAIモデルを同時に使える『天秤AI』が便利すぎる件。《使い方・活用事例7選を紹介》」ですが、さすがAI情報発信のプロ、わかりやすい説明です。 【世界で唯一全部無料】複数のAIモデルを同時に使える『天秤AI』が便利すぎる件。《使い方・活用事例7選を紹介》 https://note.com/chaen_channel/n/n8dc0d2ff9618 『Tenbin AI』: 7 Ways to Use and Apply It An introduction to how to use 『Tenbin AI』 has been posted by Masahiro Chaen (CHAEN MASAHIRO), a prominent figure who shares important AI news daily under the name 'Chaen.' Titled, "[The World's Only Completely Free Tool: 'Tenbin AI,' Which Lets You Use Multiple AI Models Simultaneously – 7 Ways to Use and Apply It]", the post provides a clear and insightful explanation, living up to the reputation of an AI information expert. Paragraph. 編集するにはここをクリック.10月13日

OpenAIが、「GPT-3.5 Turbo」の後継モデルとして「GPT-4o」の小型版「GPT-4o mini」をリリース、「GPT-4o」より圧倒的に安価で、急速に普及しつつあるようです。GPT-4o miniは、iOS18のモバイルデバイスとデスクトップ用Macに搭載されるApple Intelligenceでも利用ができるようになっています。 Hugging Faceの小型言語モデル「SmolLM」は、モバイルデバイスで直接実行するように設計されていて、1億3,500万パラメータ(SmolLM-135M)、3億6,000万パラメータ(SmolLM-360M)、17億パラメータ(SmolLM-1.7B)の3つのサイズがあり、いずれも推論や知識をテストするベンチマークで優れた結果を出しているということです。 3つの中の最小モデルであるSmolLM-135Mは、より少ないトレーニングにもかかわらずMetaの「MobileLM-125M」を上回り、中サイズのSmolLM-360Mは5億パラメータ以下のすべてのモデルの中で、最も良い結果を残していて、SmolLM-1.7Bは複数のベンチマークでMicrosoftのPhi-1.5、MetaのMobileLM-1.5Bなどを上回っているといいます。 Nvidiaも、デスクトップコンピュータ向けSLMとして、Mistral AIと共同開発したSLM「Mistral-Nemo」をリリース、大規模なクラウドモデルと小型のモバイルAIの中間的な位置付けになっています。 網羅的・汎用的なモデルから、よりコンパクトで個別の分野にスペシャライズしたモデルへの需要が高まっており、新たな潮流を生み出しているようです。 AI各社が小型言語モデル(SLM)を発表 AI業界に生まれる新たな潮流とは? 2024.10.13 https://ampmedia.jp/2024/10/13/slm/ AI Companies Announce Small Language Models (SLMs), Creating a New Trend in the AI Industry OpenAI has released "GPT-4o mini," a compact version of "GPT-4o," as the successor to "GPT-3.5 Turbo." The GPT-4o mini is significantly cheaper than GPT-4o and is rapidly gaining popularity. It is also available for use with Apple Intelligence, which is integrated into iOS 18 mobile devices and desktop Macs. Hugging Face has introduced its own small language model, "SmolLM," designed to run directly on mobile devices. It is available in three sizes: 135 million parameters (SmolLM-135M), 360 million parameters (SmolLM-360M), and 1.7 billion parameters (SmolLM-1.7B). All three models have demonstrated excellent results in benchmarks that test inference and knowledge capabilities. Among these, the smallest model, SmolLM-135M, outperforms Meta’s "MobileLM-125M" despite requiring less training. The mid-sized SmolLM-360M has achieved the best results among all models with fewer than 500 million parameters. Meanwhile, the largest model, SmolLM-1.7B, has surpassed Microsoft’s Phi-1.5 and Meta’s MobileLM-1.5B on multiple benchmarks. Nvidia has also entered the SLM market by releasing "Mistral-Nemo," developed in collaboration with Mistral AI. This model is positioned between large cloud-based models and smaller mobile AI solutions, targeting desktop computers. The growing demand for more compact and specialized models, as opposed to comprehensive and general-purpose models, seems to be driving a new trend in the AI industry. |

著者萬秀憲 アーカイブ

January 2026

カテゴリー |

|

Copyright © よろず知財戦略コンサルティング All Rights Reserved.

|

サイトはWeeblyにより提供され、お名前.comにより管理されています

RSS Feed

RSS Feed