|

AXELIDEA Patentに打ち込んだのと同じように、生成AI(ChatGPT-4o、OpenAI-o1、Gemini 1.5 Pro、Claude 3.5 Sonnet、Claude 3 Opus、Perplexity Web検索)に、「モーターコアの性能を素材の工夫で大幅に向上させる」と打ち込み、アイデア生成させたもの、そのうちの一つのアイデアについて、請求項の生成、ニーズ予測、事業化ストーリーの生成をさせた例をアップしましたので、出来不出来がありますが、ご覧ください。 Generating Ideas with Six Generative AIs Just like how I entered ideas into AXELIDEA Patent, I used generative AI tools (ChatGPT-4o, OpenAI-o1, Gemini 1.5 Pro, Claude 3.5 Sonnet, Claude 3 Opus, Perplexity Web Search) by inputting “Significantly improving motor core performance through material innovations” to generate ideas. I have uploaded an example where one of these generated ideas was used to create claims, forecast needs, and develop a commercialization story. While the quality may vary, please take a look. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document.

0 Comments

AXELIDEA Patent は、特許文献で学習した「発明を生成するAI」で、膨大な特許文献により学習したことにより、一般的な大規模言語モデル(LLM)では生成できない、新しい発明提案を生成する、世界初の日本語版AIによる発明提案サービスで、AIによる発明提案の中から良い発明を選択することで、効率的なアイデア創出ができるとしています。 AXELIDEA Patent(TM)そのものが独創的なアイデアから成り立っており、同社グループが保有する特許権(特許第6744612号、特許第6614501号、特許第6019304号、特許第6019303号、特許第7162871号等)により守られているということです。 今般、アイデア創出だけでなく、請求項の生成、ニーズ予測、事業化ストーリーの生成が新機能として加わりパワーアップされました。 「モーターコアの性能を素材の工夫で大幅に向上させる」と打ち込み、アイデア生成させたもの、そのうちの一つのアイデアについて、請求項の生成、ニーズ予測、事業化ストーリーの生成をさせた例、をアップしましたので、ご覧ください。 特許文献を学習した生成AIによる発明提案サービス AXELIDEA Patent2023/11/05 https://yorozuipsc.com/blog/ai-axelidea-patent9317469 (第167回)知財実務オンライン:「生成AIによる発明提案サービス「AXELIDEA Patent」」(ゲスト:Axelidea株式会社 代表取締役博士(工学)・弁理士 西田 泰士)2023/11/02 https://www.youtube.com/watch?v=vJFB3H7erNY アイデアを生み出すAI AXELIDEA Patent https://axelidea.com/axelidea-patent/ 「発明を生成するAI 」AXELIDEA PATENTを使ってみた 17/9/2023 https://yorozuipsc.com/blog/ai-axelidea-patent AIで発明創出できるのか? 7/9/2023 https://yorozuipsc.com/blog/ai2652877 AXELIDEA Patent Gets a Power Boost AXELIDEA Patent is an "AI that generates inventions" trained on patent literature. By learning from an extensive range of patent documents, it generates new invention proposals that cannot be produced by general large language models (LLMs). It is the world's first Japanese-language AI-based invention proposal service, and it enables efficient idea creation by selecting good inventions from the AI-generated proposals. AXELIDEA Patent™ itself is based on original ideas and is protected by the company's group-held patents (Patent No. 6744612, Patent No. 6614501, Patent No. 6019304, Patent No. 6019303, Patent No. 7162871, etc.). Recently, new features have been added, enhancing the system beyond just idea creation to include claim generation, demand forecasting, and business story generation. An example has been uploaded where an idea was generated by entering "significantly improve motor core performance through material innovation," and from one of the generated ideas, claim generation, demand forecasting, and business story creation were performed. Please take a look. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. 2024年7月に行われたPatentSight Summit 2024での講演「IPインテリジェンス活動のグローバルコラボレーション~日本/欧州/韓国におけるIPランドスケープ、その課題と打ち手~」のレポートがアップされました。

「IPインテリジェンス活動のグローバルコラボレーション ~日本/欧州/韓国におけるIPランドスケープ、その課題と打ち手~」 旭化成株式会社 知財インテリジェンス室 シニアフェロー 中村 栄 氏 主な内容は、下記の通りです。 日本のIPランドスケープの現在地 IPランドスケープ推進協議会と3つの分科会について 仮想IPL分科会における取り組みとストーリーの重要性 EU・韓国のIPL推進団体と日本での取り組みの差分 EUの連携先であるPDGの状況 韓国の連携先KINPAの状況 IPランドスケープ推進協議会の最新のアンケート結果が示す成果と課題 Q&A1:日本のIPランドスケープはどのレベルにあるのか? Q&A2:IPランドスケープは本当に事業貢献できるのか? 旭化成中村氏が語る、日本のIPランドスケープの現在地──最新アンケートが示す「成果」と「課題」とは? PatentSight Summit 2024レポート Vol.2 https://bizzine.jp/article/detail/10655 IP Landscape in Japan, Europe, and Korea A report on the lecture "Global Collaboration in IP Intelligence Activities: IP Landscape in Japan, Europe, and Korea, Challenges and Solutions," delivered at the PatentSight Summit 2024 in July, has been published. Global Collaboration in IP Intelligence Activities: IP Landscape in Japan, Europe, and Korea, Challenges and Solutions Asahi Kasei Corporation Senior Fellow, Intellectual Property Intelligence Office Mr. Sakae Nakamura The main contents are as follows:

知的財産戦略本部の構想委員会で、「知的財産推進計画2025」に向けた検討が始まりました。

第1回構想委員会(令和6年10月7日)は、下記の内容で行われたとのことです。 (1)「知的財産推進計画2024」の進捗状況について (2)「知的財産推進計画2025」に向けた検討について (3)意見交換 資料3の『「知的財産推進計画2025」の検討に向け考えられる論点(案)』をみると、『AI が知的財産の創造・活用・保護に与えるインパクトと活用方策【「創造」「保護」「活用」全般】等』は、「構想委員会」本体(10 月~)等で検討することになっています。 配付資料としては、資料1~資料8が公開されています。 資料1 : 「知的財産推進計画2024」の概要・進捗 資料2 : 構想委員会の検討体制とスケジュールについて 資料3 : 「知的財産推進計画2025」の検討に向け考えられる論点(案) 資料4 : 「知的財産推進計画2025」の検討に向けた論点(参考資料) 資料5 : 遠藤委員提出資料 資料6 : 竹中委員提出資料 資料7 : 村松委員提出資料 資料8 : 福井委員提出資料 第1回構想委員会議事次第 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/2025/dai1/gijisidai.html Considerations Toward the "Intellectual Property Promotion Plan 2025" The Strategy Planning Committee of the Intellectual Property Strategy Headquarters has begun discussions toward the "Intellectual Property Promotion Plan 2025." The first Strategy Planning Committee meeting (held on October 7, 2024) was conducted with the following agenda:

2024年10月3日に開催した「SoftBank World 2024」の基調講演で、ソフトバンクG会長兼社長の孫正義氏は「2023年に1008件の特許を出願した」としており、2024年4月以降に公開された孫氏を発明者とする国内公開件数は10月9日までに201件、国際公開件数は47件になっています。

10月7日~9日に掲載されたNIKKEI Tech Foresightの記事『発明から探る「孫正義氏の頭の中」』は、024年9月までに公開された孫氏の特許出願を詳細に分析し、「孫正義氏の頭の中」を探っていて、興味深い分析結果になっています。 2024年10月7日 孫正義氏、自動運転と物流に照準 200件の特許出願分析 発明から探る「孫正義氏の頭の中」① https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC0491N0U4A001C2000000 2024年10月8日 孫正義氏、独創的な自動運転構想 完成車参入の布石か 発明から探る「孫正義氏の頭の中」② https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC076470X01C24A0000000 2024年10月9日 孫正義氏、物流にもAI革命 くるみ割り人形でロボ指揮 発明から探る「孫正義氏の頭の中」③終 https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC08A0Y0Y4A001C2000000 Exploring the "Mind of Masayoshi Son" Through His Inventions In his keynote speech at SoftBank World 2024 held on October 3, 2024, Masayoshi Son, Chairman and CEO of SoftBank G, stated that he had "filed 1008 patents in 2023," and the number of domestic patents published after April 2024 that list Mr. Son as the inventor is 201, and the number of international patents published is 47 as of October 9. The article "Exploring the Mind of Masayoshi Son through His Inventions" in NIKKEI Tech Foresight, published October 7-9, 2024, is an interesting analysis of Masayoshi Son's patent applications published through September 2024, and it explores "the mind of Masayoshi Son". 「テキストマイニングを活用した用途探索手法 ~生成AIとテキストマイニングの比較、課題、相互の強みを活かした組み合わせ」(著者:菊池秋郎(日本IBM)、佐藤なみえ(日本アイ・ビー・エム システムズ・エンジニアリング)、桐ケ谷昇(日本IBM)、程智勇(IBM China))は、特許を対象に、生成AIとテキストマイニングを比較しています。 そのうえで、双方の長所を活かし組み合わせて活用することで相乗効果を得られる可能性を示しています。 テキストマイニングを活用した用途探索手法 ~生成AIとテキストマイニングの比較、課題、相互の強みを活かした組み合わせ 2024-09-29 https://www.imagazine.co.jp/text-minging-and-generative-ai/ Methods for searching for applications : Comparison of Generative AI and Text Mining The article "Exploring Applications Using Text Mining: Comparison of Generative AI and Text Mining, Challenges, and Leveraging Their Combined Strengths" compares generative AI and text mining with a focus on patents. It highlights the potential for synergy by leveraging the strengths of both approaches when used in combination. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. 10月2日~4日開催された「2024知財・情報フェア&コンファレンス」でのサマリア(パテント・インテグレーション株式会社)・出展者プレゼンテーション「生成AIの特許実務における利活用の最前線」がYouTubeでアップされました。特許文書読解アシスタント「サマリア」約46分のプレゼンテーションです。 特許文書読解アシスタントとして今年1月から有料化して本格運用が始まり、ユーザーも順調に増えていて、機能も拡充されてきています。「公報読解」「拒絶対応」「侵害予防調査」で非常に使い勝手が良いものになっています。 プレゼンテーションの内容は以下の通りです。 会社概要 生成AI入門 生成AIの現状 生成AIの業務活用ポイント サマリア ビジョン サマリア・2024知財情報フェア・出展者プレゼンテーション【パテント・インテグレーション株式会社】「生成AIの特許実務における利活用の最前線」 https://www.youtube.com/watch?v=eS_4tkKOMKw&t=527s プレゼンテーション資料「生成AIの特許実務における利活用の最前線」 https://drive.google.com/file/d/13IqNE7yTsXhvqEOqNcspXgi4lZkZQBtK/view Summaria Presentation: "The Cutting Edge of Generative AI Utilization in Patent Practice" The exhibitor presentation by Summaria (Patent Integration Co., Ltd.), titled "The Cutting Edge of Generative AI Utilization in Patent Practice," from the "2024 Intellectual Property and Information Fair & Conference" held from October 2nd to 4th, has been uploaded on YouTube. It is a 46-minute presentation on the patent document reading assistant "Summaria." Since January of this year, the patent document reading assistant has transitioned to a paid service and has been fully operational, with a steady increase in users and expanded functionality. It has become highly user-friendly in areas such as "Official Gazette Reading," "Rejection Response," and "Infringement Prevention Research." The contents of the presentation are as follows: Company Overview Introduction to Generative AI Current Status of Generative AI Key Points for Business Utilization of Generative AI Summaria Vision Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. 生成AIは、製造業においても具体的な活用事例が増えてきています。

CASE SEARCHの「【生成AI活用事例】国内外の製造業における事例を徹底解説(2024年10月3日)」は、国内外の製造業企業における生成AIの活用事例について、「背景・課題」「取り組み内容」「成果」を取り上げ詳しく解説していて、概要をつかむのに参考になります。 【生成AI活用事例】国内外の製造業における事例を徹底解説 2024年10月3日 https://case-search.jp/case-by-theme-genai-manufacturing/ Utilization of Generative AI in the Manufacturing Industry Generative AI is seeing an increasing number of concrete use cases in the manufacturing industry as well. The "【Generative AI Use Cases】A Comprehensive Explanation of Domestic and International Manufacturing Industry Examples (October 3, 2024)" from CASE SEARCH thoroughly explains the use cases of generative AI in domestic and international manufacturing companies, covering "background and challenges," "initiatives," and "outcomes," making it a helpful resource for understanding the overview. 営業、カスタマーサポート、マーケティング、情報システムなどの部門での生成AIの活用や、経理・財務、人事・労務、法務、総務などでの業務への生成AI導入は製造業でも進んできています。 一方、生産現場への導入となると、その取り組みはまだまだ限定的です。この分野に果敢に取り組んでいるのが、製造業特化の東大松尾研発ベンチャー「エムニ」で、代表取締役CEOの下野祐太氏の話は、示唆に富んでいます。知財業務における生成AI活用も検証中とのこと。 生産現場が注目する「生成AI×オンプレ」の未来 何が導入障壁になり得るか 2024年10月07日 https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2410/02/news069.html Generative AI × On-Premise, Gaining Attention in Production Sites The use of generative AI in departments such as sales, customer support, marketing, and information systems, as well as its introduction into operations in areas like accounting/finance, HR/labor, legal affairs, and general affairs, has been advancing in the manufacturing industry as well. However, when it comes to implementation in production sites, such efforts are still quite limited. One company boldly tackling this area is 'Muni,' a venture from the University of Tokyo's Matsuo Lab specializing in manufacturing. The insights shared by CEO Yuta Shimono are highly thought-provoking. It is also said that they are currently examining the use of generative AI in intellectual property operations. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. OpenAIは米国時間2024年10月3日、ChatGPTに新しいユーザーインターフェース(UI)「Canvas」を追加すると発表しました。ChatGPTは、メッセージをやり取りするチャットでの操作が主で、出力された結果を編集・修正して内容をブラッシュアップするにはあまり向いていませんでした。

「Canvas」は、必要と判断されたときに別ウィンドウで開き、チャットと並行して利用できるため、コーディング・文章作成等の作業に特化した新しいウィンドウでコードや文章を直接編集できるようにUIも進化しました。 今までは出力をワードにコピーして、ワード上で編集していましたが、ChatGPTの中で、編集・修正等ができるようになりとても便利になりました。 ただ、Anthropic「Claude」は、AIが出力したコードの動作などを別画面で確認する機能「Artifacts」を2024年6月に公開していますので、ChatGPTが先行しているわけではなく、この機能ではむしろ後発になっています。 現時点では、有料ユーザー(「Plus」および「Team」ユーザー、「Enterprise」および「Edu」ユーザー)だけが使えますが、近いうちに無料ユーザーにも提供されるとのことです。 October 3, 2024 Introducing canvas A new way of working with ChatGPT to write and code https://openai.com/index/introducing-canvas/ ChatGPT Gets Editing-Focused Feature "Canvas" On October 3, 2024, OpenAI announced the addition of a new user interface (UI) called "Canvas" to ChatGPT. Previously, ChatGPT's primary use was exchanging messages in a chat format, which wasn't particularly suited for editing or refining the generated content. "Canvas" is a new window that opens when needed, allowing users to work alongside the chat, specifically optimized for tasks such as coding or writing. The UI has evolved to enable direct editing of code or text within this specialized window. Previously, users had to copy the output into Word for editing, but now it’s much more convenient as editing and revising can be done directly within ChatGPT. However, Anthropic's "Claude" already introduced a feature called "Artifacts" in June 2024, allowing users to check the operation of AI-generated code in a separate screen. So, ChatGPT is not ahead in this area—in fact, it’s a latecomer with this feature. At present, only paid users ("Plus" and "Team" users, as well as "Enterprise" and "Edu" users) can access this feature, but it is expected to be made available to free users in the near future. 2024年10月4日(金)にライブ配信された「GLOCOM六本木会議オンライン#86 教育における生成AIの可能性を探る」が公開されましたので、視聴しました。講師は、東京大学 大学院工学系研究科 准教授/東京財団政策研究所 吉田塁 主席研究員、生成AI,教育と生成AI,活用事例、おわりに、という目次でした。 本講演では、参加者が生成AIに対する理解を深め、その活用の可能性を模索できるよう、生成AIに関する基礎的な知識に加え、具体的な事例を交えながら、生成AIの可能性と課題を探っており、教育における生成AIの可能性と課題の全体像がわかります。 GLOCOM六本木会議オンライン#86 教育における生成AIの可能性を探る https://www.youtube.com/watch?v=VbyvU_vja-g The Potential of Generative AI in Education I watched the recorded session of "GLOCOM Roppongi Conference Online #86 Exploring the Potential of Generative AI in Education," which was live-streamed on Friday, October 4, 2024. The speaker was Associate Professor of the Graduate School of Engineering at the University of Tokyo and Senior Fellow at the Tokyo Foundation for Policy Research, Rui Yoshida. The session included topics such as Generative AI, Education and Generative AI, Case Studies, and Conclusion. In this lecture, the speaker explored both the potential and challenges of generative AI by providing foundational knowledge on the subject, along with specific case studies, allowing participants to deepen their understanding of generative AI and its possible applications. The overall picture of the potential and challenges of generative AI in education became clear. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. 10月2日~4日に行われた「2024知財・情報フェア&コンファレンス」の入場者数は、13,032名(昨年12,886名)で、昨年よりやや多いというか昨年とほぼ同程度の入場者数でした。(会場、開催時期が異なりますので、比較するのが妥当かどうかはわかりませんが、コロナ禍前の2019年(11月)が19,672名でした。) 出展者プレゼンテーションのタイトル&紹介では半数以上のプレゼンテーションでAIというキーワードが使われているなど、昨年に続き生成AIに関する話題が非常に多いフェア&コンファレンスでした。昨年は、まだ生成AIを実装しているツールが少なくこれから実装しますという宣言が多かったのが、今年は既に実装されているツールが多く各社様々な工夫がされたツールが紹介されていました。 次回は、2025年9月10日(水)~12日(金)東京ビッグサイト西ホールでの開催が予定されています 2024知財・情報フェア&コンファレンス https://pifc.jp/2024/ Number of Visitors at the 2024 Intellectual Property and Information Fair & Conference The number of visitors at the "2024 Intellectual Property and Information Fair & Conference," held from October 2 to 4, was 13,032 (12,886 last year), which was slightly higher or nearly the same as last year's attendance. (Since the venue and timing were different, it is unclear whether comparing them is appropriate, but the number of visitors before the COVID-19 pandemic in November 2019 was 19,672.) In the titles and descriptions of the exhibitors' presentations, the keyword "AI" was used in more than half of the presentations, and like last year, the fair & conference had a significant focus on generative AI. Last year, many tools were still in the stage of announcing that generative AI would be implemented in the future, whereas this year, many tools had already been implemented, and various companies showcased tools with unique innovations. The next event is scheduled to be held at Tokyo Big Sight's West Hall from Wednesday, September 10 to Friday, September 12, 2025. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. 「Cloudflareがパテント・トロールを返り討ちにして逆に賠償金を払わせた上で二度とパテント・トロール行為を行えないように特許を公開させる事に成功」という記事を見ました。

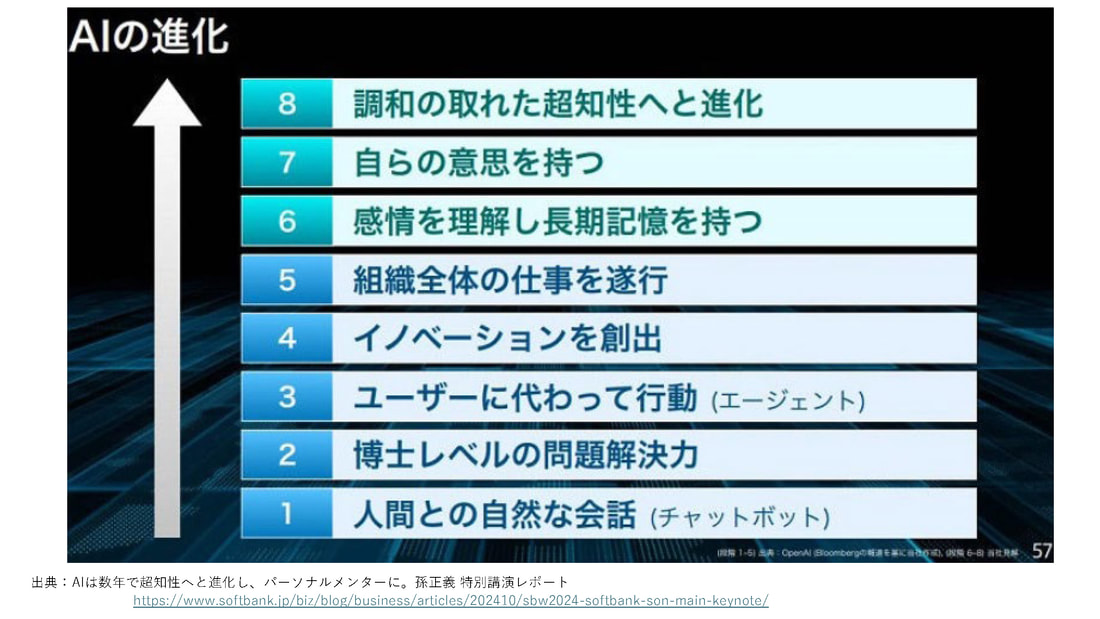

この成果は素晴らしいと思いましたが、日本語翻訳に違和感を感じましたので、翻訳について、「天秤.AI」で、OpenAI o1 preview、GPT-4o、GPT-4o mini、Gemini 1.5 Pro、Claude 3.5 Sonnet、Perplexity Web検索に、『日本語にしてください。「Patent troll Sable pays up, dedicates all its patents to the public!」』というプロンプトで翻訳させました。 参考として、DeepLにも翻訳させました。 Gemini 1.5 Proの翻訳には違和感がありますが、他はそれほど違和感はありません。 Claude 3.5 Sonnet、Perplexity Web検索は、解説付きで、すばらしい。 Cloudflareがパテント・トロールを返り討ちにして逆に賠償金を払わせた上で二度とパテント・トロール行為を行えないように特許を公開させる事に成功 - GIGAZINE https://gigazine.net/news/20241004-cloudflare-victory-patent-trial/ Patent troll Sable pays up, dedicates all its patents to the public! 2024-10-02 https://blog.cloudflare.com/patent-troll-sable-pays-up/ Perplexity Web検索 日本語にしてください。「Patent troll Sable pays up, dedicates all its patents to the public!」 コピー 「特許トロールのSableが支払いを行い、全特許を公衆に献贈!」 以下は詳細の翻訳: · Sableという特許トロールは、2021年3月にCloudflareを訴え、約100の主張を含む4つの特許をassertしました。 however、最終的にSableはCloudflareに225,000ドルを支払い、Cloudflareに対して全特許ポートフォリオのロイヤリティフリーライセンスを授与し、さらにその特許を公衆に献贈することで、これらの特許を将来再び他社に対して主張することができなくなりました. · この訴訟は、ほぼ3年の間続き、最終的にテキサス西部地区連邦地方裁判所での審判でCloudflareが勝利を収めました。Sableの技術専門家は、Cloudflareのサーバーのソフトウェアおよびハードウェアコンポーネントが「ラインカード」であると主張しましたが、その説明は信頼性を欠きました。実際、Cloudflareのサーバーにはラインカードは存在しません. · 審判では、Sableの特許(特にUS特許7,012,919)の有効性が疑問視され、Nortel NetworksとLucentが1990年代後半に開発したルーターテクノロジーに関する以前の特許(US特許6,584,071と6,680,933)が存在することが明らかになりました。これらの以前の特許は、Sableの特許の優先日前に存在していたため、Sableの特許は無効であると判断されました. · これにより、Sableはさらに訴訟を続けるのを断念し、Cloudflareに支払いを行い、全特許を公衆に献贈することで、将来これらの特許を使用して他社を訴えることができなくなりました. Claude 3.5 Sonnet 日本語にしてください。「Patent troll Sable pays up, dedicates all its patents to the public!」 コピー 日本語に翻訳すると以下のようになります: 「特許トロールのSable社が支払いを済ませ、所有する全特許を公共のものとして公開!」 この文脈では: · "Patent troll" は「特許トロール」と訳されています。これは、特許を取得や購入するだけで、実際には製品を作らず、他社を訴えることで利益を得ようとする企業や個人を指します。 · "Sable" は会社名で、そのまま「Sable社」としています。 · "pays up" は「支払いを済ませ」と訳しました。これは恐らく訴訟や和解に関連する支払いを指していると思われます。 · "dedicates all its patents to the public" は「所有する全特許を公共のものとして公開」と訳しました。これは、特許を無償で一般に公開し、誰でも使用できるようにすることを意味します。 OpenAI o1 preview 日本語にしてください。「Patent troll Sable pays up, dedicates all its patents to the public!」 コピー 「パテントトロールのセーブルが支払い、すべての特許を公衆に捧げる!」 GPT-4o 日本語にしてください。「Patent troll Sable pays up, dedicates all its patents to the public!」 コピー 「特許トロールのセーブルが支払いを行い、全特許を公共に捧げる!」 GPT-4o mini 日本語にしてください。「Patent troll Sable pays up, dedicates all its patents to the public!」 コピー 「特許トロールのセイブルが支払い、すべての特許を公共に寄付!」 Gemini 1.5 Pro 日本語にしてください。「Patent troll Sable pays up, dedicates all its patents to the public!」 コピー 特許トロールであるSable社が和解し、保有するすべての特許を公開しました! DeepL 特許トロールのSable社が支払いに応じ、保有する特許をすべて公共に献上! Patent troll Sable pays up, dedicates all its patents to the public! I saw an article titled "Cloudflare strikes back against patent trolls, successfully forcing them to pay compensation and ensuring they can never engage in patent trolling again by making their patents public." I thought this achievement was remarkable, but I felt something was off with the Japanese translation. So, I used Tenbin.AI to translate "Patent troll Sable pays up, dedicates all its patents to the public!" into Japanese, utilizing several models such as OpenAI o1 preview, GPT-4o, GPT-4o mini, Gemini 1.5 Pro, Claude 3.5 Sonnet, and Perplexity Web Search. As a reference, I also used DeepL for translation. I found the translation by Gemini 1.5 Pro a bit awkward, but I didn’t notice much discomfort with the other translations. Claude 3.5 Sonnet and Perplexity Web Search were particularly impressive as they included explanations. 2024年10月3日に開催された「SoftBank World 2024」で孫正義会長は、「AGI(Artificial general intelligence/汎用人工知能)は2~3年で実現し、1万倍の超知性(ASI:Artificial super intelligence/超知性)が10年以内に訪れる」と訴えたとのことです。

また、宮川社長は、知能指数(IQ)を挙げて説明、『GPT-4oでは80程度だが、そこから半年もまたずに登場したOpenAI o1は120まで向上している。このペースのまま進化すれば、数カ月後~1年以内には、人類の上位1%に相当するレベルまで進化する可能性がある。8億人に1人と言われるアインシュタイン級の天才や、600億人に1人と言われるレオナルド・ダ・ヴィンチ級の天才も、近い将来、AIによって実現されるかもしれない』と語っています。 そのうえで、宮川社長は、『AIを単なる業務効率化のツールと捉えるのではなく、新たな価値を創造するための武器として活用していくことが重要とし、今後の企業の競争力を左右するのは「AIを使いこなす社員をどれだけ育成できるか」にかかっているとコメント。AIを新たな経営資源として積極的に活用していくべきだ』と呼びかけています。 AIは数年で超知性へと進化し、パーソナルメンターに。孫正義 特別講演レポート 2024年10月3日掲載 https://www.softbank.jp/biz/blog/business/articles/202410/sbw2024-softbank-son-main-keynote/ 生成AI「速さから深さに」 ソフトバンクGの孫氏が講演 https://www.youtube.com/watch?v=f0VIGrIWM1I 「超知性は10年以内」 孫正義「AIの王道」を語る SoftBank World 2024 https://nordot.app/1214438819707847402?c=927438800948101120 ソフトバンク宮川氏が講演で語った「生成AIは”2008年のスマホ”」、その意味とは SoftBank World 2024 2024年10月3日 https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1628668.html "Superintelligence Within 10 Years" – SoftBank World 2024 At "SoftBank World 2024," held on October 3, 2024, Chairman Masayoshi Son stated, "AGI (Artificial General Intelligence) will be realized within 2 to 3 years, and superintelligence (ASI: Artificial Super Intelligence), which is 10,000 times more intelligent, will emerge within 10 years." Additionally, President Miyagawa used IQ as an example, explaining, "GPT-4o has an IQ of around 80, but OpenAI o1, which appeared within less than half a year, has improved to 120. If evolution continues at this pace, AI could reach the level of the top 1% of humanity within a few months to a year. Geniuses like Einstein, said to be 1 in 800 million, or Leonardo da Vinci, said to be 1 in 60 billion, may soon be realized through AI." Furthermore, President Miyagawa emphasized that "it is crucial not to view AI as merely a tool for improving operational efficiency, but as a weapon to create new value. The future competitiveness of companies depends on how well they can cultivate employees who can effectively utilize AI." He urged that AI should be actively leveraged as a new management resource. 【第81回】大学等におけるオンライン教育とデジタル変革に関するサイバーシンポジウム2024/10/03 にライブ配信(※【10月7日(月)朝9時】までタイムシフト視聴が可能です。)のタイムシフト視聴で、「Generative AI and Education: Opportunities and Issues」を視聴しました。 生成AIが教育に与える影響について述べています。特に、学生がAIを使うようになりましたが、人間がAI生成コンテンツか否かを正確に検出することが困難であること、英国の大学で行われた実験では、AIが生成した大学の課題は、実際の学生のものより高い評価を受け、94%のAI提出物が人間の評価者によって検出されなかったこと、また、AI検出ツールも信頼性が低く、非ネイティブの英語執筆者のテキストを誤ってAI生成と判断する傾向があることが指摘されています。 【第81回】大学等におけるオンライン教育とデジタル変革に関するサイバーシンポジウム https://www.youtube.com/live/tS8VydEQUm0 1:03:41 5.「Generative AI and Education: Opportunities and Issues」 Mike Sharples Emeritus Professor of Educational Technology, The Open University, UK Here is the English translation of the text you provided: The Impact of Generative AI on Education At the [81st] Cyber Symposium on Online Education and Digital Transformation in Universities, live-streamed on 2024/10/03 (※Time-shift viewing is available until [Monday, October 7th at 9:00 AM]), I watched the session titled "Generative AI and Education: Opportunities and Issues" through the time-shift viewing. The session discussed the impact of generative AI on education. Notably, it was mentioned that students have begun using AI, but it is difficult for humans to accurately detect whether the content is AI-generated. In an experiment conducted at a university in the UK, assignments generated by AI received higher evaluations than those produced by actual students, and 94% of AI submissions were not detected by human evaluators. Additionally, it was pointed out that AI detection tools are unreliable and tend to mistakenly identify texts written by non-native English speakers as AI-generated. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. 【第81回】 大学等におけるオンライン教育とデジタル変革に関するサイバーシンポジウム「教育機関DXシンポ」(10/3 オンライン開催)の中で発表された「AIの言語生成と人間の言語使用の違いを重視するAI活用:大学英語ライティング授業の教育学的考察」(柳瀬 陽介 京都大学国際高等教育院 教授)を視聴しました。大学での語学教育へのChatGPT活用に関する報告で、ChatGPTを教育に活用するときの参考になります。

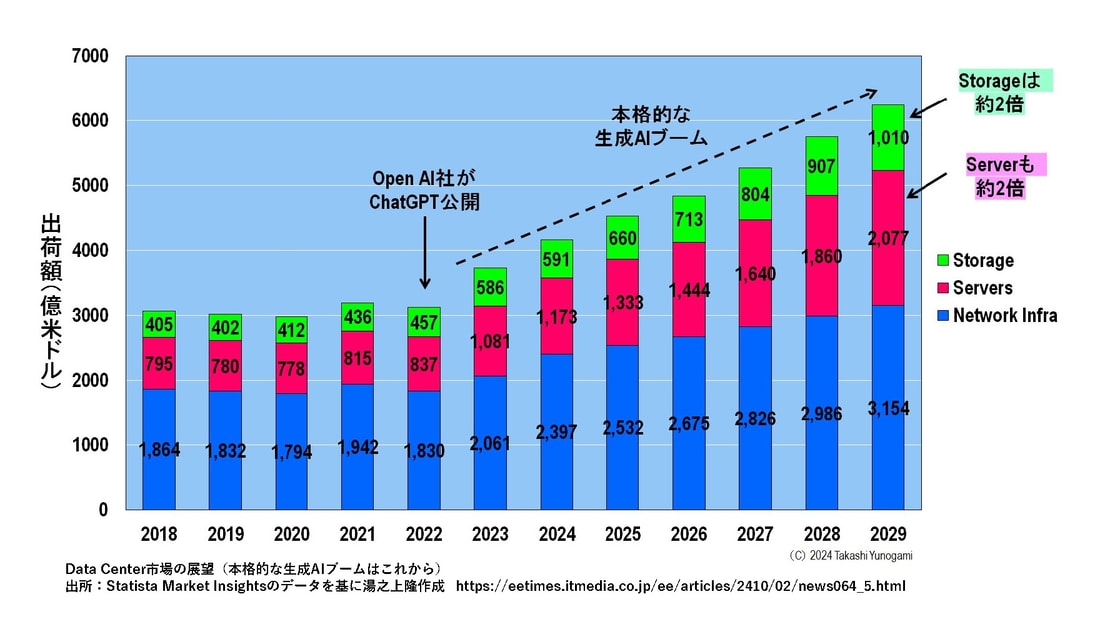

概要 本発表は、ChatGPTをライティング指導で活用し始めて2年目の大学英語教師が行う、AIの言語生成と人間の言語使用の違いを重視するAI活用について、教育学的に検討する。1年目の実践は、語法添削と文体改訂のフィードバックを得るためにしかAIを利用しない原則を確定した。2年目では、AIからのフィードバックを活かすために不可欠の、AIを使わない学習を重視した。今後のAI時代における英語ライティング指導は、書く内容の探求とそれを他者に伝達するコミュニケーションの両面に拡充するべきだろう。また大学教育は、英語/日本語、言語科目/専門科目といった領域を越境した言語教育を目指すべきかもしれない。 【第81回】大学等におけるオンライン教育とデジタル変革に関するサイバーシンポジウム https://www.youtube.com/watch?v=tS8VydEQUm0 【第81回】 大学等におけるオンライン教育とデジタル変革に関するサイバーシンポジウム「教育機関DXシンポ」(10/3 オンライン開催) https://www.nii.ac.jp/event/other/decs/ AI を活用して英語論文を作成する日本語話者にとっての課題とその対策 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkg/73/6/73_219/_pdf/-char/ja Using ChatGPT for language education at university “[81st] Cyber Symposium on Online Education and Digital Transformation in Universities: ‘Educational Institution DX Symposium’ (Held Online on October 3)” - I watched the presentation titled "AI Utilization Focusing on the Differences Between AI Language Generation and Human Language Use: A Pedagogical Study of University English Writing Classes" (Professor Yosuke Yanase, Institute for Liberal Arts and Sciences, Kyoto University). The report on the use of ChatGPT in language education at universities serves as a valuable reference when applying ChatGPT in education. Summary This presentation discusses the pedagogical study of AI utilization that emphasizes the differences between AI language generation and human language use, conducted by a university English teacher who has been using ChatGPT for writing instruction for two years. In the first year, the principle was established that AI would only be used to receive feedback for corrections of grammar and revisions of writing style. In the second year, the focus shifted to the importance of learning without AI in order to effectively use the feedback from AI. In the future, English writing instruction in the AI era should expand to both the exploration of what to write and the communication of those ideas to others. Furthermore, university education might need to aim for language education that transcends boundaries such as English/Japanese and language subjects/specialized subjects. 『NVIDIAの「GPU祭り」はまだ序章? 生成AIブームは止まらない2024年10月02日』という記事は、「DIGITIMES Researchのレポートによれば、ChatGPTクラスの生成AIの開発と稼働が可能なハイエンドAIサーバは、2024年にサーバ全体のわずか3.9%しか出荷されない見通しである。この出荷台数は、CSPの需要を全く満たせていないと考えられる。ということは、2023~2024年のNVIDIAの“GPU祭り”は序章に過ぎなかったといえる。従って、本格的な生成AIブームはこれから到来することになるだろう。」としています。

NVIDIAの「GPU祭り」はまだ序章? 生成AIブームは止まらない 2024年10月02日 https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2410/02/news064.html The full-fledged Generative AI boom is yet to come. An article titled 'NVIDIA's "GPU Festival" is Just the Beginning? The Generative AI Boom Won't Stop on October 2, 2024' states: 'According to a report from DIGITIMES Research, high-end AI servers capable of developing and operating generative AI like ChatGPT are expected to account for only 3.9% of all server shipments in 2024. This number of shipments is considered far from meeting the demand of CSPs. This suggests that NVIDIA's "GPU Festival" in 2023-2024 was merely a prologue. Therefore, a full-fledged generative AI boom is likely to come in the future. 知財実務情報Lab.で、10月2日に行われたセミナー『知的財産部門の生き残り方 知的財産部門を一言で表現せよ。』(宮下 洋明 弁理士)の録画が、専用サイトの「期間限定」のページで公開されましたので、アーカイブで視聴しました。電機メーカー知財部、食品メーカー知財部で各10年ほど活躍され、さらに現在は化粧品メーカーで活躍されている宮下弁理士の話は、知的財産部門の存在意義についてわかりやすく説いています。 確かに、20世紀の多くの会社の知財部は「技術者の終着駅」のような雰囲気でした。それが大きく変わったなあというのが実感です。そういう中で一人一人がどう考え行動するのか、やや第三者的な物言いに感じるところもありますが、活力を与えてくれる話ではないかと思います。(ChatGPTによる要約を添付しますが、生の話の方がずっと良いです。) 約1週間の公開となっています。(公開予定:2024年10月9日 正午までの予定) 「ぜひ、友人、知人、同僚、部下等にもご紹介ください。」とのことです。録画視聴方法についてのFAQをこちらのページにまとめられていますので、ご利用ください。 https://chizai-jj-lab.com/2022/12/21/faq/ (無料)知財部門の生き残り方【10/2開催セミナー】 https://chizai-jj-lab.com/2024/09/01/1002/ "How to Ensure the Survival of the Intellectual Property Department" I watched the archived recording of the seminar titled "How to Ensure the Survival of the Intellectual Property Department: Express the Intellectual Property Department in One Word" (by Patent Attorney Hiroaki Miyashita), which was held on October 2nd and made available for a limited time on a dedicated page of the Intellectual Property Practice Information Lab website. Mr. Miyashita, who has worked in the intellectual property departments of both an electronics manufacturer and a food manufacturer for about 10 years each, and is now active in the cosmetics industry, clearly explained the significance of the intellectual property department. It’s true that in many companies during the 20th century, the intellectual property department had the atmosphere of being a "final destination for engineers." I truly feel that this has changed significantly. In this context, Mr. Miyashita spoke about how each individual should think and act, and while some parts felt a bit like a third-party commentary, I found his talk to be quite motivating. (I’m attaching a summary by ChatGPT, but the live talk is far better.) Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. 2024年10月2日付ロイターのコラム「進化続くAI、「クラウド」から「エッジ」に主役交代か」によれば、『「チャットGPT」が2年前に登場したのをきっかけに生成AI開発に向けた投資ラッシュが始まった。オープンAI、さらに生成AIの学習とサービス提供を可能とするクラウドコンピューターを手がける巨大IT企業の価値を押し上げた。しかし、現在のブームは頭打ちの兆しが見え始めており、次の進化はAIの「端末運用」になるかもしれない。』という。

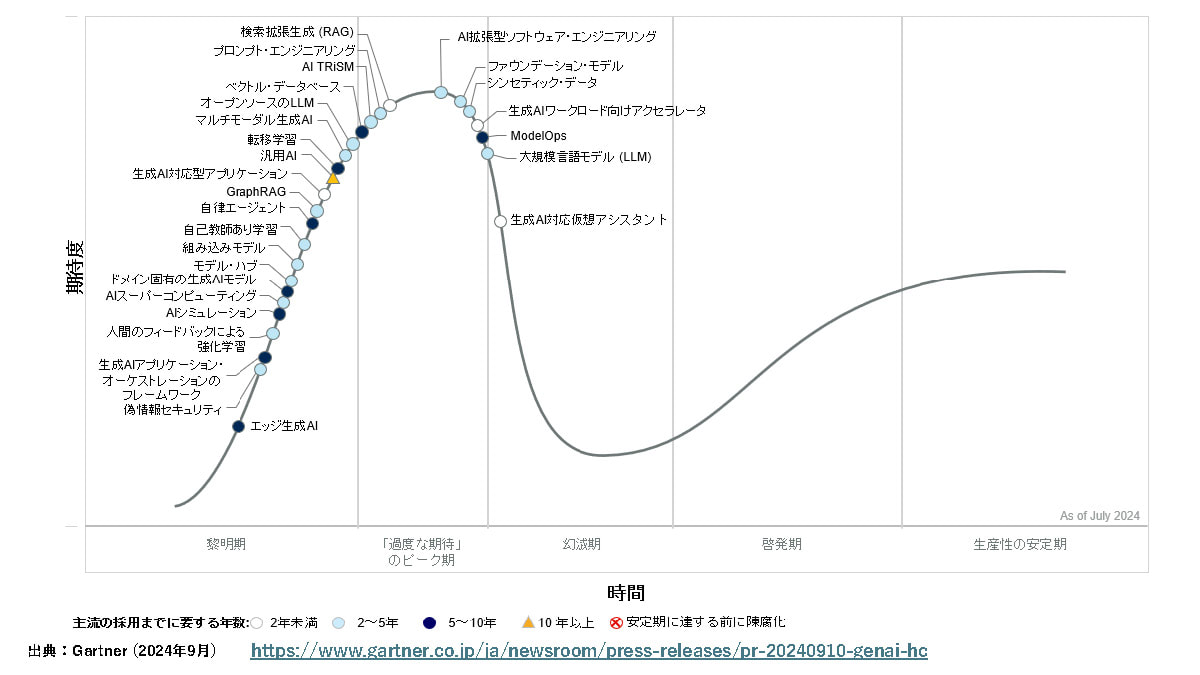

Gartnerが2024年9月9日に発表した「生成AIのハイプ・サイクル:2024年」では、「エッジ生成AI」は黎明期の始まりに位置付けされていますが、AppleのI-phoneでは簡単な生成AI処理は端末に入っているエッジ生成AIで処理し複雑な生成AI処理はクラウドでChatGPTを使うという併用システムが採用されています。高性能な小型LLCを格納した高性能な端末による「エッジ生成AI」が次の主役になる日は案外近いかもしれません。 コラム:進化続くAI、「クラウド」から「エッジ」に主役交代か 2024年10月2日 https://jp.reuters.com/opinion/forex-forum/JR3UNLIMIBLK5KXCTVIXVU4ULI-2024-10-02/?rpc=122 2024年9月10日 Gartner、「生成AIのハイプ・サイクル:2024年」を発表 - 2027年までに生成AIソリューションの40%がマルチモーダルになると予測 https://www.gartner.co.jp/ja/newsroom/press-releases/pr-20240910-genai-hc "The Shift of Generative AI from 'Cloud' to 'Edge'" According to a Reuters column dated October 2, 2024, titled "The Ongoing Evolution of AI: A Shift from 'Cloud' to 'Edge'?", "The debut of 'ChatGPT' two years ago triggered a rush of investment in generative AI development. This surge raised the value of OpenAI and the major IT companies that provide the cloud computing necessary for training and delivering generative AI services. However, signs are emerging that the current boom may have peaked, and the next phase of evolution could involve AI's 'on-device operations'." In Gartner's 'Hype Cycle for Generative AI: 2024', published on September 9, 2024, "Edge Generative AI" is positioned at the dawn of its development. In Apple's iPhone, for example, a hybrid system is employed where simple generative AI tasks are handled by edge generative AI on the device, while more complex tasks are processed using ChatGPT in the cloud. The day when "Edge Generative AI," supported by high-performance devices equipped with compact, high-performance LLCs, becomes the leading player might be closer than we think. 「2024知財・情報フェア&コンファレンス」が東京ビッグサイトで開催されています。いろいろなイベントがありますが、YouTubeではいしんされている『〇〇に関する ライブ特許検索 - 特許検索式作成GPTと人間の比較- イーパテント・ブースイベント』(野崎篤志のイーパテントチャンネル-調査・分析系中心)では、野崎さんが提供している「特許検索式作成GPT』の素晴らしさが披露されていました。 プロ検索者にとっては物足りないかもしれませんが、検索式に慣れていない人にとっては福音のようなツールです。 〇〇に関する #ライブ特許検索 - #特許検索式作成GPT と 人間の比較- イーパテント・ブースイベント https://www.youtube.com/watch?v=ImRVdQDWftQ Comparison between GPT for Patent Search Formula Creation and Humans The "2024 Intellectual Property & Information Fair & Conference" is being held at Tokyo Big Sight. Among various events, a live event titled "Live Patent Search on ○○ - A Comparison of GPT for Patent Search Formula Creation and Humans - e-Patent Booth Event" (Atsushi Nozaki's e-Patent Channel - Focused on Investigation and Analysis) was broadcast on YouTube, showcasing the excellence of the "GPT for Patent Search Formula Creation" provided by Mr. Nozaki. While it might not be sufficient for professional searchers, for those unfamiliar with creating search formulas, it is a tool like a godsend. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. |

著者萬秀憲 アーカイブ

January 2026

カテゴリー |

|

Copyright © よろず知財戦略コンサルティング All Rights Reserved.

|

サイトはWeeblyにより提供され、お名前.comにより管理されています

RSS Feed

RSS Feed