|

第203回知財実務オンラインは、「欧州単一特許/統一特許裁判所(UP/UPC)制度の概況と、グローバルな特許紛争への影響」(ゲスト:TMI総合法律事務所 山下 耕一郎 弁理士)でした。 アーカイブ動画(約1時間35分)を視聴しました。 内容は、下記の通りで、わかりにくい欧州単一特許/統一特許裁判所(UP/UPC)制度の概況が整理され分かりやすく説明されていました。 グローバルな特許紛争への影響では、事例による説明がありました。いろいろ検討しなければいけない事項があり、大変だなあと感じました。 欧州単一特許/統一特許裁判所(UP/UPC)制度の概要 UP/UPC概況 ・統計編 ・事例編 UPCを利用した特許訴訟の事例~グローバルな特許紛争への影響~ ・10X Genomics, Inc. v. Nanostring Technologies, Inc. 考察 (第203回)知財実務オンライン:「欧州単一特許/統一特許裁判所(UP/UPC)制度の概況と、グローバルな特許紛争への影響」(ゲスト:TMI総合法律事務所 弁理士 山下 耕一郎) https://www.youtube.com/watch?v=rwMI3cM25mU Intellectual Property Practice Online: "European Unitary Patent / Unified Patent Court (UP/UPC) System" The 203rd session of Intellectual Property Practice Online covered "The Overview of the European Unitary Patent / Unified Patent Court (UP/UPC) System and its Impact on Global Patent Disputes" (Guest: Koichiro Yamashita, Patent Attorney at TMI Associates). I watched the archived video (approximately 1 hour and 35 minutes). The content, as outlined below, provided a clear and organized explanation of the complex European Unitary Patent / Unified Patent Court (UP/UPC) System. Regarding the impact on global patent disputes, explanations were provided through case studies. I realized there are many factors that need to be considered, making it seem quite challenging.

Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document.

0 Comments

ChatGPT独り勝ちの時代から、熾烈な競争で生成AI急速に進化しています。結果として、自分の用途に合った生成AIを選ぶことが出来る時代になってきました。

「【徹底比較】5大生成AIサービス、結局どれを使えばいい?」では、ChatGPT、Perplexity、Claude、Gemeni、Copilot という主要な生成AIサービスを比較検討しています。 「天秤AI byGMO」を使えば、無料で、同じプロンプトで、最大6つの生成AIを比較検討することができます。 【徹底比較】5大生成AIサービス、結局どれを使えばいい? 2024年8月15日 https://newspicks.com/topics/ikigai-meets-ai/posts/109?fromNews=true 最大6つの生成AIモデルを使い無料で同時検索! 比較検索「天秤AI byGMO」としてリニューアルオープン https://www.gmo.jp/news/article/9020/ 比較検索なら 天秤AI byGMO https://tenbin.ai/ Choosing the Right Generative AI for Your Needs The era of ChatGPT’s dominance has passed, and generative AI is rapidly evolving due to fierce competition. As a result, we are now in a time where you can choose a generative AI that best suits your specific needs. In the article "[In-Depth Comparison] Which of the 5 Major Generative AI Services Should You Actually Use?", the major generative AI services—ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini, and Copilot—are compared and evaluated. With "Tenbin AI by GMO," you can compare up to six generative AI services with the same prompt for free. NTT人間情報研究所では、GPTの課題である、言語モデルサイズ、情報の信頼性、モデルの成長性、言語以外のモーダルへの適用性、大規模学習に伴う消費電力の問題を解決する独自の高効率なLLMである「tsuzumi」を2023年11月に発表しました。「tsuzumi」の差異化ポイントは①言語モデルの小型化(コスト削減)、②日本語処理性能の優位性、③カスタマイズ性の向上、④マルチモーダル対応です。 GLOCOM六本木会議オンライン#82「 NTT版LLM tsuzumiについて」(2024/08/06公開、約57分)では、生成AIの基礎からNTTが開発したLLM「tsuzumi」まで詳細に説明されています。 GLOCOM六本木会議オンライン#82 NTT版LLM tsuzumiについて 2024/08/06 https://www.youtube.com/watch?v=kvdebJVLXgs NTT Version LLM "tsuzumi" In November 2023, NTT Human Informatics Laboratories announced "tsuzumi," a highly efficient LLM (Large Language Model) that addresses the challenges of GPT, including model size, information reliability, model scalability, applicability to non-linguistic modalities, and the power consumption associated with large-scale training. The distinguishing features of "tsuzumi" include: ① miniaturization of the language model (cost reduction), ② superiority in Japanese language processing, ③ improved customizability, and ④ support for multimodal applications. In GLOCOM Roppongi Online Conference #82 "About NTT's LLM tsuzumi" (released on August 6, 2024), a detailed explanation is provided from the basics of generative AI to NTT's development of the LLM "tsuzumi." Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. Sakana AIは、「AIサイエンティスト」(The AI Scientist)と命名された「LLMを使って、研究開発プロセスそのものの自動化する」という革新的な技術を公開しました。

オックスフォード大学とブリティッシュ・コロンビア大学との共同研究により、「The AI Scientist: Towards Fully Automated Open-Ended Scientific Discovery」という論文にまとめられています。 AIサイエンティストは、アイデア創出、実験の実行と結果の要約、論文の執筆及びピアレビューといった科学研究のサイクルを自動的に遂行する新たなAIシステムということです。 AI Scientistが本当に革新的なアイデアを生み出せるかどうかは、まだ未知数のようです。 「AIサイエンティスト」: AIが自ら研究する時代へ August 13, 2024 https://sakana.ai/ai-scientist-jp/ AIによる科学研究の自動化:「AI Scientist」が切り開く新時代 https://note.com/it_navi/n/n3b57b7c2f537 ついにご家庭にやってきたシンギュラリティ。AIサイエンティストが勝手に仮説を立て、実験して、論文を書く https://note.com/shi3zblog/n/nc8ef423e2461 「AIサイエンティスト」が科学論文を自動生成?驚きの15ドルで新たな研究成果(2024-08)【論文解説シリーズ】 https://www.youtube.com/watch?v=9Oa1ZY833jc 15米ドルで論文を自動執筆、Sakana AIが開発した「AI Scientist」とは https://thebridge.jp/2024/08/sakana-ai-scientist-conducts-research-autonomously-challenging-scientific-norms Towards an Era Where AI Conducts Research on Its Own: The Launch of "AI Scientist" Sakana AI has unveiled an innovative technology called the "AI Scientist," which aims to automate the research and development process itself using LLM (Large Language Models). This breakthrough is the result of a joint study with the University of Oxford and the University of British Columbia, and the findings have been compiled in a paper titled "The AI Scientist: Towards Fully Automated Open-Ended Scientific Discovery." The AI Scientist is a new AI system capable of autonomously carrying out the entire scientific research cycle, including idea generation, experiment execution and result summarization, as well as paper writing and peer review. Whether the AI Scientist can truly generate groundbreaking ideas remains uncertain. パテント誌6月号の『進歩性判断のダブルスタンダード -「本件(本願)発明の技術的意義(発明の課題解決)」が “(特にパラメータ発明の)容易想到性” 判断に与える影響-』(高石 秀樹 弁護士)は、『裁判所における進歩性判断において、主引用発明と副引用発明とを組み合わせる論理付けによるときは、主引用発明と副引用発明とで課題が異なる場合に組み合わせ難いことに加えて、本件発明と主引用発明とで課題が異なる場合も、主引用発明から出発して本件発明の課題を解決して本件発明に至ることは容易でないとして進歩性が認められる傾向にある。』ことを前提として、下記のように考察しています。 『「設計事項」には、主副引用発明の組み合わせと同じく、《α》本件発明と主引用発明との課題の同一性というアプローチと、《β》本件発明の技術的意義によるアプローチがあるところ、特に《β》のアプローチにおいては、審査基準でも『主副引用発明の組み合わせ』と明確に区別されている『設計事項』の類型(上記③)が、本件発明と主引用発明との相違点が本件発明の技術的意義に関わる場合(発明の課題解決と相関している場合)は設計事項として片付けられにくいというダブルスタンダードが存在する』 進歩性判断のダブルスタンダード-「本件(本願)発明の技術的意義(発明の課題解決)」が“(特にパラメータ発明の)容易想到性” 判断に与える影響- https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4449 Double Standards in the Assessment of Inventive Step In the June issue of the Patent Journal, the article titled "Double Standards in the Assessment of Inventive Step - The Impact of the 'Technical Significance of the Invention (Problem Solved by the Invention)' on the 'Obviousness' Judgment (Especially for Parameter Inventions)" by attorney Hideki Takaishi discusses the following premise: "In court decisions on inventive step, when combining the primary and secondary cited inventions, if the problems addressed by these inventions differ, it is challenging to combine them. Additionally, if the problems addressed by the primary cited invention and the present invention differ, it is generally difficult to solve the problem of the present invention starting from the primary cited invention, and hence, the inventive step tends to be recognized." Based on this premise, the article analyzes the following points: "Just like the combination of the primary and secondary cited inventions, there are two approaches to 'design matters': 《α》 the approach of the identity of the problems between the present invention and the primary cited invention, and 《β》 the approach based on the technical significance of the present invention. Particularly in the case of approach 《β》, there exists a double standard wherein the type of 'design matters,' which is clearly distinguished from the 'combination of primary and secondary cited inventions' in the examination standards, is less likely to be dismissed as a mere design matter when the difference between the present invention and the primary cited invention pertains to the technical significance of the present invention (i.e., when it correlates with the problem solved by the invention)." Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. 8月8日に行われた第202回知財実務オンライン:「関西から知財実務を発信!~KTKのええとこ教えます~」をアーカイブ動画で視聴しました。 KTK(関西特許研究会)は、関西の弁理士・弁護士を中心に運営されている知的財産全般の研究会で、会員数650名、活動内容の詳細な紹介がありました。 ずいぶん昔になりますが、「夏季セミナー」に参加させてもらったことがあります。今年の夏季セミナーは、9月7日(土)・8日(日)琵琶湖畔のホテルで行われ、セミナー前半の部では、講演テーマ「最近の知財高裁の動き」(講演者 本多 知成 知的財産高等裁判所長)、セミナー後半の部では、「激動する時代にビジネスの未来を支える知財専門家の役割と可能性」(講演者 加島 広基 日本橋知的財産総合事務所 代表弁理士、知財実務オンラインのナビゲーター)という豪華な布陣です。 (第202回)知財実務オンライン:「関西から知財実務を発信!~KTKのええとこ教えます~」(ゲスト:KTK代表幹事 大池聞平/坂田泰弘/青木覚史/佐々木健一) https://www.youtube.com/watch?v=qwso8AvZK1s KTK 関西特許研究会 https://ktk-ip.com/ Intellectual Property Practice Online: Broadcasting IP Practice from Kansai! KTK Intellectual Property Practice Online: Broadcasting IP Practice from Kansai! KTK I watched the archived video of the 202nd Intellectual Property Practice Online, held on August 8th, titled "Broadcasting IP Practice from Kansai! We'll Show You the Best of KTK." KTK (Kansai Patent Research Society) is a research group focused on intellectual property, mainly operated by patent attorneys and lawyers in the Kansai region, with a membership of 650 people. The event included a detailed introduction of its activities. It was quite some time ago, but I once had the opportunity to participate in their "Summer Seminar." This year's Summer Seminar will be held on September 7th (Saturday) and 8th (Sunday) at a lakeside hotel by Lake Biwa. The first part of the seminar features a lecture titled "Recent Developments at the IP High Court" by Mr. Tomonari Honda, Chief Judge of the Intellectual Property High Court. The second part of the seminar includes another lecture titled "The Role and Potential of IP Professionals in Supporting the Future of Business in a Turbulent Era," by Mr. Hiromoto Kashima, Representative Patent Attorney of Nihonbashi Intellectual Property Office and the navigator of IP Practice Online. This is a very impressive lineup. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. パテント誌6月号の「生成 AI を活用した特許データの処理、視覚化、分析、及び、解釈について」が、パテント誌のホームページで無料公開されています。 「この論文の投稿日は2023.9.27なのですが、生成AIの進歩が速すぎて、あっという間に陳腐化してしまいます。」、「今年の知財学会では、特許データから生成した分類を使用した分析法で発表する予定」ということで、期待しています。 「生成 AI を活用した特許データの処理、視覚化、 分析、及び、解釈について」、が公開されました。 https://note.com/ip_design/n/ncf431ecf22c1 生成 AI を活用した特許データの処理、視覚化、分析、及び、解釈について https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4453 Processing of Patent Data Using Generative AI The article "Processing, Visualization, Analysis, and Interpretation of Patent Data Using Generative AI" from the June issue of the Patent Journal is now available for free on the Patent Journal homepage. "The submission date for this article was September 27, 2023, but the rapid advancement of generative AI quickly made it obsolete," he said. "At this year's Intellectual Property Society conference, I plan to present an analysis method using classifications generated from patent data, so I'm looking forward to that." Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. パテント誌6月号に掲載されている神戸大学大学院法学研究科前田 健 教授の『新規性・進歩性の判断対象たる「発明」の意義-パブリック・ドメインの保護とイノベーションの調和に向けて-』という論考は、具体物説を支持し、「請求項に係る発明の技術的範囲に含まれるかどうかは、客観的な構成に基づいて判断されるべきであって、その背後にある技術思想あるいは実施者の目的等の主観は考慮されないと考えるべきである。」としています。 そして、この考え方が現状の実務では受け入れられないことを認識しながら、「本稿の出した結論そのものが受け入れられないとしても、問題意識が広く共有され、更なる議論が進展することを強く期待したい。」としています。 新規性・進歩性の判断対象たる「発明」の意義 -パブリック・ドメインの保護とイノベーションの調和に向けて- https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4450 The Significance of "Invention" as the Subject of Novelty and Inventive Step Assessments In the article "The Significance of 'Invention' as the Subject of Novelty and Inventive Step Assessments: Toward a Balance Between Public Domain Protection and Innovation" published in the June issue of the Patent Journal, Professor Ken Maeda of Kobe University Graduate School of Law supports the tangible object theory. He argues that "whether an invention falls within the technical scope of a claim should be judged based on objective elements, and subjective factors such as the underlying technical idea or the purpose of the implementer should not be considered." Furthermore, while acknowledging that this approach is not currently accepted in practice, he expresses his strong hope that "even if the conclusion reached in this paper is not accepted, the awareness of the issue will be widely shared, and further discussions will progress." Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. 科学技術・学術政策研究所(NISTEP)が「科学技術指標2024」を公表しました。

科学技術指標は、科学技術活動を客観的・定量的データに基づき体系的に把握するための基礎資料として約160の指標で日本及び主要国の状況を毎年公表しています。今年公開されたのは、2020~22年の3年間を平均したデータ。 日本の産学官を合わせた研究開発費、研究者数は主要国(日米独仏英中韓の7か国)中第3位、論文数(分数カウント法)は世界第5位。注目度の高い論文を見るとTop10%論文数で第13位。 論文数、トップ10%論文数とも、1位は中国、2位は米国。日本のトップ10%での凋落が目立ちます。 注目の科学論文数、日本は過去最低の13位 1位中国、2位米国 2024年8月9日 https://digital.asahi.com/articles/ASS8922C5S89ULBH007M.html 論文数、日本の順位変わらず 24年版の科学技術指標―文科省 2024年08月09日 https://www.jiji.com/jc/article?k=2024080901202&g=soc 科学論文で米中2強続く 日本総数5位、国際研究に二の足 2024年8月9日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOSG050WG0V00C24A8000000/ 科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2024」を公表しました https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2020/1422310_00029.htm (出典)文部科学省 科学技術・学術政策研究所、科学技術指標2024、調査資料-341、2024年8月 https://www.nistep.go.jp/research/science-and-technology-indicators-and-scientometrics/indicators Science and Technology Indicators 2024 The National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP) has released the "Science and Technology Indicators 2024." These indicators serve as fundamental data for systematically understanding science and technology activities based on objective and quantitative data. They are published annually, covering the situations in Japan and major countries through approximately 160 indicators. The data released this year is an average from the three years spanning 2020 to 2022. Japan ranks third among major countries (the seven countries being Japan, the US, Germany, France, the UK, China, and South Korea) in terms of research and development expenditures and the number of researchers across industry, academia, and government. In terms of the number of published papers (fractional count method), Japan ranks fifth in the world. However, when looking at highly cited papers, Japan ranks 13th in the number of Top 10% papers. China ranks first, and the United States second, in both the total number of papers and the number of Top 10% papers. The decline in Japan's ranking in the Top 10% papers is particularly noticeable. パテント誌 2024年6月号の前知的財産高等裁判所長 大鷹 一郎 弁護士による『発明の進歩性の判断における「効果」に関する考察-最高裁令和元年 8 月 27 日第三小法廷判決(平成 30 年(行ヒ)第 69 号)を題材に-』は、発明の「効果」、特に「予測できない顕著な効果」の進歩性の判断における位置付け及び判断方法について、最高裁令和元年 8 月 27 日第三小法廷判決(最高裁として初めて、発明の進歩性の判断における予測できない顕著な効果の有無の判断方法を示したもの)及び差戻前後の各判決の判断の対比等を通じて、裁判実務上の観点から、考察したものです。 発明の進歩性の判断における「効果」に関する考察 https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4446 "Effects" in the Determination of Inventive Step The article titled "A Study on the 'Effects' in the Determination of Inventive Step: Focusing on the Supreme Court's Third Petty Bench Decision on August 27, 2019 (Heisei 30 (Gyohi) No. 69)" by former Chief Judge of the Intellectual Property High Court, Ichiro Otaka, published in the June 2024 issue of Patent Journal, discusses the positioning and methods of determining the "effects" of an invention, particularly the "unexpected remarkable effects," in the context of inventive step. This study examines the Supreme Court's decision on August 27, 2019, which was the first to indicate the method for determining the presence of unexpected remarkable effects in the context of inventive step, and compares the judgments before and after the remand, from a practical judicial perspective. 4o Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. 日本弁理士会は2024年7月30日、「生成AIと知的財産権」の関係についての記者説明会を開催しました。

本日のポイントとして、「生成AIは発明創作のための有効なツール」とし、「生成AIは、さまざまな利点も多いが、著作権との関わりにおいては問題となる点も多い。しかし、生成AIは、特許権により保護される「発明」を創作するための、有効な支援ツールとなる可能性が高い。生成AIと発明(特許権)とは相性が良い。例えば、ある特定の性質を示す材料を生成するために、複数の材料の中から好ましい材料を選択するような作業や、複数の部材を組み合わせて構成される構造物において、各部材の好ましい配置や形状等を創作する作業等、手間のかかる作業については、生成AIに実行させることで大幅に時間短縮を図ることができる。このように手間のかかる作業については生成AIにまかせることで、効率よく発明創作を行うことができる。」としています。 「生成AIと発明(特許権)は相性が良い」知財の専門家、日本弁理士会が解説 https://news.yahoo.co.jp/articles/0ce5ae88bcc812db71de3ac5a45d1ca9f8da6b71 特許権、意匠権、商標権と生成AIの関係を整理 「生成AIと発明(特許権)は相性が良い」知財の専門家、日本弁理士会が解説 2024年08月06日 https://ascii.jp/elem/000/004/214/4214162/ Generative AI as an Effective Tool for Inventive Creation On July 30, 2024, the Japan Patent Attorneys Association held a press briefing on the relationship between generative AI and intellectual property rights. The key point of today's briefing was that "generative AI is an effective tool for inventive creation." While generative AI has numerous advantages, it also presents several issues concerning copyright. However, it has the potential to be an effective support tool for creating "inventions" protected by patent rights. Generative AI and inventions (patent rights) are well-matched. For example, tasks such as selecting preferable materials from multiple options to generate a material with specific properties or creating desirable arrangements and shapes of components in a structure composed of multiple elements can be significantly expedited by using generative AI. By delegating such time-consuming tasks to generative AI, inventive creation can be performed more efficiently. パテント誌 2024年6月号の髙橋淳 弁護士「進歩性判断における技術的貢献の位置づけ」は、下記の要約の通りで、現状の進歩性判断の問題点を鋭く指摘したものです。 『進歩性は、産業の発展に寄与するか否かという政策的観点から、独占権を付与するべき発明を選別するための要件の一つであり、進歩性判断の精緻化を進めるだけではなく、過度の硬直化を回避し、柔軟性を確保するという観点も重要である。 進歩性判断の柔軟性を確保するためには、進歩性の本質を複数の視点から捉えることが適切であり、それは、非容易想到性と技術的貢献の双方の要素により構成されると解される。そして、進歩性の有無は、この 2つの要素の相関関係により判断するべきである。 非技術的要素を含む発明の進歩性判断については、非技術的要素を相違点として把握して、その克服の非容易想到性だけを理由として進歩性を肯定することは、技術的貢献のない発明の進歩性を認めることになり妥当ではない。』 進歩性判断における技術的貢献の位置づけ https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4448 The Position of Technical Contribution in the Determination of Inventive Step The article "The Position of Technical Contribution in the Determination of Inventive Step" by Attorney Jun Takahashi in the June 2024 issue of Patent Journal sharply points out the current issues in determining inventive step, as summarized below. "Inventive step is one of the requirements for selecting inventions that should be granted exclusive rights from a policy perspective of contributing to the advancement of industry. It is important not only to refine the determination of inventive step but also to avoid excessive rigidity and ensure flexibility. To ensure the flexibility of inventive step determination, it is appropriate to grasp the essence of inventive step from multiple perspectives, which is understood to be composed of both non-obviousness and technical contribution elements. The presence or absence of an inventive step should be determined based on the correlation between these two elements. Regarding the determination of the inventive step of inventions that include non-technical elements, it is not appropriate to recognize the inventive step solely based on the non-obviousness of overcoming differences if those differences are non-technical elements. This would lead to recognizing the inventive step of inventions without technical contribution." Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. パテント誌 2024年6月号の東京大学大学院法学政治学研究科 田村善之 教授「進歩性(非容易推考性)要件における二次的考慮説の現在地~プロキシー(代理変数)としての「顕著な効果」論~」は、進歩性(非容易推考性)の要件において、田村教授が支持する二次的考慮説の立ち場から、局所的眼科用処方物最判、二次的考慮説と称する見解のなかで登場している「非成功の合理的な期待説、阻害要因説とでも命名すべき見解」、さらに、二次的考慮説と独立要件説に対する第三の立場として主張されている「技術的貢献説」、への考え方を示しています。 そして、技術的貢献説からの示唆を踏まえつつ、従前どおりの二次的考慮説を維持しながら、顕著な効果を構成の非容易推考性を示すプロキシー(代理変数)として運用することが望ましいと考えていると結論されています。 進歩性(非容易推考性)要件における二次的考慮説の現在地~プロキシーとしての「顕著な効果」論~ https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4447 The Current Status of the Secondary Considerations Theory in the Requirement of Inventive Step In the June 2024 issue of the Patent Journal, Professor Yoshiyuki Tamura of the Graduate Schools for Law and Politics at the University of Tokyo discusses "The Current Status of the Secondary Considerations Theory in the Requirement of Inventive Step (Non-Obviousness) – The Theory of ‘Significant Effect’ as a Proxy (surrogate variable).” From the standpoint of the secondary considerations theory, which Professor Tamura supports, he addresses various perspectives, including the Supreme Court’s decision on a localized ophthalmic preparation, the "rational expectation of failure theory," and the "obstruction theory," which should be named among the views referred to as the secondary considerations theory. Furthermore, he introduces the "technical contribution theory," which is proposed as a third position independent of the secondary considerations theory and the independent requirement theory. Taking into account the insights from the technical contribution theory, Professor Tamura concludes that it is desirable to maintain the traditional secondary considerations theory while using significant effect as a proxy (surrogate variable) to demonstrate the non-obviousness of the invention. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. 8月2日に、AI戦略会議(第11回)・AI制度研究会(第1回)が合同開催されました。

会議では、AI政策の現状と制度課題について議論が行われましたが、最後の岸田総理のまとめに述べた4点でしょう。 1つ目は、リスク対応とイノベーション促進の両立。ガイドラインをベースとしつつ、リスクの大きさに応じて対策を講じ、AIの安全性を確保する必要がある。 2点目は、技術・ビジネスの変化の速さに対応できる柔軟な制度の設計。 3点目は、国際的な相互運用性、国際的な指針への準拠。 4点目は、政府によるAIの適正な調達と利用。 内閣府の資料は、AI政策の現状と制度課題に関する包括的な内容をまとめており、国内外の取り組み、リスク対応、AI事業者ガイドライン、AI制度の在り方について詳述しています。欧米の「ソフトローとハードローの組合せ」に対し、基本的な考え方:は、アジャイルでフレキシブルなガイドラインの活用で対応するとの考えですが、規制対象となる行為、規制の手法、規制の強度、基準などリスクに応じた法規制の検討も進めるということです。 AI戦略会議・AI制度研究会合同会議 令和6年8月2日 https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202408/02ai.html AI戦略会議・AI制度研究会合同会議-令和6年8月2日 https://www.gov-online.go.jp/press_conferences/prime_minister/202408/video-286980.html AI戦略会議(第11回)・AI制度研究会(第1回)※合同開催 https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/11kai/11kai.html 資料1 AI政策の現状と制度課題について https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/11kai/shiryo1.pdf 資料2 構成員提出資料 https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/11kai/shiryo2.pdf 参考資料1 AI戦略会議 構成員名簿 https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/11kai/sanko1.pdf 参考資料2 AI制度研究会 構成員名簿 https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/11kai/sanko2.pdf Current Status of AI Policy and System Issues: AI System Research Group Launch On August 2, the AI Strategy Council (11th meeting) and the AI System Research Group (1st meeting) were jointly held. The meeting discussed the current status of AI policy and system issues, with Prime Minister Kishida summarizing four main points:

パテント誌 2024年6月号、7月号で、連続特集として「進歩性」が取りあげられています。

その序言で、早稲田大学名誉教授 高林 龍 弁護士が、進歩性判断における理論面での研究の進展を提示するものとしては、3つの論考を挙げています。 6月号の東京大学大学院法学政治学研究科 田村善之 教授「進歩性(非容易推考性)要件における二次的考慮説の現在地~プロキシーとしての「顕著な効果」論~」、髙橋淳 弁護士「進歩性判断における技術的貢献の位置づけ」及び7月号の時井真 弁護士「非容易推考説と技術的貢献説の協調運用~進歩性判断の第三の道の模索~」です。 いずれも技術的貢献説的な発想を踏まえた進歩性判断基準の再考に関するもので、進歩性「おお甘」の時代に新風を吹き込んでいるといえるかもしれません。 連続特集「進歩性」序言 https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4445 下記は、ChatGPT 4oに高林先生の序言を要約させたものです。わかりやすい要約になっています。 『連続特集「進歩性」序言.pdf 要約してください。 ChatGPT連続特集「進歩性」序言の要約 この文書は、2024年6月号と7月号のパテント誌で特集される「進歩性」に関する序言です。特許発明の進歩性は弁理士にとって最も関心の高いテーマであり、過去にも何度か取り上げられてきましたが、今回は特にAIを用いた発明の進歩性判断など、新たな実務的および理論的な課題が議論されています。 背景と目的

進歩性(非容易推考性)要件における二次的考慮説の現在地~プロキシーとしての「顕著な効果」論~ https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4447 進歩性判断における技術的貢献の位置づけ https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4448 非容易推考説と技術的貢献説の協調運用~進歩性判断の第三の道の模索~ パテント第77巻第8号(2024年7月10日)WEBでの公開は2024年9月1日予定 Continuous Feature on "Inventive Step" in the Patent Journal The Patent Journal's June and July 2024 issues feature a continuous series on "Inventive Step." In the preface, Waseda University Professor Emeritus and attorney Ryu Takabayashi highlights three theoretical studies that present advancements in the study of inventive step assessment. The June issue includes contributions from Professor Yoshiyuki Tamura of the University of Tokyo Graduate Schools for Law and Politics, discussing "The Current Status of the Secondary Considerations Doctrine in the Requirement of Inventive Step (Non-Obviousness) - The Theory of 'Significant Effect' as a Proxy," and from attorney Jun Takahashi on "The Position of Technical Contribution in Inventive Step Assessment." The July issue features an article by attorney Shin Tokii on "Harmonious Operation of the Non-Obviousness and Technical Contribution Doctrines - Exploring a Third Path in Inventive Step Assessment." All of these works revisit the criteria for assessing inventive step based on the concept of technical contribution and may be seen as introducing a fresh perspective in the era of lenient inventive step standards. 2024年7月24日に行われた『「ローストビーフ」事件 ~特殊パラメータ特許をめぐる紛争』(講師:坂本国際特許商標事務所 生塩智邦 弁理士)が、YouTube「知財パーク動画チャンネル / 坂本国際特許商標事務所」で無料公開されています。(約46分) 令和4(ネ)10055(特定加熱食肉製品:ローストビーフ)特許権侵害差止等請求控訴事件をわかりやすく説明しています。 ・事件の概要 (特許内容、紛争経緯、争点) ・侵害論の解説(充足論と無効論) ・損害論の解説(102条2項の推定覆滅理由の採否) ・まとめ <坂本国際特許商標事務所オンラインセミナー> 【知財担当者必見!】オンラインセミナー『「ローストビーフ」事件 ~特殊パラメータ特許をめぐる紛争』(坂本国際特許商標事務所 生塩智邦) https://www.youtube.com/watch?v=dQvxtPu1ZdM 令和4年(ネ)10055【特定加熱食肉製品】<東海林>*特定の測定方式を用いると認識できた。 2024年07月26日 https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c4%e5%b9%b4%e3%83%8d10055%e3%80%90%e7%89%b9%e5%ae%9a%e5%8a%a0%e7%86%b1%e9%a3%9f%e8%82%89%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%80%91%ef%bc%9c%e6%9d%b1%e6%b5%b7%e6%9e%97%ef%bc%9e%e7%89%b9%e5%ae%9a/ 特定加熱食肉製品の製造方法等に関する特許権の侵害を理由として、被控訴人によるローストビーフの製造販売等による損害の賠償を求めた事案において、控訴人の請求を棄却した原判決を取り消し、その請求を一部認容した事例 (ローストビーフ事件)知財高裁 令和5年12月27日判決(令和4年(ネ)第10055号) https://www.jiii.or.jp/chizai-members/contents24/202406/202406_2.pdf 令和4(ネ)10055(特定加熱食肉製品) 除くクレーム 14/4/2024 https://yorozuipsc.com/blog/410055 2024.3.19 侵害訴訟等 令和4年(ネ)第10055号「特定加熱食肉製品、特定加熱食肉製品の製造方法及び特定加熱食肉製品の保存方法」事件 https://unius-pa.com/infringement_lawsuit/10162/ 今月の進歩性 202403 ③令和4(ネ)10055、10066 特許権侵害差止等請求控訴事件 https://www.youtube.com/watch?v=5XvqIQn7jdc 知財高判令和5年12月27日(令和4年(ネ)第10055号 特許権侵害差止等請求控訴事件) 2024.02.27 弊所弁護士弓削田博、河部康弘、平田慎二が株式会社シンコウフーズ様、スターゼン株式会社様を控訴人として代理した、令和4年(ネ)第10055号 特許権侵害差止等請求控訴事件について、知的財産高等裁判所による判決が公開されました。 https://www.yu-kobalaw.com/case/%E7%9F%A5%E8%B2%A1%E9%AB%98%E5%88%A4%E4%BB%A4%E5%92%8C5%E5%B9%B412%E6%9C%8827%E6%97%A5%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C4%E5%B9%B4%EF%BC%88%E3%83%8D%EF%BC%89%E7%AC%AC10055%E5%8F%B7-%E7%89%B9%E8%A8%B1/ 知財高判令和5年12月27日(令和4年(ネ)第10055号) https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/092732_hanrei.pdf 特許法の八衢 2024-02-18 製法発明につき、104条を適用して、製法を特定しない物に差止めを認めた事案 ― 知財高判令和5年12月27日(令和4年(ネ)第10055号) https://patent-law.hatenablog.com/entry/2024/02/18/113040 滝沢ハムが特損4400万円 ローストビーフ製造で特許侵害 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC282MH0Y3A221C2000000/ 損害賠償の特別損失4400万円を計上 滝沢ハム10~12月期 製造法の特許侵害訴訟 2023/12/29 https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/838830 令和4年(ネ)第10055号 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 (原審:東京地方裁判所 平成30年(ワ)第36232号) https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/092732_point.pdf https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/092732_hanrei.pdf Reiwa 4 (Ne) 10055 (Specific Heated Meat Product = "Roast Beef" Case) The presentation titled "The 'Roast Beef' Case - Dispute Over Special Parameter Patents" (Lecturer: Tomokuni USHIO, Patent Attorney, Sakamoto International Patent and Trademark Office) held on July 24, 2024, is now freely available on the YouTube channel "Intellectual Property Park Video Channel / Sakamoto International Patent and Trademark Office." (Approximately 46 minutes). The appeal case Reiwa 4 (Ne) 10055 (Specific Heated Meat Product: Roast Beef) for a patent infringement injunction is clearly explained. The presentation covers the following points:

Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. 7月31日の「中高生からの東大AI教育とは?AI時代で学歴は消えるか【豊島晋作のテレ東経済ニュースアカデミー】」(約53分)は、日本のAI教育の第一人者である東京大学の松尾豊教授が主宰する「東大AI講座」を紹介しています。「東大AI講座」は、中高生でも無料で国内最高水準のAI教育を受けることができるということで、話題になっています。 中高生からの東大AI教育とは?AI時代で学歴は消えるか【豊島晋作のテレ東経済ニュースアカデミー】 https://www.youtube.com/watch?v=wKO1qC7OfBE What is AI Education from the University of Tokyo for Junior High and High School Students? The program titled "What is AI Education from the University of Tokyo for Junior High and High School Students? Will Academic Credentials Disappear in the AI Era? [Shinsaku Toyoshima's TV Tokyo Economic News Academy]" (approximately 53 minutes), aired on July 31, introduces the "University of Tokyo AI Course" led by Professor Yutaka Matsuo, a leading expert in AI education in Japan. The "University of Tokyo AI Course" has gained attention because it allows junior high and high school students to receive top-level AI education in Japan for free. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. YouTube弁護士・高石秀樹の特許チャンネルで『【特許】「粘着テープ」事件(令和3年(行ケ)10091<本多>) 技術的意義が低い4個の“数値限定に係る相違点”を何れも容易想到とした事例』(約36分)が8月4日に公開されました。

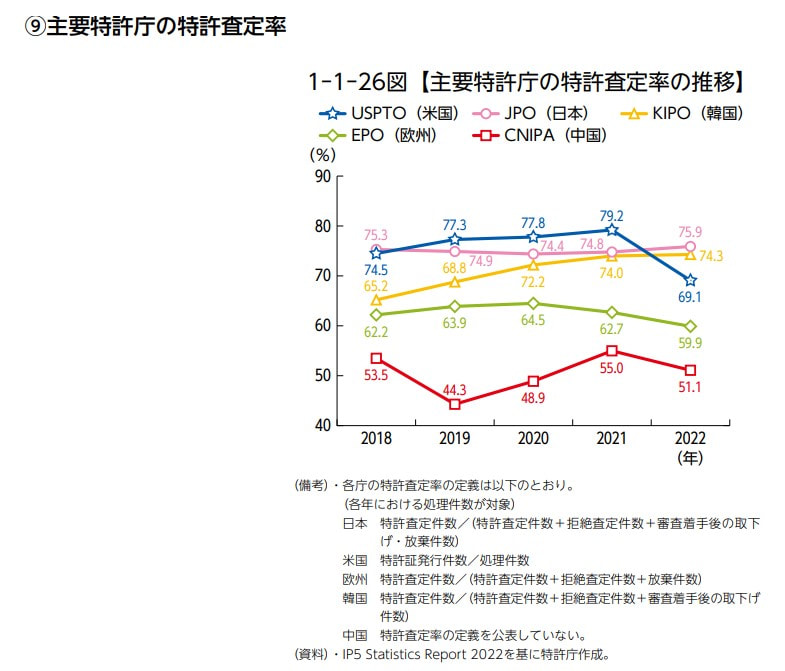

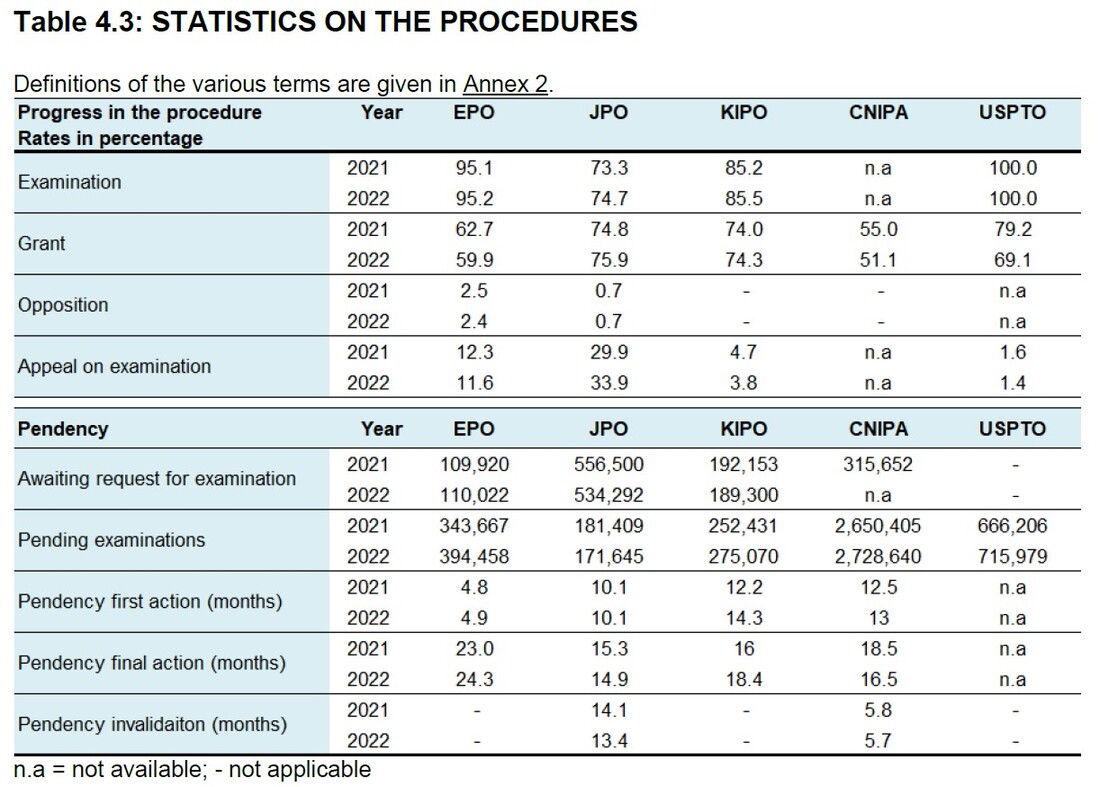

パラメータ発明で進歩性が否定された事例を解説したうえで、どうすればパラメータ発明の進歩性を認めさせることができるのかをわかりやすく解説しています。 【特許】「粘着テープ」事件(令和3年(行ケ)10091<本多>) 技術的意義が低い4個の“数値限定に係る相違点”を何れも容易想到とした事例 https://www.youtube.com/watch?v=oiVwi2Iiy6w Reiwa 3 (Administrative Case) 10091 "Adhesive Tape" Parameter Invention A video titled "Patent 'Adhesive Tape' Case (Reiwa 3 (Administrative Case) 10091 <Honda>): An Example Where Four 'Differences in Numerical Limitations' Were All Deemed Obvious Despite Low Technical Significance" (approximately 36 minutes) was released on August 4 on the YouTube channel of lawyer Hideki Takaishi, Patent Channel. The video explains a case where the inventiveness of a parameter invention was denied and provides a clear explanation on how to get the inventiveness of parameter inventions recognized. 特許行政年次報告書2024年版には、主要特許庁の特許査定率の推移の図が掲載されているだけで、IP5統計報告書 2022年版には、「JPOとKIPOの特許査定率は2021年から2022年にかけて上昇した。EPO、CNIPA、USPTOでは、2021年から2022年にかけて特許査定率が減少した。」と記載があるだけでした。 生成AI(GPT-4o、Gemini 1.5 Pro、Claude 3.5 Sonnet、Perplexity)に、「USPTO(米国)の特許査定率が、2021年は79.2%だったのに、2022年は69.1%と10.1%下がりました。この低下の要因について、どんな議論がされていますか?根拠になった情報も示してください。」と問いかけましたが、しっかりとした議論はされていないようでした。 特許行政年次報告書2024年版 https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2024/document/index/0101.pdf IP5 Statistics Report 2022 Edition https://www.fiveipoffices.org/statistics/statisticsreports/2022edition The grant rates at the JPO and the KIPO increased between 2021 and 2022. At the EPO, the CNIPA, and the USPTO, the grant rate decreased between 2021 and 2022. Trends in Patent Grant Rates at JPO, USPTO, EPO, CNIPA, and KIPO The 2024 edition of the Annual Report on Patent Administration only includes a graph showing the trends in patent grant rates at major patent offices. The IP5 Statistics Report 2022 mentions, "The patent grant rates at JPO and KIPO increased from 2021 to 2022, while the grant rates at EPO, CNIPA, and USPTO decreased from 2021 to 2022." When I asked the generative AIs (GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, Claude 3.5 Sonnet, Perplexity), "The patent grant rate at USPTO (USA) was 79.2% in 2021, but it dropped by 10.1% to 69.1% in 2022. What discussions are there about the factors behind this decrease? Please also provide the information that formed the basis for these discussions," it seemed that there were no substantial discussions on this matter. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. 特許行政年次報告書2024年版によると、2023年の特許査定率は、76.0%だったということです。

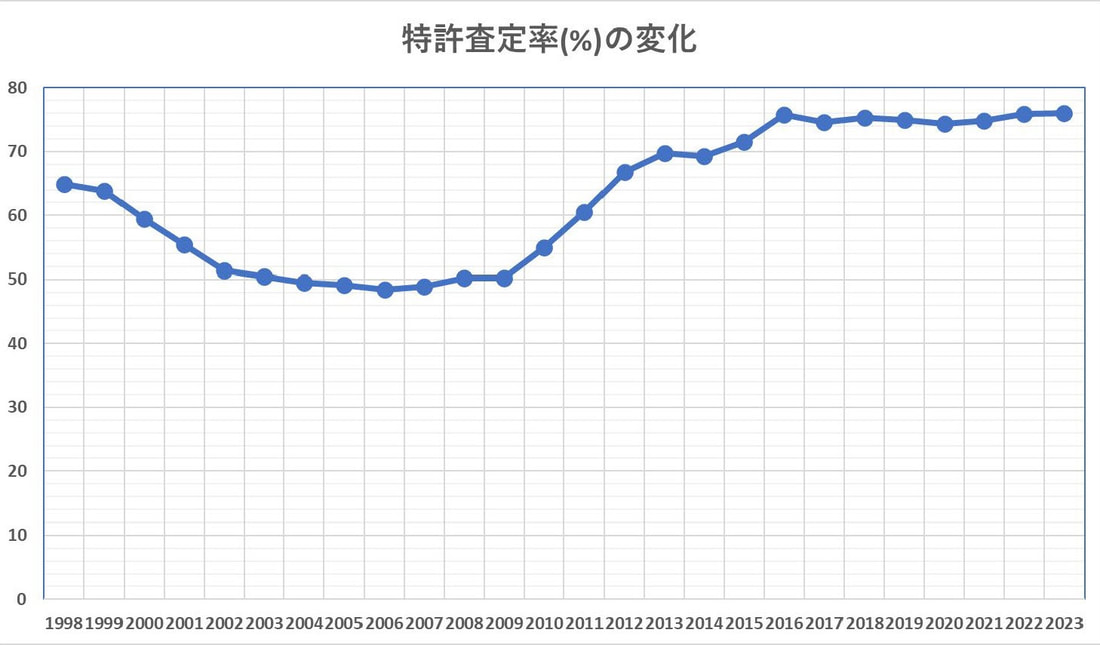

2009年までの特許査定率は約50%でしたが、2010年から特許査定率は毎年約5%上昇し、2016年からは約75%で高止まりしていますが、2023年も同様に高い状態が続いたという事になります。 特許行政年次報告書2024年版 P.3 https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2024/document/index/0101.pdf The patent grant rate in 2023 was 76% According to the 2024 edition of the Patent Administration Annual Report, the patent grant rate in 2023 was 76.0%. The patent grant rate was around 50% until 2009, but it has been rising by approximately 5% each year since 2010. Since 2016, it has remained high at around 75%, and this high rate continued in 2023 as well. |

著者萬秀憲 アーカイブ

September 2025

カテゴリー |

|

Copyright © よろず知財戦略コンサルティング All Rights Reserved.

|

サイトはWeeblyにより提供され、お名前.comにより管理されています

RSS Feed

RSS Feed