|

9月17日に行われた、ChatGPTを搭載した特許明細書作成サービス「appia-engine」のユーザー会に参加、いろいろな話を聞かせていただきました。

ユーザー会では、① Smart-IPによるappia-engine verナポリの紹介② 既存ユーザー(谷 和紘 弁理士、田中 研二 弁理士)によるappia-engine活用事例の紹介がありました。発展途上であり、今後の機能拡充が期待されます。 9月3日にappia-engine(アッピアエンジン)のChatGPT連携機能が提供されたばかりですが、直接入力した情報、appia-engineに入力した発明の情報、添付したドキュメントファイルを基に、特許請求の範囲、発明の概要、発明の詳細な説明がChatGPTにより生成されます。項目ごとにプロンプトがチューニングされていますので、そのままChatGPTに入れる場合に比べレベルがアップしているようです。また、Azure OpenAI Service を利用しているため、入力データが再学習されるようなリスクを回避し、高いセキュリティ環境でChatGPTのAI機能を利用できるようになっています。 「appia-engine」は、特許事務所が抱える課題にアプローチする、明細書作成業務に特化したクラウドサービスということで、特許事務所専用と思っていたのですが、ChatGPT連携機能が提供されたため、企業でも活用できるのではと思い、検討し始めました。 appia-engineは「校正機能」「中間対応機能」のリリースとUIデザインのアップデートを9月に予定しており、さらに抵触性判定機能、RAGによる文書作成(過去の弁理士の出願書類等を読み込ませることによりその弁理士の作風による特許明細書が作成できる・・・)なども年内にはリリースされるようです。 今後の機能拡充が期待されます。 特許明細書作成システムappia-engine、ChatGPT連携機能をリリース 2024.09.03 https://smart-ip.jp/news/20240903 The "appia-engine" patent specification writing service powered by ChatGPT On September 17, I attended a user meeting for the "appia-engine" patent specification writing service powered by ChatGPT, where I was able to hear a variety of stories. At the user meeting there was an introduction to ① appia-engine ver. Napoli using Smart-IP and ② examples of appia-engine use by existing users (Patent Attorney Kazuhiro Tani and Patent Attorney Kenji Tanaka). It is still under development and we can expect further functional enhancements in the future. The ChatGPT link function for appia-engine was just released on September 3, but it generates the scope of claims, an outline of the invention, and a detailed description of the invention based on the information you enter directly, the information about the invention you enter in appia-engine, and the attached document files. The prompts are customized for each item, so the level of sophistication seems to be higher than if you just enter them directly in ChatGPT. In addition, because it uses the Azure OpenAI service, it avoids the risk of re-learning the input data, and it is possible to use the AI features of ChatGPT in a highly secure environment. I thought that "appia-engine" was a cloud service specializing in patent specification preparation work, approaching the problems faced by patent firms, and so I thought it was only for patent firms, but since the ChatGPT collaboration function was provided, I thought it could also be used by companies, so I started thinking about it. Appia-engine is scheduled to release a "proofreading function" and "intermediate response function" in September, and also to update the UI design. In addition, it seems that a function for judging conflicts and a function for creating documents using RAG (by letting the user load in documents such as previous patent applications from patent attorneys, it is possible to create patent specifications in the style of that patent attorney...) will also be released. I look forward to more feature enhancements in the future.

0 Comments

特許文書の読解支援AIアシスタント「サマリア(SUMMARIA)」の機能が2024年9月17日アップし、1993年以降の日本公報(公開公報,登録公報,実用新案公報,再公表特許)、16,552,659件の図面データが拡充され、図面も考慮して解析できるようになりました。

図面が収録されている特許文書に対しては特別な指示することなしに、サマリアは自動的に化学構造式、表、数式、図面等の内容を考慮して特許文書の自動的に解析を行うようになっています(サマリ作成、質問回答等)。 また、「図1と図2の化学構造式の一致点、相違点を比較して」という質問により、図1と図2の化学構造式の画像を明示的に指定して解析を行わせることができるようになりました。 明細書のテキストデータだけだとどうしても良い結果が得られない場合が少なからずありますので、助かります。 日本特許・図面収録の拡充、図面も考慮して解析できるようになりました https://patent-i.com/summaria/manual/R_20240917 SUMMARIA has been upgraded to enable analysis of drawings as well The functions of the AI assistant “SUMMARIA”, which supports the reading of patent documents, were upgraded on September 17, 2024, and the data for 16,552,659 drawings in the Japanese Official Gazette (published gazettes, registered gazettes, utility model gazettes, and re-published patents) from 1993 onwards was expanded, so that it is now possible to analyze the drawings as well. For patent documents that include drawings, Samaria automatically analyzes the patent document by taking into account the contents of chemical structural formulas, tables, mathematical expressions, drawings, etc. (for creating summaries, answering questions, etc.) without any special instructions. In addition, it is now possible to have the system perform an analysis by explicitly specifying the images of the chemical structural formulas in Figures 1 and 2 in response to a question such as “Compare the points of agreement and disagreement between the chemical structural formulas in Figures 1 and 2”. It is helpful because there are many cases where good results cannot be obtained with just the text data of the patent specifications. 『Google検索に代わる無料AI検索ツール「Genspark」で情報収集が劇的に効率化!』、『【ググる終了】完全無料の全自動AI検索エンジン「Genspark」が凄すぎるので徹底解説します!』、『【知らないの損】無料のAI検索エンジン「Genspark」を徹底解説【活用事例5とか選!】』という刺激的な言葉で紹介されている、検索特化生成AI「Genspark」は、検索特化生成AIの草分けであるPerplexityAIより使い勝手が良いと評判です。

Gensparkでは、複数のAIエージェントが同時に働いて検索結果を生成すること、各エージェントが異なる専門領域を担当しユーザーの質問に対して最適な情報をリアルタイムで提供が可能なため一度に多角的な視点からの情報を得ることができるなどの特長があります。OpenAIからSearchGPTが近々登場することもあり、栄華を誇ったGoogle検索が終了する(姿を変える?)可能性が見えてきました。 Google検索に代わる無料AI検索ツール「Genspark」で情報収集が劇的に効率化! https://note.com/namakemono_info/n/ndb57a2f2caae 【ググる終了】完全無料の全自動AI検索エンジン「Genspark」が凄すぎるので徹底解説します! https://www.youtube.com/watch?v=JxsBWrpX7BQ 【知らないの損】無料のAI検索エンジン「Genspark」を徹底解説【活用事例5選!】 https://www.youtube.com/watch?v=03LTKSdhJp8&t=760s genspark https://www.genspark.ai/ Search-specific Generative AI “Genspark 'Information gathering is dramatically streamlined with ‘Genspark’, a free AI search tool that replaces Google search!‘, ’[End of Googling] A thorough explanation of the completely free, fully automated AI search engine ‘Genspark’, which is too amazing!‘, ’[You're missing out if you don't know about it] A thorough explanation of the free AI search engine ‘Genspark’ [with 5 examples of how it's used! The search-specific generative AI “Genspark”, which is introduced with these exciting words, is reputed to be easier to use than PerplexityAI, the pioneer of search-specific generative AI. Genspark has several features, including the ability to have multiple AI agents working simultaneously to generate search results, and the ability for each agent to handle a different area of expertise, providing the best information in real time in response to user questions, so that you can get information from multiple perspectives at once. With the imminent arrival of SearchGPT from OpenAI, it is becoming clear that the Google search engine that once reigned supreme may be coming to an end (or changing its appearance?). 2024年9月12日に収録された「松田語録:LLMが出すアイデアは人間が出すアイデアよりもいいか?」では、2024年 9月6日に発表された論文「Can LLMs Generate Novel Research Ideas?A Large-Scale Human Study with 100+ NLP Researchers」を基に話がすすめられています。

人間が生成したアイデアとAIが生成したアイデアとAIが生成したアイデアを人間がさらに再評価したアイデアを比較しています。(人間だけ、AIだけ、AI+人間とこの3つでどれが良いかということを評価した) 松田語録:LLMが出すアイデアは人間が出すアイデアよりもいいか? https://www.youtube.com/watch?v=p0WnYM-P9AY Can LLMs Generate Novel Research Ideas? A Large-Scale Human Study with 100+ NLP Researchers https://arxiv.org/pdf/2409.04109 Recent advancements in large language models (LLMs) have sparked optimism about their potential to accelerate scientific discovery, with a growing number of works proposing research agents that autonomously generate and validate new ideas. Despite this, no evaluations have shown that LLM systems can take the very first step of producing novel, expert-level ideas, let alone perform the entire research process. We address this by establishing an experimental design that evaluates research idea generation while controlling for confounders and performs the first head-to-head comparison between expert NLP researchers and an LLM ideation agent. By recruiting over 100 NLP researchers to write novel ideas and blind reviews of both LLM and human ideas, we obtain the first statistically significant conclusion on current LLM capabilities for research ideation: we find LLM-generated ideas are judged as more novel (p < 0.05) than human expert ideas while being judged slightly weaker on feasibility. Studying our agent baselines closely, we identify open problems in building and evaluating research agents, including failures of LLM self-evaluation and their lack of diversity in generation. Finally, we acknowledge that human judgements of novelty can be difficult, even by experts, and propose an end-to-end study design which recruits researchers to execute these ideas into full projects, enabling us to study whether these novelty and feasibility judgements result in meaningful differences in research outcome. 1 「AIサイエンティスト」: AIが自ら研究する時代へ August 13, 2024 https://sakana.ai/ai-scientist-jp/ Are the ideas generated by LLM better than those generated by humans? In the “Matsuda's Words: Are the ideas generated by LLM better than those generated by humans?” recorded on September 12, 2024, the discussion is based on the paper “Can LLMs Generate Novel Research Ideas? A Large-Scale Human Study with 100+ NLP Researchers” published on September 6, 2024. It compares ideas generated by humans, ideas generated by AI, and ideas generated by AI that have been further reevaluated by humans. (It evaluated which of the three - humans only, AI only, or AI + humans - was the best). 2024年9月にOpenAIから発表されたo1モデル(OpenAI o1-preview)の IQが120点を記録したという。人間の平均が100点ということなのでかなりのところまできていることがわかります。

ちなみに、Claude-3 Opusは92点、GPT4 Omniは91点、Llama-3.1は88点ということです。 OpenAI o1のIQが120を突破!2026年には人間の上位2%に到達?(2024-09) https://www.youtube.com/watch?v=jOZwF1DFhUI IQ Test Results このサイトでは毎週 9 つの言語 AI と 4 つの視覚 AIにクイズを出題しています| 最終更新日: 2024 年 9 月 16 日午前 1 時 30 分 (東部標準時) https://trackingai.org/IQ OpenAI o1's IQ is 120 It is said that the IQ of the o1 model (OpenAI o1-preview) announced by OpenAI in September 2024 recorded 120 points. The average for humans is 100 points, so it is clear that it has come quite a way. Incidentally, Claude-3 Opus is 92 points, GPT4 Omni is 91 points, and Llama-3.1 is 88 points. 昨日、OpenAI o1-preview (ChatGPT o1-preview)に『下記の会社の知的財産投資について評価し、今後の戦略について提案してください。 「企業概要:通信技術の研究開発企業。 投資内容:過去5年間で、通信プロトコル関連の特許10件取得。 総投資額:5億円(特許申請費用、研究開発費、法的費用など含む)。 特許出願権利化費用:1億円。研究開発費:3億円。法的費用、維持費:1億円。 収益の詳細は、特許に基づく製品売上:7億円。ライセンス料収入:2億円。間接収益(推定):ブランド価値向上などによる1億円。 費用対効果分析は、総収益:10億円(直接収益9億円 + 間接収益1億円)。総コスト:5億円。ネット利益:5億円。ネット現在価値(NPV):4億円(割引率を5%と仮定)。内部収益率(IRR):20%。 リスク評価は、市場変化によるリスク:中。技術進化に対する追加投資の必要性:高。 質的影響は、市場での競争優位性:高い。顧客との関係:強化された。技術リーダーシップ:確立。」』という問いに答えてもらいました。 本日は、続けて下記の質問を行いました。 「上記の戦略についての詳細な提案を、挑戦的なプラン、岩盤プラン、中間プランの3つのプランについて詳細な提案を行ってください。」 「挑戦的プランについて、それぞれの項目について具体的な数字を挙げた事業計画を提案してください。」 「このプランの年度ごとの財務計画、ROIC,EVAなども含めて事業計画として示してください。」 「同様に、中間プランの年度ごとの財務計画、ROIC,EVAなども含めて事業計画として示してください。」 「同様に、岩盤プランの年度ごとの財務計画、ROIC,EVAなども含めて事業計画として示してください。」 それぞれのプランを詳細に検討した後、プランに対する評価も判断しています。 「挑戦的プランは高いリスクを伴いますが、成功すれば市場での強力な地位を確立できます。財務指標は初期段階で厳しい結果を示しますが、長期的な視野で投資を続けることで、持続的な成長と収益性の向上が期待できます。」 「中間プランは、挑戦的プランに比べてリスクが抑えられており、安定した成長を目指す企業に適しています。5年目にはROICが資本コストに近づき、将来的な収益性の向上が期待できます。適切な資金計画とリスク管理を行うことで、持続的な成長が可能となります。」「岩盤プランはリスクを最小限に抑えることを目的としていますが、財務指標から見ると持続的な赤字が予測され、経済的付加価値も創出されていないことが明らかです。長期的な視点で見た場合、このプランは企業の成長や競争力の維持に寄与しない可能性が高いです。」 ChatGPT-4o、Gemini 1.5 Pro、Claude 3.5 Sonnet、Perplexity Web検索の分析とはレベルが違う分析となっています。 Using “OpenAI o1” (4) Yesterday, I was asked OpenAI o1-preview (ChatGPT o1-preview) to “evaluate the intellectual property investment of the following company and make a proposal for future strategy. Company profile: A company engaged in research and development of communication technology. Investment details: Over the past five years, the company has acquired 10 patents related to communication protocols. Total investment: 500 million yen (including patent application fees, research and development costs, legal fees, etc.). Patent application and registration fees: 100 million yen. Research and development costs: 300 million yen. Legal and maintenance costs: 100 million yen. For details of revenue, product sales based on the patent: 700 million yen. License fee income: 200 million yen. Indirect revenue (estimate): 100 million yen due to factors such as increased brand value. For cost-effectiveness analysis, total revenue: 1 billion yen (direct revenue 900 million yen + indirect revenue 100 million yen). Total cost: 500 million yen. Net profit: 500 million yen. Net present value (NPV): 400 million yen (assuming a discount rate of 5%). Internal rate of return (IRR): 20%. Risk assessment: Risk due to market changes: Medium. Need for additional investment in technological evolution: High. Qualitative impact: Competitive advantage in the market: High. Customer relationships: Strengthened. Technological leadership: Established.” Today, I asked OpenAI o1-preview (ChatGPT o1-preview) the following questions in succession. “Please make detailed proposals for the above strategies, with detailed proposals for the three plans: the challenging plan, the bedrock plan, and the intermediate plan.” "For the challenging plan, please propose a business plan with specific figures for each item.” “For the challenging plan, please show the financial plan for each year of this plan, including ROIC, EVA, etc., as a business plan.“ ”Similarly, please show the financial plan for each year of the interim plan, including ROIC, EVA, etc., as a business plan.“ ”Similarly, please show the financial plan for each year of the bedrock plan, including ROIC, EVA, etc., as a business plan.” After examining each plan in detail, OpenAI o1-preview (ChatGPT o1-preview) also evaluate the plan. "Challenging plans involve a high level of risk, but if they succeed, they can establish a strong position in the market. The financial indicators show harsh results in the initial stages, but by continuing to invest with a long-term perspective, you can expect sustainable growth and improved profitability.” “The interim plan has lower risk than the challenging plan and is suitable for companies aiming for stable growth. In the fifth year, ROIC approaches the cost of capital, and future improvements in profitability can be expected. Appropriate financial planning and risk management will enable sustainable growth.” “The bedrock plan aims to minimize risk, but from a financial perspective, it is clear that it is predicted to be in the red for the foreseeable future and is not creating any economic added value. From a long-term perspective, it is highly likely that this plan will not contribute to the growth or competitiveness of the company.” This is a different level of analysis from ChatGPT-4o, Gemini 1.5 Pro, Claude 3.5 Sonnet, and Perplexity Web search analysis. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. 下記の会社の知的財産投資について評価し、今後の戦略について提案してください。 「企業概要:通信技術の研究開発企業。 投資内容:過去5年間で、通信プロトコル関連の特許10件取得。 総投資額:5億円(特許申請費用、研究開発費、法的費用など含む)。 特許出願権利化費用:1億円。研究開発費:3億円。法的費用、維持費:1億円。 収益の詳細は、特許に基づく製品売上:7億円。ライセンス料収入:2億円。間接収益(推定):ブランド価値向上などによる1億円。 費用対効果分析は、総収益:10億円(直接収益9億円 + 間接収益1億円)。総コスト:5億円。ネット利益:5億円。ネット現在価値(NPV):4億円(割引率を5%と仮定)。内部収益率(IRR):20%。 リスク評価は、市場変化によるリスク:中。技術進化に対する追加投資の必要性:高。 質的影響は、市場での競争優位性:高い。顧客との関係:強化された。技術リーダーシップ:確立。」 ChatGPT-4o、Gemini 1.5 Pro、Claude 3.5 Sonnet、Perplexity Web検索、OpenAI o1(ChatGPT o1)-previewに、上記の問いかけを行いました。 OpenAI o1(ChatGPT o1)-previewは、思考時間: 18 秒で、評価と提案、概要を明らかにする、費用と収益を見積もる、助言してもらう、という順で、思考プロセスが開示されており、回答内容も納得できるものです。 従来の生成AI(ChatGPT-4o、Gemini 1.5 Pro、Claude 3.5 Sonnet、Perplexity Web検索)もそれなりに良いと思われる回答で、OpenAI o1(ChatGPT o1)-previewと遜色ないようです。 2024-09-14 OpenAI o1(ChatGPT o1)とは?その特徴や使い方、料金体系を徹底解説! https://www.ai-souken.com/article/what-is-openaio1 Using "OpenAI o1" (3) Please evaluate the intellectual property investment of the following company and suggest a future strategy. “Company Profile: A company engaged in research and development of communication technology. Investment Details: In the past five years, the company has acquired 10 patents related to communication protocols. Total investment: 500 million yen (including patent application fees, research and development costs, legal fees, etc.). Patent application and registration fees: 100 million yen. Research and development costs: 300 million yen. Legal and maintenance costs: 100 million yen. Revenue details: Product sales based on patents: 700 million yen. Royalty income: 200 million yen. Indirect income (estimate): 100 million yen due to factors such as increased brand value. Cost-benefit analysis: Total revenue: 1 billion yen (direct sales: 900 million yen + indirect sales: 100 million yen). Total costs: 500 million yen. Net profit: 500 million yen. Net present value (NPV): 400 million yen (assuming a discount rate of 5%). Internal rate of return (IRR): 20%. Risk assessment: Risk from market changes: Medium. Need for additional investment in technological development: High. Qualitative impact: High competitive advantage in the market. Customer relations: Strengthened. Technological leadership: Established." The above questions were asked of ChatGPT-4o, Gemini 1.5 Pro, Claude 3.5 Sonnet, Perplexity Web Search, and OpenAI o1 (ChatGPT o1) preview. OpenAI o1 (ChatGPT o1) preview took 18 seconds to think, and the thought process was revealed in the order of evaluating and proposing, clarifying the outline, estimating costs and benefits, and asking for advice, and the content of the answer was also convincing. The answers of the conventional generative AI (ChatGPT-4o, Gemini 1.5 Pro, Claude 3.5 Sonnet, Perplexity Web Search) are also quite good and seem to be on a par with the OpenAI o1 (ChatGPT o1) preview. .OpenAI o1(ChatGPT o1)-preview Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. The conventional generative AI (ChatGPT-4o, Gemini 1.5 Pro, Claude 3.5 Sonnet, Perplexity Web Search) Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. ChatGPT-4o、Gemini 1.5 Pro、Claude 3.5 Sonnet、Perplexity Web検索、OpenAI o1(ChatGPT o1)-previewに、下記の問いかけを行いました。 「ある技術分野でA社は特許登録件数で2位です。1位の会社(B社)は年間30件程度毎年出願しており、特許登録率70%、特許登録までに約5年かかっていいます。B社とA社の現在の特許登録件数の差は50件です。B社の出願件数、特許登録率70%、特許登録までにかかる期間がこのまま変わらないとした場合、A社が毎年40件の出願をしていった場合、特許登録率を80%、特許登録までにかかる期間を2年とした場合、B社を登録件数で追い越すのは何年後になりますか?」と問いました。 Gemini 1.5 Pro、Perplexity Web検索は正解ですが、ChatGPT-4o、Claude 3.5 Sonnetは残念な結果でした。 OpenAI o1(ChatGPT o1)-previewは、思考時間: 35 秒で、計算、結果も正解でしたが、思考プロセスが開示されておりさすがという感じでした。 2024-09-14 OpenAI o1(ChatGPT o1)とは?その特徴や使い方、料金体系を徹底解説! https://www.ai-souken.com/article/what-is-openaio1 I tried using “OpenAI o1” (2) I asked the following questions to ChatGPT-4o, Gemini 1.5 Pro, Claude 3.5 Sonnet, Perplexity Web Search, and OpenAI o1 (ChatGPT o1)-preview. “Company A is ranked second in terms of the number of patents registered in a particular technical field. Company B, which is ranked first, files around 30 patent applications each year, and has a patent registration rate of 70% and it takes around 5 years to register a patent. The difference between the current number of patents registered by Company B and Company A is 50. If the number of patent applications filed by Company B If the number of applications, the patent registration rate, and the time it takes to register a patent remain the same, and if Company A files 40 applications each year, and if the patent registration rate is 80% and the time it takes to register a patent is 2 years, how many years will it be before Company B is overtaken in terms of the number of patents registered? Gemini 1.5 Pro and Perplexity Web Search were correct, but ChatGPT-4o and Claude 3.5 Sonnet were disappointing. OpenAI o1 (ChatGPT o1)-preview took 35 seconds to think and the calculation and result were correct, but the thought process was disclosed, which was impressive. Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document. ChatGPT新型モデル「OpenAI o1」は、GPT-4oなどの生成AIの弱みであったいくつかの点が改善されました。

これまでの生成AIは、単語の中にアルファベットが何個含まれるかという問いに正解できませんでした。それが「OpenAI o1」は正解しました。 マイナスが解消されています。 「explanation」という単語には「a」が何個含まれていますか? GPT-4o 「explanation」という単語には「a」が1個含まれています。 Claude 3.5 Sonnet 「explanation」という単語には「a」は1個含まれています。 単語を分解して確認すると: e-x-p-l-a-n-a-t-i-o-n このように、真ん中あたりに1つの「a」があります。 Gemini 1.5 Pro 「explanation」という単語には「a」が 1 つ含まれています。 Perplexity Web検索 「explanation」という単語には、文字「a」が1個含まれています。 「Marketplace」という単語には「a」が何個含まれていますか? GPT-4o 「Marketplace」という単語には「a」が2個含まれています。 Claude 3.5 Sonnet 「Marketplace」という単語には、「a」が1個含まれています。 Gemini 1.5 Pro 「Marketplace」という単語には **3 つの「a」**が含まれています。 Perplexity Web検索 「Marketplace」という単語には「a」が2個含まれています。 ChatGPT o1-preview あなた: 「explanation」という単語には「a」が何個含まれていますか? ChatGPT 思考時間: 2 ~ 3 秒 数えてみる 「explanation」という単語には、2つの「a」が含まれていますね。最初は位置5、次に位置7です。 「explanation」という単語には「a」が2個含まれています。 o1 あなた: 「International」という単語には「n」が何個含まれていますか? ChatGPT 思考時間: 5 秒 単語の構成を読み解く 「International」の中の「n」の数を確認する。 数え上げてみる 「International」という単語の中の「n」を数えています。位置2、6、11には「n」が見つかり、合計3つありますね。 「International」という単語には「n」が3個含まれています。 o1 あなた: 「Strawberry」という単語には「r」が何個含まれていますか? ChatGPT 思考時間: 4 秒 数え上げる 「Strawberry」の中に含まれる「r」の数を数えていると、途中で4つ見つけることができた。 「Strawberry」という単語には「r」が3個含まれています。 o1 あなた: 「Marketplace」という単語には「a」が何個含まれていますか? ChatGPT 思考時間: 5 秒 数え上げる中 異なる単語の各文字の出現回数を数える方法を探っている。 「Marketplace」には二つの「a」が含まれているんだね。 「Marketplace」という単語には「a」が2個含まれています。 o1 I tried using “OpenAI o1 (1) ChatGPT The new model ‘OpenAI o1’ has improved on some of the weaknesses of generative AI such as GPT-4o. Until now, generative AI has not been able to answer questions about how many letters are in a word. However, ‘OpenAI o1’ has been able to answer these questions correctly. The negative has been eliminated. 9月13日(米国時間9月12日)、ChatGPTに新型モデル「OpenAI o1」が登場しました。

GPT-4oよりも精度の高い新型モデルで、より時間をかけて複雑なタスクに対応できるようになり、特に、科学、コーディング、数学分野においてはGPT-4oを遥かに上回っているようです。 『オープンAIは、対話型人工知能(AI)「チャットGPT」の一部として推論機能を強化したAIモデル「ストロベリー」を向こう2週間以内に発表する方針』という報道が9月11日にされていましたが、まさかこんなに早く発表され、実装されるとは驚きでした。 ・物理学、化学、生物学の難しいタスクで博士課程の学生と同等のパフォーマンスを発揮 ・数学とコーディング能力でも優れている ・国際数学オリンピック予選試験で83%のスコアを獲得(以前は13%) ・コーディングコンテスト「Codeforces」で上位11%(89パーセンタイル)に到達 ・初期モデルであり、Web閲覧やファイル・画像のアップロードなどの機能はまだ未対応 ・複雑な推論タスクでの大きな進歩を示しており、AIの新たなレベルを象徴 などが特徴で、難しい問題を解決するための新しい推論モデルシリーズと紹介されています。 ChatGPT Plus および Teamユーザーは、本日からアクセスできるようになっているようなので早速試したいと思います。 Introducing OpenAI o1-preview https://openai.com/index/introducing-openai-o1-preview/ オープンAI、推論AI「ストロベリー」を2週間以内に発表=報道 9/11(水) https://news.yahoo.co.jp/articles/eab85185308af0a88641a1d34c392ccf536df045 ChatGPT's New Model "OpenAI o1“ On September 13th (September 12th in US time) ChatGPT's new model "OpenAI o1" was released. This new model is more accurate than GPT-4o and is able to handle complex tasks over a longer period of time. In particular, it is far superior to GPT-4o in the areas of science, coding, and mathematics. It was reported on September 11 that "OpenAI plans to release the AI model 'Strawberry' with enhanced inference capabilities as part of the interactive AI (AI) 'Chat GPT' within the next two weeks," but I was surprised that it was announced and implemented so quickly. Performs at the same level as Ph.D. students on difficult tasks in physics, chemistry, and biology Also excels in math and coding skills Scored 83% on the International Mathematical Olympiad preliminary exam (previously 13%) Scored in the top 11% (89th percentile) in the Codeforces coding competition. An early model, and functions such as web browsing and uploading files and images are not yet supported. It shows great progress in complex inference tasks and symbolizes a new level of AI. It is introduced as a new series of inference models for solving difficult problems. It seems that ChatGPT Plus and Team users will have access to it from today, so I'd like to try it out right away. 9月12日に配信された第207回知財実務オンライン:「IPランドスケープ実践に役立つ「論理と情理」」(ゲスト:株式会社イーパテント・アクティス 代表取締役 塩谷 綱正 氏)をアーカイブ動画で視聴しました。

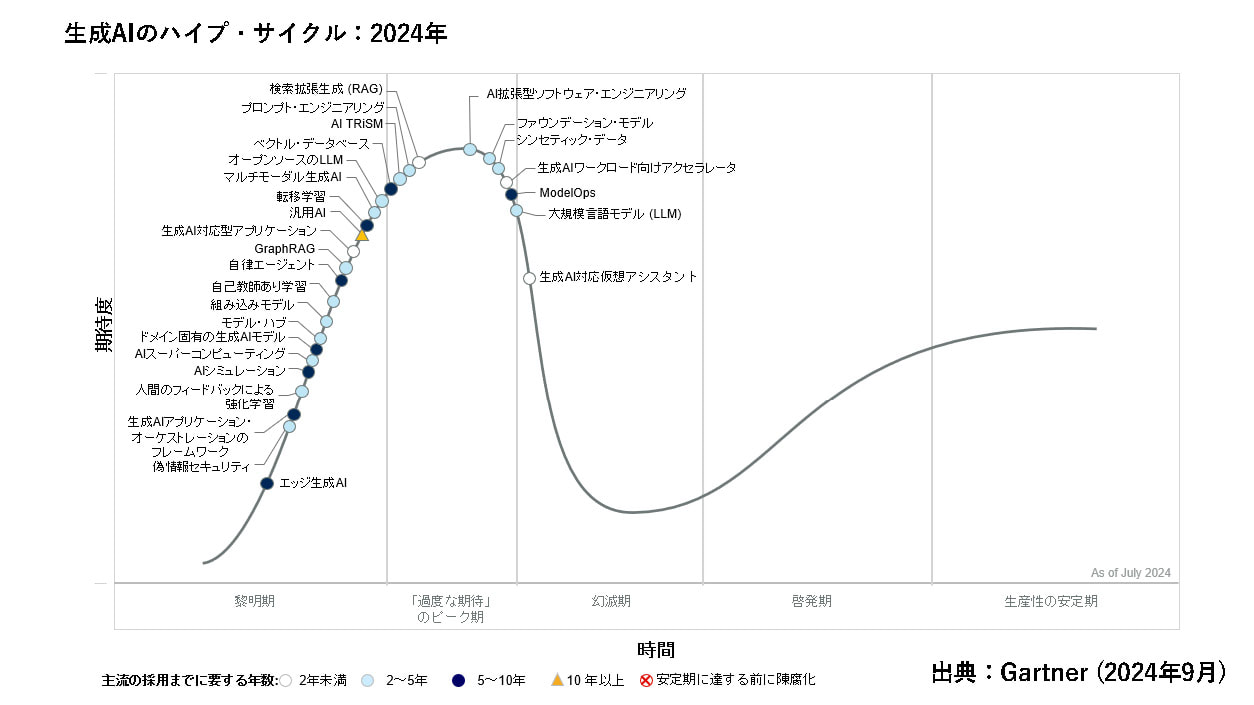

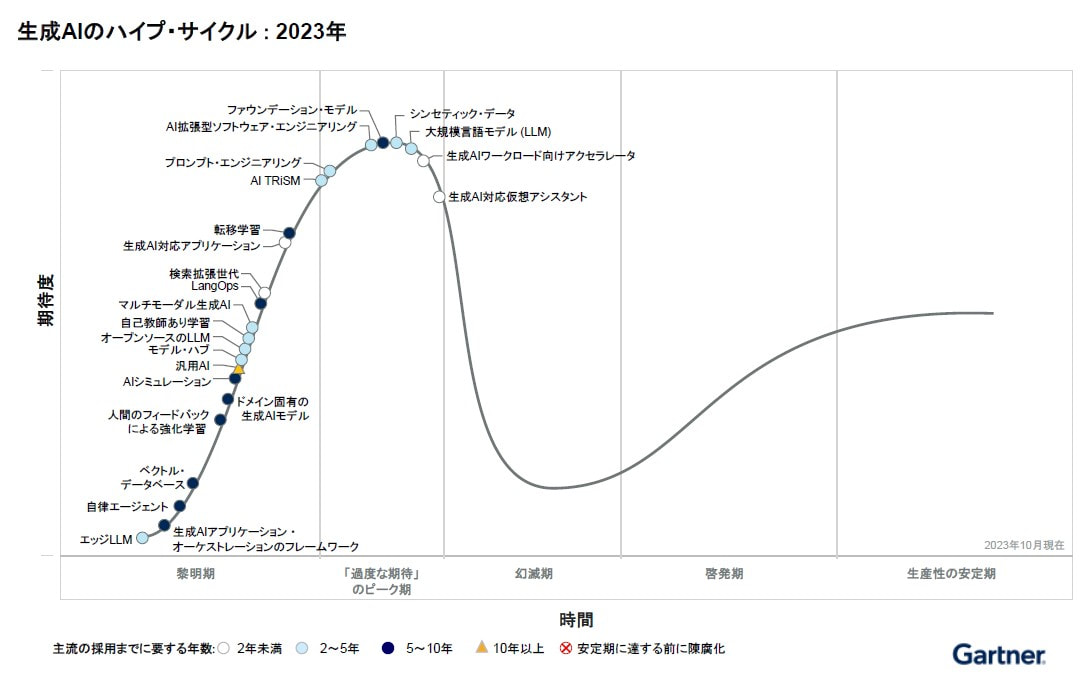

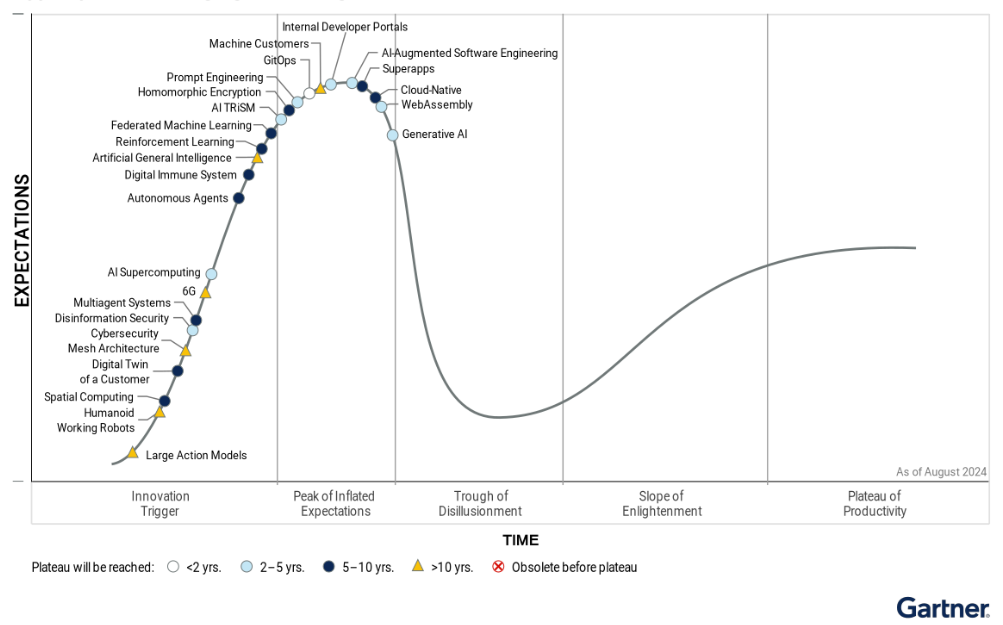

「お前、ちょっとそこに座れ」の怖いおじさんが何回も登場し、企業の中で知財の仕事をするのに欠かせない事項がわかりやすく話されていました。 企業の中でIPランドスケープや知財情報の活用を考えているけれどもうまくいっていない人にぜひ聞いてもらいたい話でした。 ちなみに演者は、知財部には一度も属したことがないようで、そういう意味でも貴重な話です。 (第207回)知財実務オンライン:「IPランドスケープ実践に役立つ「論理と情理」」(ゲスト:株式会社イーパテント・アクティス 代表取締役 塩谷 綱正) https://www.youtube.com/watch?v=wo30p7PFRps IP Practice Online: “Logic and Empathy” for Practical IP Landscape We watched the archived video of the 207th IP Practice Online, “Logic and Empathy” for Practical IP Landscape (Guest: Tsunamasa Shioya, President of e-Patent Actis Co., Ltd.), which was delivered on September 12. The scary uncle from “Sit down over there” appeared several times, and he talked about the essential things for working in intellectual property in a company in an easy-to-understand way. This was a talk that people who are thinking about using IP landscape and intellectual property information in a company but are not getting anywhere should definitely listen to. Incidentally, the speaker has never belonged to an intellectual property department, so this is also a valuable talk in that sense. Gartnerが9月9日に発表した「Hype Cycle for Generative AI, 2024 (生成AIのハイプ・サイクル:2024年)」では、2027年までに生成AIソリューションの40%がマルチモーダルになる (テキスト、画像、音声、動画など複数のタイプのデータを一度に処理するようになる) との見解で、2023年の1%からの大幅な増加になります。また、Gartnerは、ドメイン固有の生成AIモデルと自律エージェントという2つの技術が、10年以内に主流の採用に達すると予測している生成AIイノベーションの中でその可能性が最も高いとしています。エッジ生成AIが黎明期の初期に位置付けられていますが急速に進展するような感じもあります。

Gartnerが8月21日発表した「Hype Cycle for Emerging Technologies, 2024(2024年版の新興技術に関するハイプサイクル)」によると、生成AIは「過剰な期待」のピークを越えて幻滅期に差しかかる手前に位置するとされていましたが、今回の発表は、生成AIの深堀版ということのようです。 2024年9月10日 Gartner、「生成AIのハイプ・サイクル:2024年」を発表 - 2027年までに生成AIソリューションの40%がマルチモーダルになると予測 https://www.gartner.co.jp/ja/newsroom/press-releases/pr-20240910-genai-hc By 2027, 40% of Generative AI solutions will be multimodal Gartner's Hype Cycle for Generative AI, 2024 report, released September 9, predicts that by 2027, 40% of generative AI solutions will be multimodal (i.e., able to process multiple types of data at once, such as text, images, audio, video, etc.), a significant increase from 1% in 2023. Gartner also predicts that two technologies, domain-specific generative AI models and autonomous agents, will reach mainstream adoption within 10 years and have the highest potential for generative AI innovation. Although edge generative AI is still in its early stages, it appears to be advancing rapidly. According to Gartner's Hype Cycle for Emerging Technologies, 2024, released on August 21, generative AI is nearing the peak of "excessive expectations" and just before entering the disillusionment phase, but this announcement seems to be a deeper version of generative AI. Hitachi Social Innovation Forum 2024 JAPAN 基調講演 「日立がめざす現場のイノベーション ~データとテクノロジーでフロントラインワーカーを輝かせる~」((株)日立製作所 小島 啓二 執行役社長 兼 CEO)は、少子高齢化が進む日本ではとりわけ労働力不足が課題で、ベテラン労働者の技術継承が難しくなり日本のインフラやサービスの高い品質を支えてきた現場も危機に瀕している中で、解決策はデータとテクノロジーを活用した現場のイノベーションだ、という説得力のある話でした。

AI、ロボティクス、5G、メタバースなどの技術を活用して、作業者の能力を拡張し、作業の効率化や負担軽減を目指す。フロントラインワーカーの持つ「思考力、コミュニケーション力、五感力、作業力」を、テクノロジーを通じて拡張し、現場の生産性と安全性を高める。デジタル空間を活用した「鉄道メタバース」などの新技術を用い、熟練者から新人作業員へのスムーズな技術伝承が可能になる。 生成AIは、現場での判断力を拡張する技術として紹介されています。生成AIが文字だけでなく、図面、映像、音声といった様々な情報を学習できるようになり、現場作業者が必要な情報を瞬時に引き出すことが可能になり、現場でのスムーズな判断が可能になり、作業効率が向上することが期待されています。 「人手不足を生成AIで解消する」という、日本の強みが生かせる業務特化型の生成AIの普及が重要なことがわかりました。 日立がめざす現場のイノベーション~データとテクノロジーでフロントラインワーカーを輝かせる~ プレゼンテーション資料(スクリプト付き) https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2024/09/0904pre-2.pdf 日立・小島社長「データとテクノロジーで現場に革新を」 2024年9月4日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC041UY0U4A900C2000000/ 日立の「人手不足を生成AIで解消する」発言から改めて問う、“何のために生成AIを使うのか?” https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/2409/09/news115.html 2024.8.29 生成AIの本格的な業務活用に向け、「業務特化型LLM構築・運用サービス」を提供開始 https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2024/08/0829a.html Hitachi's Challenge to "Solve the Labor Shortage by Using Generative AI" Hitachi Social Innovation Forum 2024 JAPAN Keynote Speech "Hitachi's aim for innovation in the workplace - making frontline workers shine with data and technology" (Keiji Kojima, President and CEO, Hitachi, Ltd.) is a solution to the labor shortage that is a particular problem in Japan, where the birthrate is declining and the population is aging, and the difficulty of passing on the skills of experienced workers is threatening the infrastructure and high quality of Japanese services. The solution, he said, is to use data and technology to innovate the workplace. By leveraging technologies such as AI, robotics, 5G, and the metaverse, the goal is to expand workers' capabilities, improve work efficiency, and reduce the burden on workers. The "thinking, communicating, sensing, and working capabilities" of frontline workers are being extended through technology to improve productivity and safety on the frontline. New technologies, such as the "railway metaverse" that utilizes digital space, will make it possible to smoothly transfer skills from experienced workers to new workers. Generative AI is being introduced as a technology that expands the ability to make decisions in the field. It is expected that generative AI will be able to learn not only text, but also various other information such as drawings, images, and audio, and that it will be possible for workers in the field to instantly retrieve the information they need, enabling smooth decision-making in the field and improving work efficiency. We have learned that it is important to promote the spread of generative AI that specializes in specific tasks that can make use of Japan's strengths, such as "Solving the Labor Shortage with Generative AI." 特許文書読解支援AIアシスタント「サマリア」の特許分類支援機能は、特許文書に対する様々な分類作業を支援する機能で、従来人手でなければ行えなかった特許文書の分類、分類体系の構築作業などを支援してくれます。

分類展開機能(特定の技術分野における新しい用途や機能を発見する)、分類付与機能(自社の特許を体系的に整理し、特許の強みや弱みを可視化する)、用語抽出機能(pH、温度、圧力などのパラメータの抽出、特定の材料や成分の名称の抽出、製品や装置の部位や構成要素の名称の抽出)、分類構築ツール(複数の用語から階層的な分類定義を構築する、複数の用語を階層的な分類定義に分類する)により構成されていて、便利です。 「サマリア分類支援機能を特許情報分析に活用してみた」では、「未知の技術領域であるAR/VRの技術動向(今回は国内に限定)を企業、技術概念、時間的推移の観点で把握する。」という目的で、サマリアを用いた特許情報分析の事例が紹介されており、参考になります。 サマリア分類支援機能を特許情報分析に活用してみた https://note.com/yu_py/n/nac7e85498194?magazine_key=m5b3220d0421b サマリアの特許分類支援機能 https://patent-i.com/summaria/manual/category Using the Summaria Classification Support Function for Patent Information Analysis The patent classification support function of Summaria, an AI assistant for patent document reading comprehension, supports various classification tasks for patent documents, and helps with tasks such as patent document classification and classification system construction that previously had to be done manually. Classification expansion function (to discover new applications and functions in a specific technical field), classification assignment function (to systematically organize your company's patents and visualize their strengths and weaknesses), terminology extraction function (to extract parameters such as pH, temperature, and pressure , extraction of names of specific materials and components, extraction of names of parts and components of products and devices), and classification construction tools (construction of hierarchical classification definitions from multiple terms, classification of multiple terms into hierarchical classification definitions), making it a very convenient tool. A case study of patent information analysis using the Summaria classification system is introduced in the article “Using Summaria Classification Support Functions for Patent Information Analysis”, which aims to “understand the technological trends of AR/VR, an unknown technological field (limited to Japan in this case), from the perspectives of companies, technological concepts, and temporal transitions”. This is a useful reference. Paragraph. 編集するにはここをクリック.9月8日

月刊パテント2024年7月号(Vol. 77, No. 8, 2024)に掲載されている論考『不純物クレームの特許性についての検討』(東北大学大学院法学研究科 松岡徹 教授)は、不純物クレームの特許性について、主に進歩性とサポート要件の観点から検討したものです。 不純物クレームとは、「(不純物である)化合物Bの混入量が0.1 質量%未満である化合物A。」や「溶媒Cが1ppm以下であるD樹脂成形材料。」というような不純物量が記載された物質のクレームのことで、「裁判例では確認できなかったが、不純物の低減により、新たな異質な効果を奏する場合についても進歩性が肯定される可能性がある」との指摘はその通りだと考えられます。 審査段階では、不純物の低減により新たな異質な効果を奏する場合について進歩性が肯定された例が結構あったように思います。 不純物クレームの特許性についての検討 https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4469 Patentability of Impurity Claims The article “Examination of the Patentability of Impurity Claims” (Professor Toru Matsuoka, Tohoku University Graduate School of Law) published in the July 2024 issue of the monthly journal Patent (Vol. 77, No. 8, 2024) examines the patentability of impurity claims from the perspectives of inventive step and the support requirement. Impurity claims are claims for substances that state the amount of impurities, such as “Compound A, in which the amount of compound B (an impurity) is less than 0.1% by weight” or “Resin molding material D, in which the amount of solvent C is less than 1 ppm.” . The point that “although it could not be confirmed in court cases, there is a possibility that progressiveness will be affirmed in cases where new and different effects are achieved through the reduction of impurities” is thought to be correct. I think that there were quite a few cases where progressiveness was affirmed in cases where new and different effects were achieved through the reduction of impurities at the examination stage. 月刊パテント2024年7月号(Vol. 77, No. 8, 2024)に掲載されている論考『欧州特許庁における「課題解決アプローチ」』は、欧州特許庁(EPO)の「課題解決アプローチ」と呼ばれる独自の進歩性判断方法について、進歩性判断の出発点となる先行文献の特定、客観的技術課題の特定、自明性の検証の三段階、および、コンピューター関連発明を代表とされる、「非技術的特徴」を含む発明に対しての「課題解決アプローチ」の応用を事例がわかりやすく解説されています。

また、「課題解決アプローチ」の具体的な解説の前に、EPO における「当業者」と「技術分野」についても整理されています。 欧州特許庁における「課題解決アプローチ」 https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4466 目次 1.序章 2.当業者と技術分野 3.課題解決アプローチ 3.1 最も発明に近い先行技術の特定 3.2 客観的技術課題の定義 3.3 自明性の検証 4.「非技術的」特徴を含む発明 4.1 「非技術的」特徴 4.2 COMVIK アプローチ 4.3 事例 5.出願作成時及び EPO 審査過程での留意点 6.まとめ The 'Problem Solving Approach' at the European Patent Office The article "The 'Problem Solving Approach' at the European Patent Office" in the July 2024 issue of the monthly magazine "Patent" (Vol. 77, No. 8, 2024) discusses the European Patent Office's (EPO) unique approach to assessing inventiveness, known as the "problem-solving approach", including the three steps of identifying the prior art that forms the starting point for assessing inventive step, identifying the objective technical problem, and examining for obviousness, as well as examples of applying the "problem-solving approach" to inventions involving "non-technical features", such as computer-related inventions, in an easy-to-understand manner. Before the specific explanation of the “problem-solving approach”, the “technical field” of the “person skilled in the art” at the EPO. 月刊パテント2024年7月号(Vol. 77, No. 8, 2024)に掲載されている論考『人工知能の普及下での「当業者」と「普遍的一般知識」(カナダ特許法の非自明性基準)を考える―』では、カナダにおけるの「当業者」と「普遍的一般知識」(カナダ特許法の非自明性基準)について考察、『人工知能が人間の創造性や問題解決能力を模倣する能力が向上するほど、発明における人間と機械の貢献度の境界線が曖昧になってくる場合があることが予想され、「当業者」と「普遍的一般知識」といった法的基準や解釈に多少なりとも影響を与える可能性がある。だが、人工知能の進歩と普及が特許に対して悪影響を与えることはカナダ経済の安定や発展には全く好ましくなく、今後の人工知能の普及動向や関連法の整備の動向を注視していく必要がある。』としています。

日本でも、AI 時代の知的財産権検討会で、『「AI の利活用拡大を見据えた進歩性等の特許審査上の課題」については、現時点では、発明創作過程における AI の利活用の影響によりこれまでの特許審査実務の運用を変更すべき事情があるとは認められないとし、他方、AI を用いた機能・性質の推定等の技術がより発展した場合など、これまでの進歩性・記載要件等の考え方ではイノベーションの成果を適切に保護することができなくなる可能性もあり、今後のAI 技術等の進展を見据えつつ、引き続き我が国制度に対する影響を把握する必要がある。』としています。 生成AIの推論レベルが現状程度であればという前提の議論であり、急速なAI 技術等の進展の影響が顕在化した後、対応が図られることになりそうです。 人工知能の普及下での「当業者」と「普遍的一般知識」(カナダ特許法の非自明性基準)を考える― https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4465 知的財産推進計画2024 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2024/pdf/siryou2.pdf “Person skilled in the art” and “universal general knowledge” in the age of artificial intelligence In the article "Considering the 'person skilled in the art' and 'general knowledge' under the spread of artificial intelligence (the non-obviousness standard of the Canadian Patent Act)" published in the July 2024 issue of the monthly magazine Patent (Vol. 77, No. 8, 2024), the author considers the "person skilled in the art" and "public knowledge" (the non-obviousness standard of the Canadian Patent Act), and discusses the possibility that as the ability of artificial intelligence to mimic human creativity and problem-solving skills improves, the line between human and machine contributions to invention may become blurred, and this may have some impact on legal standards and interpretations such as "person skilled in the art" and "public knowledge." However, the negative impact of the progress and spread of artificial intelligence on patents is not at all favorable to the stability and development of the Canadian economy, and it is necessary to keep a close eye on the future trends in the spread of artificial intelligence and the trends in the development of related laws. Similarly, in Japan, the Study Group on Intellectual Property Rights in the Age of AI has stated that "With respect to issues such as inventive step in patent examination with a view to expanding the use of AI, there are currently no circumstances that would require a change in the operation of existing patent examination practices due to the impact of the use of AI in the process of invention creation. There is a possibility that if technologies such as AI-based function and property estimation continue to develop, the current approach to evaluating inventive step and written description requirements may no longer be able to adequately protect the results of innovation, and it is necessary to continue to monitor the impact on Japan's system while keeping an eye on the future development of AI technology, etc." This is a discussion based on the assumption that the level of inference of generative AI is at the current level, and it seems that measures will be taken after the impact of the rapid development of AI technology becomes apparent. 月刊パテント2024年7月号(Vol. 77, No. 8, 2024)に掲載されている論考「AI 時代における、発明分野の技術水準についての考察」では、アメリカにおける当業者(a person having ordinary skill in the art:POSITA)の技術水準について議論しています。

「当業者の通常の技術知識のレベルは、AI が利用可能になるにつれ上昇するように見えるものの、法律上の架空人物としての POSITA が発明者のように AI を使用することを想定している場合、POSITA の実際のレベルは劇的に変わらない可能性がある。」としています。 生成AIの推論レベルが現状程度であれば、という限定的な理解をすべきだと思います。 AI 時代における、発明分野の技術水準についての考察 https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4464 1.はじめに 1.1 AI 技術の概要 1.2 AI 支援発明と AI 生成発明 2.非自明性(35 U.S.C. § 103) 2.1 自明性の原則 2.2 自明性に関する特許法の最近の動向 3.当業者(a person having ordinary skill in the art:POSITA)3.1 関連分野における通常の技術知識を有する者 3.2 人間の知識と創造性に基づく発明創作 4.POSITA 決定ファクター 4.1 連邦巡回区控訴裁判所(巡回裁)の判例 4.2 最近の PTAB による決定例 5.AI 支援発明における POSITA ファクターにおける課題 6.おわりに The level of skill of a person having ordinary skill in the art (POSITA) The article “Considerations on the level of skill in the art in the field of invention in the age of AI” in the July 2024 issue of the monthly journal Patent (Vol. 77, No. 8, 2024) discusses the level of skill of a person having ordinary skill in the art (POSITA) in the United States. “Although the level of ordinary technical knowledge of a person having ordinary skill in the art (POSITA) appears to be increasing as AI becomes available, the actual level of POSITA may not change dramatically if we assume that POSITA, as a legal fictional character, uses AI in the same way as an inventor." I think we should understand this as a limited understanding, assuming that the level of reasoning of generative AI is at the current level. Paragraph. 編集するにはここをクリック.9月4日

知財実務情報Lab. 専門家チームの田中 研二 弁理士が知財実務情報Lab. に2024年9月3日アップした『「除くクレーム」とする補正の考え方(1)』では、よくある以下の二つの疑問について説明しており、参考になります。 (1) 新規性・29条の2・39条の拒絶理由を解消する目的でないと使えないのか? (2) 本願発明と引用発明との「重なりのみ」を除かないといけないのか? 「除くクレーム」とする補正の考え方(1) https://chizai-jj-lab.com/2024/09/03/0831-2/ Amendment to “Exclude Claims” In the article “Approach to Amendment to ‘Exclude Claims’” (1) uploaded to the Intellectual Property Practice Information Lab. on September 3, 2024, Kenji Tanaka, a patent attorney in the expert team, explains the following two common questions, which are useful for reference. (1) Can it only be used to eliminate the reasons for rejection of novelty, Article 29-2, and Article 39? (2) Do I have to exclude only the “overlap” between the invention of the main application and the cited invention? パテント誌Vol. 77,No. 8に掲載されている森・濱田松本法律事務所 時井 真 弁護士「非容易推考説と技術的貢献説の協調運用~進歩性判断の第三の道の模索」は、早稲田大学名誉教授 高林 龍 弁護士が『・・・進歩性判断における理論面での研究の進展を提示するものとしては、本号登載の田村善之「進歩性(非容易推考性)要件における二次的考慮説の現在地~プロキシーとしての「顕著な効果」論~」、髙橋淳「進歩性判断における技術的貢献の位置づけ」及び次号登載予定の時井真「非容易推考説と技術的貢献説の協調運用~進歩性判断の第三の道の模索~」の三論考を特に指摘することができる。』と三論考のひとつに挙げているものです。

「・・・日本法における実務において、独立要件説でも二次的考慮説でもない第三の道、すなわち、技術的貢献説(進歩性という当該要件の通称のとおり、請求項に係る発明が引用例を含む従来技術に対して技術的に貢献したか、或いは発明に技術的意義があるかという視点を重視して進歩性を判断する考え方)が見落とされている」ことが「意図的に複雑な構成にして、確かに誰もが容易には思いつかないのであるが、何の役に立っているのかよくわからない発明は、「産業の発達」(1 条)という目的に沿わないから進歩性を否定すべきところ、両説を純粋に貫く限りは進歩性を否定しがたい」問題の根底にあるという、鋭い指摘です。 特許庁、裁判所を含めて議論が深まることを期待しています。 非容易推考説と技術的貢献説の協調運用~進歩性判断の第三の道の模索 https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4467 Exploring a Third Path in the Assessment of Inventive Step, Harmonized Application of the Non-Obviousness Theory and the Technological Contribution Theory The article "Harmonized Application of the Non-Obviousness Theory and the Technological Contribution Theory: Exploring a Third Path in the Assessment of Inventive Step," written by lawyer Shin Tokii of Mori Hamada & Matsumoto Law Offices, published in Patent magazine Vol. 77, No. 8, is one of the three critical discussions highlighted by Waseda University Emeritus Professor and lawyer Ryu Takabayashi. He mentions, "As an indication of progress in theoretical research on the assessment of inventive step, the three key discussions to note in this issue are: Yoshiyuki Tamura's 'The Current State of the Secondary Consideration Theory in the Requirement of Inventive Step (Non-Obviousness): The Discussion on "Remarkable Effect" as a Proxy,' Jun Takahashi's 'Positioning of Technological Contribution in the Assessment of Inventive Step,' and Shin Tokii's 'Harmonized Application of the Non-Obviousness Theory and the Technological Contribution Theory: Exploring a Third Path in the Assessment of Inventive Step,' which is scheduled to be published in the next issue." Tokii's article presents a sharp critique, highlighting that "in Japanese law, particularly in practice, a third path—neither the independent requirement theory nor the secondary consideration theory—namely, the technological contribution theory (where the assessment of inventive step, as implied by the name of this requirement, focuses on whether the invention related to the claim has made a technological contribution or has technological significance compared to prior art, including cited references)—has been overlooked." This observation points to the underlying issue that "inventions that are indeed difficult for anyone to easily conceive due to their intentionally complex structures, yet seem to have little practical utility, do not align with the purpose of 'the development of industry' (Article 1), and thus, inventive step should be denied. However, as long as either of the two theories is strictly adhered to, it is difficult to deny inventive step." This keen observation calls for further deepening of discussions, including those involving the Japan Patent Office and the courts. |

著者萬秀憲 アーカイブ

January 2026

カテゴリー |

|

Copyright © よろず知財戦略コンサルティング All Rights Reserved.

|

サイトはWeeblyにより提供され、お名前.comにより管理されています

RSS Feed

RSS Feed