|

昨年7月、飛行機か撮った富士山。  この季節の富士山は、雲に覆われることが多い。 雲の上に頭を出しているが、裾野から頂上に向け、 雲が這いあがっている。 やっぱり富士山には雪があった方が良い。(2018年11月撮影)

0 Comments

保有特許の評価は、特許出願・権利化戦略と一体のものであり、保有特許の棚卸し時の特許の評価は、結局、保有特許の価値に順番をつけること、そして、どこに線引きをするかの基準を設けることの二つの判断です。

従来の特許出願・権利化では、「出願した特許の50%を審査請求し、その50%が特許登録される」というのが常識であり、従来の保有特許の棚卸しでは「自社の事業部門、研究開発部門、知的財産部門における重要性の評価により特許の価値を評価し、権利維持、放棄基準を決めるやり方」が一般的でした。 近年は、発明をできるだけ特許出願せずノウハウとして秘匿するという考え方や、出願した特許全てを審査請求し全てを権利化するのがベストという考え方(総合特許登録率100%)など、特許出願・権利化戦略が多様化しており、保有特許の棚卸しにおける特許評価の基準についても多様化しています。 Ⅰ. 保有特許の価値の評価 自社の事業部門、研究開発部門、知的財産部門における重要性の評価により特許の価値を評価し、予算の枠内で権利維持、放棄を決めるのが、従来の一般的な手法ですが、保有特許の価値に順番をつけることに関しては、費用対効果の面から、外部評価で評価の低かった特許についてのみ、自社で評価し、権利維持、放棄を決めるやり方が増えてきています。 1 自社における価値評価 一般的には、①事業部門が事業的価値を、②研究開発部門が技術的価値を、③知的財産部門が特許的価値を、評価することが多くなっています。 この作業は膨大な作業を要しますが、特許の棚卸し作業として、年1回この膨大な作業を実施している会社もあります。 (1) 事業的価値 事業的価値については、事業部門が、 当該特許の自社実施の有無と可能性(実施中・実施予定・実施可能性有)、 ライセンスの有無と可能性(有・無・可能性有)、 他社実施の有無と可能性(実施中・実施可能性有・実施可能性無)、 収益性(高い・普通・低い)、 貢献度(製品のコア技術・製品の周辺技術)、 対外的アピール度(高い・普通・低い) などを評価することが多いでしょう。 当該特許の自社実施の有無、ライセンスの有無、他社実施(可能性)の有無等については、研究開発部門や知的財産部門が評価している場合も少なくありません。 (2) 技術的価値 技術的価値については、研究開発部門が、 代替技術の有無(無・有るがコストアップ・有)、 今後の利用可能性(高い・普通・低い)、 技術の発展性(高い・普通・低い) 等を評価しています。 (3) 特許的価値 特許的価値については、知的財産部門が、 権利の位置付け(基本特許・周辺特許)、 権利範囲の広さ(広い・普通・狭い)、 権利の強さ(強い・普通・弱い)、 侵害発見容易性(発見容易・普通・発見困難)、 回避困難性(回避困難・普通・回避容易) 等を評価しています。 2 外部機関による価値評価 自社における価値評価を重視する一方、外部機関による価値評価指標はほとんど考慮されていないという報告もありますが、自社特許に対する出願人、審査官、競合他社の評価は、特許の審査経過情報をみることで、ある程度判断でき、これらのデータを商用データベースでカウントすることも可能であるため、自社評価と組み合わせて利用している会社が少なくありません。 費用対効果の面から、外部評価で評価の低かった特許についてのみ、自社で評価し、権利維持、放棄を決めるやり方が増えてきています。 外部機関による価値評価は、株式会社パテント・リザルトのパテントスコア、工藤一郎国際特許事務所のYK値等が提供されています。使用する場合は、それぞれの特長に応じて、使いこなす必要があります。 特許件数が多い企業の場合には、すべての特許のスコアを算出し、スコア順に並び替えて整理し、スコアの低い特許についてのみ、自社で評価することで、棚卸しにかかる作業負担を大幅に削減することができます。 ただし、画期的な特許で完璧な特許網が構築されている場合等には、競合他社はその技術には手を出さず、包袋閲覧、情報提供、異議申立、無効審判などを行わないため、スコアが低くなること等があるので、スコアが低いからその特許に価値がないとは言えないことに留意する必要があります。 3 ライセンス可能性の評価 独立行政法人「工業所有権情報・研修館」開放特許情報データベースを活用したり、保有技術の第三者向けライセンス事業を実施したりして、ライセンス可能性がでてきたものは、評価対象として評価すべきでしょう。 4 評価のタイミング 評価の判断時期については、毎年、2年毎、3年毎、数年毎、対象特許は、全部を見直す場合、あるいは一部のみを見直す場合など様々です。毎年全件を見直す企業が多いようです。 Ⅱ. 権利維持、放棄の基準 価値評価によって順位付けされた特許のどこに線引きをするかの基準を設けるかという問題は、目標保有件数を設定し、権利放棄の割合をあらかじめ設定するやり方、競合他社の権利放棄戦略に準じて設定するやり方、予算の枠内で設定するやり方などがあります。また、個々の特許に順位付けをする方法以外に、保有特許を群管理して、群毎に評価し管理するやり方もあります。 1 目標保有件数の設定 特許を件数のみで評価することは妥当とは言えませんが、目標保有件数を設定し、それを意識して、出願・権利化・権利維持をトータルでコントロールすることは、費用管理の視点からも重要です。 一般的には、市場における競争が激しい場合は、目標保有件数の設定は高めの設定とし、競争がそれほど激しくない場合は、目標保有件数の設定は低めの設定とします。 すなわち、市場における競争が激しい場合は、武器として権利を活用すべく、原則権利を放棄せず多くの権利を維持し、競争がそれほど激しくない場合は、ランクの低い特許を積極的に放棄し厳選した特許のみを維持することが、事業への貢献という視点から重要になります。 2 権利放棄の割合の設定 毎年30%を放棄、毎年15%を放棄、3年毎に30%を放棄など、権利放棄の割合をあらかじめ大まかに設定するやり方は実務的にスムーズとなります。 結局、予算の枠内で設定するやり方になってしまうという場合も多いようですが、競合他社の権利放棄戦略に準じて設定するやり方は、とりわけ社内説得には有用です。 保有特許の評価は、出願・権利化戦略、活用戦略と一体のものであり、特許出願・権利化戦略、活用戦略と特許の評価と権利維持、放棄の考え方は一本筋が通っている必要があります。自社の事業環境に合ったやり方を採用すべきでしょう。 「オープンイノベーション」により、外部の開発力やアイデアを活用することでこれまでにない価値を生み出すことが求められるようになってきており、共同研究の機会が増えてきています。

共同研究は、「成功の確率が低い」プロジェクトの代表格で、うまくいかなかった場合には、契約担当者の仕事は、まさに敗戦処理業務となります。うまくいった場合には、関係者皆で祝杯ですが、共同研究が成功した後も、利益配分等の問題をめぐって契約担当者の悩ましさは続きます。 共同研究の成果とその配分 共同研究の成果には、発明、図面、試験結果、試作品、著作権、技術情報等が想定されます。技術情報には、知的財産権の保護の対象となるものと、大きな価値を有しているにもかかわらず保護の対象にはならないものがあります。 共同研究における成果の配分(成果の帰属、成果の利用、利益の配分等)は、役割分担、費用負担等とのバランスをとって、両者がWin-Winの関係になるように、できれば事前に決めるのが良いとされています。しかし、実際には共同研究開始前には決められず、後日改めて協議することとせざるを得ないことがあり、共同研究終了後の協議で揉めることがあります。契約担当者はその揉め事に翻弄されてしまう運命にあります。 共同研究成果の帰属 共同研究の成果のうち、特許等の場合、発明者は変更できませんが、特許等を受ける権利に関しては、その発明者が所属する当事者が必ずしも出願人になる必要はありません。全てを相手方当事者に譲渡しても良いのです。また、共同発明にもかかわらず、権利は何れか一方の当事者の単独所有であっても、何れか一方当事者の研究者による単独発明についての出願人が他方当事者のみであっても良く、当事者の協議によって決められます。 民間企業間の共同研究の場合は、共同研究成果は共有し、費用は折半、発明等についてはどちらかが出願手続きを行うことが多くなっています。 それぞれが得意分野を担当し苦手分野は相手方に任せるという場合、例えば完成品メーカーA社、部品メーカーB社の2者間のパターンを想定した場合、発明者が誰であるかにこだわらず、完成品関連特許は完成品メーカーA社に帰属、部品関連特許は部品メーカーB社に帰属させる場合も少なくありません。 発明者主義に基づき、一方当事者の研究者のみの創成になるものはその研究者が所属する当事者の単独所有とする場合もありますが、成果の利用方法を考慮し、他方当事者へ有利な条件でライセンスされることもあります。 民間企業と大学等との共同研究の場合では、民間企業側が発明者主義にこだわらないのに対し大学が発明者主義にこだわったり、利用発明の定義や課題提供の価値等で食い違いが生じることがあります。 契約担当者は、帰属にこだわらず、双方がWin-Winの関係で、成果を利用し利益を享受できるやり方を模索することで折り合いをつけることになります。 共同研究成果の利用 共同研究成果の利用は、共同研究成果の帰属とは独立して、当事者間で取り決めることができます。 完成品メーカーA社、部品メーカーB社の2者間のパターンを想定した場合、下記のパターンが考えられます。 (1)A社はB社からのみ購入し、B社はA社にのみ販売する (2)A社はB社以外から自由に購入でき、B社はA社以外に自由に販売できる (3)A社はB社からのみ購入しB社はA社にのみ販売するのを原則とするが、一定の条件 付きで、A社はB社以外から購入できB社はA社以外に販売できる いずれを選択するかは、役割分担、費用負担、成果の帰属、利益の配分等とのバランスをとって、両者がWin-Winの関係になるように決めます。 一方の当事者だけが成果を利用する場合は、成果を利用する当事者が利用による利益を、成果を利用しない当事者に供与するなどして、両者のバランスがとられます。 共同研究成果の利益の分配 共同研究成果の利用による利益には、事業化による利益、第三者へのライセンスによる利益の他、金額に換算することがむずかしいものとして、共同研究の成功による顧客や他社等の評価の向上や、学術発表・特許取得等が新聞やテレビ等で報道されることによるPR効果等も含まれます。 共同研究成果の利益の分配については、「捕らぬ狸の皮算用」ではありませんが、成果としてどの程度の利益が出るかわからないため、また関係者の思惑の食い違いが大きく、契約時点では十分検討できないことが多く、後日改めて協議することとせざるを得ないことがあります。 その場合でも、最低限、事業で利益が出たが一方に利益が偏ってしまったときのために、利益の偏りを是正することが可能な契約にしておき、Win-Winの関係が保たれるようにします。 共同研究は、「成功の確率が低い」プロジェクトの代表格ですが、成功体験を共有し信頼関係を築いた相手との次回の共同研究は成功の確率があがります。 共同研究がうまくいった場合のように、その成果の活用で大きな利益があがった時に、再度関係者皆で祝杯したいものです。 知的財産部の重要な業務のひとつに技術がからむ「契約」業務があります。法務部の仕事ではないかと思われるかもしれませんが、技術がからむ「契約」業務は、知的財産部の重要な業務、しかもとても悩ましい業務なのです。

共同(開発)研究は「成功の確率が低い」プロジェクト 近年、巷では、「オープンイノベーション(自社技術だけでなく他社や大学などが持つ技術やアイデアを組み合わせて革新的な技術や製品を創出する)」という概念がもてはやされています。 その影響もあり、どの会社でも外部の開発力やアイデアを活用することで自社の課題を解決しこれまでにない価値を生み出すことが求められるようになってきており、共同(開発)研究の機会が増えてきているようです。 ところがどっこい、共同(開発)研究は、「成功の確率が低い」プロジェクトの代表格なのです。そもそも自社の経営資源だけでは成就できないから共同(開発)研究の道を選ぶからでしょうか、上手くいかない(失敗する)ケースが非常に多いのです。成功例は、もてはやされることもあって大々的に取り上げられますが、失敗例は表にでないことが多いので、それほど感じないかもしれませんが。 最大のリスクは共同(開発)研究の失敗という視点 この「成功の確率が低い」プロジェクトである共同(開発)研究を担当することになったときに契約担当者が考える留意点について紹介します。 当然のことですが、共同(開発)研究にあたっては、お互いの立場の違いを十分認識したうえで、当事者各々が利益の最大化、リスクの最小化を達成するように、契約の上でも工夫します。 共同(開発)研究における最大のリスクは共同(開発)研究の失敗であり、共同(開発)研究を成功に導くことが、利益の最大化・リスクの最小化達成の鍵となります。同じ社内ですら、(開発)研究の実務では様々な困難を乗り越えなければいけません。ましてや、風土や考え方、仕事の進め方の常識などが異なる相手先と、順調に一直線にゴールできることはまれです。 問題やトラブルが起きた時に、当事者間の信頼関係があるかないかで天と地の世界が待っています。まず、当事者間の信頼関係を構築しておくことが重要であり、契約実務もこの視点で考えています。 取り組み先の選定のむずかしさ 共同(開発)研究の失敗の原因を聞くと「取り組み先の選定」がまっさきに挙がります。契約担当者が選定することはまれなので、むずかしい問題ですが。 多くの場合、共同(開発)研究の実行部隊のみが取り組み先の選定を行い、取り組み先の選定に他の関係部門がほとんど関与していないケースが少なくありません。しかし、事業部門が関与していない場合様々な問題が発生してきます。共同(開発)研究の実行部隊同士が意気投合したが、事業部門や知財・法務など他の関係部門がからみ、契約という段階になって取り組み先の選定や条件などで揉めることが多々あります。 取り組み先の選定においては、共同(開発)研究の実行部隊だけでなく、事前に関係部門が、取り組み先の技術力、開発のステージ、取り組み企業との間の信頼関係、共同(開発)研究に関する過去の経験、経営トップの関与度などについて検討し、事業としての成功イメージを共有し、できればトップが関与し進めていく環境を整えるようにしています。 自社の目的、取り組み先の目的を明確にする 対象となる共同(開発)研究が、自社、取り組み先においてどう位置付けられているかを明確にしておくことが重要です。特に、研究/開発のステージ、自社にとっての目的・重要度、取り組み先にとっての目的・重要度を確認しておきます。 研究/開発のステージが、基盤研究段階(初期・中期・後期)、技術開発段階(初期・中期・後期)、製品化/商品化段階(初期・中期・後期)のどの段階であると認識するかによって、取り組みの目的・重要度が変わってきます。 自社にとっての目的・重要度の確認は、共同(開発)研究の成功の指標を「研究/開発の成功」ではなく、「事業への貢献」と考え、関係する部門についてそれぞれの部門毎に確認します。 取り組み先の目的・重要度は、通常確認できないことが多いのですが、プロジェクトが成功した場合と失敗した場合の取り組み先にとってのメリット・デメリットを想定すると自ずと明らかになります。 取り組み先との信頼関係の構築が重要 トップダウン等で取り組み先との共同(開発)研究が決まり、共同(開発)研究の実行部隊同士が全く面識のない場合、契約締結迄に、取り組み先との間で、共同(開発)研究の成功イメージをできるだけ共有し、うまく進まなかったときのトラブル未然防止策を十分に共有し、そのプロセスで取り組み先との信頼関係を構築するようにします。 関係部門がほとんど関与していない場合、共同(開発)研究の成功の指標が「共同(開発)研究の成功」のみ想定され、「事業への貢献」が考えられていないことがあり、あとで様々な問題が発生してくる場合があるので注意します。 また、「事業への貢献」という視点から、自社・取り組み先それぞれのキーマンを見定め、キーマン同士の信頼関係の構築をどう図るか、契約担当者も考えているのです。 共同(開発)研究がうまくいかなかった場合には、技術にからむ「契約」業務を担当している知的財産部の仕事は、重苦しい雰囲気の中で、まさに敗戦処理業務となります。 うまくいった場合には、関係者皆で祝杯です。 コロナ禍で、ノ-残デ-の飲み会に代わり、オンライン飲み会になってしまった日々です。まだまだ続きそうですね。

とりあえずビ-ルですか?それとも酎ハイ?ハイボール?ワイン?日本酒?ノンアルコ-ルビ-ル?選択肢がたくさんありますね。 あなたがビ-ルの技術開発を担当していて、画期的な発明をしたとします。 当然特許出願することになりますが、その時、どの分野の技術として出願しますか? ビール飲料ですか?炭酸アルコール飲料に広げますか?欲張ってアルコール飲料にしますか?それとも視点を変えて麦飲料にしますか? もちろん、発明技術がどの分野まで通用するものか見極める必要がありますが、それだけで良いでしょうか? いろんなことを考えなくてはいけません。 1.発明者の知財レベル 知財部では、技術開発に関わっている発明者の知財レベルをどうアップしようか日夜苦しんでいます。 その場合、発明者の知財レベルをどうランク付けするか、大きな問題です。通常は、日本知的財産協会(知財協;正会員906社)の研修のレベル分け(入門コース、初級コース、中級コース、上級コース、研究コース)や、国家検定制度である「知的財産管理技能検定」のレベル分け(3級、2級、1級)によりますが、下記のようなレベル分けもあります。 レベル1:技術が出来上がったらその成果を特許出願している。 自分の開発技術を完成させることのみに関心を持っている段階。 レベル2:自分の開発中の技術に関連のある領域の技術に関してしっかり調査して おり、自分の開発した技術は守らなければいけないという認識に進んだ段階。 レベル3:競合技術、代替技術についても幅広く調査を行い、事業として成功させる ことに関心を払っている段階。 個人的には、技術開発に関わっている発明者の知財レベルのランク付けとしては最も妥当だと思っています。 2.特許戦略の重要性 特許をとっても利益に結びつくことがなければ、その特許は不良資産ですから、特許をどう利益に結びつけるか、発明者にとっても考えなければいけない課題だと思います。 特許が利益に結びつくのは、①特許を実施許諾して実施料を得た、②特許侵害訴訟で損害賠償を得た、③特許の存在によって他社がその分野に参入できずに事業利益が増大した、といった場合です。 ①②は、狙ってできるものではなく、たまたま起きた結果にすぎませんが、③の他社参入阻止は、意思を持って実行することができます。 すなわち、「技術が出来上がったらその成果を特許出願する」のではなく、「事業利益の増大のために、自社の技術開発の成果のみならず、自社の技術に類似する他社が実施する可能性のある技術に関しても特許出願し、特許網を構築する」意思を持った特許戦略が必要なのです。 3.特許戦略は誰が考えるのか? 知財部が特許戦略を考えるのは、当然のことでしょう。 しかし、発明者が特許戦略を考えることがもっと大切です。競合技術、代替技術について一番知っているに違いないからです。 ただ、発明者は「井の中の蛙」状態になっていることがありますので、若干専門が異なっている人、過去にその分野の技術開発を経験した人などが考え議論する場をつくることも有効です。 さらに、事業を推進する中核のマーケティングや営業の人間が、競合他社の参入阻止という一点で、競合他社がどう考え、どう動いてくるかを予想し、議論に参加すると、さらに幅が広がった特許戦略が構築できるようになります。 事業部門、R&D部門、知財部門が共同して、「事業利益の増大のために、自社の技術開発の成果のみならず、自社の技術に類似する他社が実施する可能性のある技術に関しても特許出願し、特許網を構築する」という、事業部門、R&D部門、知財部門の三位一体の特許戦略をつくることが、特許を利益に結びつけるために必須であると考えています。 4.「強い特許」にしよう 意図して戦略的に特許出願することはもはや当然のことですが、「強い特許」になるように出願されているかどうか、発明者自身が確かめていますか?知財部まかせになっていませんか? 「強い特許」とは、教科書的には、本質的で必須な機能が含まれており、容易に回避できない基本構成があり、侵害の発見が容易であること、特許発明の技術的範囲ができるだけ広いことが第1の条件で、他社からの特許無効の攻撃に強く無効にならないことが第2の条件です。 特許発明の技術的範囲ができるだけ広いこと、新規性・進歩性欠如の主張をされても無効とならないという、相反する課題を解決することによって初めて「強い特許」が実現します。 「強い特許」にするためには、出願時明細書の比重が8割以上を占めます。最近、気になったいくつかの注意点を記しました。 ①発明の本質を捉えた必要十分な上位概念化を行うことがのぞましいが、明細書中の不用意な記載が無効主張を容易とする可能性がある。(「当該発明は,○○の技術分野にも適用可能である」と書きたいが、その場合、引用される公知文献が○○の技術分野まで広がる。) ②特許発明の技術的範囲に関して複数の解釈が可能である場合や、測定法の記載が不十分な場合は、特許権者に不利に扱われることが多い。 ③構成について、その効果の記載が不十分な場合、あとから実験報告書で主張しても認められにくい。 ④技術用語が社内だけで通用する技術用語になっていることに後から気づいても間に合わない。標準技術用語による統一が望ましい。 昨日のTさんの訴訟勝利の件です。

一審について、記事を見つけました。 2019年6月14日付けの中国知的所有権ニュースです。 http://www.bjipwqzx.com/zscq/_23/_390/_117302/182571/index.html 事件の判決後、上海知的財産裁判所の関係者は、原告は日本、オーストラリアは被告である外国企業であり、上海知的財産裁判所に訴訟を提起した。国際 的な知的財産紛争を解決するための最良の選択になります、と話している。 外国企業2社が訴訟のために中国に出向いた理由の1つは、侵害品の原産地が「Made In China」であることが示されているため。 中国の玩具分野における知的財産紛争が徐々に増加する理由は、主に次の理由によるものです。まず、中国の玩具市場は規模が大きく、競争がますます激しくなっています。知識財産権訴訟は、玩具会社の競争の主な手段になりつつあります。次に、玩具施術者の知的財産権保護に対する意識が徐々に高まりました。第三に、中国の知的財産保護システムの継続的な改善により、ことに自信を持っています。 これまで中国の玩具分野における知的財産訴訟のほとんどは、外国企業が国内企業を訴えたことでしたが、現在は原告、被告が外国企業であるという現象が徐々に増えており、今回の場合、原告は日本企業、被告はオーストラリア企業でした。外国企業が訴訟のために中国に来る主な理由は中国市場での競争であり、中国のおもちゃ市場の規模は絶えず拡大しており、おもちゃ企業の主なターゲット市場になっています。 外国企業が権利を守るために中国で訴訟するようになったのは、中国の知的財産保護システムが改善され特許権者の権利を保護できるようになってきたこと、市場の大きさによるようです。 もうひとつ紹介記事がありました。ご参考まで。 https://jp.fairskylaw.com/news/2019-06-28/ 昔一緒に仕事した仲間が活躍しているのを見たり聞いたりするのは嬉しいですね。

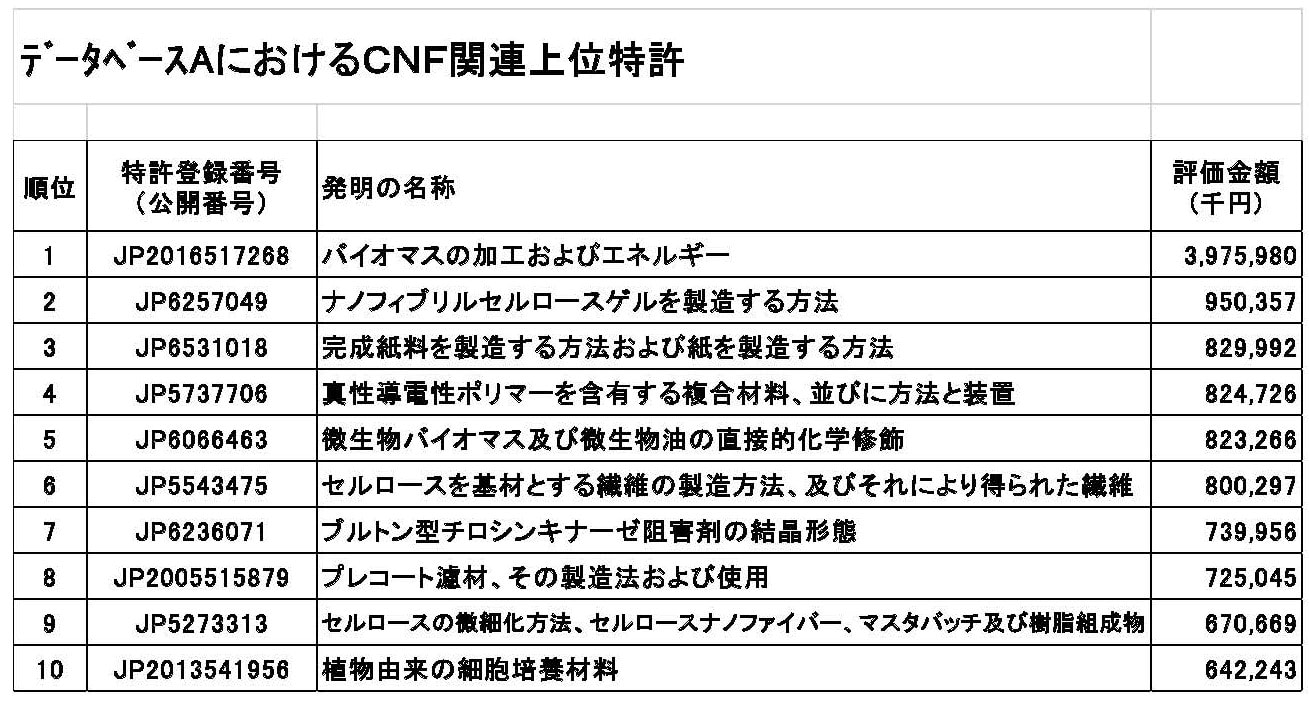

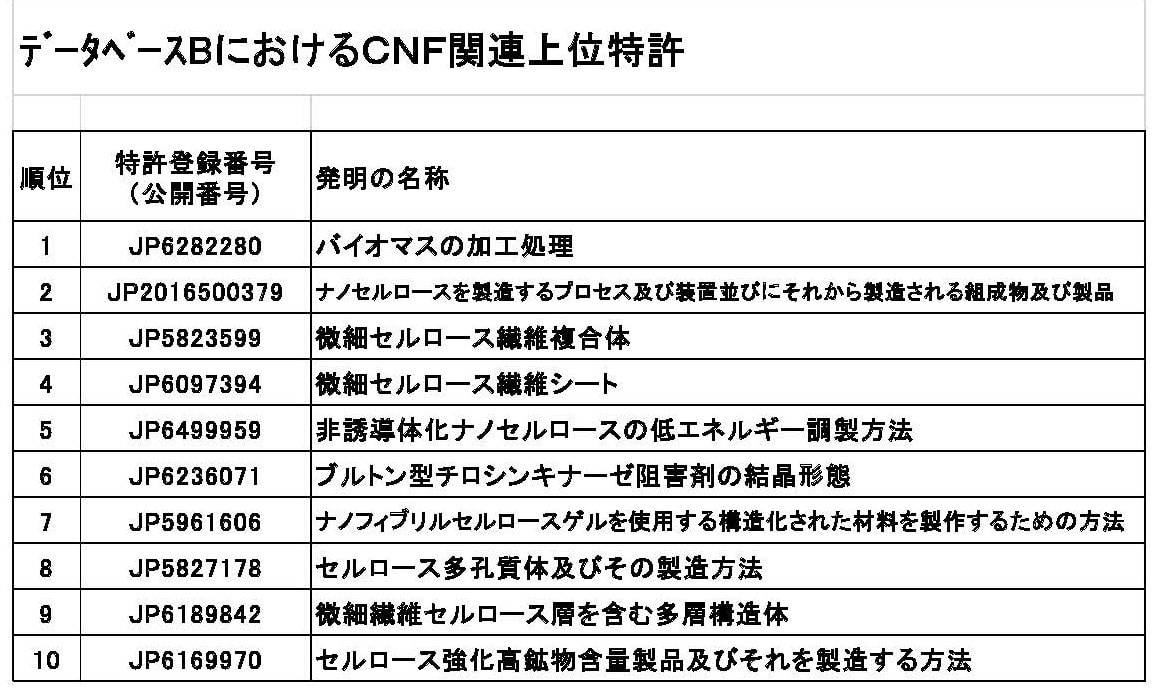

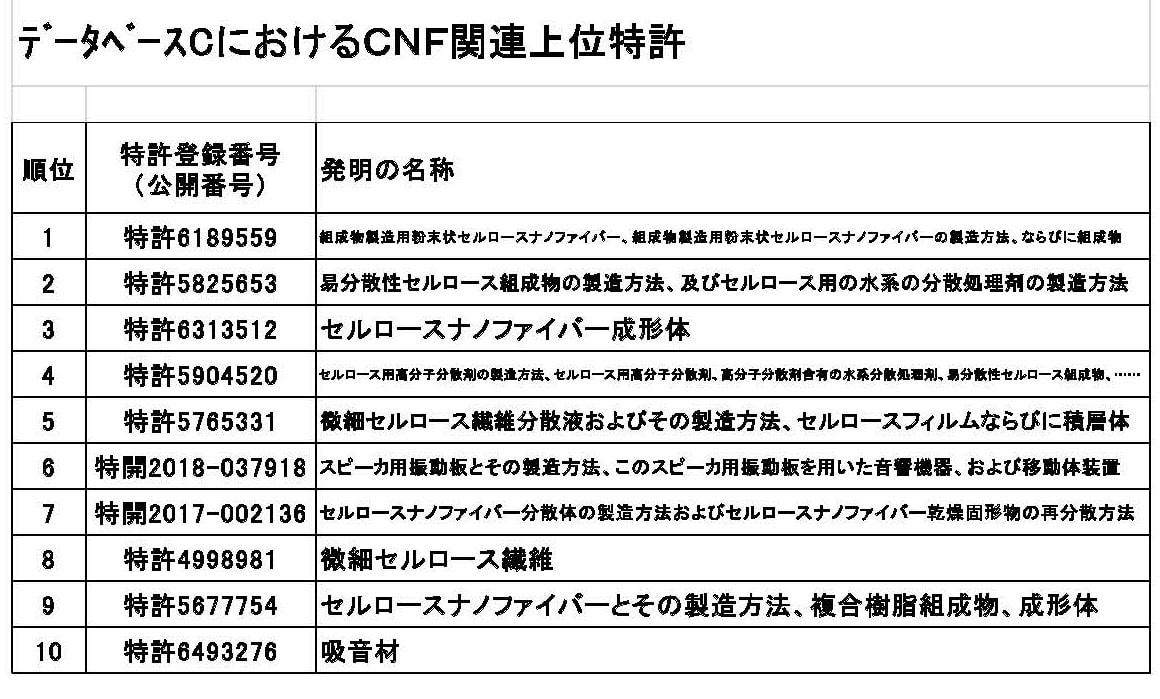

Tさんは、大王製紙の知的財産活動を立ち上げた一人ですが、ロシアや中国における模倣品対策等で大きな成果を挙げました。 ロシア https://www.jetro.go.jp/publications/sensor/53bcdbe9d32e8.html http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/65/4_473.html 中国 https://www.daio-paper.co.jp/wp-content/uploads/n251216.pdf https://www.daio-paper.co.jp/wp-content/uploads/n260724.pdf 現在は、玩具業界で活躍しており、最近、中国で特許権、商標権、著作権侵害訴訟計4件に勝訴したとのことです。特に、特許権侵害訴訟では、第二審(最終審)の最高人民法院での勝訴確定判決なので、非常に価値が高いと言えるでしょう。 当該訴訟は、Tさんが勤めているE社が販売している商品に類似した商品をM社(オーストラリアの大手玩具メーカーで世界85か国以上にグローバル展開)が中国で製造し中国だけでなく世界中で販売していたため、2016年4月にE社がM社他を特許権侵害(製造販売輸出等)で中国上海知識産権法院に提訴した裁判です。 模倣されたオリジナル商品は、下記のHPリンクをご参照ください。 https://www.aquabeadsart.com/ja-jp/ 2016年4月 E社が提訴(中国上海知識産権法院) 2019年4月 E社第1審勝訴(M社が中国最高人民法院に上訴) (注;2019年1月より特許権侵害訴訟の第二審(最終審)は最高人民法院となった。) 2020年5月 E社第2審(最終審)勝訴確定判決受領(中国最高人民法院の判決文日付は2019年12月31日) なお、最高人民法院が下した判決の骨子は下記のとおり。 1. M社等は、E社が保有する名称「溶着性ビーズ玩具」の特許権 (中国特許:ZL201210134638.5)に対する侵害を停止すること 2. M社は、E社の経済的損失及び権利侵害行為差止の合理的支出として、計8 0万人民元をE社に対して賠償すること Tさんによれば、「第1審(上海知識産権法院)は裁判官2名、人民陪審員1名の合議体でしたが、人民陪審員は大学教授で当該関連技術の専門家で、積極的に疑問点を問いただすなど、また証拠品が特許権請求の範囲に属しているかについて職権による司法鑑定試験の実施など、中国の特許訴訟も進歩したなあと思いました。」とのこと。 第1審勝訴(2019年4月)したときの中国で勝訴の告知文 https://cdn2.aquabeadsart.com/cn/img/top/notice_cn_2019.pdf 勝訴確定判決受領も、同様の勝訴の告知をしているとのことです。 原告も被告も海外企業ということで、中国における知的財産権の重要性が垣間見られた訴訟のひとつでしょう。今後、詳細に検討させてもらいたいなあ、と思っています。 いずれにせよ、昔一緒に仕事した仲間が、新天地で大きな成果を挙げ活躍しているのを見たり聞いたりするのは嬉しいものですね。  特許の価値について聞かれることが多くなってきました。IPランドスケープの影響でしょうか。 特許価値の定量的評価法のなかのある評価法によると、1件1件の特許の価値がつけられており、評価額がゼロ円というものも存在していますが1件の評価額が数十億円というものもあります。その1件1件の価値を合計すると会社の特許の価値評価額が出てきます。 特許価値の定量的評価方法については、コスト・アプローチ法、マーケット・アプローチ法、インカム・アプローチ法という3つの評価法が一般的ですが、上記の価値評価は、マーケット・アプローチ法によるもので、当該資産が現に取引されている類似事例を参照し、そこで設定された取引価格をベースに評価する方法で、特許ライセンスなどにおける実施料率の設定やオークション等での取引価格などをベースにしているということです。 この価値評価結果について、特許実務に携わっている担当者で話をすると、この特許にそんなに価値があるかな、この特許はもっと価値が高いはずだ、と細かい話になってしまいます。 実際の取引価格は、不動産などの取引と同様、需要と供給の関係で、需要があればもっと高い金額で取引され、需要がなければ低い金額で取引されるということですが、M&Aの世界や公的機関等の評価では、このような特許価値評価が当然のごとくなされているので、全く無視することはできませんね。 領域を絞ってみてみましょう。 セルロースナノファイバーは、環境負荷が低く、持続可能性があって、低コスト、軽量で強度が高い、熱変形が小さい、表面積が大きい、透明度が高い、チキソ性がある、ガスバリア(気体の遮断)性を持つ素材であるため、自動車分野、家電製品分野、建設資材分野などに実用化が検討されており、その市場規模は、経済産業省が「2030年に国内だけで1兆円市場に成長する」と試算しています。 上記の価値評価法による評価によると、日本に出願されているセルロースナノファイバー関連特許の価値評価額は、258億円となっていて、上位にランクされている特許の価値が金額で表されています。 セルロースナノファイバー関連市場は、まだ市場が形成途上にあるため、他の分野に比べ低い評価になっていると思われます。今後、この評価が大きく伸びることを期待したいですね。 なお、他の評価手法により上位にランクされているものを比較すると、上位にランクされている特許が異なっていることがわかります。 それぞれの評価法で評価軸が異なっているため、当然の結果と言えるでしょう。

特許出願を増やしていくと必ず突き当たるのが特許の質の問題とか特許の価値とかの問題です。 特許の質は、特許査定率、あるいは、総合特許登録率(出願した特許が最終的に特許登録される割合)で表すことが多いでしょう。 特許の価値は、第三者の特許に対するアクション、特許庁のアクション、自社のアクションという公表されているデータをベースに、あるいは類似の特許の取引価格などを参照して、数値化して表す様々な手法が取られています。 出願時には、発明者や発明部署の判断が重みを持っています。できるだけ客観性を持たせようと、様々な角度からの指標で、関係者に評価を求めますが、所詮、主観的な評価にすぎないとも言えます。出願が公開された後、審査請求し審査がある程度進むと、ある程度客観的な評価ができるようになってきます。 研究開発部門、事業部門、知財部門等による内部的な評価で、特許の質や価値を判断しているのが多くの会社の取っているやり方ですが、客観的な評価として外部の評価機能が充実してきていますので、内部評価と外部評価を組み合わせて、総合的に判断するやり方が増えているようです。 出願時に特許の質とか価値を客観的に判断する手法があれば良いなあと思い、「出願時の明細書を打ち込むと権利化可能性がわかる」という話に飛びついたことがありました。もう10年くらい前の話です。先行技術調査結果と明細書を使うのかと思いきや、明細書だけで良いというのです。天下のI社知財部が言っているのだから、と半信半疑で検討しました。結果は、「出願時の明細書からコンピュータが権利化可能性を判断した結果と特許査定率に高い相関がみられた」のでした。 「特許の質への取組みとその客観的指標の活用の可能性に関する一考察」知財管理, 61巻 9号 1325頁(2011年) (抄録 ; 近年、特許の活用・流通が盛んになるにつれて、それを支える前提としての「特許の質」に注目が集まり、アカデミア、企業、弁理士等の専門家によって、「特許の質」についての客観的指標に関する研究や報告がなされている。このような背景を踏まえ、本論説では、ユーザにとって効果的な特許の質の客観的指標の活用について検討を行った。) http://www.jipa.or.jp/kaiin/kikansi/honbun/2011_09_1325.pdf 10年くらい前の話ですから、あのI社の研究はその後どうなっているのか気になります。 東京では、新規感染者が増加しており、第二波がひたひたと迫ってきている感じです。

そんななか、最近はやりのオンライン飲み会に参加しました。 懐かしい面々と、コロナ禍での近況の話、皆さんのネット環境が充実してきている話、コロナ禍でも果敢に海外出張で今まさに太平洋上を米国に向かっているSさんと繋がらないか登場したはずの飛行機を探すアプリの話、会場の船も探せるアプリがあるという話などなど、盛り上がりました。 そういえば、このメンバーと知り合ったのは、と走馬灯のように色々な記憶がよみがえってきました。このメンバーと知り合ったのは産学連携の研究会でした。もう10年以上前のことです。その中でも、想い出深いのは、当時特許庁から文部科学省へ出向していたIさんのご尽力により実現した12大学・機関と15企業の知財関係者による「「柔軟且つ合理的な共同研究契約交渉を進めるための参考事例集の整備に関する調査研究会」(以下 事例集研究会)でした。 過去の共同研究契約交渉事例を収集し、参考になる事例を整理、分類し、種々のケースを踏まえた契約書の参考事例集を作成することにしたもので、作業は、機密保持には十分注意しつつ、広く交渉の実務担当者の参考になるように、出来るだけ現場の交渉状況が伝わるような交渉事例を集めるとともに、将来に向けた提案を出し合い、それに対する意見交換を実施し、報告書にまとめました。産学官の関係者がこのように、きれい事だけではなく、抱えている問題を出し合い、率直に意見を述べ、それをそのまま報告書として公開するのは、少なくとも産学官連携の分野ではおそらく初めての試みだったと思います。 今、見ても参考になる事例が満載という感じですので、ぜひご一読を。 「柔軟且つ合理的な共同研究契約交渉を進めるための参考事例集の整備に関する調査研究報告書」 http://kenkyo.office.uec.ac.jp/senryaku/file/report201005.pdf 7月2日のコロナウイルス新規感染者数は、東京都で107人、全国で195人とのこと。はやく落ち着いてほしい。産官学連携の深化が救いになったと評価される日が来るようにと祈っています。 発明が提案されたとき、真っ先に確認するのが従来になかった技術かどうかの確認です。新規性の確認です。構成が新規かどうかをチェックする手法は、色んなツールが工夫され、AIによる類似性チェックも登場し、チェックしやすくなってきました。実務上、課題、作用効果が新しいかどうかをチェックすることが少ないと思います。

ところが、近年、構成のほぼ同じ発明が、課題、作用効果の書きっぷりで、進歩性の判断に大きな影響が出てくるようになりました。課題、作用効果の書きっぷりで、特許になったり、ならなかったりすることが多くなっています。 そうした、課題、作用効果の重要性をわかりやすく説明している動画がありました。 YouTube「弁護士高石秀樹の特許チャンネル」の「本件発明の課題が、何故、進歩性判断に影響するのか?(特許法29条2項、容易想到性、動機付け、阻害事由、引用発明)」の動画がわかりやすいですね。 https://www.youtube.com/watch?v=1quVWjSgWt4 特許明細書の作成においては、課題、作用効果をしっかり練り上げることが、これまで以上に重要になってきており、特許は、課題、作用効果、構成の3点セットからなると考えるべきかもしれません。 マクスウェル国際特許事務所 加島広基弁理士と 特許業務法人IPX 代表弁理士CEO 押谷弁理士のお2人で、毎週木曜日の夜6時半~8時頃までを目安にライブ配信を行い、その後にアーカイブ動画を公開している「知財実務オンライン」は、優れものです。

私自身は、第3回のスマートワークス(株)代表酒井美里さんが「「ここで差がつく!意外と知らない調査の基本」というテーマで登壇したときに、酒井さんからのメール配信で知り、アーカイブ動画で視聴させてもらいました。その後、第4回の iCraft法律事務所 内田 誠代表弁理士の「デザインの保護に関する裁判例の分析」は、 ライブ配信で視聴しました。ゲスト登壇者の話のうまさもありますが、途中で何回か挟んだ休憩での視聴者の質問についての3人のディスカッションが秀逸です。本当に知りたいことにズバリと切り込む絶妙さは、加島さんと押谷さんの呼吸の良さと相まって、単なる講義とは違った、いろいろ微妙な判断をどうするかを引き出しているような気がします。 今週(7月2日)の第5回は、経営で重み増す「共創・協創」の知財戦略~オープン&クローズ戦略による事業創出~ というテーマで、東京知財経営コンサルティング 代表弁理士 林 力一氏がゲストとのことです。楽しみです。 知財実務オンラインは、過去分のアーカイブも見れますので、ぜひ一度ご覧ください。 https://youtube.com/channel/UC9wUmfwG0y4sYYGh5GApneA ちなみに、加島弁理士は、知財ぷりずむ誌に「産学連携のリアル」という記事を連載していました。私も取材を受け、第4回に登場しました。2018年12月号でした。 この度、加島弁理士のnote(ブログみたいなものだそうです)に転載されましたので、こちらもご覧いただけると幸いです。 https://note.com/kashima510/n/na81bf6d32833 |

著者萬秀憲 アーカイブ

May 2025

カテゴリー |

|

Copyright © よろず知財戦略コンサルティング All Rights Reserved.

|

サイトはWeeblyにより提供され、お名前.comにより管理されています

RSS Feed

RSS Feed